からだの音を聴く〜脂肪酸についての基礎の基礎を少しだけ。

こんにちわ、Kaloです。

先日食事療法についてちょろっと書いたのですが、

意外にも多くの方に読んでいただきました。どうもありがとうございます。

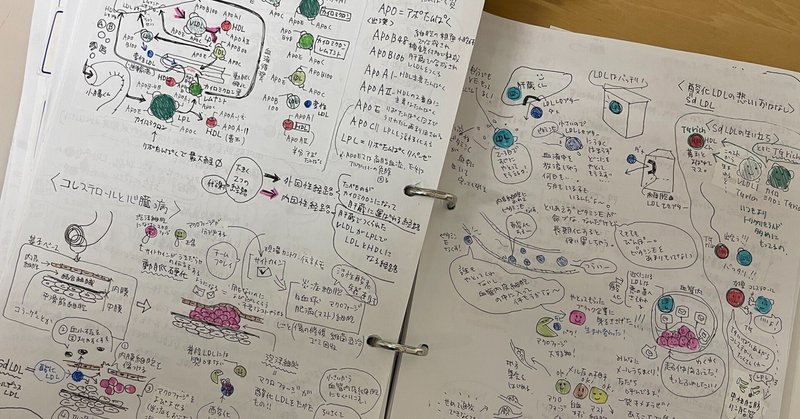

栄養カウンセラーの資格を持っていつつ、それに関する仕事はやっていないので、アウトプットをすることは、ほとんどありませんでした。

とはいえ、学校に通いはじめた最初の頃は、もう、あらゆることが目から鱗すぎて、大興奮で、友人たちを集めて居酒屋さんで3時間しゃべりっぱなしでレクチャーしたり、個別に体調の相談をうければ、そのたびにレジメを作って話したり。などはしていましたが。^_^;;

ーーーー

学校に行く前までの私は、サプリメントもいろいろ飲んでいたし、ちまたの健康情報にも食いつくタイプの踊る消費者(笑)。で 、若い頃には玄米正食、マクロビもやっていましたし、1年間ベジタリアン生活を試したり当時流行りのスーパーフードの本を読みあさったりもしていました。^_^

だから自分の中では、かなり詳しい方だと思っていたのですが、もう、学校の最初の授業から「わ、何も知らなかった」ってことを知ったのでした。^_^;;

それは本当に基礎の基礎。栄養素の部分から、でした。

そして、多分、この溢れる情報の中で、基礎の基礎についてって、意外と知られていないかもしれない。と思いました。

まぁ、自分がそうだったから。というのもあるのですが ^_^;;

学校で教わったのは「ビタミンバイブル」という本を翻訳して日本へ紹介した料理研究家で有名だった丸元淑生さんの息子さん、丸元康生先生からです。うちの両親は共働きで、私が中学生の頃は父が夕飯の料理を作ってくれていたのですが、父の本棚には丸元淑生さんの本がいっぱいあったので、丸元康生先生から学べることは感激でした。

そして、「どうやったらわかりやすく伝えられるのか」ということを常に考えて授業をされる先生で、当時、栄養素の知識ゼロの私でもなんとか理解できた(笑)というのは丸元先生のおかげでした。^_^

ということで、前置きが長くなりましたが、本題に。

ちなみに、これは本当に基礎の基礎〜〜って話です。ので、専門家の方や詳しい方は素通りしていただき、さらにもっとちゃんと詳しく知りたい方は、最後に先生の最新ブログのリンクを貼っておきますので、ご興味があれば、ぜひお読みください。

脂質について

そしてそう、なぜか突然、脂質についてなのです(笑)。

このあと糖質とかタンパク質の話を書くという気持ちは、実はさらさらない^_^;;

めっちゃピンポイントな記事ですみません(笑)。

なぜ脂質について書こうと思ったのか、自分でもよくわかりません(笑)。

(そもそも、忙しい最中になんでこの記事書いているのかさえ自分でかなり不明なのですけど、現実逃避か???(苦笑))

が、

脂質自体は資料をひっくり返さなくても比較的覚えているので、書きやすいっていう栄養素というのもあって、、、

あとはきっと誰かが必要としている話なのかもね?とも思います。

さて、ではその脂質、油ですね。それは体内でどんな役割をしているかというと話からです。

脂質はおもに細胞膜として使われています。

細胞って人間の体の中にいまや100兆個とかって言われていますが、誰も数えたことはないので実際にはわかりません。よね(笑)。

が、私たちの体は1つ1つの細胞が集まって臓器になったり血管になったり、皮膚になったり神経になったり免疫になったりしています。神経も免疫も細胞なのですよね。

この細胞一つ一つを家に例えると、細胞膜は家の壁。その壁を作っているのがあなたが食べたその「油」なのです。

私は「3匹のこぶた」を思い出しましたが、家の材料を何で作るのか、わらで作るのか木で作るのかレンガで作るのか….。それを決めているのはあなたです。ということなのです。

細胞膜には外からの情報メールを取り込むための、それぞれのメール専用の郵便受けのようなもの(受容体)がたくさんあります。

だから細胞膜の構造は重要で、家の壁がゆがんでいたら郵便受けが傾いて、ちゃんとメールを受け取れなくなったりするのと同じで、細胞内でエネルギーがうまく作れなくなったり、本来の細胞の正常な活動ができなくなる。ということになります。

また、もし1つの細胞膜が火事(酸化)になったとしたら、隣接している家に燃え移り、あっというまに山火事のように広がります。油だけに(笑)。

これがいわゆる「炎症」ですよね。

今、多くの病気の原因は体内の炎症が原因、などとも言われていますが、皮膚にアレルギー症状となって現れてくれたらまだわかりやすいですが、内臓だったらさまざまな内臓疾患、免疫細胞だったら免疫不全、神経細胞だったらリウマチなど神経性の疾患です。これらは実際に炎症がずいぶん進んでからでないと、なかなかみつかりにくいのですよね。

脂肪酸の種類

そして、この脂肪酸が具体的に細胞膜、つまりは細胞の家の壁の材料になるわけですが。

脂肪酸には大きく分けて飽和脂肪酸と不飽和脂肪酸の2つがあります。

飽和脂肪酸は、おもに動物性脂質、バターやラードなどで、冷蔵庫に入れて固形になる油、と憶えておくとわかりやすいです。

植物性でいうとココナッツオイルもそうです。ココナッツオイルは中鎖脂肪酸といわれますが、これは脂肪酸が鎖状の分子になっていて中鎖というのは炭素の鎖が6〜10個と短めなのですよね。対して動物性油脂は炭素の鎖が11個以上の長鎖脂肪酸です。

中鎖脂肪酸であるココナッツオイルが注目されたのは、鎖が短いので、そのまま血液ルートを通れるため長鎖脂肪酸よりも吸収率が良いからでした。

また鎖が5個以下の短鎖脂肪酸は酪酸で、こちらも血液ルートを使って体に入れます。これは腸内での脂肪酸分解の過程で生成されます。

ちなみに、飽和脂肪酸はこんな形。まっすぐな炭素の鎖なのです。(丸元先生がわかりやすく芋虫の形で描いてくれていましたので、ちょっと真似っこで、ムカデタイプです^_^)

不飽和脂肪酸とは、おもに植物性油です。

オメガ9、オメガ6、オメガ3というのを聞いたことがあると思いますが、

それぞれこんな形です。

オメガ9、オメガ6、オメガ3の9、6、3って何?っていうと分子構造の違いなのですが、ぶっちゃけていうと、連なっている炭素原子の尻尾から数えて9個に1つ、つながり方が違う部分があるのが、オメガ9、6個に1つだったらオメガ6、3個に1つだったらオメガ3です。

そして、このつながり方が違う部分、こういう感じになっています。

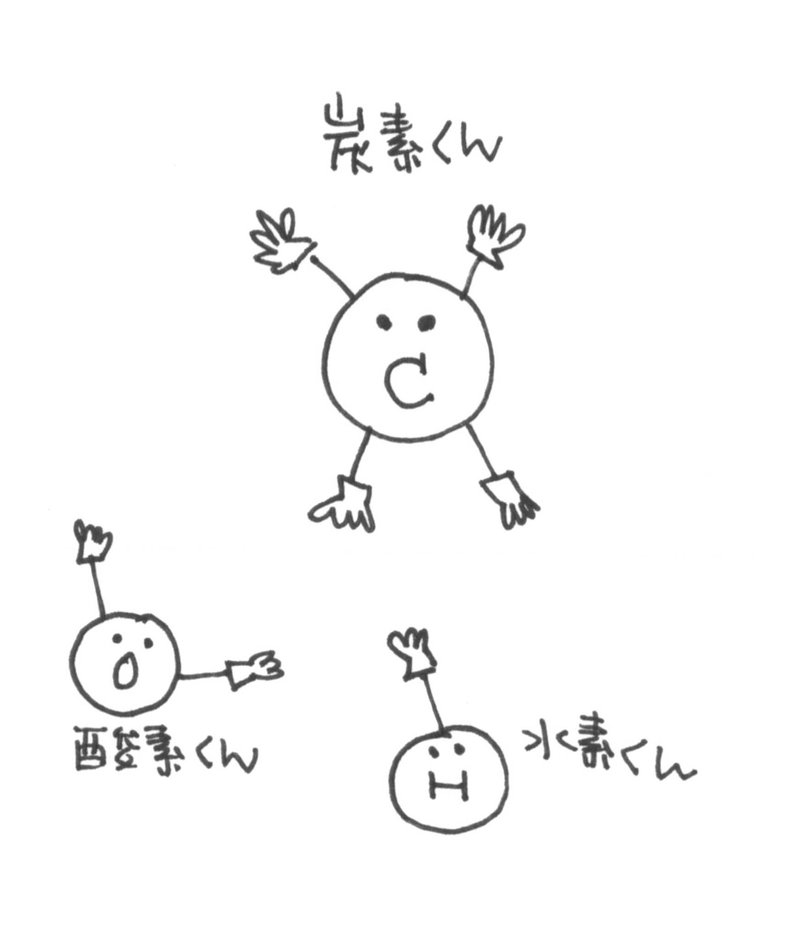

ちょっとだけ原子の話になりますが、

炭素原子(C)は4本の手を持っています。つまり最大4つの原子と手を繋いで分子構造を作ることが可能なのです。

脂肪酸は炭素原子(C)が鎖状に繋がっていて、ムカデの足のように両側に水素原子(H)をくっつけている構造で、飽和脂肪酸はこれがまっすぐに連なっている。

つまり安定した分子構造なのです。

不飽和脂肪酸は、水素原子(H)と繋ぐはずの手が、一部、水素原子(H)がなくて、炭素原子(C)と両手を繋いじゃっているのですよね。この部分が不安定で、酸化しやすい部分なのです。

これ、酸化のしくみを詳しく書くと大変なので省きますが、

つまりこのつながり方が違う部分が多いオメガ3ほど酸化しやすい。

オメガ3→オメガ6→オメガ9という順に酸化しやすい油。ということになります。

酸化は高温の状態と、酸素、光に触れることで起きますので

オメガ3系の油は遮光瓶に入っているものを使用し封を切ったら早めに使う。揚げ物や炒め物などの料理に使用するのはNGです。

そしてオメガ6系の油も次に酸化しやすい油なので、高温の調理には、本当は向いていません。

(あと、ちなみに大豆油、コーン油、綿実油などは遺伝子組み換え原材料であることが多いので、要注意です。ちなみに「植物油」とだけ書かれたものは、もう、そもそもヤバいです。)

オリーブオイルなどオメガ9系の脂肪酸が多い油、またはバターやココナッツオイルなどの飽和脂肪酸の油だけが、焼く、炒めるなどの高温料理には向いています。

そして当然ですが、酸化した油を体内に取り込むと、細胞膜の質が低下します、よね〜。そもそもの材料が最初から酸化していたら、細胞はすぐに山火事になります。

じゃあ、ほとんど酸化しない飽和脂肪酸だけを摂ればいいのか、というとそうでもなくて、細胞膜は飽和脂肪酸過多だと、先ほど書いた郵便受け(受容体)が入る隙間がなくて、ぎっちぎちになります。

そして不飽和脂肪酸過多だと、今度は細胞膜はゆるゆるになってしまう。

つまり脂肪酸はバランスよく種類が多くある方が良いのです。

(多様性ってやつですね〜。^_^)

ちなみに私が家で普段使っている油は、火を使う調理にはグラスフェッドバター(牧草で育った牛のバター)、ココナッツオイル、ごくたまにオリーブオイル、ごくたまーに米油、あとはサラダや冷めたご飯か冷奴とか納豆とかシリアルには亜麻仁油かけてます。

油1滴の中身

さて、では私たちが食事で摂る油一滴の中身を見ていきます。

食事から摂っている油脂のほぼ95%が中性脂肪です。

中性脂肪という言葉を見ると、よく健診なんかで出てきてイメージ悪い感じですが^_^;; この中性脂肪って、まぁ単なる分子構造の名前です。

中性脂肪=トリグリセライドといって、トリはトリプルつまり3つの略で、グリセライドは脂肪酸。つまり脂肪酸3本パックの形をした分子です。

こんな形。

では、油1滴の中身を見ると、それぞれ、こんな感じになっています。

この3本パック、実はいろんな組み合わせができるのです。

そして油の種類によってその構成比率が違います。

実際の構成比率に関してはそう詳しくないので書きませんが、たとえばオリーブオイルがオメガ9といわれますがオメガ6も混じっていますし、亜麻仁油はオメガ3と言われていますが、オメガ6も混じっています。

そして、体内に入って腸で消化される際に、トリグリセライドはバラバラの脂肪酸になって体内に入り細胞膜の材料として使用されるのです。

そして体内で細胞膜に使われなかった脂肪酸は、体内で中性脂肪=トリグリセライドの形に戻って、次に細胞膜に使われるためや、エネルギー代謝に糖が足りない時など使われるので待機してます。

エイコサノイド

もうひとつ、昔は家畜や魚に含まれる脂肪酸は実はオメガ3が多く含まれていました。家畜が食べる牧草はオメガ3を多く含んでいて、魚が食べている海洋植物、プランクトンもオメガ3が多かったそうです。

今は家畜にはオメガ6が多い穀物を与え、魚は養殖が増えましたね。養殖で使用される魚の餌はオメガ6が多いと言われていますので、昔と見た目が同じ魚、肉も実は中身の組成は全く違うものになっています。

遺伝子組み換え食物のようなものですね。

見た目は同じ、でもミクロの世界では全く違うものなんです。

そして中身が全く違う食べ物を食べ続けていたら当然人の中身も変わっているのですよね。

そしてこのオメガ6とオメガ3、実は体内では組み換え組成できないのです。オメガ6の食物を摂ったとして、体内で分解されてもオメガ6はオメガ6のままで、オメガ3にもオメガ9にも変換できない。ということです。

そしてオメガ3とオメガ6に絞って話をすると、この2つはエイコサノイドというホルモン様活性物質を作ります。

もともとホルモンというのは、体の中にある数箇所の内分泌腺で作られていて、細胞に重要なメッセージを伝え、細胞の働きを調整する。という役割をしているのですが、ホルモン様活性物質というのは、どちらかというと地域密着の町内会活動的な存在で、必要に応じて単発で細胞内で作られて、とくに隣近所の細胞さんに伝言する役割を果たしています。

そしてこのホルモン様活性物質のエイコサノイドが管轄しているのは、血圧や血液の流れやすさ、免疫の働き、炎症の調整。です。

ちなみに炎症に限っての話をすると、オメガ6は炎症を促進させる働きをします。反対にオメガ3は炎症を抑える働きをします。

オメガ6とオメガ3のバランスは2:1くらいが良いと言われます。

多分、昔はそれらの体内バランスがよかったのですが、現代は多くの人が肉や魚を食べ、穀物を食べていますので、通常の食事だと、体の中はオメガ6過多になっていると言われます。

特にオメガ6の餌を与えられている家畜や魚はすでに彼らの体内が炎症を起こしている場合もあります。なので、当然それを食べている人の体内も炎症過多になってしまう。免疫疾患やアレルギーが増えたのはこのへんのバランスが崩れたからかもしれないですね。

そして現代食は、オメガ3を意識して摂らない限り、不足してしまうので、積極的にオメガ3系の油を摂るということが良いとされていて、

オメガ3を意識的に摂ることで体内細胞自体が入れ替わっていきます。

特にマスト細胞、リンパ球、単球(マクロファージ)、血小板、赤血球、肝細胞など免疫と炎症に関係する細胞が変化するそうです。

トランス脂肪酸とは

トランス脂肪酸は、不飽和脂肪酸を酸化しにくくするために、人工的に脂肪酸に水素を添加をして飽和脂肪酸のような形にしたものです。

先ほどの酸化しやすい分子構造の部分にあえて水素を添加することで酸化を防ぐということです。

これによって揚げ物などで使用するオメガ6が多く含まれる植物油、穀物油の酸化をしにくくし、また油の保存期限を延ばすことができるようになりました。

またマーガリンやショートニングなど、お菓子などの製造に大量使用する油を扱いやすく、保管しやすくしたのです。

が。

何が問題なのか。ということですが、この人工的に水素添加をすることで、自然にはない分子構造になってしまった。ということです。

私たちの体は以前にも書いたように植物や動物と同じ自然の有機体の構造なので、自然にはないものが体に入ることで体の中の細胞たちは???と混乱するのです。それを異物として免疫反応してしまうこともありますし、原子同士はそれぞれが組み合わさって分子になり、さまざまな仕事をしているので、それらの自然にはない分子の存在は、どう処理したらいいのかわからなくて、体内に残留することもあるのでしょう。

そしてもうひとつ、これらの技術は販売する側の都合、生産性をあげるために考えられたもので、私たちの体のため、美味しいものをつくるため、ではないのです。

この「意図」が、それぞれの物質すべてのエネルギーを作ります。つまりは、このエネルギーが、本当に私たちの体に合っているのかどうか?です。

そもそも細胞一つ一つの役割はエネルギーを作るために存在しているので、そこに合わないエネルギーのものが混じり続ければ、不協和音となりますよね。白砂糖や果糖ブドウ糖液糖など一般的に高加工食品や添加物がよくないといわれるのも、体の波長、波、つまり音が乱れるということだと思います。

からだの音を聴く

結局、からだの中はそれぞれが、そこにあるものを材料に最大限に利用して活動をしている宇宙であり、壮大なハーモニーを奏でているオーケストラなのですよね。

心臓は鼓動を叩き、血流はリズムを刻み、すべての臓器で音を奏でています。つまりはどんな楽譜でどんな楽器でどんな演奏してもらいたいのか。それは私たちが何を口にするかで、どんな材料を与えるか。で、変化します。

からだは文句ひとつ言わず、使える材料でできる限りの音を奏でています。

だから私たちは、脈拍を測ったり心電図を見たり、血圧などの数値を見たりしてからだの中の様子を知ろうとしますが、これはからだの奏でている

リズムが乱れていないかどうか、このノイズはなんだろう?と、からだの音に耳を傾けてあげる。という行為そのものなのだと思います。

からだとの会話は昔から言語の会話ではなく音での会話なのですよね。

多分、わたしたちが病気になるとき、最初はなんらかのリズムの乱れや音の変化があって、そのあとに何かしらの症状が現れてくるのだと思います。

症状とは、からだ、つまりインナーアースからの、さらにはっきりとした「意志」や「声」かもしれない。と思いました。

おしまい。

ーーーーー

先に書いた、丸元康生先生のブログです。

サポートいつもありがとうございます。 みんな大好き❤️ xxx.LoveLoveLove