【基礎教養部】磯山雅「J・S・バッハ」を読んで-生成モデルとコンテンツのライブ感

この記事は,以下の書評,および書評で扱われた磯山雅「J・S・バッハ」を読み作成したものである.

生成モデルの発展と作品について

作品は製作者の人生の表象である.生成モデルが一世を風靡し,作品の「価値」,そして人類の「創造性」という神秘が解体されつつある今日の置かれた状況ではある.しかし,例え生成モデルがこれから先さらなる発展を遂げ自己の好みに合わせて音楽やイラスト,小説といった作品の生成が容易に達成できるようになったとしてもこの「作品は製作者の人生の表象」であるという図式は変わらない.

人は何故作品を作るのか,締め切りに追われ不摂生で身体を壊しながら何故作品を作るのか,それは己の欲求を満たすためである.己の不満や渇きを満たすためである.この世に存在する作品群は確かに素晴らしい,しかしながら,自らの欲求を完全に満たすものは未だ存在し得ない.…ならばこの手で作り出す他ない.このように,作品を作るという行為は己の経験,人生全てから生起したドロドロとした欲求不満の塊なのである.

つまり,作品とはただ見た瞬間,聞いた瞬間の表面的な印象に価値があるのではなく,そこに内包されている作者の物語,思想,経験,人生を感じることに価値があるのである.Diffusionモデルなどによって単純に生成された「だけ」の作品に何か面白みが存在しないのもそこに作者が葛藤の跡が残っていないからだと考える.自分の中にある像はまだこんなものではないと幾度もプロンプトの内容を変え,試行錯誤し,何百枚何千枚と生成した中選ばれた一枚こそに価値は宿る.満たされない渇きと戦った跡にこそ人は価値を見出す.それは生成モデルを使った生成された作品でも人の手を使って作られた作品でも変わらない本質である.

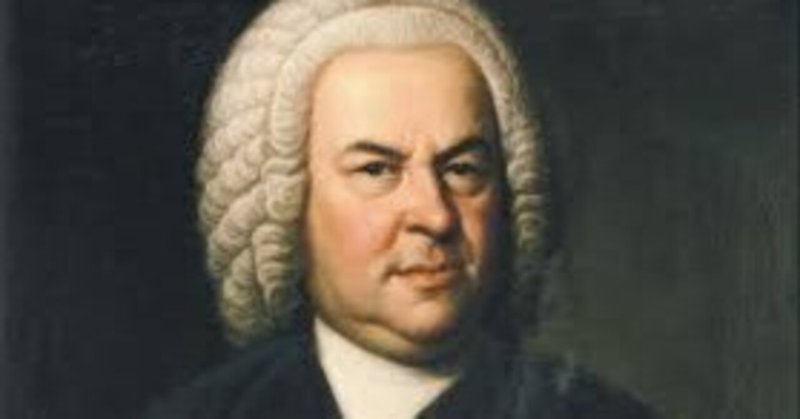

この本で扱われているバッハも,まさに「満たされない渇きと戦った」人物であると私は想像する.1000を超える作品群とそこに存在する,一度聞いたら忘れない調和的な響きは,彼の「神の声を地上に表現する」試み,戦いの跡であろう.作品を生み出す際に行われた葛藤が深ければ深いほど,聞く人の耳に残る作品であることは相違ない.もちろん,「バッハ風」の音楽を作曲することは今の技術を持ってすれば容易いが,作品に流れているバッハの思想や経験そのものを反映しているわけではないので,「小フーガ・ト短調」や「無伴奏チェロ組曲」といった名曲に比する作品を生成するには音楽理論,機械学習理論,そして何よりバッハ自身の思想や人生について知り抜いた人物でないと難しいであろう.作品が単純に生み出される時代だからこそ,制作者の技術や持ちうる物語が問われるのである.

コンテンツのライブ感について

最近,コロナ禍が終わりを見せつつあることもあり,そして優れた作品達に巡り合う幸運に恵まれたのもあり音楽やイベントなどをライブで,つまり現地に行って楽しむ機会が増えてきた.つまり,今まで行ったことがなかったライブハウスや競馬場などに足を伸ばしてみる機会を得られたということである.…百聞は一見に如かずとはよくいったもので,現地に行って楽しんだ方が遥かに得られる情報の質・量が異なる.研究分野としては現地で得られるだろう情報をできる限り落とさず遠くへ,現地にいない人にも伝えないといけないのだが,まあその実現は遥か未来の話だろうなと感じざるを得なかった.例えば,先日日本家屋の庭にてバッハの無伴奏チェロ組曲を聴く機会を得た.この曲はその昔「Civilization 4」というゲームにてBGMに採用されていたこともあり,耳に残っていたので,たまにヘッドホン等を利用して聞いていた.…ただ,やはりライブで,奏者を目の前にして聞くのは得られるものが違った.息づかい,楽器自体が響く音,庭が共鳴する音…人間は身体全体を使って音を感じるのだ,音や曲に表象している物語を感じるのだと実感した.いくら5Gだメタバースだで現地の情報を伝えようとしても,伝えられるのは視覚など限られた感覚の限られた情報のみである.人間は身体全体で情報を感じ取っている以上,メディアを通じて「濾過されてしまった」情報が現地で身体を使って得た情報,感じた物語に叶わないのは至極当然のことである.

音楽やアニメ,映画などに限らず,「インスタントに摂取できる」情報が持て囃されてしまっているのは具体例を挙げるまでもなく読者諸兄に実感されていることだろう.もちろん,たまに酒飲んだあと食べるカップ麺が死ぬほど美味いのと同様に場面と状況を整えさえすればインスタントな情報でも十分価値がある時もある.しかしながら,インスタント化された,めんどくさい余分な部分が濾過されてしまった情報には,身体全体で感じ取れるような情報,物語が欠落してしまっているのは否定できない事実であろう.効率化の極みのような学問領域である情報科学で博士号を取ることを検討している人間が言うのも何だが,自分で足を運び自分で見て感じて味わった情報こそ物語が,思想が,価値が宿る.生きたという実感が宿る.「効率化を捨てた方が逆に効率的である」,と言ったような逆説は人生にはよくあることである.生成モデルもそうだが,効率を求め,論理で表面的には片付くような漂白された世界からは物語が生まれない.どこからかはあずかり知らないが与えられた身体の全身を使って感受し,思考することにこそ「人間性」の価値がある.己の欲を理解しているのは生成モデルより己自身なのである.どんな時代になろうが,己自身の声に真摯に耳を傾け,全身で生きるのが良かろう.

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?