本日の本請け(2024.1月)

読書に合う飲み物や食べ物を用意して、本をひたすら読んでおります。今月の感想。

『十角館の殺人』綾辻行人(講談社文庫)

実写化する!と聞いて「えー!無理でしょ!」と思ったのですが、ふと「どう無理なんだ?」と思って読んでからしばらく経っているのもあり仔細を忘れていることに気づき、再読しました。

読んでいる途中で思い出したので、そこからは「はあー、うまくできてるなあー」と感心してしまいました。

本当に、どう実写化するんだろう?

『聞くこと、話すこと。~人が本当のことを口にするとき』尹雄大(大和書房)

人から教えてもらって読んだ本なのですが、とてもよかった。

人生の序盤、学生時代のときにおしゃべりしてるときによく「わかる〜!」と言いまくっていたんだけれど、共感ってそんなにどんなときでも有効かな?と疑問に思ったときがあって、そのときに感じた違和感がきちんと文章になっていた。

ただ、実践に移すかどうかは自分とそれぞれの他者との関係もあるから難しい。

ほとんど不可能に近いかな。意識には上らせておくが使わない、という感じ。

また、正直に言えば、この本に出てくる坂口さんの「身体を使う」という点は聞くこと・話すこととどう関係するのかよくわからなかったと思う。

『魔法飛行』加納朋子(創元推理文庫)

新刊の出る駒子シリーズを読み返そう、という企画。

英文タイプ……というのが、もう司書としても必須ではない技能になってしまったことに時の流れを感じました。

『ななつのこ』を再読しているときにも、「当時は短大に行くというのが随分当たり前だったんだな」と感じました。

茜さんの抱えた気持ちに胸がきゅっとなったというか、駒子たち……能天気な女の子たち(そう見えるだけで内実はいろいろあるけれど)に対してむかっとしたのも無理ないかなというか。

女子でも、事情があっても、四年制大学に行く手段が用意されるようになった昨今、そして理系女子が持て囃されている現代を考えると、空気感変わったなと思います。

それでも、この本にある人が心をかき乱される描写については「時代感」のない「普遍性」があってお見事でした。

『スペース』加納朋子(創元推理文庫)

これを読み終われば新刊が読める!と思って急いだら、発売日の二日前に読み終わってしまい、その後じれったい思いをしました(笑)。

ちょうど、新年にかけて読んでいたので、駒子と一緒にお正月を過ごした気分。

デパートの松をむしっちゃうのも、今日的にはアウトかなあ……(笑)。

読み始めたら一気に行ってしまい、このお話の構造は覚えていたのだけれど、感情描写が見事でいいなあ、となりました。

誰かを好きになることは、あらゆる未知のものを自分に注ぎ込むってことだ。

今まで知らずにいた、知らなくてもまるで平気だった知識や感情、そして自分自身……。

そうしたもので徐々に満たされていくのは、なんて幸福でくすぐったくて不思議なのだろう?

こういう文章、最初に読んだ当時は「きゃっ!」とときめきつつも「あーはいはい」みたいな冷めた気持ちで読んでいたような気がするのですが、今読むとしみじみしてしまいます。

『1(ONE)』加納朋子(創元クライム・クラブ)

雑誌ダ・ヴィンチの、12月号で毎年、次の年の各出版社の隠し玉のページを見るのを楽しみにしているのですが、そこに書いてあったこの本の予告を見て、叫んでしまいました。

高校生の頃、本の話ができる友達がひとりいて、とても話が合っていました。その子に勧めてもらったのが駒子シリーズ。

しかもその子は、今犬を飼っていて、お子さんが生まれたばかりで、なんだか私まで勝手に、運命めいたものを感じてしまいました(笑)。

あらすじを読んで「これまでのシリーズとの関係はそこまで期待しない方がいいかな?」「外伝的な?」と思っていて、作者からの「はじめに」を読んでやっぱりそうか、と心がまえして読んだのですが。ですが!びっくり!ここまで書いてくれるとは!

『スペース』を読み直したときに、ラストのお友達からの手紙で、あっこれ交際まで行ってる!と思い、「シリーズがこれでおしまいでも、納得感はあるかな」と思っていたのでした。

でも、ここまで知れるとは……ありがたい。しあわせです。

実は、シリーズを読み直していて個人的には語り手たちの考えに「それはどうなの?」と言いたくなることが多々ありました。

今作でもちょっと、引っかかったところは正直あります。この感想を書いていく上でも「この表現は今だと倫理的にアウト」とか。

でも、なんだかまあ、そこはいいかって気持ちになりました。

別に、自分の倫理に照らし合わせてジャッジをするために読書しているわけじゃないですしね。

いや、でもやっぱり「アウトだろ〜!」と思うと引っかかちゃって読めなくなることはあるんですが。

今作で、読書に対する描写が出てきます。大事なのは自分の頭で考えることなんだ、という言葉。それがあったから、そういう結論になった気がします。

読めてすごく幸せでした。

また、今日はこの本を読むんだと思って歩いていたら、お散歩中の犬が楽しさでハイテンションになったのかじゃれついてきてくれてそれもまたとても幸せになりました。

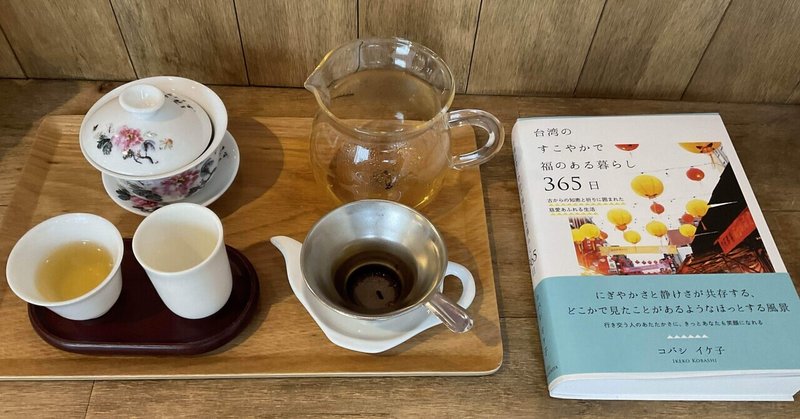

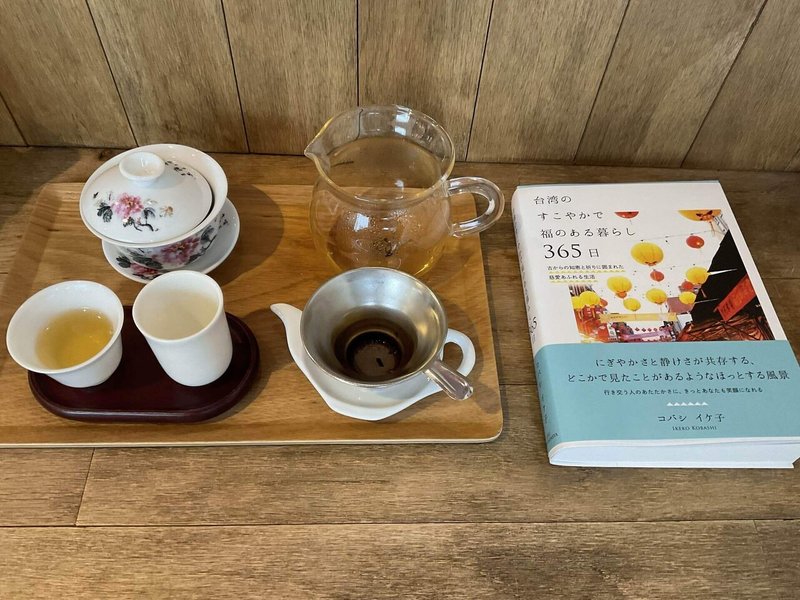

『台湾のすこやかで福のある暮らし365日 古からの知恵と祈りに囲まれた慈愛あふれる生活』コバシイケ子(自由国民社)

大晦日の日に本屋さんへ行ったときに見つけて、「これは、年の初めから読み始めるものとして最適なのでは?」と思って購入。

1ページに日付けと、365日のうちの何日目かの記述があり、写真と文章が半々。その日の風習やイベントごとや、ちょっとした現地にいるならではの情報などの話も。

文中にある数字を参考に関連事項を行ったり来たりするのも楽しい。

一日1ページ、で読んだら素敵かもなんて思ったのですが、楽しくなってすいすい読んでしまいました。

著者はブロガーの方で、台湾に滞在してブログを書いたり、今はあちらとこちらを行き来したりしているようです。ブログやインスタもすてき。

読んでいるうちに北海道の方とわかり親近感!

どうしても台湾茶が飲んでみたくなり、調べて台湾茶を出してくれるお店に行きました(笑)。香りを楽しむことができる器まである、というのがカルチャーショックでした。

『出世と恋愛 近代文学で読む男と女』斎藤美奈子(講談社現代新書)

オーディオブック何聞こうかな、というときに、先月読んだ『みんなで読む源氏物語』が面白かったので、新書読みたいなと思って見つけたもの。

近代文学とその変遷をいろいろな作品のあらすじや結末と共に紹介・分析しているのですが、筆者がけっこうコミカルにツッコミを入れるので聞きやすく(読みやすく)なってします。ちょっとカジュアル過ぎる気もいささかするけれど……。

ヒロインたちが病で死んでしまうのは、大人の女性を描き切ることができなかったから……というのを聞きながら、「世界の中心で愛を叫ぶ」や「君の膵臓を食べたい」もだよなあと思っていたらやっぱりその作品の名前も出てきていました。作品の要素のひとつがそれであるだけで、だから良くない、というつもりはないのですが。

最近だと「あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。」とかは男女の立場が逆になっているようで、興味深いかも。

佐多稲子や宮本百合子、以前に小説読んで好きだったのを思い出しました。また読んでみようかな。

『給食の謎 日本人の食生活の礎を探る』松丸奨(幻冬舎新書)

著者が安住さんのラジオにゲストとして出ていたことがきっかけ。

お話がすごく面白かったので、即決で本を購入してしまいました。

給食に牛乳が必ずついているのが、歴史的な流れがあったことに驚いた。

食中毒を起こさないようにするためのさまざまな方策、予算のやりくり、献立づくりのあれこれ。ご本人が好き嫌いの多かった幼少期に給食を好きになるきっかけ、これまでにやったぶっ飛んだメニュー、給食を極めたくてやったちょっとやりすぎなくらいの工夫、読みものとしても本当に面白かった!

ラジオも本当に面白かったので、読む暇はない人はぜひ耳で。

『源氏物語 1 古典新訳コレクション』角田光代(訳)(河出文庫)

先月、『みんなで読む源氏物語』を読んだのが本当に面白くて……2024年は源氏物語を読もう!と決意しました。

さて、誰の訳で読もう?と悩みに悩んだのですが……前述の本での角田光代さんのエッセイが本当に素敵だったので、角田訳に決めました。

余談ですが、オーディオブックに与謝野訳があってちょっと聴いてみてこれもいいなあと思ったのですが、70時間もあって端末にダウンロードができなくて……ダウンロードしなくても聴けるは聴けるのですが、耳慣れない言葉や習慣を拾い切れずに落としそうだったので、字を追うことにした、というのもあります。

改めて物語を味わってみて、空蝉が好きになりました。

「あさきゆめみし」を読んだときには、一番最初に出てくる女性が源氏になびかない、物語的にも盛り上がりのない人であることがなんとはなしに疑問だったんです。なんで?と。

でも今なら、ここで迷いはあれどなびかない、そういう彼女が素敵だなと思います。

若紫を読んで、なんだか思った以上に「光源氏キモッ……」って思ってしまいました(笑)。

「光源氏ロリコンだな」という感想ではせっかくちゃんと読むのにあんまりだよな、それだけではない感想を持とう!と思いながら読んだはずなのですが、強引な手を使うことといい、もので気を引いたり泣き落としのように話しかけていたり「わー、思ってたよりキモい〜!」となっています。読めば読むほど本当にまだ子どもじゃない!と思ってしまって。「あさきゆめみし」で読んだときは、光源氏が幼い紫の上を抱き上げている1ページまるごと使ったコマがすごくキレイだった覚えがあるのですが(遠い記憶なので間違っているかも)、文章で読むとエグ味がすごい。

でも、そうやってもしかしたら光源氏の見かけの美しさにいろいろなことが誤魔化されていたのかもしれないと考えると、うーむ、となってしまいました。

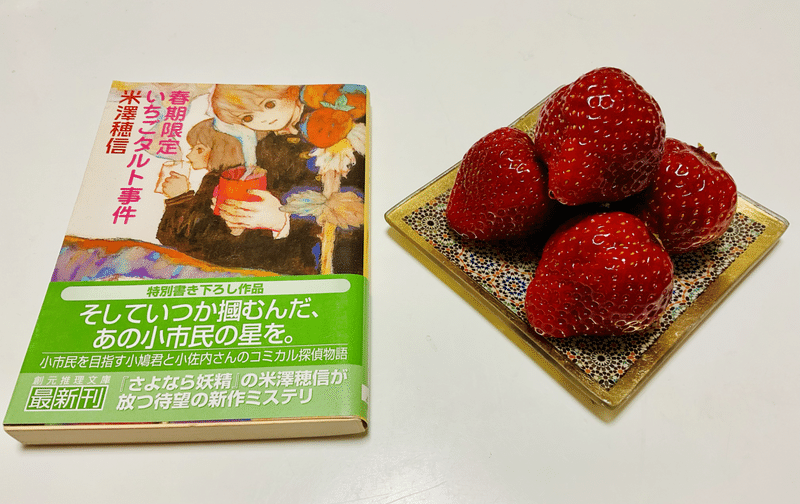

『春期限定いちごタルト事件』米澤穂信(東京創元社)

あ、あ、あ……アニメ化!?と驚愕して、その日一日浮かれておりました。

新作が出るのは把握していたのですが、まさかまさか!

読み返さなくちゃと引っ張り出してきました。

『秋期限定〜』が出たときは、前作を読み返さずに新刊を読んだので、本当に久しぶりに読みました。

小鳩くんの「トラウマ」は具体的には語られないけれど、彼が少しだけ激昂した場面で思わずひゃっと肩をすくめてしまいました。なんだか己のそれを見た気がして。

アニメ楽しみです。スマホ使ってる!どんな風にアレンジされるのかな。

『スレイヤーズ3 サイラーグの妖魔』『スレイヤーズ4 聖王都動乱』『スレイヤーズ5 白銀の魔獣』『スレイヤーズ6 ヴェゼンディの闇』『スレイヤーズ7 魔竜王の挑戦』『スレイヤーズ8 死霊都市の王』神坂一(富士見ファンタジア文庫)

なんだか年末年始、眠れなくなった日がありまして。

そういうときには、オーディオブックのタイマーをかけて目を閉じます。

人が物語を語りかけてくれると、すっと眠れることが多いのです。

ただ、聴きたいと思っていたものは聴いてしまった時分で、どれを聴こう?と思ってアプリのライブラリの作品一覧を眺めていたら、そういえば去年、スレイヤーズがトレンドに入っていたときに1と2を聴き直したことを思い出しました。

で、なんとなく3を聴き始めたのですが……わ、面白い!やっぱり面白い!と思ったら最後、第一部終了まで半月ほどをかけて一気に聴いてしまいました。

すごく好きだったのは、アメリアがフィブリゾの目的を聞きたくないって言ったところ。愛と正義が信条の彼女が聞きたくない?となったときに、聞いたら止めなきゃいけなくなるから、と言われてリナが正直、仲間の存在が心底ありがたいと思うのが初めてだった、と思う。今読んでもじーんとします。

『銀河英雄伝説1 黎明篇』田中芳樹(創元SF文庫)

スレイヤーズを一気に聞いたことで、長いシリーズでも聞けるんじゃないかなあ、と思い、これまでずっとオーディオブックにあるなあ、聞こうかなでも長いよなあ、と躊躇っていた銀英伝を聞くことに。

というのも学生時代、一度夢中になって図書館で借りて9巻まで読んだのですがうっかり10巻を読む前に卒業が来てしまって……。リベンジしたいとずっと思っていたのです。

というわけで、聞き始めました!

お声が大変良い。小さい声でもしっかり聞き取れるのがすごい。

最初の巻は、ヤンとラインハルトが邂逅した戦い、イゼルローン要塞を手にする同盟軍と、その後の戦い。

登場人物の名前一覧とかが欲しいけれど、うっかりWikipediaを見ようものならネタバレしそうだし……と誰だっけと思いながら聞いています。けれど、金髪のとか赤髪のとか、フェザーンの黒狐とか容姿の描写や二つ名も入るので比較的わかりやすいかも。

民衆は楽しようとしたんだ、が刺さる。

『未来の想い出』藤子・F・不二雄(小学館)

こちらの記事でどうぞ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?