股関節痛の理学療法〜骨頭求心位獲得のための評価とアプローチ〜

はじめに

このnoteは、誰にでもお役に立てるわけではありません。

ですが、以下にひとつでも当てはまる理学療法士の方は、必ず読んでみてください。

✅股関節に関する基礎知識を学びたい

✅股関節痛の理学療法評価やアプローチ方法について学びたい

✅股関節の安定性に関わる筋肉の実践的トレーニング方法を知りたい

✅いわゆる股関節インピンジメント症候群の改善方法を学びたい

✅股関節痛に関してすぐに活用できる臨床スキルを手に入れたい

✅股関節への苦手意識をなくしたい

このnoteを手に取った方が、臨床で遭遇する

股関節周囲の疼痛やいわゆる”つまる”感じの痛みに対して、

どうしていいかわからないところから、ある程度対応できるようになる、さらにはケースによって疼痛をすぐに改善できるようになることを目標に作成しています。

臨床力を高めるいちきっかけとなれば幸いです。

by Louis

自己紹介

はじめまして、forPTのLouis(ルイ)です。理学療法士免許を取得し、現在は整形外科クリニックに勤務しています。

forPTとは、理学療法士の臨床と発信を支援するために2019年に発足されたコミュニティです。

forPTの主な活動

・instagram、Twitterを中心としたSNSでの情報発信

・ブログ(https://forphysicaltherapist.com)での情報発信

・限定noteの販売

instagramのフォロワー数はリハビリ業界最大級の5300人を越え、多くの方に共有していただけるコミュニティとなりました。

臨床に役立つ知識や技術を提供し続け、現在では理学療法士だけでなく、セラピスト全般、理学療法士学生、柔道整復師、スポーツトレーナーなど幅広い職種の方にもシェアいただいています。

🔻新・臨床WEBサービス「forPT ONLINE」無料体験実施中!🔻

それでは以下より、『股関節の疼痛に対する理学療法評価とアプローチ』になります。

【序論】股関節痛を定義するー種類と代表的な病態ー

股関節周囲で疼痛を生じる組織や原因となる疾患は多数存在します。

ではまず、実際にどんな種類が存在するのかを整理しておきましょう。

股関節周囲で疼痛を訴えやすい部位と原因疾患¹⁾

【股関節前面】

・肉離れ(内転筋、大腿四頭筋、腸腰筋、腹直筋)

・腸腰筋滑液包炎、腸恥包炎

・鼠径ヘルニア

・恥骨結合機能不全

・股関節唇損傷

・大腿寛骨臼インピンジメント(FAI)

・股関節症

・大腿四頭筋打撲

・内側弾発股

【股関節外側面】

・外側弾発股

・ヒップポインター(腸骨稜上部の打撲)

・大腿筋膜張筋症候群

・大転子包炎、変性

・知覚異常性大腿神経痛

【股関節後面】

・坐骨包炎

・肉離れ(大殿筋、中殿筋、ハムストリングス)

・大殿筋打撲

・仙腸関節機能不全、捻挫

・梨状筋症候群

・尾骨損傷

【股関節痛を呈する重篤な疾患】

・疲労骨折(大腿骨頚部、恥骨枝、臼蓋)

・大腿骨頭すべり症

・感染性関節炎

・尿路感染

・大腸憩室炎

・ペルテス病

・鼠径リンパ腫脹

・腎結石

・強直性脊髄炎

・股関節脱臼

・大腿骨頭壊死

・前立腺炎

・虫垂炎

・腫瘍

さらに、股関節周囲の疼痛をみるうえで知っておきたい大腿骨寛骨臼インピンジメント症候群とグローインペイン症候群についてご紹介します。

【大腿骨寛骨臼インピンジメント症候群(femoroacetabular impingement;以下FAI)】

大腿骨寛骨臼インピンジメント症候群(FAI)は、大腿骨側または寛骨臼側、もしくはその両方の軽微な骨形態異常が背景となり、股関節動作時に骨頭頸部移行部と寛骨臼縁が繰り返し接触・衝突し、力学的負荷が加わることにより関節軟骨あるいは関節唇に損傷をきたしうる病態¹⁾とされています。

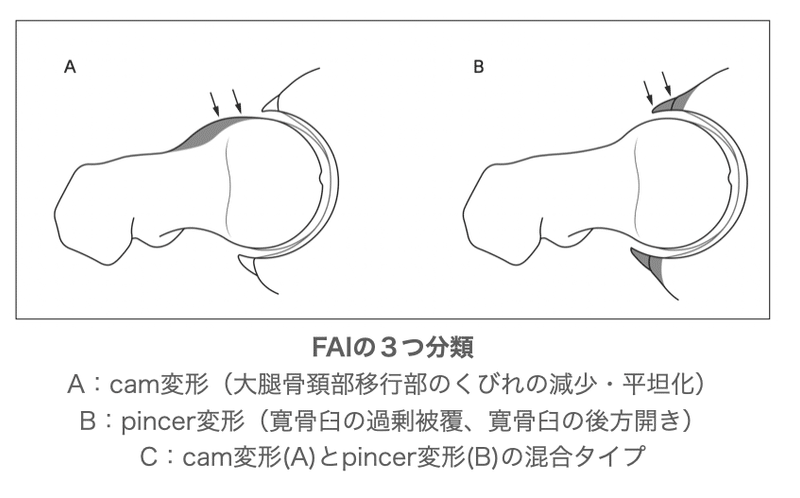

FAIは以下の3つのタイプに分類されます。

FAIの分類

A:cam変形(大腿骨頚部移行部のくびれの減少・平坦化)

B:pincer変形(寛骨臼の過剰被覆、寛骨臼の後方開き)

C:cam変形(A)とpincer変形(B)の混合タイプ

2)より画像引用一部改変

FAIはいわゆる股関節インピンジメント症候群と混同されやすいですが、FAIは骨形態異常が背景にあるため、その違いを理解しておきましょう。

【グローインペイン症候群(鼠径部痛)】

グローインペイン症候群(鼠径部痛)は、鼠径部周囲に生じる疼痛全般のことだと一般に捉えられています。(ただし、器質的変化は伴わず、骨盤周囲の機能異常による鼠径部痛³⁾と定義される場合もあります。)

原因は複数存在し、確立された診断方法や評価方法がない⁴⁾のが現状です。

グローインペイン症候群は、その原因によって以下のように分類されます。

グローインペインの分類¹⁾

①内転筋由来

②腸腰筋由来

③鼠径管由来

④恥骨由来

⑤股関節由来

⑥その他

鼠径または大腿ヘルニア

ヘルニア修復術後

神経絞扼(閉鎖孔、腸骨鼠径、陰部大腿、腸骨下腹)

関連痛(腰椎、仙腸関節)

骨端症、剥離骨折(ASIS、AIIS、恥骨)

以上、股関節周囲で疼痛部位や病態が様々に存在することを踏まえて、

このnoteでは、股関節周囲でみられる疼痛全般を『股関節痛』と定義してご紹介していきます。

【基礎】股関節の『求心位』を保つことの重要性

肩関節と同様に、股関節においても寛骨臼に対して大腿骨頭が求心位を保った状態で活動・機能することが重要です。

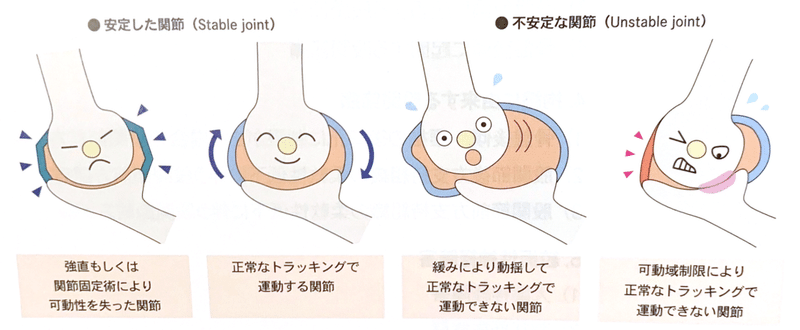

臼蓋形成不全やFAI、アライメント異常などの構造的問題、股関節周囲の軟部組織の滑走性低下や可動性低下、筋活動不均衡などによって引き起こされる機能的問題は、股関節に不安定性を生じさせ、求心位での活動から逸脱させてしまいます(図1)。

図1 安定した関節と不安定な関節

5)より画像引用

例えば、股関節後方に硬さが存在すると、寛骨臼に対して、大腿骨頭が前方偏位しインピンジメントを生じます⁵⁾。このインピンジメントは股関節内または周囲の特定部位に過剰なメカニカルストレスをかけて、股関節痛を生じる要因となります。

つまり、荷重、非荷重に関わらず、あらゆる動作場面で寛骨臼に大腿骨頭がしっかり収まった状態(求心位を保った状態)で股関節が機能することは、股関節痛を予防したり改善するためには需要な要素の一つといえます。

【基礎】臼蓋形成不全と股関節痛

https://jp.freepik.com/photos/woman

Kjpargeter - jp.freepik.com によって作成

臼蓋形成不全とは、大腿骨頭に対する臼蓋(寛骨臼)の被覆が浅い状態をいいます。

日本では、臼蓋形成不全の診断基準は、CE 角 20°以下,Sharp 角 45°以上,ARO 15°以上の値が広く用いられています⁶⁾。

臼蓋形成不全を伴う2次性の股関節症の多くは、骨盤を前傾させる代償によって大腿骨に対する寛骨臼蓋の被覆を増すことで股関節を安定させます¹⁾。

股関節の不安定性を有する例では、姿勢や動作場面で骨盤のアライメントを変化させることで、関節面の接触面積を増やそうとする代償をします。

例えば、デュシェンヌ徴候は、歩行時に股関節面の接地面積を増やして適合性を高めることで、股関節外転筋力の低下を補う代償の一つと考えられています。

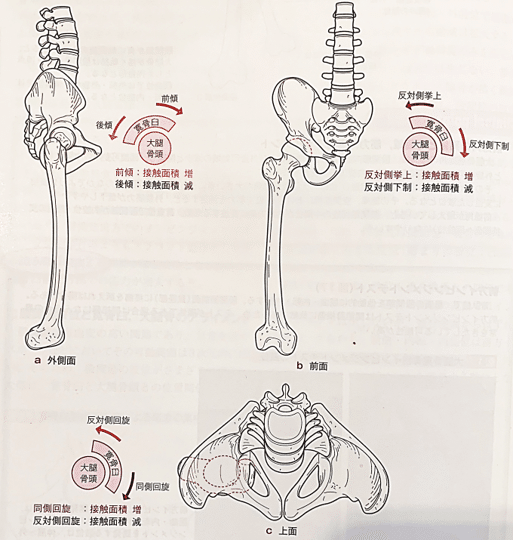

骨盤傾斜と股関節の接地面積の関係は、図6のようにアライメントによって変化します。

図6 骨盤傾斜と股関節の接地面積

7)より画像引用

骨盤傾斜と股関節の接地面積の関係⁷⁾

前傾⇒接地面積 増

後傾⇒接地面積 減

対側挙上(同側下制)⇒接地面積 増

対側下制(同側挙上)⇒接地面積 減

同側回旋⇒接地面積 増

対側回旋⇒接地面積 減

解剖学的肢位を基準に、骨盤前傾、反対側挙上(同側下制)、同側回旋(アウトフレア)すると、股関節の接地面積が高い状態になります。

ですが、骨盤が前傾すると寛骨臼の前捻が減少(寛骨臼の前縁が後方に変位)し、股関節前方インピンジメントが生じやすくなります。

つまり、臼蓋形成不全を呈する例では、股関節の適合性を高めるための代償動作が股関節周囲組織へのメカニカルストレスを増大させ、股関節痛を生じる因子となってしまいます。

臼蓋形成不全を呈するケースのアプローチでは、股関節周囲組織へのメカニカルストレスを軽減するためのアライメント修正や股関節の安定性を高めるための筋機能改善を図る必要があります。

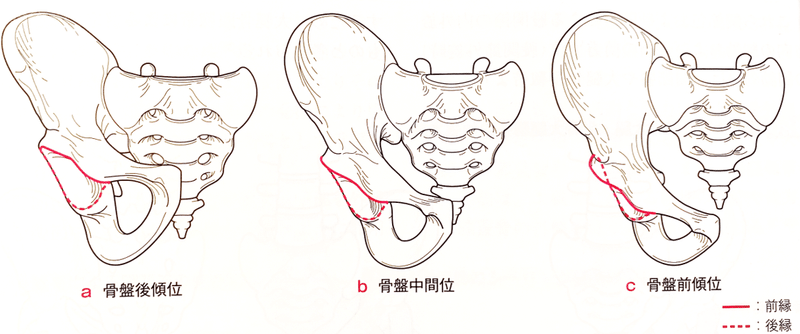

MEMO レントゲンでみる骨盤の前後傾を判断する指標「クロスオーバーサイン」

骨盤中間位では、前額面のレントゲン像を見たときに寛骨臼の前縁は後縁と交差しません。しかし、骨盤が前傾位になると寛骨臼は後捻(寛骨臼の前縁が後方へ変位)することで、交差して写ります(図7)。この現象のことをクロスオーバーサインと呼びます。レントゲン上で、骨盤の前後傾を判断する指標となったり、寛骨の左右差を比較する上で有用なのでぜひ活用してみましょう。

図7 クロスオーバーサイン

7)より画像引用

【各論】股関節前方インピンジメントを引き起こす筋群

股関節前方でのインピンジメントの原因には、股関節後下方の関節包、靱帯、筋の伸張性低下⁷⁾が挙げられ、寛骨臼前縁や前方関節唇の圧力が増加するとされています。

タイトネスにより股関節前方インピンジメントを引き起こす筋肉には、以下が挙げられます。

タイトネスにより股関節前方インピンジメントを引き起こす筋肉

【インナーマッスル】

・梨状筋

・閉鎖筋ー腸腰筋

・恥骨筋

【アウターマッスル】

・半腱様筋、半膜様筋、大腿二頭筋長頭

・(大腿筋膜張筋、中殿筋、大殿筋)

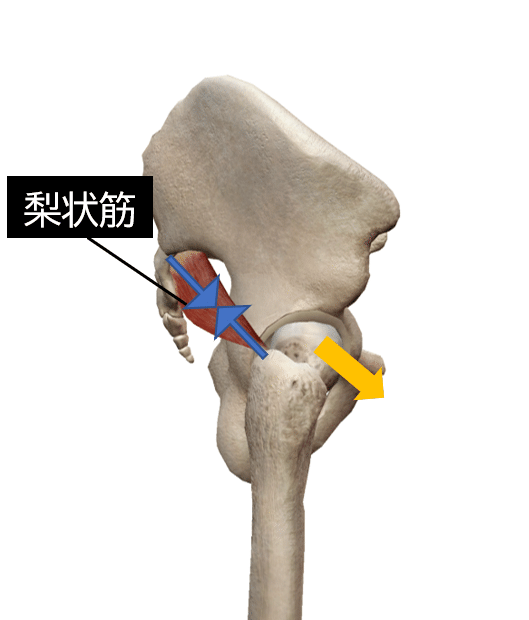

【梨状筋】

梨状筋の過活動や短縮は大腿骨頭を前方に変位させます³⁾。これは多くの書籍や文献でも紹介されており定説となっています。

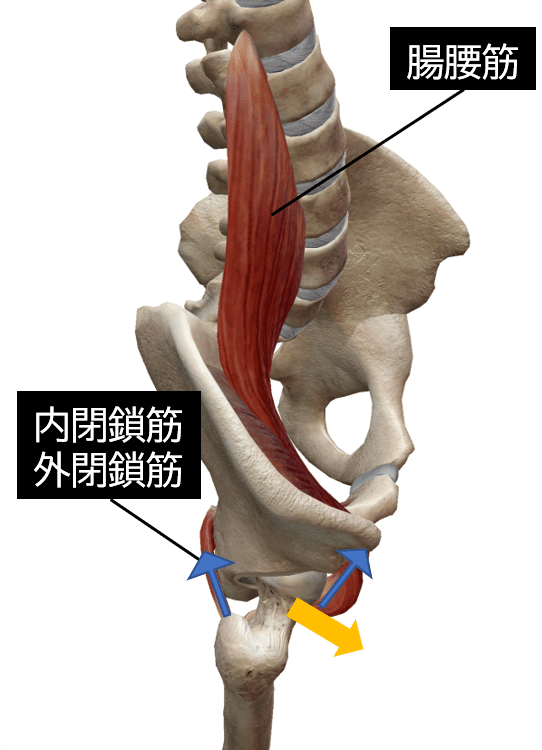

【内・外閉鎖筋ー腸腰筋】

閉鎖筋と腸腰筋は互いの張力により骨頭を求心位に保ちます。そのため、どちらかが過活動(または弱化)を起こしたり、短縮することで大腿骨頭が前方に変位します。

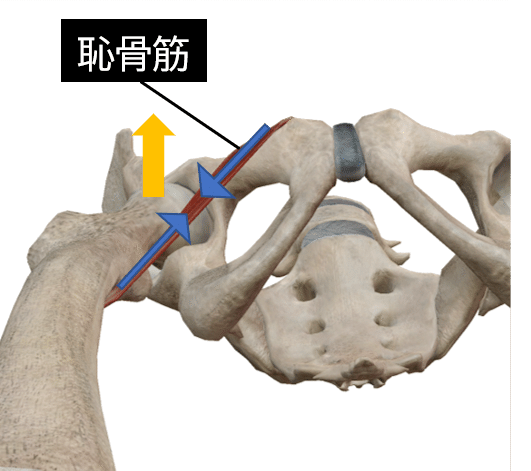

【恥骨筋】

恥骨筋が過活動や短縮を起こすことで、恥骨側へ牽引されるため大腿骨頭を前方に引き出す因子となります。

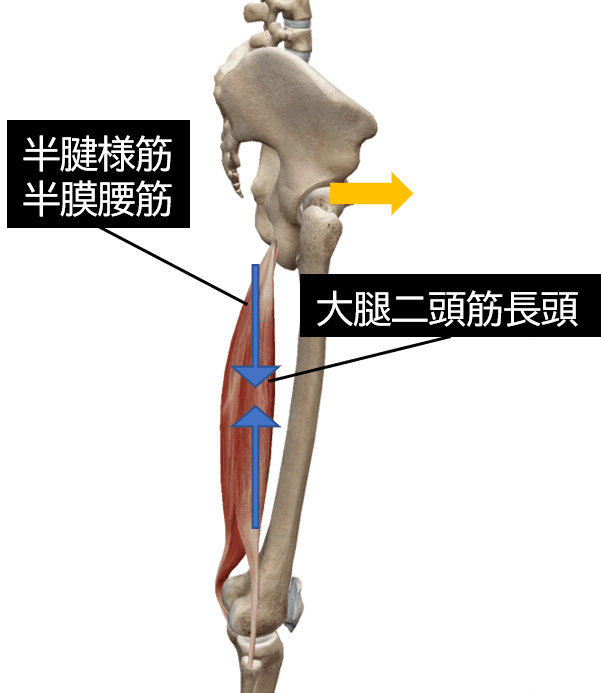

【半腱様筋、半膜様筋、大腿二頭筋長頭】

ハムストリングスの中で、坐骨結節に付着する筋になります。大殿筋よりもハムストリングスの筋活動が優位になると、大腿骨頭を前方に変位させる可能性があります⁸⁾。

これらの筋肉は、短縮やスパズムによって筋長が短くなることで、大腿骨頭を前方へ引き出すモーメントが作用してしまいます。大腿骨頭の前方変位は股関節インピンジメントを引き起こす重要な因子であるため、これらの評価は必須ともいえます。

後述する徒手検査によって、股関節前方インピンジメントがみられた場合は、各筋の長さテストによって伸長性は十分にあるか(短縮がないか)、触診によってスパズムを起こしていないか、滑走性の低下がないかを評価してみましょう。

対象となる筋肉の徒手ストレッチによって疼痛の減弱や消失がみられる場合は、セルフストレッチの指導にも繋げていきましょう。

【各論】股関節を『求心位』に保つのに大切な筋肉と実践的トレーニング方法

従来、股関節の安定性に関わる筋肉で注目されてきたのは中殿筋です。

しかし、多軸関節である肩関節で考えてみてください。

肩関節を求心位に保つために重要なのは回旋筋腱板(ローテーターカフ)です。

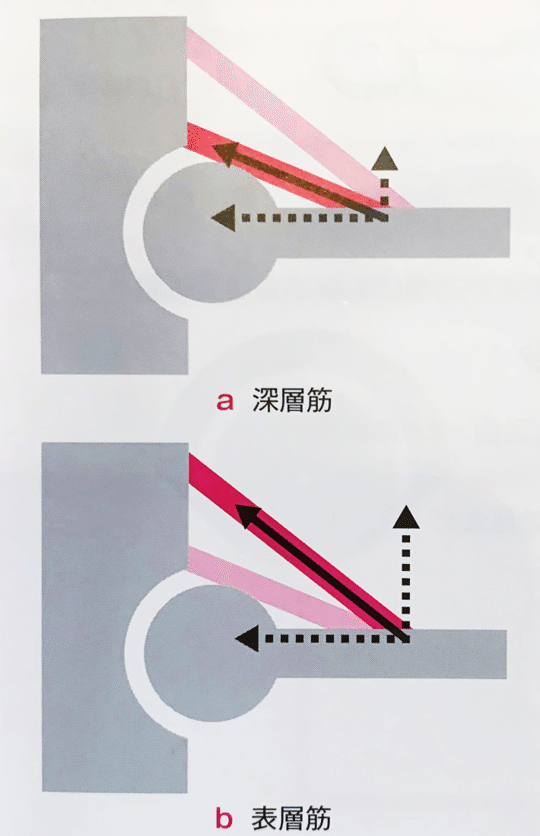

股関節において骨頭を求心位に保つためには、股関節深層筋(小殿筋や深層外旋6筋など)の役割はとても重要です(図2)。さらには、深層筋と表層筋との筋バランス不均衡にも着目できるとよいでしょう。

図2 深層筋による関節安定化

7)より画像引用

特に、中殿筋の後部線維と小殿筋は、収縮することで大腿骨頭を関節窩に押し付ける方向に作用する(求心位に寄与する)と報告⁹⁾されています。

ここでは、これらの筋活動の賦活や機能改善を目的としたトレーニングの例をご紹介します。

【中殿筋(または股関節外転筋群)の筋力トレーニング】

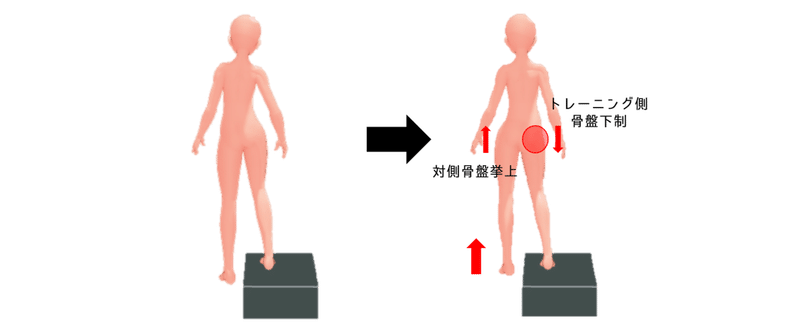

上記の動画の中で the pelvic dropは荷重下での収縮トレーニングのため特にオススメです(図3)。

図3 the pelvic dropによる中殿筋トレーニング

the pelvic dropは段差の上にトレーニング側下肢をのせ、対側の骨盤を挙上(同側下制)させることで、中殿筋に収縮を促すことができます。

中殿筋の数少ないCKC(閉鎖運動連鎖)トレーニングのひとつなのでぜひ覚えておきましょう。

【小殿筋の筋力トレーニング】

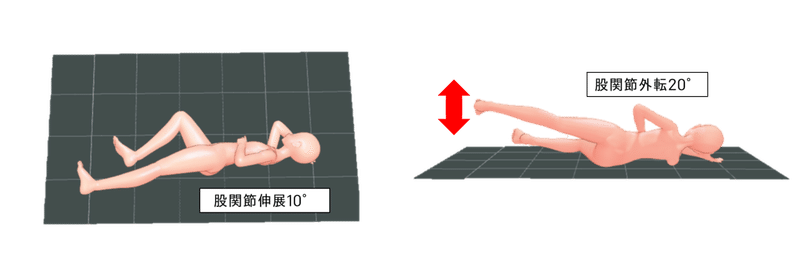

小殿筋は股関節伸展かつ外転位で選択的に働く¹⁰⁾とされています。

特に股関節伸展10°かつ外転20°位での低負荷運動¹⁾⁵⁾¹⁰⁾¹¹⁾で効率よくトレーニングができると考えられます(図4)。

図4 小殿筋トレーニング

また、小殿筋は前部線維と後部繊維で歩行時の役割が異なる*ことから、目的に応じて、前部線維と後部繊維を選択的にトレーニングする方法もオススメです。

*MEMO 小殿筋の前部繊維と後部線維の歩行時の役割の違い

小殿筋は前部・後部線維または前部・中部・後部線維に分けられます。

歩行周期において、小殿筋の前部繊維は立脚期後半に筋活動が大きく、後部線維は立脚期前半に筋活動が大きい傾向⁷⁾にあります。

上記の動画では、股関節内旋運動によって収縮を促しているため、小殿筋の前部線維に対するトレーニングとなります。促通手技として紹介されていますが、自主トレーニングとしても活用できます。

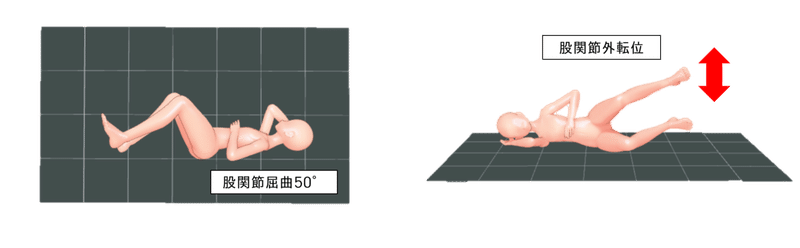

小殿筋の後部繊維は股関節屈曲50°位で、筋繊維の走行と大腿骨の長軸が一直線となり、かつ外転位で外転作用が優位となります¹⁾。そのため、股関節屈曲50°かつ外転位でのトレーニングがオススメです(図5)。

ただし、大腿筋膜張筋の代償には注意が必要です。

図5 小殿筋後部繊維の選択的トレーニング

筋機能改善を目的としたときには、筋力トレーニングだけではなく、筋の伸張性や組織間の滑走性、弾力性なども合わせて評価した上で適切なアプローチを選択していきましょう。

【各論】股関節インピンジメント症候群の徒手検査法

前方インピンジメントテスト(FADIR test)⁷⁾

検査方法

背臥位で、対象者の股関節を他動的に屈曲・内転・内旋します。股関節前面(鼠径部)に疼痛を訴えれば陽性です。このテストでは、関節唇損傷に鋭敏であるため、陽性の場合は、関節唇に何かしらの異常をきたしている可能性が高い⁷⁾です。

scouring test¹⁾

検査方法

背臥位で、対象者の股関節を屈曲・内転させ抵抗を感じとります。抵抗を与えたまま、屈曲位、回旋中間位を保ちつつ外転させ股関節前深部の痛みの有無や左右さを確認します。

後方インピンジメントテスト⁷⁾

検査方法

背臥位で、対象者に非検査側下肢を両手で抱えてもらいます。検査者は、検査側の股関節を他動的に伸展、外旋位、外転させます。股関節深部に疼痛を訴えれば陽性です。

【各論】股関節痛に関連する徒手検査法

股関節痛に関連する疼痛誘発テストとして、Patrick(パトリック)テストとGaensulen(ゲンスレン)テストが挙げられます。

両テストは本来、仙腸関節に対するストレステストですが、骨盤を固定下、非固定下の両方で疼痛が誘発される場合は、仙腸関節痛ではなく股関節痛だと解釈することができます。

💡Patrick(パトリック)テストとGaensulen(ゲンスレン)テストの具体的な検査方法については、下記無料ブログで確認することができます💡

【臨床実践】股関節痛に対する触診方法ー圧痛所見のとり方ー

サポートいただいた分は、セラピストの活躍の場を創ることに還元させていただきます。よろしくお願いします。