【鑑賞レポート】 ミラノ、ヴェネチアの西洋絵画鑑賞の旅 ~絵画のサイトスペシフィック性~(西洋絵画史のざっくり解説付き)

■ 今回の旅行の目的は、ヴェネチア・ビエンナーレを見ることだったのですが、せっかくイタリアに来たので、ミラノとヴェネチアにある美術館や教会の泰西名画を見てまわりました。

日本に来る名画を見るのも良いのですが、現地で見るのは格別でした。

まずは、ミラノ

■ ブレラ絵画館

この美術館は2階建てになっていて、2階が展示室になっています。1階は美術学校のようで、ミケランジェロなどの石膏レプリカが置いてありました。ちなみに、イタリアでは1階は0階(=グラウンドフロア)、2階が1階というそうです。

入口からすぐに左に曲がった部屋。正面にいきなり名画! 初期イタリア・ルネサンスのアンドレア・マンテーニャ(1431-1506)《死せるキリスト》。とても奇妙な構図です。横たわったキリストの死体を足の方向から描いているので(不敬!?笑)、キリストが極端な短縮法になっています。その右手には、これも初期イタリア・ルネサンスのジョヴァンニ・ベッリーニ(1430-1516)《ピエタ》が掛けてありました。イタリア絵画黄金期・クワトロチェントの、いきなり名画の連続です。

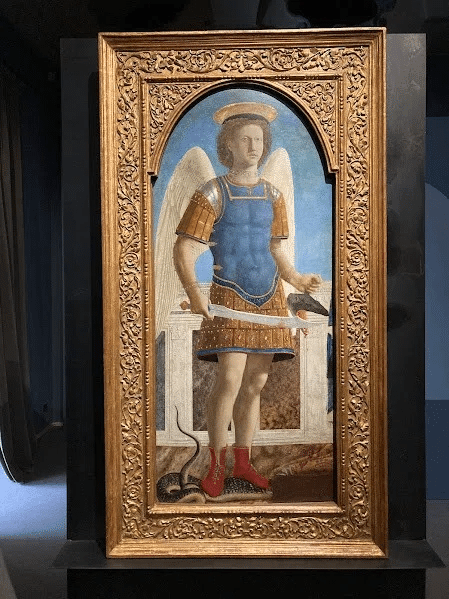

次々に部屋を進んでいくと、初期イタリア・ルネサンスの巨匠ピエロ・デラ・フランチャスカ(1412-1492)《ブレラ祭壇画》、盛期イタリア・ルネサンスのラファエロ(1483-1520)《聖母の婚礼》と、またもや名画の連続。他の部屋には、イタリア・ルネサンス・ヴェネチア派のティントレット(1518-1594)《聖マルコの遺骸の発見》、バロック絵画の偉大な先駆者カラヴァッジョ(1571-1610)《エマオの晩餐》もあり、イタリア名画が目白押しで大興奮!

そのほか、20世紀前半のイタリア・アヴァンギャルドを牽引したカルロ・カッラ(1881-1966)やジョルジョ・モランディ(1890-1964)、マリオ・シローニ(1885-1961)、マッシモ・カンピリ(1895–1971)の作品が無造作に掛けてあり、イタリア絵画の系譜を見せる展示になっているのが、あざとい。

なお、この美術館の目玉のひとつにしている画家にフランチェスコ・アイエツ Francesco Hayez (1791-1882)がいます。特にこの画家の《The Kiss》の前には人だかりがしていました。Wikipediaによるとミラノの画家でロマン派の画家とあります。テクニックはあるのですがロマン派というようりもアカデミズム系の通俗性を感じましたが、人気があるのでしょう。

■ レオナルド・ダ・ビンチ(1452-1519)《最後の晩餐》

ミラノに来てこれを見ない訳にはいきません。サンタ・マリア・デッレ・グラツィエ教会に行きました。ただ、15分間の時間制限があり、薄暗い場所でしたので、正直、ブレラ絵画館ほどの感動はありませんでした。ちなみに、ここは予約が必須です。——やっぱり間近でなが〜く見ようとするなら、大塚国際美術館に行くしかないのかなぁ笑。

《磔刑》1495、フレスコ壁画。キャプションによるとダ・ビンチと一緒に画いていたようです。

■ ポルディ・ペッツォーリ美術館

第1室がいきなり、ピエロ・デラ・フランチャスカの多翼祭壇画です。帰国してホームページを良く読んでわかったのですが、世界各地の美術館から初めて集められた期間限定の特別展示のようです——2024年6月24日まで。

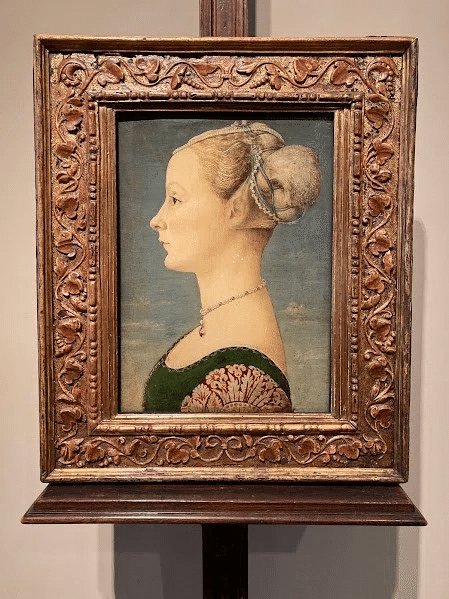

2階には、初期イタリア・ルネサンスのアントニオ・デル・ポッライオーロ(1441頃-1496)《若い女性の肖像》がありました。小品ながら、マンテーニャ、ベッリーニもありました。

それと、マルティン・ルター(1483-1546)の肖像といえばこれっ! 画家はルーカス・クラナッハ(1472-1553)です——ただ、この画家は北方ルネサンスの人なのでここに所蔵されているのは、ちょっと意外でした。

■ サン・マウリツィオ教会

ここは特別に有名な絵はありませんが、教会内部が天井までフレスコ壁画で埋め尽くされており、壮観な一方で敬虔な気持ちにもなる空間でした。なお、ミラノ市立博物館が併設されています。

■ アンブロジアーナ美術館

ここは、古文書を保存している図書館が併設されています。カラヴァッジョ《果物籠》に出合いました。個人的にはこの人の絵では歴史画よりもこれが好きです。ダ・ビンチ《音楽家の肖像》もありました。やっぱり、ミラノはダ・ビンチの街なのですね。

ティツィアーノや、初期イタリア・ルネサンス・フィレンツェ派のサンドロ・ボッティチェッリ(1444/5-1510)もありました。

■ ノヴェチェント・ミュージアム

時間に少し余裕があったので、比較的新しい絵画があるこの美術館にも足を運びました。イタリアがアヴァンギャルド美術で盛り上がったノヴェチェント(1900年代=20世紀)初頭の未来派、形而上絵画、ノヴェチェント派と続いた前衛美術の系譜——前述のとおりブレラ絵画館にもありました――を見ることができます。この伝統があってこそ、20世紀後半のルーチョ・フォンタナ(1899-1968)やピエロ・マンゾーニ(1933-1963)の活躍があったのでしょう—―その後に続くアルテ・ポーヴェラ(1960年代末から70年代初頭のイタリアの美術運動)の作品はありませんでした。

ドゥオーモの最寄りなので、ふらっと立ち寄るのにちょうどいい美術館です。

次に、ヴェネチア

■ アカデミア美術館

この美術館では、なんと言っても謎の多い名画、ルネサンス・初期ヴェネチア派のジョルジョーネ(1477/8頃-1510)《テンペスタ》と《老女》です。近寄りすぎて警報が鳴り警備員さんが来てしまいました。それと、ルネサンス・ヴェネチア派の最大の巨匠ティツィアーノ(1490頃-1576)晩年の代表作《ピエタ》があります。晩期ルネサンス・ヴェネチア派の大家ティントレット(1518-1594)《聖マルコの遺骸の運搬》や、晩期ルネサンス・ヴェネチア派のパオロ・ヴェロネーゼ(1528-1588)の大作《レヴィ家の饗宴》もありました。まさにヴェネチア派のオンパレードです。

そしてうれしいことに、この美術館の絵はほとんどが間近で見られます——拙老、昔、少々絵を画いていたこともあり、画家のタッチとマチエールが見たいのです。

いずれにしてもヴェネチアの美術館で最優先に見るなら、この美術館であることは間違いありません。

聖ヒエロニムスの間のライオン》1506-8……金獅子の図像のモデルはこれでしょうか?

■ サンタ・マリア・グロリオーサ・デイ・フラーリ教会

ここは大きな教会です。一番奥にティツィアーノ円熟期の最高傑作《聖母被昇天》があります。ただ、結界がかなり手前にあるので、近寄れません。そのマチエールを間近で見たいのです。それがちょっと心残り。

それと、これほどの名画が南面の日差しが結構入ってくる場所に掛けているのですが、保存環境としては大丈夫なのかと少し心配してしまいました——近づけないのであれば、普段はレプリカを掛けておくという手段もあると思いました。

なお、ティツィアーノや新古典主義の彫刻家アントニオ・カノーヴァ(1757-1822)など、ヴェネチアゆかりの偉人が埋葬されています。

■ サン・ロッコ大同信会

前項で取り上げた教会のすぐ隣にある教会。1階、2階、天井もほぼ全面が絵画です。ティントレットの大作《磔刑》は修復中で見られませんでした。この施設、ほとんどがティントレットの絵画だらけで、彼の多作エネルギーに圧倒されます。

■ カ・ドーロ(フランケッティ美術館)

ヴェネチア・ビエンナーレが開く11時より前に約30分ほどで、サッとだけ訪問しました(10時開館)。ティツィアーノもありました。20世紀のルーチョ・フォンタナ(1899-1968)やアルベルト・ブッリ(1915-1995)、ミケランジェロ・ピストレット(1933-)を古典絵画と並べるキューレーションは、この地でも流行りなのかなと感じました。

■ ペギー・グッゲンハイム・コレクション

アカデミア美術館のごく近所だったので、ちょっと寄り道しました。さすが米国の前衛美術のコレクター、小品が多かったものの、ジャクソン・ポロック(1912-1956)、アーシル・ゴーキー(1904-1948)など、米国の抽象表現主義の作品が中心となって展示されていました。

■ 今回、改めて感じたのは、美術作品も地産地消、つまり作られた土地で見るのが一番だということです。

ちょっと理屈っぽくなりますが、画家が注文を受ける前に自発的に制作を始める時代は、オランダなどで市民階級が裕福になってからのことです。それ以前は、教会や王侯貴族などからの受注生産です。したがって、その絵がどこに飾られるか、誰が見るのかがあらかじめはっきりしていました。壁画であれば現場で制作されていたわけです。ですから、中世以前からバロック期ごろまでは、美術作品はサイトスペシフィックだったわけです。反対に、近代絵画は、誰が購入してもどこに飾っても良いように制作することが前提になり、ニーヨーク近代美術館(MoMA)が創始した白い壁、ホワイトキューブというニュートラルな空間が美術館の標準になりました。言い換えればモダンが特別な時代であったわけです。

ヴェネチアでは広場で音楽の生演奏がやっており、コンサートのポスターも教会のあちこちに貼り出されていました。クラシック音楽でもクラウディオ・モンテヴェルディなどのヴェネチア楽派があるのを思い出し、時間が許せば教会で古楽でも聴きたい気持ちになりました。もちろん、名画が来日する時に見るのも十分いいのですが、物理的に持って来れない壁画はもちろん、額縁に入っている絵画であっても、ゆかりの地でその地の風に吹かれて鑑賞するに勝るものはないと思いました。

西洋絵画の歴史(超ざっくり版、ルネサンス~印象派)

■ ルネサンス

絵画が中世の観念的で硬直した表現から、より自然な人間味あふれる表現に変化したのがルネサンスです――片方で宗教改革に対抗する意味合いがあり、多くの人に親しまれ慕われるような表現を目ざした訳です。イタリアと、北方ルネサンスに大別されます。イタリアはフィレンツェ派、ヴェネチア派、シエナ派などに分類され、北方ルネサンスはフランドル地方(今のベルギー、オランダ、フランスの一部)とドイツで栄えました。

なお、油彩の発明はフランドル、カンバスの発明はヴェネチア派です。その後、カンバスに油彩で画くことが主流になります。

■ マニエリスム

ルネサンス以降、画家のタッチが残らず、明瞭で均整の取れたデッサンのラファエロがお手本とされてきましたが、時代が進むにつれタッチが粗くなったりデフォルメが過剰になったりする絵が増えてきました。

■ バロック

カラヴァッジョが先駆となりました。明暗のはっきりした劇的でリアルな表現や、画家のタッチが残る絵が登場しました。スペインでも美術が盛んになります。

■ ロココ

優雅な宮廷趣味が流行りました。市民階級が絵画を購入することが本格化したのはこの時代です。それに伴い日常的な風俗や静物を主題にする絵画が登場します。これ以降、第二次世界大戦後、米国に中心が移るまで、フランスが美術の中心の時代が続きます。

■ 新古典主義

ロココが進展し、しっかりしたデッサンが尊ばれました。この中からサロン(官展、アカデミズム)が栄えました。

■ ロマン派

新古典主義に対抗してドラマチックな主題が好まれました。新古典主義のデッサンに対し、色彩が強調されました。

■ 写実主義

それまでの流派に反発して、架空の物語を主題にすることを否定しました。

■ 印象派

サロンに反発して、美術界に根本的な革命を起こしました。日常的な風俗や風景、静物が本格的に主題となり、画家のタッチが大胆に目立つ作風が主流となりました。色彩もモチーフの固有色にこだわらない表現が生まれました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?