【離婚後共同親権】世論はどのように操作されるのか(11)「こども庁」創設に動く推進派議員は何を「ぶっこみ」してくるのか

〔写真〕「こども庁」創設に向けての初会合を開いた、自民党の「こども・若者」輝く未来創造本部の様子(自民党HPより)

【前記事】

エイプリルフールかと思った...

今まで子どもの貧困対策に拱手傍観だった政府与党が突然打ち出した、「こども庁」創設。

菅義偉首相は1日、首相官邸で自民党の二階俊博幹事長らと会談した。子育て政策などについて省庁横断で取り組む「子ども庁」の創設案が党内から出ているのを踏まえ「党でも検討してほしい」と指示した。

(2021年4月1日 日本経済新聞電子版)

きっかけとなったのは、2月のこの東京新聞記事。

3月に、自民党有志議員が提言をまとめていたものです。

経緯については、山田太郎議員が赤裸々に語っています。

現在、軸になっているのは次の2つとみられます。

①文部科学省の下にこども庁を創設する案

②内閣府に直属してこども庁を創設する案

となっており、組織の部局はまあ、どちらも同じかと。

官邸(内閣府)と文部科学省との間で綱引きが展開されているようで、義務教育の所管行政もこども庁に移す、という話まで出てきています。

となると、当然、文教族議員が黙ってない。

口火を切ったのはこの実力者。

旗振り役の二階派の会合での発言というのが笑える。

リベラル派からも、すでに「予算の無駄使い」「ベネッセ利権」「民主党時代の政策のパクリ」等々、批判が出ていますが、今週に入り、気になるツイートが共同親権界隈を賑わせました。

マスコミが報じない「こども庁」への疑惑

いっときますが、こども庁、反対です。あれの中心に居座ってる牧原秀樹議員が支援する「orange Revolution」(オレンジ革命🍊)という[離婚で子どもに会えないと称する父親団体]の正体をどうかマスコミは調べてください。DV保護命令が出され妻子に近づけない親、住基ロックされてる親等の集まりです。

— 猫さん (@ilovecat222) April 13, 2021

※本note掲載にあたって、ご本人より承諾をいただいております。

何でそんなことを知ってるかというと、私自身が[DV父に対して住基ロックをかけている子ども]だからです。

— 猫さん (@ilovecat222) April 13, 2021

牧原秀樹議員や柴山昌彦議員、串田誠一議員、嘉田由紀子議員、松本ときひろ区議らが支援してる[Orange revolution][オレンジ革命🍊]の素性をどうかマスコミのかたがたは調べてください。

オレンジ革命のなかみは主に[桜の会][親子ネット][結の会][NGO子どもオンブズマン日本]という父親団体の集まりです。

— 猫さん (@ilovecat222) April 13, 2021

彼らの異様なツイートを見るだけでも実態がわかるとおもいます。

ざんねんながら彼らの多くはは[離婚で子どもに会えない]のではありません。家庭裁判所で既に審判を下されていたり、DV防止法や児童虐待防止法やストーカー規制法に基づいて支援措置で妻子から住所秘匿(住民票閲覧制限)をかけられていたり、DV保護命令を受けている父親たちが多く含まれています。

— 猫さん (@ilovecat222) April 13, 2021

彼らのよりどころは「虚偽DV」という「ことば」です。妻がDVをでっちあげているんだ、DV防止法を悪用している、支援措置を悪用している、とあの[オレンジ革命]の中の父親たちはしきりに主張しています。

— 猫さん (@ilovecat222) April 13, 2021

不思議ですね。

わたしのDV父もまったく同じ主張をしてわたしにつきまとっているのですから。

彼ら[オレンジ革命]を支援しているのは、こども庁の中核にいる牧原秀樹議員。

— 猫さん (@ilovecat222) April 13, 2021

そして、その牧原秀樹議員が関わる[旧・親子断絶防止議員連盟]の政治家たちです。

いまは[共同養育支援議員連盟]の名前を変えていますが、会長も主要メンバーもほぼ同じです。

猫さんの鋭い推理は、「お、恐ろしい。こんなことになってるとは知りませんでした。」「こども庁やっぱりいかがわしい」「悪い夢のようだったがマジだった」「共同親権運動のヤバさをそれまで知らなかった人にも知ってもらえたのではないだろうか。」等々、大反響を呼んでおります。

本記事では、この猫さんの推理の裏付けを取ろうと情報を集めてみました。

【検証元】

山田太郎参議院議員は、こども庁創設に向けて特設ページを開設しており、提言をまとめる過程がかなり詳しく明らかにされています。

以下の検証は、上記特設ページ上で公開された資料の内容を調査したものです。

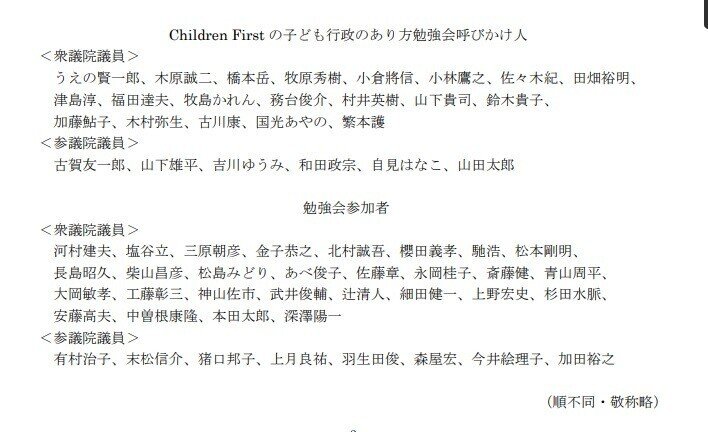

<検証①>勉強会に集った共同親権推進派議員の名前

まず、この写真から。

これは、3月19日付「こども庁創設に向けた緊急提言」書の末尾に記載された、呼びかけ人と勉強会の参加者一覧です。

この中に、離婚後共同親権を推進する、共同養育議員連盟のメンバーは次の通りです。(※印は勉強会参加者)

牧原秀樹

馳浩

鈴木貴子

村井秀樹

北村誠吾※

柴山昌彦※

左藤章※ 文書上は「佐藤」と誤記と思われる

工藤彰三※

上野宏史※

かなりの人数が、勉強会に顔を出していたことが分かります。

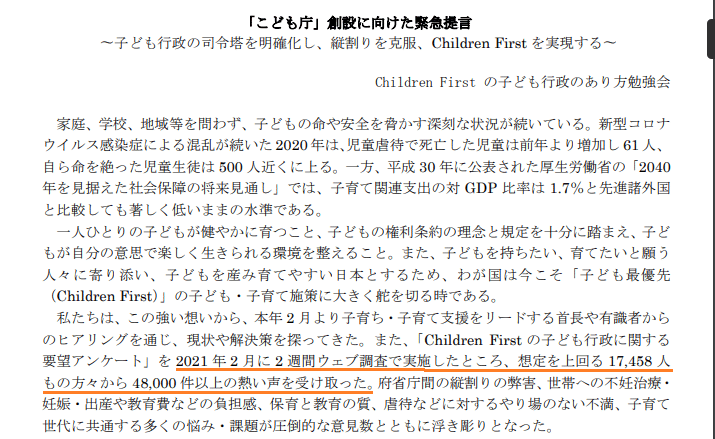

<検証②>アンケートへの共同親権推進派団体の関与

次にこの文書。(下線:foresight1974)

主にtwitterやインターネット検索によって、子ども行政へのアンケートに、共同親権推進派団体の関与が介在したかチェックしてみましたが、確認はできませんでした。

極めて短期間に48,000件もの回答が寄せられたことを不審に思ったものの、

・アンケートは1分間で回答可能なものだった。

・ネットで知名度のある山田太郎参議院議員らが中心になって拡散した

(一般市民より自民党のネトサポが呼応した可能性)

・いくつかの虐待支援団体が呼応した。

(これらの団体に共同親権推進派団体の関与は確認できない)

がその理由と考えられます。

また、アンケートに、共同親権に関する項目(共同養育、連れ去り、断絶、片親疎外等)はなく、共同親権推進派が積極的に関与する動機に乏しい内容だったことが考えられます。

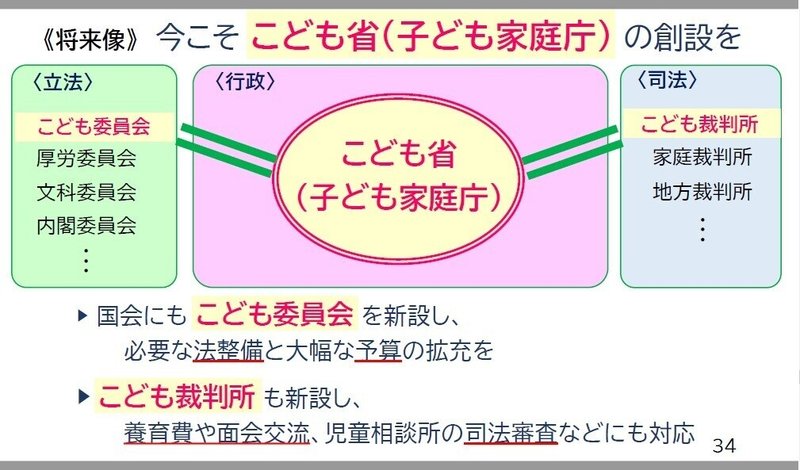

<検証③>勉強会への共同親権推進派団体の関与

勉強会は計10回。2021年2月2日から2021年4月15日まで開催されています。短期間で第一線の専門家が招かれており、自民党側の本気度もさることながら、招かれた専門家の皆さんの期待の高さもうかがえます。

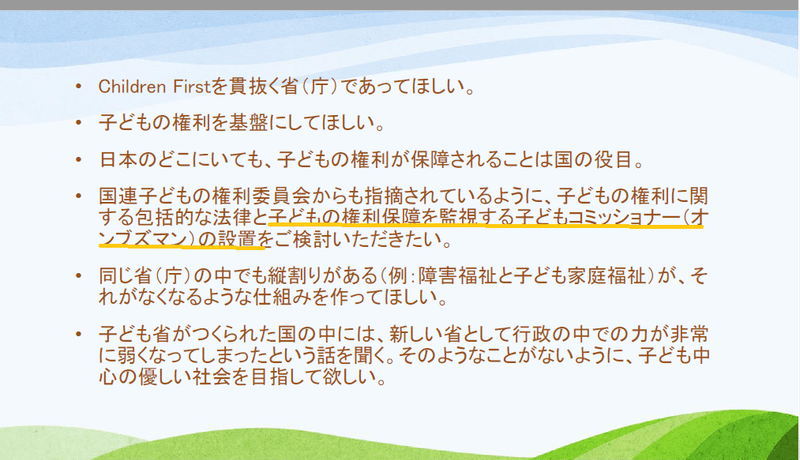

ここで、離婚後共同親権関連で注意を引いたのは、面会交流支援事業に積極的な明石市の泉市長が呼ばれており、このようなスライドを参加者に提示しています。

しかし、泉市長の主張は、現在議論されているラインからだいぶ外れており、「こども裁判所」創設といったアイデアが具現化するとは考えにくいです。

離婚後共同親権関連でみるべきものではこのくらいであり、他の講演者に離婚後共同親権に親和的な専門家がアサインされた形跡はありません。

反対に、第5回勉強会で登壇した奥山眞紀子氏は、親権の問題点を指摘して、推進派側から批判されている人物。第6回勉強会で登壇した風間暁氏は、現在の虐待支援が「家族の再統合」「実親との再生活」といったゴール設定の現状を批判し、「子どもファーストなら家庭はセカンド」「家族神話的スティグマからの脱却」など、推進派の自民党政治家がかなり眉をひそめそうな主張を展開しています。

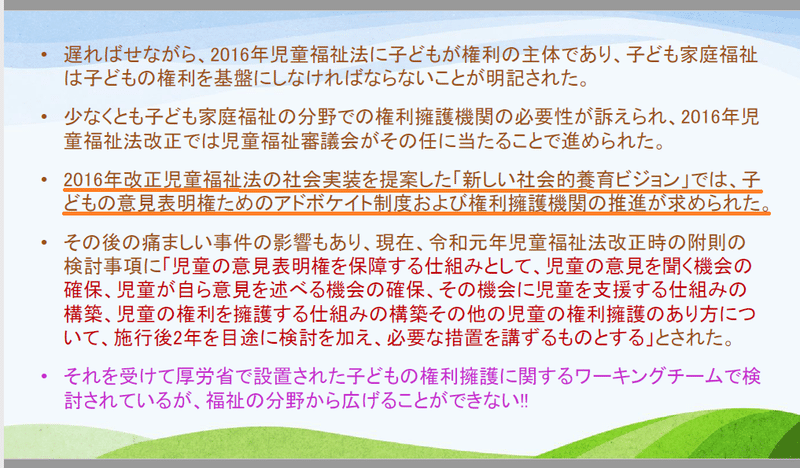

<検証④>こども庁創設に向けた緊急提言への政策反映

最後に、3月19日にまとめられたという緊急提言の内容に、離婚後共同親権の導入と親和的な提言が入っているかチェックしました。

・子どもの SOS を全国どこでも受け止めるワンストップ相談体制の確立と子どもの意見表明を促すアドボケイトの促進や司法面接の徹底

が関連性があるとみられるくらいで、特別に離婚後共同親権制度に配慮した提言はみられませんでした。

【ここまでのまとめ】

・「猫さん」がおっしゃるように、こども庁創設には離婚後共同親権を推進する自民党議員の関与があり、勉強会にも相当数の参加があった。

・アンケート、勉強会の内容、提言等において、離婚後共同親権を後押しするようなコンテンツはみられない。むしろ逆行する内容もみられた。

確かに、政治的にはホットな話題ではあるのですが、離婚後共同親権推進派にとっては、ここで”ぶっこむ”局面ではない、ということではないでしょうか。

現在審議中の法制審議会において、委員は圧倒的に推進派で固められています。(学者の大半は推進派であり、日弁連からも何名か送り込まれている。)

今年判決が出ると予想される、選択的夫婦別姓に関する最高裁判決を待って、総合的な家族法改正を政治日程に乗せる方が、実現の方策としては手堅いはずです。

離婚後共同親権を単独改正するならば、改正条項は反対派の集中攻撃に合うリスクがありますが、選択的夫婦別姓や同性婚とセットで改正するならば、反対派を分断し、封じ込めることが可能だからです。

では、こども庁は、彼らにとって何の材料にもならないのでしょうか?

実は1つだけあります。

このスライドです。

子どもの権利擁護機関にジェンダーバイアスがかかる危険性

上記スライドは、第5回勉強会に登壇された、日本子ども虐待防止学会理事・奥山眞紀子氏のスライドです。(下線:foresight1974)

これは、国連の子どもの権利委員会から勧告を受けているものの1つで、報告書では、次のように記述されています。

締約国が、部門横断的にならびに国、広域行政圏および地方のレベルで行なわれている条約の実施関連のすべての活動を調整するための明確な任務および十分な権限を有する適切な調整機関、ならびに、すべての子どもおよび条約のすべての分野を対象とする評価および監視のための機構を設置するべきである旨の、前回の勧告(前掲、パラ 14)をあらためて繰り返す。

(子どもの権利委員会 日本の第 4 回・第 5 回統合定期報告書に関する総括所見)

一見、離婚後共同親権とどう親和的なのか、分かりにくいと思いますが、日本では、次のような現実があります。

①離婚後、大半のケースで親権者は母親が指定される

②ひとり親の家庭で、シングルマザーの経済的環境が圧倒的に悪い

③①②から、統計上、日本では虐待の割合は母親が圧倒的に高い

このため、日本では「母親が父親より虐待しやすい傾向がある」という偏見があります。虐待に関するジェンダーバイアスです。

上記①~③の背景を改善せずに、子どもの権利擁護機関を設置した場合、母親が子どもを虐待するエビデンスが圧倒的にたまることになります。

そうすると、「虐待防止のためには、母親だけではなく、父親も養育に参加する、離婚後共同親権を推進するべきではないか」という意見に、公的なエビデンス(証拠)を提供することになるのです。

もう1つ。

一見、子どもを守るための立派な機関のように見えますが、日本では「子どもオンブズマン」を名乗る、共同親権推進派団体がいくつかあります。

たとえばこちら。

こうした団体が、NPOとして、子どもの権利擁護のオンブズパーソンとして入り込む余地を与えかねません。

講演者の奥山氏は、おそらくこうした弊害を意図していないでしょう。子どもの権利条約が求める「理想的な機関」しか思い描いていないはずです。

しかし、理想を邪な政治的野心に転化させるのが、日本政治というものなのです。

考えられるストーリーは2つあると考えられます。

①今後導入が予想される離婚後共同親権にジェンダーバイアスがかかったエビデンスが提供される可能性がある。

②仮に離婚後共同親権が実現した場合、母親が圧倒的に親権に指定される現状を変更し、フレンドリーペアレントなど非現実的な親権設定や、共同養育が設定されるための材料・リソースを提供する可能性がある。

語られていることより、語られていないことに目を向けるべき

新聞の主要各紙の論調は、総じて横並びであり、目的を明確化しろだの、予算をつけろだの、単なる組織再編で終わらせるななど、ありきたりの内容です。

むしろ地方紙の方が積極的な論調です。

本気でこども庁創設に動くとなると、2001年の中央省庁再編以来、大幅な省庁再編につながることになるので、現在の低調な支持率にあえぐ菅政権がやり抜けるか大変疑問です。

選挙対策というのが、穏当な見方でしょう。

現在、選挙を前にして、「あえて組織論まで踏み込まないのでは」という観測も有力です。

だからこそ、「語られない組織論」を注視しておく必要があると思われます。

牧原秀樹氏をはじめ、共同親権推進派の議員たちが「ぶっこんでくる」のは、おそらくその時です。

(この連載続く)

【分野】経済・金融、憲法、労働、家族、歴史認識、法哲学など。著名な判例、標準的な学説等に基づき、信頼性の高い記事を執筆します。