【判例レポート】海外で婚姻した日本人別姓夫婦の、婚姻関係の公証に関する訴訟一審判決(東京地判令和3年4月21日)

〔写真〕第2次選択的夫婦別姓訴訟を戦う当事者の皆さんを支える団体のHP

(URL: https://bessei.net/ )

ニューヨークで結婚した映画監督の夫・想田和弘さんと舞踏家の妻・柏木規与子さんが、日本でも別姓のまま戸籍に記載して婚姻関係にあることを認めるよう国に求めた裁判の一審判決について、ポイントを整理しましたので報告いたします。

事案の概要(判決文より)

本件は、アメリカ合衆国(以下「米国」という。)のニューヨーク州において婚姻を挙行したとする原告らが、千代田区長に対し、「婚姻後の夫婦の氏」につき「夫の氏」と「妻の氏」のいずれにもレ点を付した婚姻の届書を提出して婚姻の届出をしたところ、民法750条および戸籍法74条1号に違反していることを理由として不受理とする処分を受けたところから、被告に対し(1)主位的に、戸籍法13条等に基づき、戸籍への記載によって原告らが互いに相原告と婚姻関係にあるとの公証を受けることができる地位にあることの確認を求め、(2)予備的に、①憲法24条等に基づき、被告が作成する証明書(戸籍への記載以外の方法によるものと解される。)の交付によって原告らが互いに相原告と婚姻関係にあるとの公証を受けることができる地位にあることの確認を求めるとともに、②外国の方式に従って「夫婦が称する氏」を定めないまま婚姻した日本人夫婦について、婚姻関係を公証する規定を戸籍法に設けていない立法不作為は憲法24条に違反するなどと主張して、国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項の規定に基づき、慰謝料10万円の支払を求める事案である。

訴えのポイント:夫婦の氏は婚姻成立の"要件”ではない

訴状を確認したところ、原告は戸籍法の欠陥を的確にしている、と感じました。

よくある誤解なのですが、民法750条に定める夫婦の氏に関する規定は、婚姻成立の要件(条件)ではない、というところがポイントなのです。

<婚姻成立の要件(条件)>

①戸籍法の定める方式に従って届出ること(民法739条1項)

②婚姻意思が合致していること(お互いに合意していること)

③婚姻の障害事由がないこと(民法731条~738条)

①を婚姻の形式的要件、②③を実質的要件と教科書では解説しています。

そして、本件では、原告の想田さんと柏木さんはニューヨークで婚姻しています。この場合、①は想田さんと柏木さんカップルには適用されません。

準拠法という言葉があります。ある法律関係について解釈の基準となる国・地域の法を指す法律用語ですが、上記①について、法の適用に関する通則法(以下「通則法」という)3条及び24条によると、上記①は婚姻挙行地の法が適用になり、②③のみが本国法、つまり日本の民法の適用がある、と定めているからです。

想田さんと柏木さんについては、②③は問題はなく、①もニューヨーク州の法律に従い結婚許可証を得たうえで、記録官の下で婚姻を挙行したため、①も満たしています。

従って、想田さんと柏木さんの婚姻は成立しています。

ところが、千代田区は民法750条と戸籍法74条などを盾に婚姻届を受理しなかったため、裁判となりました。

<主張のポイント>

①戸籍に代わって婚姻の成立を公証する確認判決を求める

②外国で結婚した日本人カップルが別姓の場合、婚姻関係を戸籍によって公証することができないのは、国会が立法を怠った(立法不作為)ためであり、有効な婚姻をした日本人夫婦のすべてが婚姻関係の公証を受けられないのは憲法24条に違反する。

この訴訟について、選択的夫婦別姓第2次訴訟の弁護団長・榊原富士子弁護士は、「民法750条がグローバル化した現代に適合しないことを典型的に示す裁判」とその意義を評価しています。

国側の驚くべき反論

しかし、被告・国側は驚くべき反論をしてきました。

両当事者が夫婦同氏を称することに向けた意思を欠いている場合には婚姻意思はなく、夫婦同氏(民法750条)は婚姻の実質的成立要件であり、原告らの婚姻は日本においては成立していないと主張したのです。

たぶん、私の知るかぎり、日本国内のまっとうな民法の教科書で、民法750条を婚姻の(実質的)成立要件である、と解説している学者はいないと思います。

wikipediaにこの主張を載せたら「要出典」とか注記がついたり、ページ上部に「独自研究が含まれます」とでも書かれたのではないでしょうか。

そのレベルの珍説です。

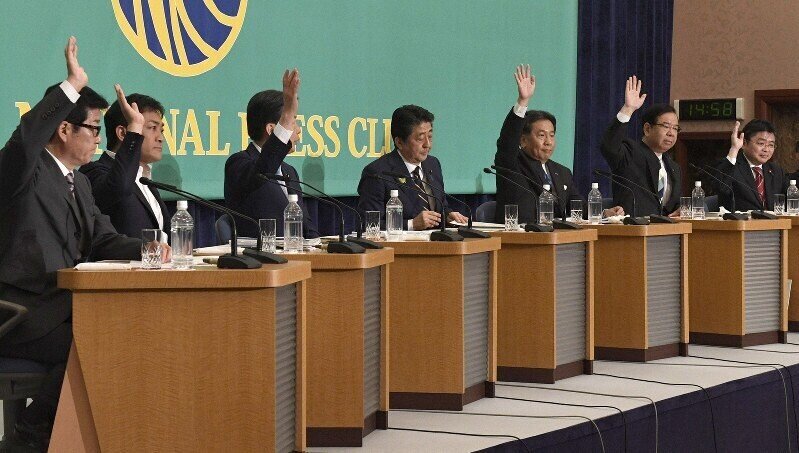

提訴当時は安倍政権下。党首討論での安倍晋三首相(当時)のこの姿勢が話題になりましたよね。

(毎日新聞電子版2019年7月3日より

URL: https://mainichi.jp/articles/20190703/k00/00m/010/201000c )

どんなこじつけであろうと、選択的夫婦別姓訴訟をツブす、という強固な意思を感じます。

選択的夫婦別姓訴訟第2次訴訟の弁護団長・榊原富士子弁護士も、「従来の国際私法の学説及び戸籍実務に反するものである」と指摘しています。

裁判所の判断①:「国際私法の見地からきわめてまっとう」とは?

今回の判決の報告レポートを作成するにあたって、気になっていたツイートがありました。

別姓訴訟を支える会( @bessei2018 )さんのこの発言。

弁護団内の国際私法を得意とする弁護士から見ると、今回のこの判決(の内婚姻が有効の部分)は「きわめてまっとう」。ただし、婚姻は実質認められていても、日本国内の実生活では戸籍で表示できていないと夫婦だと証明することは大変なことだと思う、とのことです。

— 別姓訴訟を支える会 (@bessei2018) April 21, 2021

判決の該当箇所は次のくだりであり、まっとうといえばまっとうです。

婚姻の成立及び方式に関し、通則法24条1項は、「婚姻の成立は、各当事者につき、その本国法による」と定め、同条2項は、「婚姻の方式は、婚姻挙行地の法による」と定めている。

そして、原告らは、社会通念上夫婦であると認められる関係の設定を欲する意思を有して(甲17、18、弁論の全趣旨)、前記前提事実のとおり、ニューヨーク州に」おいて、ニューヨーク州法所定の婚姻の方式に従い、婚姻を挙行したものと認められるのであって、婚姻の成立に関し、原告らの本国法である民法上の実質的成立要件(民法731条から737条まで)にも欠けるところは認められないから、民法750条の定める婚姻の効力が発生する前であっても、原告らの婚姻自体は、有効に成立しているものと認められる。

つまり、条文そのまま素直に適用として有効だと判断しているので、「まっとう」とおっしゃっていると思います。

日本人同士の夫婦が別姓となる余地を許容

続いて国側の反論に対する裁判所の判断を示す箇所で、興味深いくだりが出てきます。

長文ですが、頑張って読んでみてください。

この点に関し、被告は、原告らが「夫婦が称する氏」を定めていないため、我が国において婚姻が成立していない旨主張する。しかしながら、通則法24条2項は、婚姻の方式は、婚姻挙行地の法によると定めているのであって、また、戸籍法41条は、外国に在る日本人が、その国の法式に従って、婚姻を含む届出事件に関する証書を作らせたときは、3か月いないにその国に駐在する日本の大使その他所定の期間にその証書の謄本を提出し、又は発送しなければならない旨定めて、報告的届出について規定しているのであるから、婚姻挙行地である外国の方式に従って、「夫婦が称する氏」を定めることなく婚姻が挙行されることは、当然に想定されているということができる。そして、そのような場合に、通則法24条2項が定められている以上、本国法の定める実質的要件を満たす限り、婚姻自体は成立しているものと解するほかないから、被告の上記主張は採用することができない。

すなわち、民法750条は、婚姻の効力を定めた規定であるところ(別姓訴訟大法廷判決参照)、我が国においては、婚姻の際に「夫婦が称する氏」を定めて届け出ることが法律上要求されているのに対し(民法739条1項、戸籍法74条1号)、外国に在る日本人がその国の法式に従って婚姻をする場合においては、婚姻の際に「夫婦が称する氏」を定めることが必ずしも法律上要求されていないから、婚姻の挙行時に「夫婦が称する氏」が定められていない場合もあり得るのであって、そのような場合には、「夫婦が称する氏」が定められて婚姻による夫婦同氏の効力が発生する(通則法25条、民法750条)までの間に、少なくとも一定の時間的間隔が生ずることは避け難いといえる。このように通則法24条2項は、外国に在る日本人が「夫婦が称する氏」を定めることなく婚姻することを許容しているものと解さざるを得ないのであり、そのような場合であっても、その婚姻はわが国において有効に成立しているというほかない(なお、戸籍実務上、戸籍法41条に基づく報告的届出の際には、「夫婦が称する氏」を届け出なければならないが、この「夫婦が称する氏」については、婚姻の際に合意がされたことを証明する必要はないとの取扱いがされており(昭和42年3月27日民事甲第365号。甲15)、婚姻の挙行時に「夫婦が称する氏」を定めていない場合であっても、戸籍には婚姻の挙行時に婚姻が成立した旨の記載がされることになる。)。

※太字部分はforesight1974

一番正確だとされているNHKの記事でもさらっと書かれているだけですが、法律は別姓夫婦の存在を「許容」していると指摘したのは、意外に重要な判断ではないか、と考えています。

「確認の利益がない」という判断の矛盾

ところが、裁判所は、千代田区長の不受理処分は、戸籍法122条に基づき、家庭裁判所に不服の申立てをすることとなり、家庭裁判所は家事事件手続法230条2項に基づき、相当の処分を命じなければならないとされているので、この手続がより有効で適切な以上、確認の利益を欠いており、不適法だと判断しました。

確認の利益とは、法律関係の確認を求める訴えの対象が無限定に拡大することを防止するため、原告・被告間で確認訴訟の対象たる権利又は法律関係の存否について判決することが有効適切な場合に限って確認訴訟を認めるというものです。

つまり、東京地方裁判所は婚姻届による戸籍編製の不受理処分は、戸籍法と家事事件手続法に不服申立ての方法があるから、手続違いだよ、といっているのですが、肝心の家庭裁判所には当たり前のことながら立法機能はありません。だったら何ができるのか?という点について、裁判所の説明は不十分に感じます。

また、続いて、裁判所は「原告らは、被告による公証を受けられないことにより、各種手続等の際に婚姻関係の証明が煩雑なことや、課税等の場面で不利益を受ける危険や不安があることなどを主張するが、いずれも事実上の不便や将来の抽象的な危険等をいうにとどまるもの」と指摘しているのは問題だと思います。

それはまさに戸籍法が日本人カップルが海外で婚姻したケースにおける法の欠缺(不備)から来る法的な不利益であって、上記で婚姻の有効性を認めながら、国内で婚姻した、他の日本人夫婦が法律婚で得られるメリットを享受できないならば、「事実上の不便」というのは矮小化であるし、矛盾ですらあります。

その矛盾について、裁判所はこう言ってのけるのです。

「夫婦が称する氏」を定めて届け出ろ

原告らは、民法750条に基づき「夫婦が称する氏」を定めなければならないものの、現段階では協議が調わない旨述べるところ(甲18、弁論の全趣旨)、同条の規定が憲法24条等に違反しないと解されること(別姓訴訟大法廷判決参照)を踏まえると、このような事情は、原告らの内部的事情にとどまるものといわざるを得ないのであり、「夫婦が称する氏」を定めて戸籍の編製等を求めるにつき何ら客観的な障害は見当たらないのであって、前記1において説示したとおり、原告らの婚姻は有効に成立している以上、原告らは、「夫婦が称する氏」を定めて届け出さえすれば、戸籍の編製等(戸籍法16条1項)を経て、戸籍の謄本等の交付を請求することができるようになる(戸籍法10条1項)のであるから、原告らの主張する危険や不安を除去するために、「被告が作成する証明書の交付によって婚姻関係にあるとの公証がうけることができる地位にあること」を確認することが、有効かつ適切な手段であるということはできない。

そして、国家賠償請求については判断する中で、こうもいってのけます。

外国の方式に従って「夫婦が称する氏」を定めないまま婚姻した日本人夫婦が民法750条により婚姻の効力といて定めなければならないこととされている「夫婦が称する氏」を定めるまでの暫定的な状態の婚姻関係について、戸籍法がこれを公証するための規定を設けていないとしても、上記の婚姻関係に対する合理的な理由のない制約であるということはできない。

結局、原告の想田さん・柏木さん夫妻が「有効と認められた」と喜んだ婚姻の有効性は「暫定的な婚姻関係」だというのです。

まとめてみると思いっきりおかしい

<裁判所の判断>

①想田さん・柏木さん夫妻の結婚は通則法によって有効に成立している

②通則法は、有効に婚姻した日本人夫婦が別姓の状態であることを許容している

↓

③①②を確認する利益はない(家事事件手続法あるし、原告の言っていることは抽象的で事実上の不利益しかないから)

↓

④公証されたきゃ夫婦の氏を定めて届け出ろ(②と矛盾)

⑤原告の婚姻は暫定的です(①と矛盾)

<foresight1974の感想>

柏木さん・想田さん夫妻は「実質勝訴」というようにも考えているようですが、それは「暫定的なものです」と言われたら目が点になるでしょう。

すぐに思いつきますが、例えば、日本人カップルが海外で結婚し、子を産み、そのまま亡くなるまで添い遂げた場合、ずっと暫定的だったというのが法律上の考え方になるのでしょうか?

相続の際の取引の安全を明白に害することになります。

また、通則法で認めた有効な婚姻が、本国法の手続きを取る場合にだけ有効性が暫定的だと取り扱われることは、一貫性のない考え方のように思えます。

また、一方で被告側が主張した、民法750条の実質的要件性を否定しながら、原告の有効な婚姻を暫定的な婚姻関係とすることは、民法・戸籍法の定めによる同姓を強制する規定が、結局のところは実質的要件と取り扱っていることと変わりはなく、判決文に整合性がありません。

原告の想田さん・柏木さん夫妻の人生がかかったことであるので、他人が軽々なことを申し上げることははばかられるのですが、控訴が妥当だと意見を付記しておきます。

(了)

<参照情報等>

①別姓訴訟を支える会: https://bessei.net/

訴訟資料を拝見しました。ご提供ありがとうございます。

②榊原富士子「夫婦別姓訴訟と憲法」憲法研究第4号P.187~(信山社)

③中西康=北澤安紀=横溝大=林 貴美「国際私法 第2版 (LEGAL QUEST)」P.292~(有斐閣)

④海外婚 婚姻成立認めるも別姓の戸籍記載認めず 地裁(NHK)

https://www.nhk.or.jp/politics/articles/statement/58802.html

【記事一覧】

【分野】経済・金融、憲法、労働、家族、歴史認識、法哲学など。著名な判例、標準的な学説等に基づき、信頼性の高い記事を執筆します。