【ブックレビュー】「それでも、日本人は「戦争」を選んだ」ー”それでも”を”これだから”と言えない知的限界

政府から独立した立場で政策提言をする「科学者の国会」とも呼ばれる「日本学術会議」の新会員の任期が、1日始まった。しかし、菅義偉首相は学術会議が推薦した候補者105人のうち、6人を任命から外した。その一人の加藤陽子・東京大教授が、毎日新聞にコメントを寄せた。

(毎日新聞電子版2020年10月1日)

東証のシステムトラブルのニュースを追いかけて、こんなことが起きているとは知らなかったのですが、外された6人の学者の中に、加藤陽子東京大学教授がいると聞いて、びっくり仰天しました。

今の政権が左派的な立場にある学者に対し、陰に陽にその研究活動を妨害していることは、つとに知られていましたが、その「標的」に加藤教授を定める理由が全く分かりません。

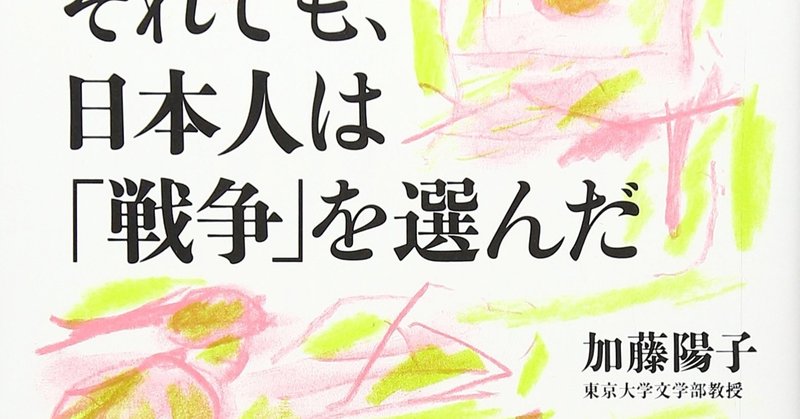

たとえば、下記の著書。

戦争の「正当化の論理」を一緒に考える

今から13年前。2007年の年の瀬が迫る時期のお話です。

場所は神奈川県鎌倉市にある進学校・栄光学園。

朝日出版社の企画で、10数人の中高生を相手に行われた、近代日本の「戦争」をめぐる特別講義です。

この意図を、加藤教授は次のように述べています。

序章では、対象を見る際に歴史家はどのように頭を働かせるものなのか、さらに世界的に著名な歴史家たちが「出来事」とは別に立てた「問い」の凄さを味わいながら、歴史がどれだけ面白く見えてくるものなのかをお話ししました。1章で日清戦争、2章で日露戦争、3章で第一次世界大戦、4章で満州事変と日中戦争、5章で太平洋戦争を扱っています。歴史好きであればどの章から読んでも面白いはずです。

(略)

以前『戦争の日本近現代史』(講談社現代新書)という本を書いたとき、日清戦争から太平洋戦争まで十年ごとに大きな戦争をやってきたような国家である日本にとって、戦争を国民に説得するための正当化の論理にはいかなるものがあったのか、それをひとまず正確に取り出してみようとの目論みがありました。もし自分がその当時生きていたら、そのような説得の論理に騙されただろうか、どうも騙されてしまいそうだ、との疑念があったからです。

(「はじめに」より)

その正当化の論理を、加藤教授は各時代の政策決定者たちの思考に根拠を求めていきます。

一級の資料を駆使した講義の面白さというだけではなく、投げかけられた問いに一生懸命頭を絞る、中高生たちとのやり取りも、臨場感があってのめり込めます。

その姿勢は、あくまでも一歩引いている。

圧倒的な知識量から、加藤教授が自ら「正しい解」を明示できる立場にありますが、それをしない。

教育者として、「手がかり」を示すだけにとどまります。

(ただ、最終章はさすがに加藤教授の「想い」がほとばしっていますが)

教育者としての矜持がみえます。

帯書きに鶴見俊輔「目がさめるほどおもしろかった。」、橋本治「評論を開かれたものにする」という評価はまことに的確といえます。

その一方で限界もみえる。

後景に退いた「歴史認識」

まず挙げられる点が、いわゆる歴史認識問題を素通りした、という点です。

講義の性格上、加藤教授が結論を上の立場から示すことになりかねず、企画の趣旨にも合致はしていませんし、政策決定者の思考を通じて、戦争を正当化する「説得の論理」を明らかにするという本書の任務でもありません。

※厳密には1か所だけ、歴史認識に踏み込んだ箇所があります。

が、「侵略・被侵略では見えてこない」面を強調した結果、そこに踏み込めなくなっている。

その弊害は本書の構成にも現れており、読みようによっては、「結局、”愚かな戦争”だったのは対米戦争だけではないのか?」という、素朴に持つであろう疑問を解消できていない。

実際には、日清戦争から始まる、侵略戦争のすべてを倫理的に否定するべきですが。。。

現在の日本の立ち位置を考えるならば、歴史認識問題を素通りして、「面白いか面白くないか」だけの議論に矮小化することは、教育上は不適切でしょう。

加藤教授がことさらに回避したとは断定できませんが、歴史認識問題とどうかかわってくるのか、という点はしっかり生徒たちに話すべきだったと思います。

シベリア出兵はなかったことにしていいのか?

もう1つの疑問。

国際法上の「戦争」だけにくくってしまった結果、台湾出兵、シベリア出兵、山東出兵といった軍事行動が捨象されてしまったことです。

いずれも日本の帝国主義的拡大路線では画期となる軍事行動ですし、特にシベリア出兵は、その後の日本社会に大きな影を落としていくことになります。

中高生向けに焦点を絞った結果、日本の「帝国主義的野心(国家戦略)」の側面は、矮小化されてしまったのではないか、という疑問は拭えません。

本当に”それでも”だったのか?

そして、本書の最大のポイント。

「それでも」という語感からは、読者的には、「知っていてなお」「止むにやまれず」といったニュアンスの歴史叙述を期待するところでしょうが、少なくとも満州事変以降の日本の軍事行動に「それでも」を提示する箇所は全くありません。

題名に偽りあり。

特に太平洋戦争の開戦に至る過程の講義で、様々な立場の政策決定者の、様々な思惑を非常に詳しく紹介してはいます。

しかし、これが「意思決定のシステム」として健全だったのかどうかに踏み込んでいない。

ガバナンスの視点のない議論は危うい。

また、杜撰な意思決定システムで非合理な決定によって仕掛けられた戦争が、夥しい犠牲者と、無残な軍事的敗北を喫したことを考えるならば、「決定事項の重大性」と「熟議」のバランスについて、中高生になぜ問いかけなかったのか、大きな疑問が残ります。

あくまでの入門書として

出版当時、本書は大変評判を呼び、続刊「戦争まで」が出るなど、「近現代史をどう中高生に教えるか」という面に一定のひな型を提供した意義は大きいと思います。

が、あくまで上記の不足点を踏まえたうえで読まれるべきでしょう。大学生レベルならここで思考が止まってはいけない。

高校生までに卒業しておくべき本です。

加藤教授が日本学術会議会員に任命されなかったのは、どうも特定秘密保護法を批判した、ということらしいですが、自民党政権時代に成立した、公文書管理法に多大な貢献をした加藤教授を、その程度の事で意趣返しに狂奔する菅義偉という男の肝の小ささよ。

この国の衰退を象徴する事件です。

(了)

【お知らせ】

2021年4月から、新しいニュースレターを発行します。

今までと変わらない、正確で信頼性の高い法律情報をタイムリーにお届けいたします。

【分野】経済・金融、憲法、労働、家族、歴史認識、法哲学など。著名な判例、標準的な学説等に基づき、信頼性の高い記事を執筆します。