記者クラブ制度に思うこと 北海道警裏金問題を思い出して

インターネット上で配信されているニュースのコメント欄で「マスゴミ」という、少なくとも報道機関にとって不名誉なカタカナ四文字を見かけない日は少ない。マス・メディアは偏向していて、権力者にとって都合の(よい・わるい)ニュースばかりを伝える。そんな理由からこの四文字をよく見かける。しかしながら、なぜ「マスゴミ」って思うの?と問うと、意外とその理由をすぐに答えられる人は少ないか、あるいは「変な取材をしてる」。「人を傷つけてる」というステレオタイプなイメージに基づいた答えが帰ってくる。 私自身も、少なからず報道関係者の方がご覧になられている中で大変申し訳無いが、マスコミは「ゴミ」だと思っている。ただ苦し紛れに釈明させてもらうと、私が報道機関をゴミ呼ばわりするのは、先に上げたステレオタイプなものではなく、その報道の情報元という部分がゴミと化しているから、マスゴミと呼ばせてもらっている。例えば有名人の逮捕報道。政治に関わる報道などは、残念なことにその大元を辿っていくと、権力に一番近いところから発せられたものばかりだ。

◇

わかり良いように。例えば警視庁管内で起きた事件の情報源をたどれば、それは当然警視庁本部庁舎から発表されたものが殆どになる。その情報の大方は、警視庁の広報担当がマスコミ各社の詰めている「記者クラブ」を通じ、そこからデスクに届いて記事にされるという具合。そこに自社で拾った情報を後付して報じるか、定型文のベタ記事に終わらせるかは各社に委ねられているが、報道各社の情報は広報→記者クラブ→報道部門と降りてくる。その構造にこそ、問題があると考えている。別にその各社が拾った情報を元に取材をして、そこで民間人の家の玄関を蹴っ飛ばすとかすれば当然ゴミ呼ばわりされるだろうが、どこの社も、そうした公式発表を紙面に載せているばかりに過ぎない。広報が発表した情報をありのままに載せるだけなら、全国紙各社を見ても多少情報の多い少ないはあっても、ほとんど内容は同じものになる。結局、今の新聞各社も、テレビ各社もありのままを伝えることにこだわりすぎて、公式発表をそのまま新聞に載せる始末になっている。民間人が起こしてしまったケチな犯罪、誰かを轢いて逃げてしまった。酒に酔って人を殴ってしまった。放置されていた自転車をかっぱらってしまった。そうしたケチな犯罪が紙面に載るのは珍しくない光景だが、この記者クラブ制度にはさらに大きな問題がある。その情報元が不祥事を起こしてしまった時に、自分たちで取材ができないというもの。

◇

警察だけに限って話をすると、例えば現職の刑事が上尾市内で強盗致傷事件を起こして逮捕されたとか、千葉県警の警官が独居老人の家にあったクレジットカードをかっぱらって豪遊したとか、鹿児島県警の留置管理課の警官が小学生の女児と性交したとか、そうした不祥事が起きた時に、報道の側が刀を振り上げて情報元を批判できるのだろうか。という問題になる。記者クラブ制のある昨今では、それを超えて情報元を批判することは容易いことではない。なぜなら、情報元を悪いように書けば、事実上の出入り禁止などの報復を喰らうハメになる。新聞もテレビも、情報元の悪口を言えないようになっている。暗黙の掟だろうが、少なからず各社ともに存在している。

◇

ここ三十年来で、その掟を破った報道をした結果どのような報復を受けたのかを思い出す。北海道新聞の例が一番分かりいいだろう。二〇〇三年に北海道警旭川中央署で、捜査協力報奨金をでっち上げて組織的に裏金を作っていることを、テレビ朝日の番組が取り上げた。それに追随する形で北海道新聞(以下道新)は北海道警の不正を暴く報道を重ねていく。次から次へと浮かび上がる道警の不正な金作り。死人の名前を借りて作った金。そもそも存在しない事件をでっち上げて会計監査院を欺くなど、組織的としかいえない裏金作りの実態を、北海道のブロック紙は暴いていく。当然、道警はすぐに態度を硬化させた。普段警察回りをしていた記者に署長が「お前の社は気が狂ったのか」。「(しんぶん)赤旗や週刊紙と変わらないな」。果ては「お前(道新)がいるなら会見で情報は話さない」と露骨な圧力をかける。新聞の社会面に載せる記事を渡さないという形で、道警は道新に報復をした。

◇

北海道という地方のブロック紙が孤軍奮闘しているにも関わらず、記者クラブに加盟している各社の態度は冷ややかなものだった。道新に情報を渡さない変わりに、それまで情報を与えなかった読売、朝日、毎日などの全国紙を優先して会見で情報を与える。道新の記者に「早く出ろよ」と言い放つなど、とてもジャーナリズムとはかけ離れたことをやってのけた。警察の闇を暴こうとする道新を見て見ぬふりすることで、情報を得ようとしたのが〇〇年代前半の全国紙各社だった。道新はそれでも戦い抜き、最終的には道警の組織的な裏金作りを認めさせ、本部長を謝罪させた。しかし、その後道新は支局の金の使い込みなどの不祥事を握られ、道警となんとかよりを戻そうとする記者の存在などにより、数年前の記事の一部の「誤報」をやり玉に上げられ、読者ではなく「警察」に、紙面上で謝罪することとなる。その一連の流れを、全国紙各社は冷ややかな目で、ただ傍観するだけだった。

◇

権力者を追及すれば干される―。こんなことが実際にまかり通ってしまった。この事件を境に、報道は過度に権力批判をすることを控えるようになっていった。警視庁立川署で現職の警官がストーカーした相手を殺して自分自身も自殺した時も、逗子のストーカー殺人で神奈川県警の手落ちが明らかになった時も、滋賀で一兵卒の巡査が上司を撃ち殺した時も、公式発表だけを元に報じる報道機関ばかりで、その背景にある組織の問題にまで切り込む新聞社も局も皆無だった。最近の例でいえば、愛知県警岡崎署で、統合失調症の被疑者を約百四十四時間にわたり手錠や警棒で拘束し、便器に顔を突っ込ませて水を流し、蹴っ飛ばし、裸のまま放置して殺した不祥事も、全国版の新聞で大きくは扱われなかった。この例だけ上げるなら、殺人警察署として大きく糾弾され、非難されるべきであろう。しかしそれはできない。大手を振って情報元を批判しようものなら、どんな仕打ちが待っているかわかりゃしない。

◇

殺人警官事件―。一九七八年一月に起きた警視庁北沢署経堂駅前派出所の巡査(当時)松山純弘が起こした女子大生殺人事件のころは、すべての新聞社が松山を「殺人警官」として書き立てた。警視庁に対する市民の不信の声の中には「もう生きていけない」。「警察に対して怒りがこみ上げる」。「最初から信じていない」といったものがあった。記者も、抗議電話に追われる北沢署、警視庁の様子を伝えていた。今、第二の松山事件が起きた時、大手を振って警察を糾弾できる報道各社はあるのだろうか。

◇

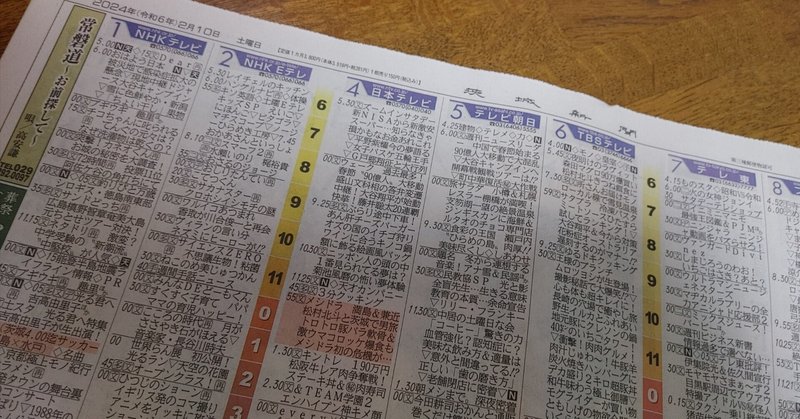

ベタ記事を見かけない日はない。本県でも、「土浦署は十日、業務上過失致死、道交法違反(ひき逃げ)の疑いで同市真鍋新町、会社員**容疑者(*)を逮捕した。調べによると…」という記事をよく目にする。しかしながら、それは別に新聞社が自分で情報を取りに行ったとかではなく、公式の発表を元にした内容でしかない。だから極端に言えば、茨城新聞を読んでも、読売新聞の茨城版をとっても、サンケイ新聞を取っても地域面には同じような記事が横並びで載る。公式発表を元にしているのだから当然だろう。やや話がとっ散らかってしまったが、道新の例を挙げるなら、公式発表以上のことは新聞もテレビも報じることが出来ない。それがよもや情報元自体の不祥事だったらなおのこと報じることが出来ない。もしその掟を破ろうものなら、苛烈な報復が待ち受けている。それを変えようと努力する新聞社、テレビ局のことを、私は寡聞にして知らない。

◇

私はいつも報道機関のことを「マスゴミ」と呼び続ける。ただ言い訳のように断るのなら、ステレオタイプな理由じゃない。ゴミのような行為しか今の報道機関がしていないから。だから私はすべての報道機関をゴミと呼び続ける。報道はもう、権力に立ち向かうことができないのだから。本題の記者クラブ制度に思うことは少しだけある。せめて、せめて報道に対して情報元が刃を向けてきた時、そこに所属するすべての報道機関が糾弾の声を上げるようなクラブだったらと。それならまだ、私は報道機関をゴミ呼ばわりはしなかっただろう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?