「世界の中心へ」(2019年8月)

●8月1日/1st Aug

ひょんなことから本日は京都大学の基礎物理学研究所に訪れる。

コトは先月、大学の広報から突然連絡があったことまで遡る...。京都大学の基礎物理学研究所が主催する研究ユニット「未来創生学」の国際シンポジウム最終日にパネラーとして登壇の依頼が来ていると連絡に驚く。

基礎物理学...?

覚えが無いが、コンタクトしてみると生命現象の大統一理論を研究している研究者だった。

やりとりしていると、どうやら僕の「まなざしのデザイン」を読んだようで、是非登壇してディスカッションに加わってほしいと。

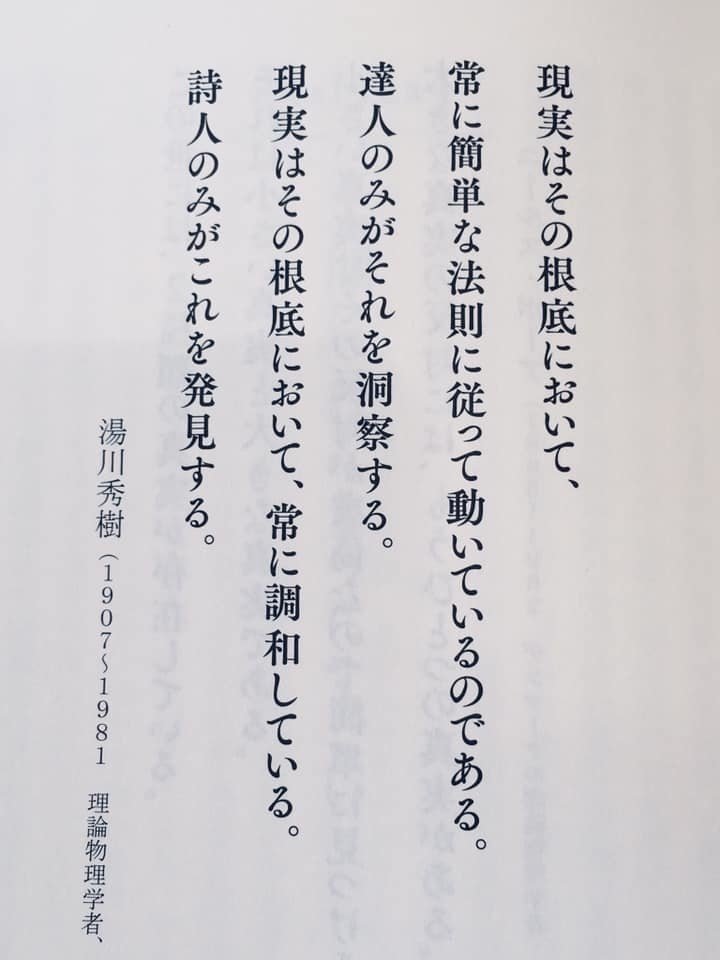

確かに僕の理論の根底には上座部仏教が守ってきた釈尊の理論があるので、理論物理学とは非常に相性が良いし、本の最後にも量子力学の話もチラッと書いて次の話も匂わせた。しかし、今の日本の物理学アカデミズムの中ではおそらく相手にするような人は居ないと思っていたのだが、まさか専門家が見ているとは...。

これはヤバイなと思っていたが、先方が送ってくれた論文の内容を見て、僕に声がかかった意味を瞬時に理解した。僕と全く同じことを違う表現で書かれていたからだ。

なるほど。マジで湯川秀樹のような事を考えてるのね。だとしたら話は別だ。素人相手にした普段は言えないヤバイことも含めてガチで話しようかと想い、早速会いに行ったら、先方は工学研究科教授、人文哲学の教授、京都市芸のビジュアルデザインの教授、ジャーナリストなどをズラリと並べて迎えてくれた。

こちらからも話をして、先方の話を聴いているうちにだんだん事情を理解し始める。どうやら僕が京都大学の身心変容技法研究に寄稿した「生命表象学試論」を読んで「コレは!」と思い、「まなざしのデザイン」に辿り着いたらしい。

まなざしのデザインは一般書なので、普通の人でも理解できるようなラインで、尖ったところを抑えて、また色々とボカして、一見サラッと読めるように表現した。でも隠していても鋭い人には裏の意図はバレるものだ。素粒子論の枠組みでも考えていることが僕とほぼ同じ方向で、非常に納得。

今、政府で従来の科学研究の枠で捉えきれないような”ぶっ飛んだ”大型研究プロジェクトの助成が検討されていて、それに京大も取り組みたいと考えているようだ。

今の研究メンバーは高齢化しているので、世代交代も含め若手の研究者へ参画してほしいので是非と言うことで、声がかかった。

青天の霹靂だったが、僕なりに考える宇宙の構造から素粒子まで含めた生命現象とはいかなるもので、それをいかにしてデザインし得るのかという話を喋りまくると、非常に面白がってくれた。

僕がデザインサイエンスとして構築したいと考えてきたようなことを、湯川秀樹、西田幾多郎の思想を受け継ぐ京大をベースに実験出来るのであれば、望むところ。まずは10月の京大の国際シンポジウムに登壇した際に投げかけてみたいところ。

●8月3日/3rd Aug

経済学研究科の社会人大学院で教えている「地域デザイン論」の最終回。

前半はCONSUMER として20世紀のアメリカの消費社会を中心にした話。

そもそも「消費」というのは一体何なのかという本質的な話からスタート。

人間の欲望は無限大なのに対して、不足する生産物をどのように分配するのかを経済学は基本にしてきた。それを市場に任せるのか、それとも計画的配分するのかの違いだけで、基本は生産物が不足しているという認識は共通している。

しかしバタイユなどは、そもそも生産物は過剰にあり、それを蕩尽するのが消費の本質だとして、経済の構造をひっくり返す議論を展開した。

ヴェブレンの衒示的消費やモースのポトラッチなどを紹介して、消費の見方を様々な方向から確認する。

その消費も含めた欲望の本質とは何かについても、お馴染みのマズローやジンメルなどの概念を再度確認。我々の欲求のほとんどは生理的なものではなく、心理的なものだ。その欲望の条件として「距離」があることを確認する。

そんな消費社会が中心となるアメリカで、モダンデザインはインダストリアルデザインに姿を変えて、購買意欲を促すためのマーケティングに取り込まれていく。

デザインが使った戦略は3つあり、時間と空間とイコンをうまく操作したというメイケルの分析を紹介。

次々と新しいモノを生み出し、前のモデルを古くする時間の戦略。都市のライフスタイルを地方や未開の地と対比させて特権的な場所に居るという空間の戦略。テクノロジーへの反発を飼いならすためにフェティッシュな小物やオブジェにしてモダンをイコンにする戦略。

そうやって消費へと導くマーケティングにデザインが誘導される。その代表例がGMとフォードの戦いに象徴されていることを紹介する。

その上で80年代の消費記号論とラッシュのナルシシズムの時代を引用して、我々が感じる価値の本質にはナルシシズムやアイデンティティの問題が横たわっていることを見ていく。ブランドの価値は付与された記号や情報であるというボードリヤールの話を経て、今の地域ブランディングはナルシシズムの延長になっている可能性を指摘しておいた。

後半はGENERATION として自律的に生成される都市や風景の話から、アイデンティティを乗り越えるための認識の話。

無機質な近代都市計画を乗り越えるために、ポストモダン側からの批判を紹介する。どこにでも同じモノを当てはめるモダンに対して、どこにでも何でも当てはめるポストモダンは、両方とも地域固有の文脈や必然性を破壊した。

それに対してジェイコブスなどの批判から生きられた都市空間とは何かをあぶり出す。文化人類学や民俗学の援用によって、自律した都市の生成原理を「計測する」という方向へと都市計画や建築が転換していく過程を紹介。

カオスが持つリアリティへまなざしが向けられ、およそこれまでは評価されなかったようなスラムやホームレスの家のようなものが、生活景として評価の対象に加わることを考える。

さらにコミュニティや共同性が生み出す生活景に向けてどういう議論がなされているかを紹介。そしてそれらを乗り越えるためには、主格二元論的な自他の対立を乗り越える必要があり、パタンランゲージやアフォーダンスの概念などを紹介する。

最終的には主体と客体という二項対立を乗り越えて、環境と我々を不可分なものとして包括的にアプローチすることが今後は不可欠だと締めくくった。

長い長い歴史の話をしてきたが、長尺で物事を考えねば、今後の激動の時代は乗り越えられない。

「歴史は繰り返さないが、韻を踏む」とはマークトゥエインの言葉だが、同じようなことを人間は繰り返ししてきた。

そのパターン気づいて、「自らが自らをまなざす」ことが必要だと理解してもらえれば幸い。

●8月5日/5th Aug

この八月からの一年ぐらいが日本と世界にとっての大きな転機なのだと真から理解した。多くの人がイメージ出来ないほど大きな変化が来るだろう。

我々の目に触れないところで、様々なことに奔走されておられる、心ある優秀な方々の努力にありがたく感謝するとともに、自分も少しでも何かの役に立てるように動ければとの想い。

来るべき変化の時に出来るだけ多くの方々が痛みなく移行出来ることを心よりお祈りし、これまで積みし自らのわずかな功徳を全ての生命に回向したいと思う。生きとし生けるものが幸せでありますように。

●8月6日/6th Aug

今、信用力の低い企業向けのレバレッジド・ローンが米国だけでも約1.2兆ドルになっている。

これは、サブプライムによる金融危機があった2008年の約0.6兆ドルの2倍に膨らんでいることを意味する。

不穏な動きは経済だけでない。政治、外交にも非常に不穏な動きがあちこちで見られて、いよいよ感が半端ない。

つまり水面下で動いていた世界のレジームの変化がいよいよ表面化しつつあると見える。

そんな時に小さな算盤を弾いている場合ではないのだが、先の参院選の結果を見ても、随分マシにはなったとはいえ、まだどうにもこれまでの常識への”まなざしの固定化”が多くの人の中から取り払われない。

こんな所で呟くわけにもいかんので、直接話せる人には今がいかにヤバいかを伝えるが、それにしてもスピードが追いつかないかも知れない。来る時は一気に来る。

●8月7日/7th Aug

これからロンドンへ。

久しぶりの欧州だが、今回は10日ほどの旅。

イギリスとポーランドに訪れる。

「聖地のランドスケープデザイン:欧州編」の続きではあるが、今回はもう少し政治との関わりも見ていく旅になりそうだ。

特にブレグジット前で東京オリンピック前の今のタイミングでロンドンに行っておかねばならない。

日本では元号が変わるという大変化があり、イギリスは欧州を抜けるという変化。それは我々が考えている以上に大きな意味を持つことになる予感がある。

独裁政権に近いものが世界中で台頭していて、それに対してポピュリズムが対抗している政治状況に、世界中で寛容さが持てなくなっている状況を危惧する。そろそろ世界が陰陽反転するタイミングが来ていて、それを世界の端と端の島国から見極めたい。

ブレグジットにポーランド移民の問題も大きく関係しているが、今回のポーランドはそれだけでなくいくつか調査の狙いがある。

ヴィエリチカの礼拝堂、WROアートセンター、アウシュヴィッツなど短い旅程の中で詰め込んだ。

ティモシー・スナイダーの著書をトランクには滑り込ませたが、第二次世界大戦のこのブラッドランドで一体何が起こったのかも確かめてみたい。

今回からランドスケープジャーナリズムとして記録している映像レポートは直接YouTube にアップロードすることにする。ご関心ある方はそちらも是非。

001ロンドンへの旅のはじまり

Now I am going to London.

It have been long time to visit Europe since last time.

It is 10 days trip for fieldwork of “landscape design of sacred site in Europe”. However I want to pay attention to the political situation.

Because now is the time of great changing before Brexit after last Olympic.

And in Japan, it is also the changing time period to Reiwa.

I think this period will have huge meaning than we imagine.

I am worried about every people can’t have mercy in the situation that fascism fight against populism.

I imagine the critical moment of inside out will come soon, so I watch this situation carefully from both island of the world.

Refugees from Poland to England are related to Brexit, but I have a couple of aims in my fieldwork to Poland. I will visit salt chapel of vieritika, WRO art center and Auschwitz.

So I inserted the book by Timothy Snider in my trunk for thinking about “ blood land “ in Poland during WW2.

In this journey, I will try to upload my movie reports called landscape journalism to YouTube directly. If you have interest, please check it out.

●8月8日/8th Aug

002シンガポールでチキンライスを

006ホロコーストの真実

ヒースロー空港到着。機内で読んだティモシー・スナイダーの「ブラッドランド」などを少し振り返る。

ヒースロー空港到着。

空から見下ろすグレーターロンドンは、セオリー通りのニュータウン計画や、コモンズの緑地帯に教科書通りのランドスケーププランニングを確認する。ヒースロー空港ではサステイナブルツーリズムのキャンペーンもセンス良く配置。

今日は移動日なので、夕方にそのままポーランドのクラクフへ飛ぶ。それまでリチャード・ロジャース設計のターミナル5で少し仕事をする。

シンガポールからロンドンまでの間の12時間は、いくつか本を読む。

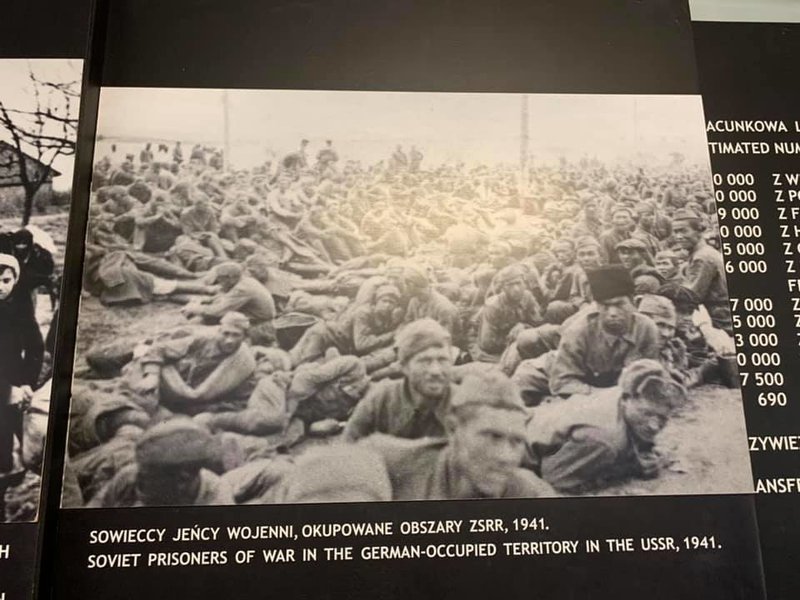

その一冊にティモシー・スナイダーの「ブラッドランド」を読み始める。第一次世界大戦から第二次世界大戦あたりの時代、ドイツとソ連に挟まれた東欧の国々で起こったホロコーストの詳細な歴史研究。

ナチスとソ連によって殺害された1400万人の犠牲者のほとんどは、ポーランド中央部からウクライナ、ベラルーシ、バルト諸国、ロシア西部に広がる「流血地帯」に集中している。

その犠牲者のほとんどがヒトラーとスターリンの双方が政権を握っていた1933年から1945年までのわずか12年間の期間に殺されている。

この1400万人には戦闘任務についていた兵士は一人も含まれておらず、ほとんどが殺害政策の犠牲者となった女性か子供か高齢者というから驚きである。

第二次世界大戦が始まったのは1939年9月1日にドイツがポーランド侵攻を果たした日だと公式には言われている。それからもうすぐ80年。

●8月9日/9th Aug

012朝のクラクフ

まだ動き出す前のクラクフの街。

街全体が世界遺産となっている。

It is Krakow downtown before waking up.

All town is registered world heritage.

ナチスによるユダヤ人の大量虐殺が行われたアウシュヴィッツ収容所に訪れる。

I visited “Auschwitz” which is the place Nazi perished numerous Jewish.

アウシュヴィッツの8倍の敷地を持つビルケナウの収容所。

窓のない列車の一車両に、ユダヤ人やロマなど90人ぐらいの人が詰められて3000kmの距離を連れて来られた。

バラックは全て囚人によって建てられて、最初の一年はトイレの設備もなかった。具合が悪いと言って敷地内の病院に行くと、それはガス室へ送られることを意味していたという。

022ダークツーリズムでいつも考えさせること

アウシュヴィッツに入る前の印象。

Impressions before entering Auschwitz.

028ダークツーリズムの意味

アウシュヴィッツを見た後の印象。

Impression after watching Auschwitz.

043ダークツーリズムの質の担保

アウシュヴィッツとビルケナウを終えて、改めてダークツーリズムについて。

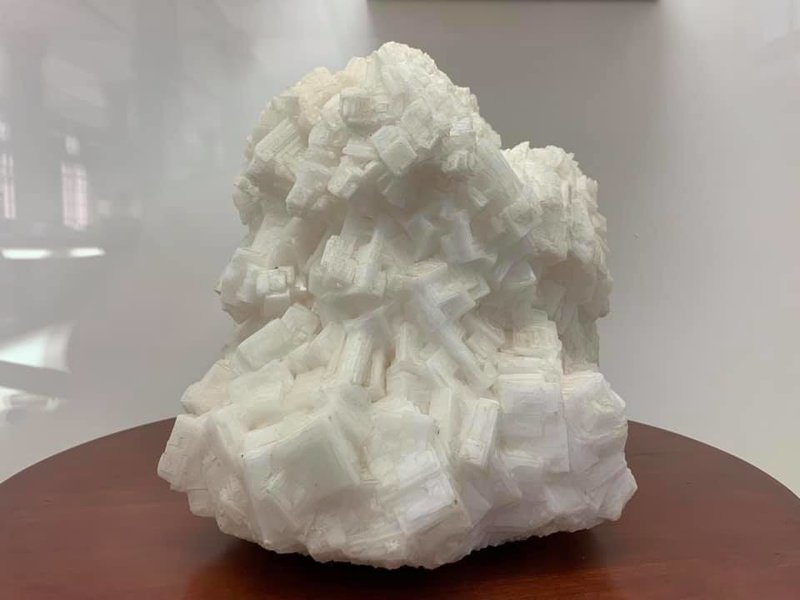

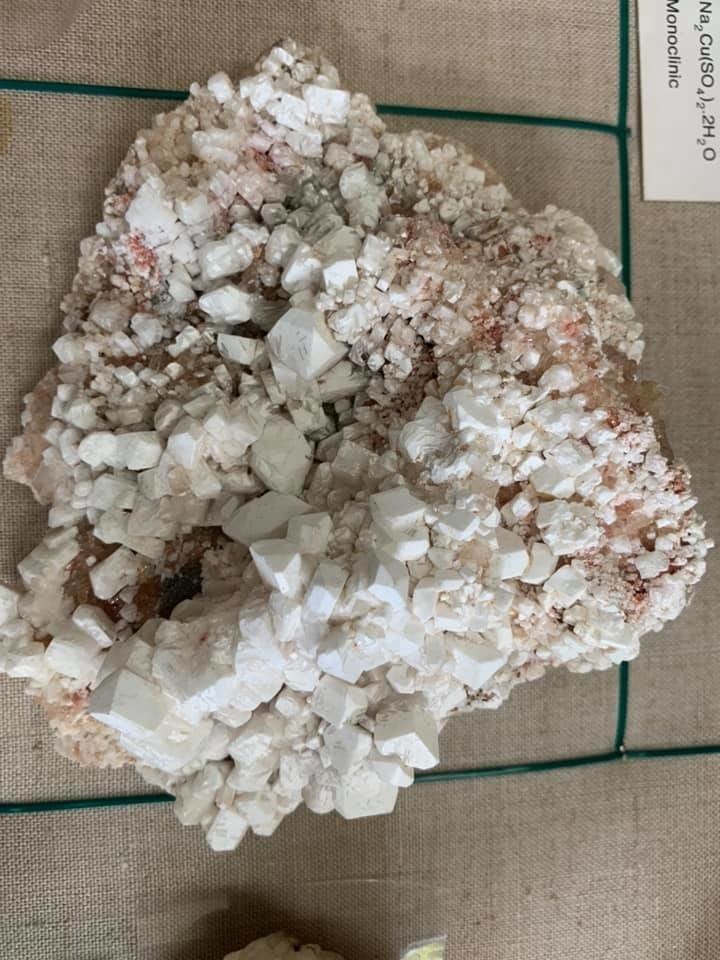

ヴィエリチカ岩塩坑。1996年まで稼働していた。地下三層1000フィートの深さまで掘り進められた岩塩の採掘跡には礼拝堂もある。

世界遺産登録されており、ツアーガイド付きでしか入れないが年間100万人が訪れる。

053ヴィエリチカ岩塩坑の塩の礼拝堂にて

ヴィエリチカ岩塩坑の地下1000フィートにある塩の礼拝堂。

●8月10日/10th Aug

クラクフからバスでヴロツワフへ移動。

とにかくとても美しい街だという印象。

人口は60万人そこそこで、清掃が綺麗に行き届いている。

ここで開催されているメディアアートの国際ビエンナーレが展示入れ替え期間中のため、郊外の世界遺産群へと向かう。

064ヴロツワフには街のあちこちに妖精の彫刻がある

ヴロツワフの街のあちこちに、小さな妖精たちがインストールされている。

ひとりのアーティストが始めた作品だが、材料も加工も地元の方々の協力を得てされているとのこと。

066ヴロツワフのパグをなでる

めっちゃかわいい。

木造平和教会。

シドフニィツァの木造平和教会とセットで世界遺産登録されている。

080シドフニィツァ木造平和教会が建てられた経緯

チェコとポーランドの国旗あたりにあるシロンスク地方の木造平和教会群の調査。

ヤヴォルの木造平和教会をあとにして、もう一つの登録建築であるシフィドニツァの木造平和教会を訪れる。

シロンスク地方には三つの木造平和教会群がかつてあり、世界遺産登録されているが、現存するのはヤヴォルとシフィドニツァの二つ。

様々な制約の中で木造教会とせざるを得なかったため、独特の建築形態になっている。

「聖地のランドスケープデザイン/イギリス・ポーランド編」

099ナチスの地下軍事施設の内部

ポーランドとチェコの国境の山中の地下に、大戦中ナチスが軍事施設を密かに作っていた。

6つの地下道が掘られ、延長30kmにも及ぶ軍事施設は中に鉄道が敷かれ、大勢の人間が暮らせるような施設が計画されていたという。

もちろんここを作ったのは囚人たちで、一日一杯のスープと三枚のパンで働かされて、何人もの人が亡くなったという。

なぜヒトラーがこの施設を作ったのかの目的は今でも不明なままだが、結局完成することはなく、そのまま山中に残った。

今回オスフカを訪れたのはこの軍事施設を見たかったからだが、同じ地下施設といえど完全に観光化されたヴィエリチカとは違って、かなり生々しく当時の雰囲気が残っている。

ナチスがチェコとポーランドの国境のオスフカに作った地下の軍事施設の訪問は、今回の調査の旅の前半のハイライトの1つとなる。

施設を結局ナチスは完成させることが出来なかったが、稼働していたら戦況に変化があったのだろうか。

前の大戦の開戦から80年を迎える年にアウシュヴィッツなどの強制収容所と戦争遺産を訪れながら、改めて今の世界状況が当時と同じフォーマットになりつつあることを危惧する。

今の戦争はほとんどがサイバー戦になりつつあるので、当時のような目に見える形での戦争ではなくなるだろうが、見えないからこそ危機的な状況には気付きにくい。

ヴロツワフへ戻る。

夕陽に包まれるヴロツワフの街はとても美しい。

●8月11日/11th Aug

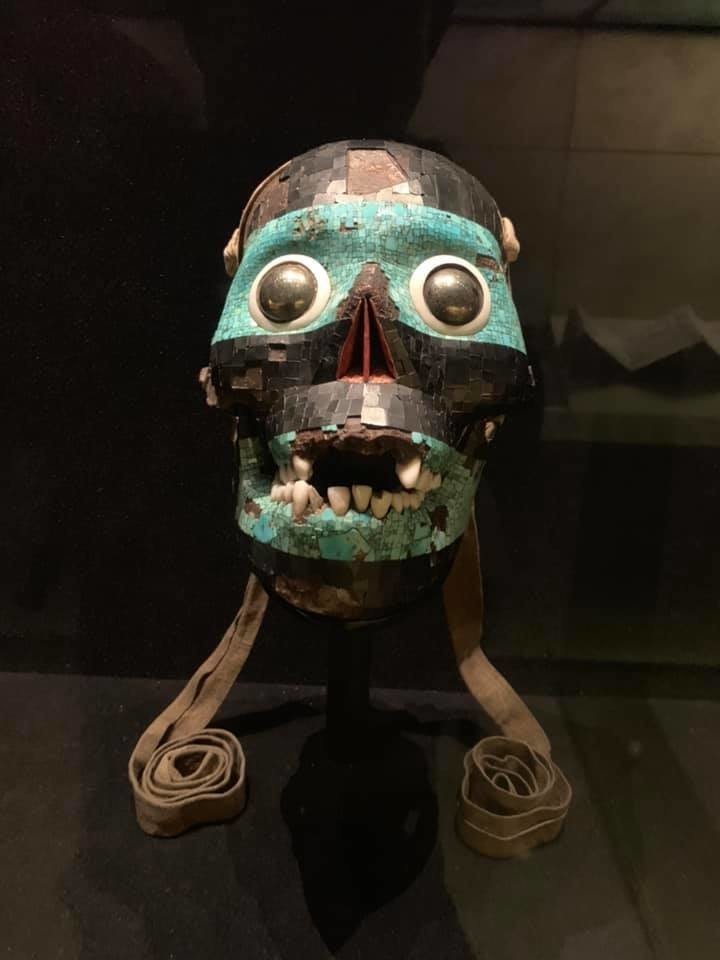

投稿が全然追いついていないが、三日前からロンドンで色々と調査を進めている。到着してまずは大英博物館で少々調べ物。ここに来ると、大概の現物は確認できるので、ロンドンあるいはイギリスの歴史研究が世界に先駆けて進むのは当然かと。

1805年にトラファルガーの戦いで勝利して以降、大英帝国が世界の覇権を握ったことが、大英博物館に行くとよく理解出来る。

それにしても1200万点のモノをよく世界から集めてきたものだ。いや、よくも掠奪したものだと言い換えてもいいかもしれないが...。

●8月12日/12th Aug

毎年、ロンドンのサーペンタインギャラリーでは世界的な建築家が選ばれて東屋を建てるが、今年は石上純也さんがセレクトされた。

先日、ギャラリー册で石上純也さんとはじっくりお話しして、水庭も拝見した所だったので、これは外せないと合間を縫って観に行く。

ブリティッシュで伝統的な石のスレート屋根のコンテクストを引用して作った建築は石上さんらしいと感じる。

石川さんと話した時には仰ってはいなかったが、僕自身が彼がテーマにしていることを勝手に読み取ると、「重力への挑戦」ではないかと前々から感じていた。

重力でたわみを水平にする薄いテーブルも、ヘリウムを満たした浮かぶ建築も、今回の石屋根も、全て重く見える素材を軽く見せる挑戦をしているような気がする。

今度また石上さんに会った時に聞いてみたいところ。

ヴィクトリアへ向かう途中で、バッキンガム宮殿を通り抜けると、衛兵の交代の時間で、鼓笛隊の演奏が丁度行われていた。

周辺には膨大な数の観光客がいて、王室そのものが観光資源となっているこの国の現状を再認識した。

日本の場合は皇室が職務に就くことは封じられているので、表立ってはこういう状況にはならないが、伝統と権威というのはかくも人を惹きつけるものか。

ハイドパークを歩きながら、都市の中に公園があることの重要性を改めて感じる。

大学で緑地計画を学んでいた時には、公園の意義は理解していたものの、どこかで公園のデザインなんてつまらないと感じていた。

若気の至りで、当たり前で誰もが正しいということに反発したくなる気分だったのかもしれない。

ただ、一周回って、やっぱり都市の中に広大に広がる緑が確保されていることには重要な意味があると思う。

人間中心主義の都市では緑は建物の添え物か従者のように扱われるが、公園の中では人間が従者として他の生き物に混じって生きねばならない。

騒音と喧騒からのアジールとして。そして人間以外の生命と共生する場として。また人間が一つの生命として謙虚になり、他の生命とのリズムに同期する時間として。こうした機能を持つ場である公園が都市の良心としての最後の砦になるのではないか。

自分もランドスケープアーキテクトの端くれとして、今後もこうした生命との共生の場の意義を考えていかねばならないと思う。

ヴィクトリアへ向かう途中で、バッキンガム宮殿を通り抜けると、衛兵の交代の時間で、鼓笛隊の演奏が丁度行われていた。

周辺には膨大な数の観光客がいて、王室そのものが観光資源となっているこの国の現状を再認識した。

日本の場合は皇室が職務に就くことは封じられているので、表立ってはこういう状況にはならないが、伝統と権威というのはかくも人を惹きつけるものか。

王室の足跡を辿り、ウインザーへ訪れる。

ウインザー城は実際に王が住む城としては、世界最大、900年もの歴史がある。ここもロイヤルが観光資源になっている一つの事例。

世界屈指の研究者たちが集まるオックスフォードへ。ここはキャンパスが街にあるのではなく、キャンパスの中に街があると言って良いような所。

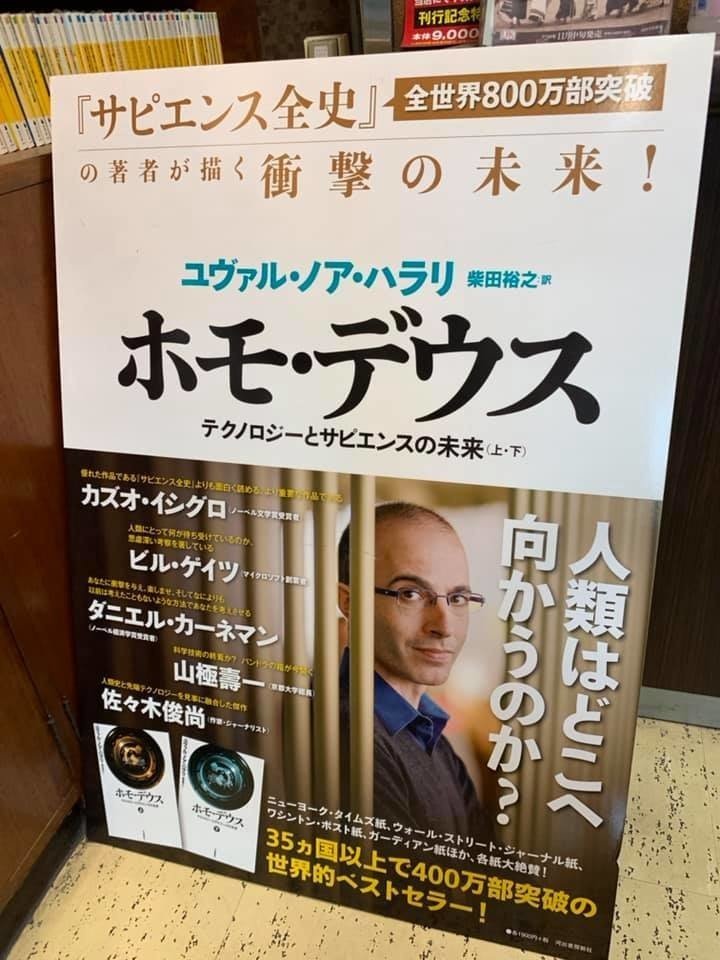

アインシュタイン、アラン・チューリングからユヴァル・ノア・ハラリまで名だたる科学者や研究者が集まる街。

大学も観光資源になるという事例だが、オックスフォードだから出来る気もする。これも伝統と権威がコンテンツになるという観点から読み解けるだろう。

ハリーポッターのホグワーツのロケ地のレファレンスとしても有名だが、やはり歴史の重みというのが、結局は最大の観光資源になるのかとも思う。

そして今回の聖地のランドスケープデザインの調査のハイライトであるストーンヘンジへ。

かねてより、ここへ来たいと思い、この六年ほど世界中の聖地の調査をしながら満を持して訪れることが出来た。

詳細はYoutubeの映像の方へ後日挙げることにするが、素晴らしい体験とインスピレーションを得た。

これまで自分の中でしてきた聖地のデザイン研究の一つの帰着を見たと言っても良いかもしれない。ストーンヘンジの研究を進めると、あらゆる事が繋がる予感がする。

特に今回は特別にインナーサークルの内部に入ることが出来たことで、デザインの意図をさらに良く考察することが出来たのが一つ目の収穫。サークルの中央に立たないと分からない事があるからだ。

二つ目の収穫は丁度日没時に訪れて、しかも晴天の中で空の移り変わりを確認できたこと。ストーンヘンジは太陽との関係が計算されていて、特に朝陽よりも夕陽の方が重要なのではないかと僕自身は思っている。

そして三つ目の収穫は月との関係を確認できたこと。太陽の運行よりもさらに重要なのは月の運行の計測だと僕は思っている。サークルの外側のオーブリーホールが56個である理由は月と関係するからだ。

日没後に滞在することは叶わなかったので、後の文献と図面からの分析になるが、自分の中で非常に重要な事が明らかになりそうな予感がする。

言葉を失ってしまうような体験をまだ整理出来ていないが、 2019年8月という時代の節目のこのタイミングで滑り込みでこの場所に来れて本当に良かった。

ハナムラと宗教学者の鎌田東二先生との対談本が、今出版企画されているが、そこでも是非何か書き下ろしたいと思う。

●8月13日/13th Aug

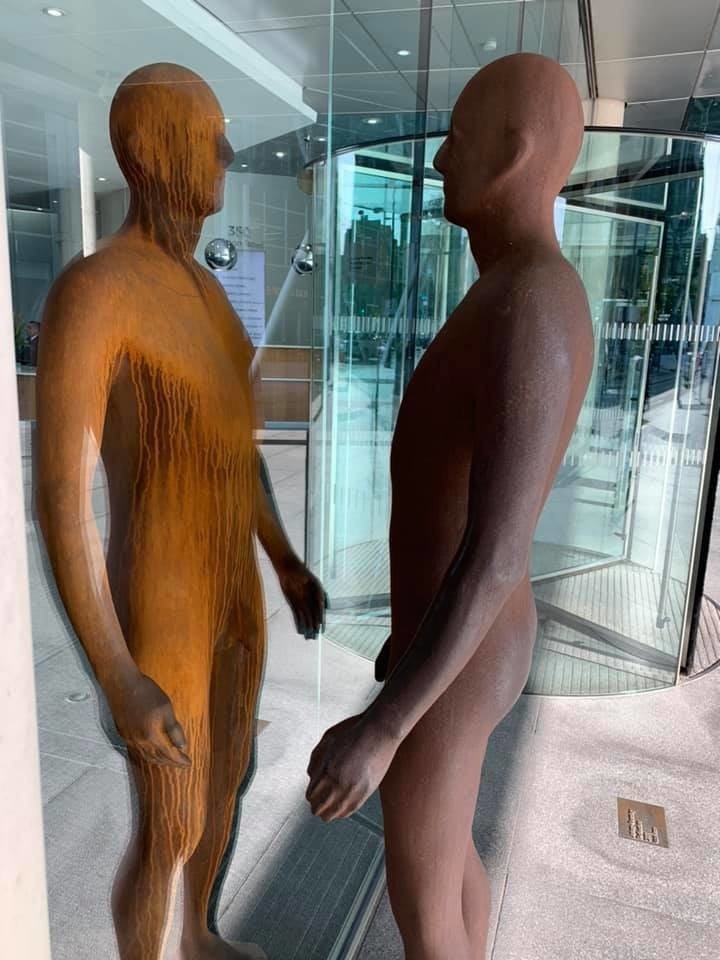

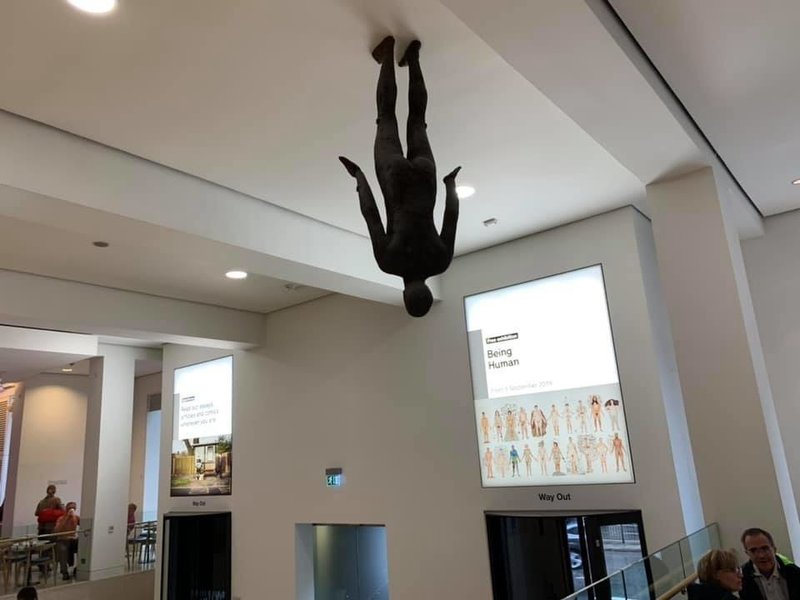

街で何度かアンソニー・ゴームリーの作品を見かける。

割と好きなアーティストだが、インストールする場所は特に一貫性があるわけではなさそう。

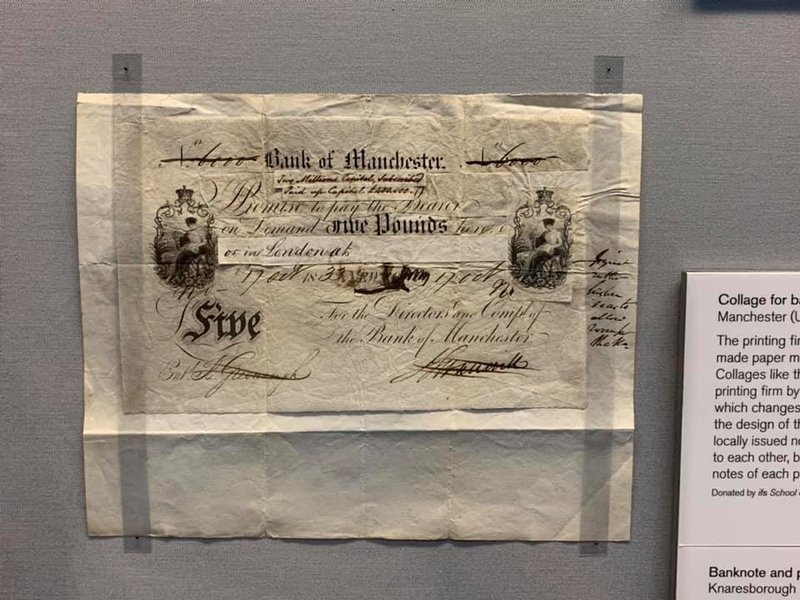

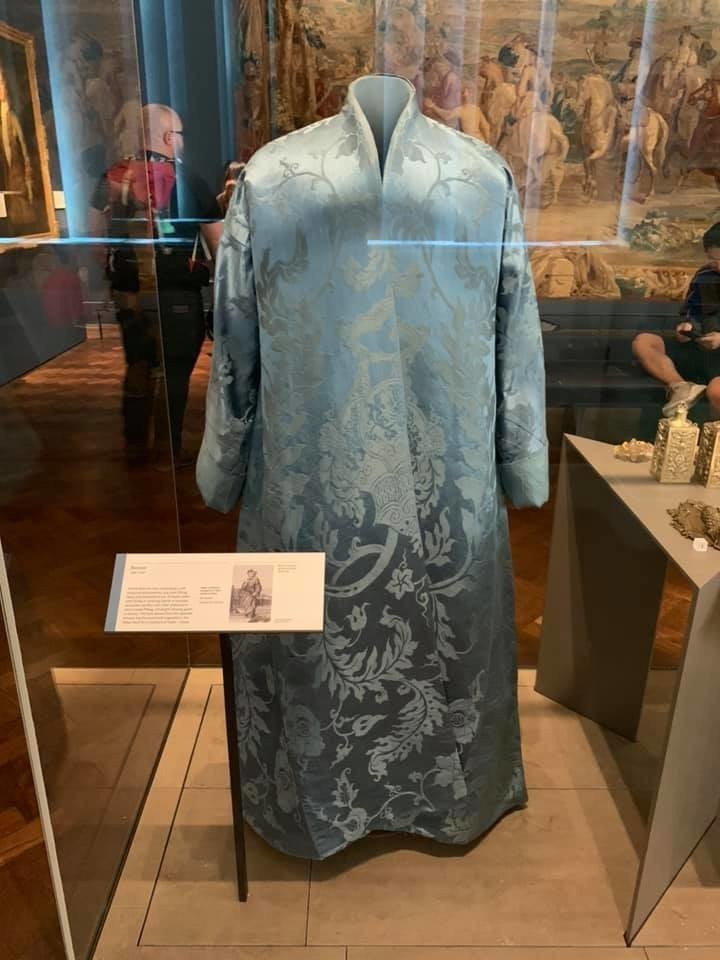

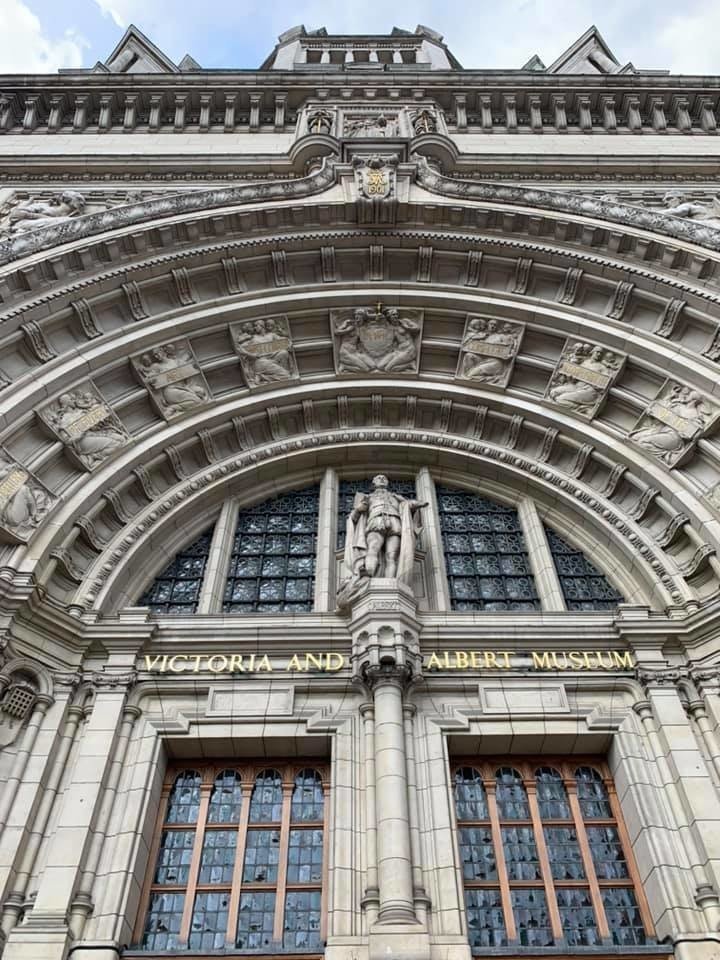

ヴィクトリア・アンド・アルバートミュージアムへ。確かロンドン万博の翌年だったと思うが、市民へのデザイン教育のために建てられた美術館。

デザインをする者であれば必ず訪れねばならない聖地の一つ。

地域デザイン論の中では、必ずロンドン万博とデザインの関係についての講義をするが、これからは自前の写真が使える。

近代化を迎えたばかりの当時のイギリス。世界各国から万博に集められた他文化の美意識の高さに反して、工場生産で作られた不恰好な自国の製品。そのギャップを目の当たりにして、失われていく近世の自国の美意識に相当な危機感があったのではないかと思う。

そこからデザインへの意識が高まった。

講義でもこのあたりは詳し目に話はするところ。

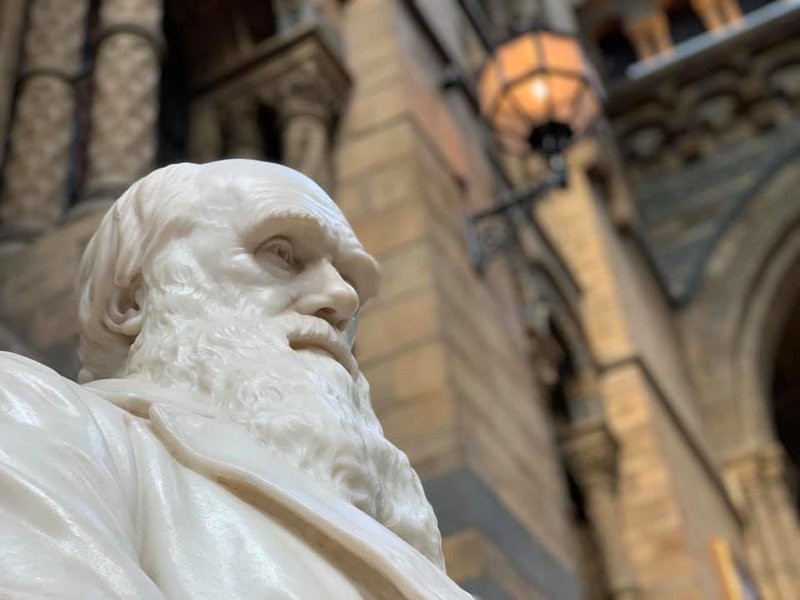

自然史博物館へ。隣のV&Aミュージアムよりも調査としてはこちらが本命。

ちょっと調べたい結晶があって来たが、博物館でしか現物見れないので、充分に確認する。

この博物館も無料だが、大人気なのでいつでも人がいっぱいなようだ。

大英博物館に収まらないものを取り出して、ここに収蔵したとのことだが、ここだけでも膨大な資料。自然科学系の研究者には聖地のような場所かと。

ケンジントンガーデンの一コマ。

●8月14日/14th Aug

ウエストミンスター大学の建築学科に行き、研究者Ilaria に再開してインタビューする。彼女とはマヨルカ島での学会で一度会ったが、2年前はタイミングが合えず訪れれなかった。

最近のロンドンの観光状況、オリンピック後のレガシーの活用、オーバーツーリズムについて、ブレグジットについてなど様々なことをディスカッションする。

おかげで、ロンドンの状況が色々と分かってきた。ロンドン中心部はジェントリフィケーションの果てに住民がほとんどいなくなっているので、オーバーツーリズムはもはや問題になっていないと語っていたのが衝撃だった。

良い悪いの価値判断ではなく、資本主義のシステムのもとで都市の自然遷移が進んでいくと、こういう状況になるのかと改めて認識した。

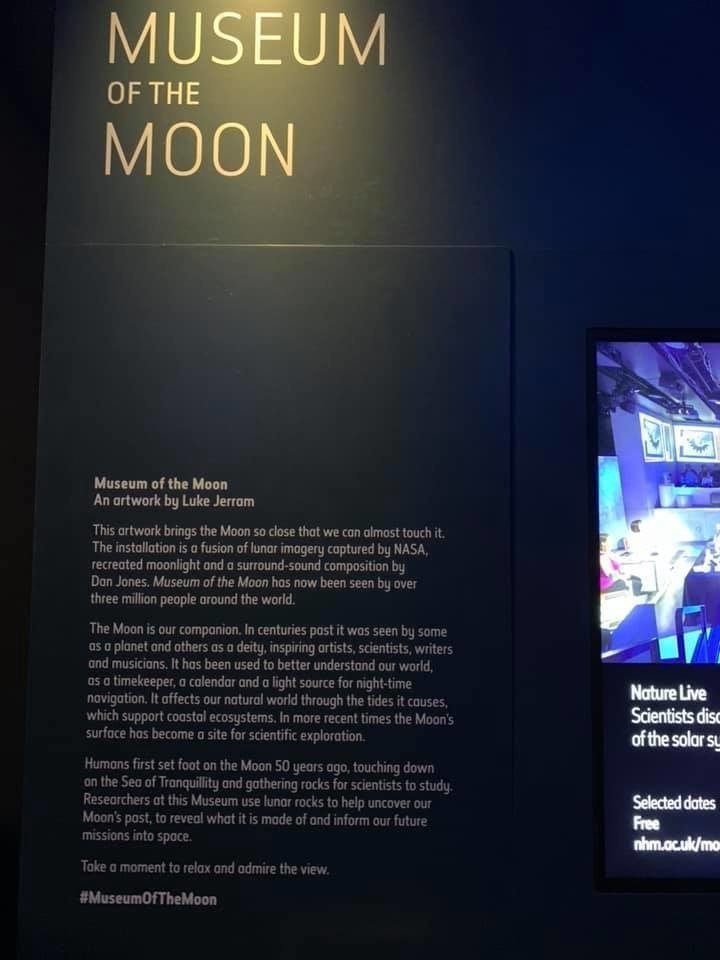

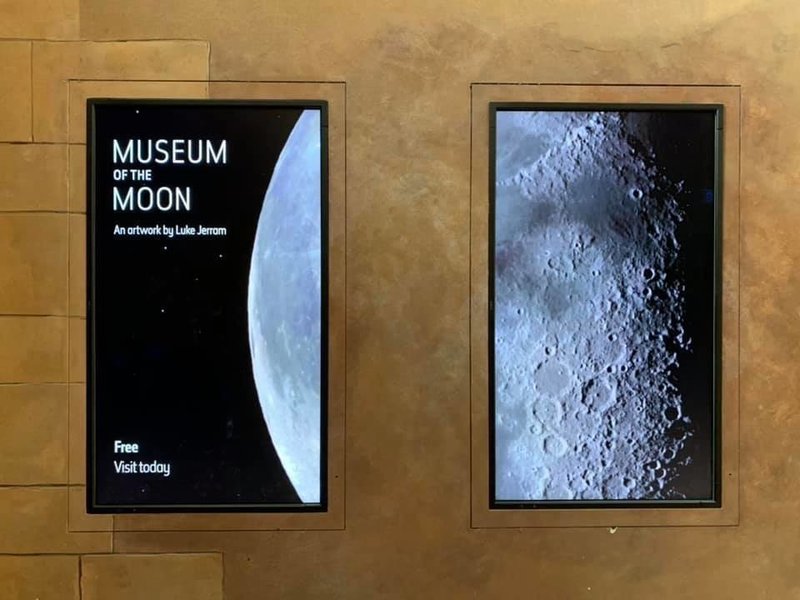

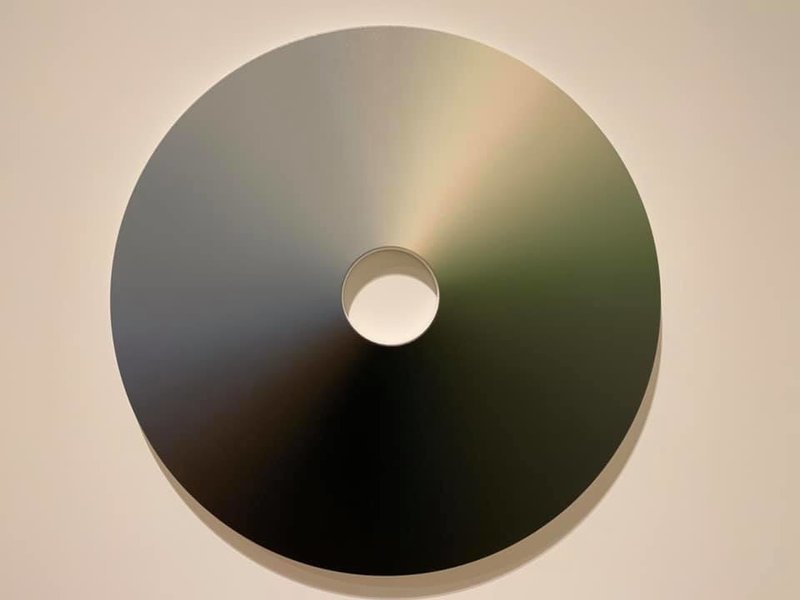

自然史博物館で特別展示していた月のインスタレーション。

Luke Jerramというアーティストの作品だが、かなり精密に月のマッピングをしている。

彼は他にもこれと同じサイズの地球のインスタレーションもしているが、やはりサイズが大きいので圧倒される。

●8月15日/15th Aug

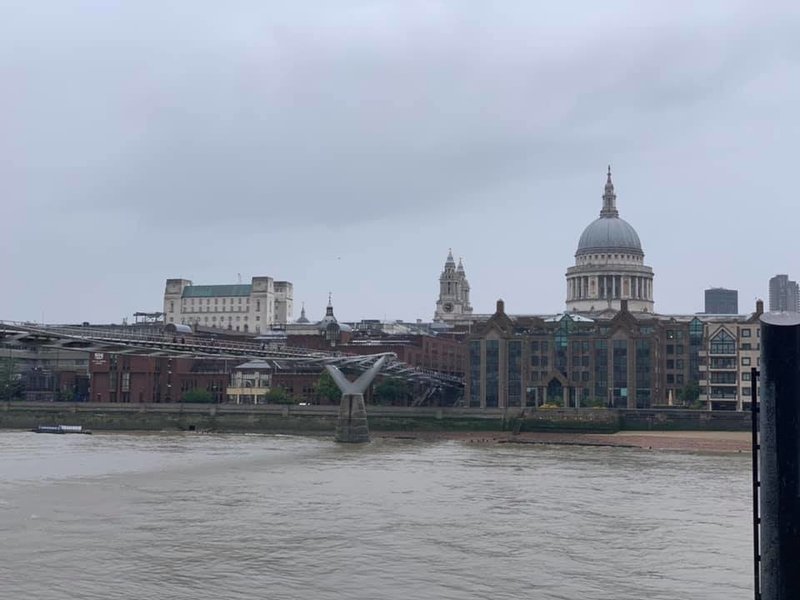

ロンドンには東京ほど超高層ビルがない。

もちろんシティの方には超高層ビルもあるのだが、基本的には1938年以降はセントポール寺院とウエストミンスター寺院の二つがよく見えるように建築物の高さ制限がされている。

近年は規制が緩められており、最近はレンゾ・ピアノ設計の超高層ビル「シェード」なども出来ている。

しかしブレグジット後はシティはどうなるのかは、誰も分からない。金融機関はEU圏内に留まろうと他国へエスケープを始めている。

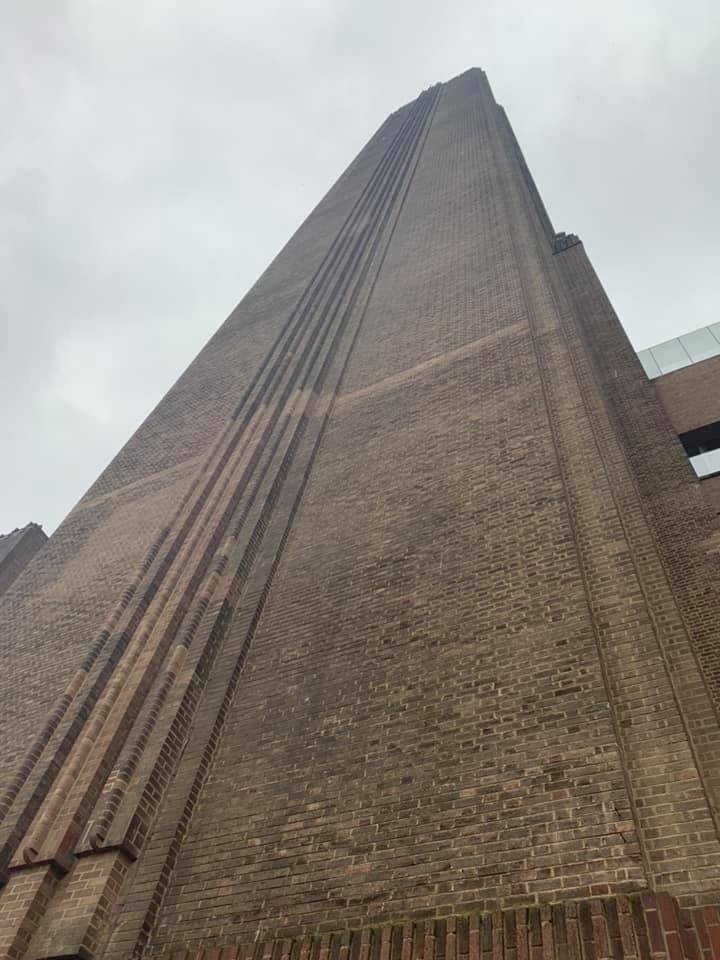

テムズ川沿いの現代美術館のテートモダンへ。

ここも以前より訪れたかった場所の一つ。

旧発電所のリノベーション再開発で、セントポール寺院からのミレニアルブリッジと合わせて大きな成功を収めた事例。

ここも常設展は無料。基本的にミュージアムは無料で、日本と違って芸術に誰でもアクセスできる権利が担保されている素晴らしさ。

ミュージアムとはエンターテイメント施設ではなく、市民が学び、思考し、生活や社会にまなざしを向けなおして軌道修正していくための大切な場だ。

その芸術の役割と公共性が理解されているから、税金を投入する意味があるのだろう。近代以降にミュージアムという制度が持ち込まれた日本は西洋に追随するしか方法がなかったが、今後はどうなるのだろうか。

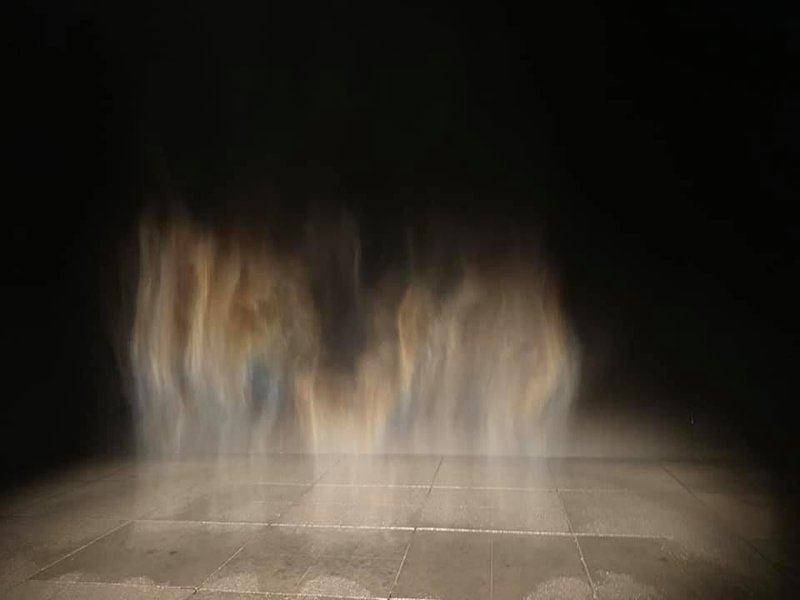

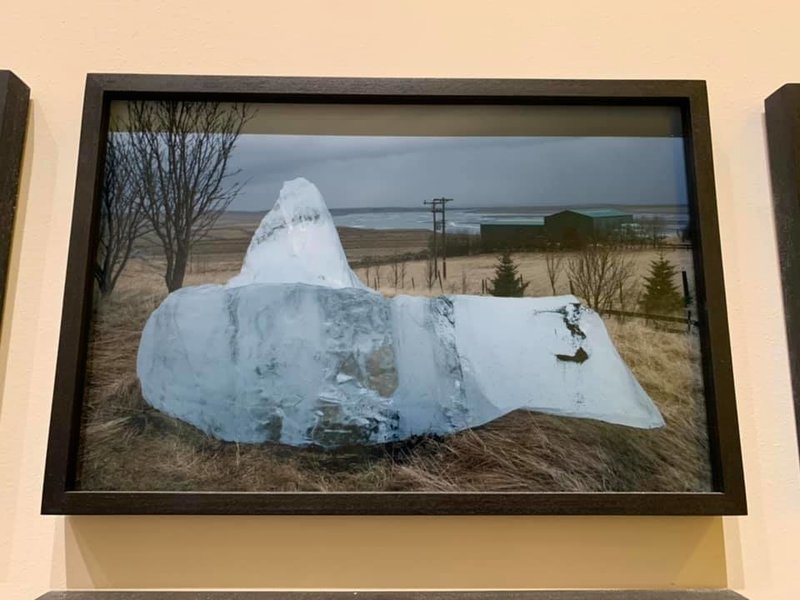

そして今回の目的の一つでもある、オラファ・エリアソンの企画展。多分、僕が考えていることに一番近くて、さらに掘り下げているアーティストはエリアソンだと思う。

霧や現象という素材でも共通しているし、自分が思いついたことは、既にエリアソンが近い形で考えていたりする事が多い。

金沢で以前観た時のものがいくつかあるが、近年の新作も多く、やっぱり凄いな、敵わないなと思いながら大興奮で見て回る。

エリアソンは形態表現に注目されがちだが、シュタイナー派でフラーへの理解と造詣も深いので、表層的な理解では彼の真意は分からないだろう。

僕は彼が何を狙っているのかは良く分かるのだが、どこまで知ることが出来たのかは、作品からは直接伝わらない奥があるのだと思う。

アーティストが表現するモチベーションはいくつかあるが、僕も彼もおそらく表現のために何かをしているわけではなく、知りたい事があってそれを追いかけた結果として表現になっているのだと思う。

僕はまだまだ彼からは真摯に学ぶ立場なのだが、もし機会があることがあれば、どこまで到達したのかを一度話してみたい。

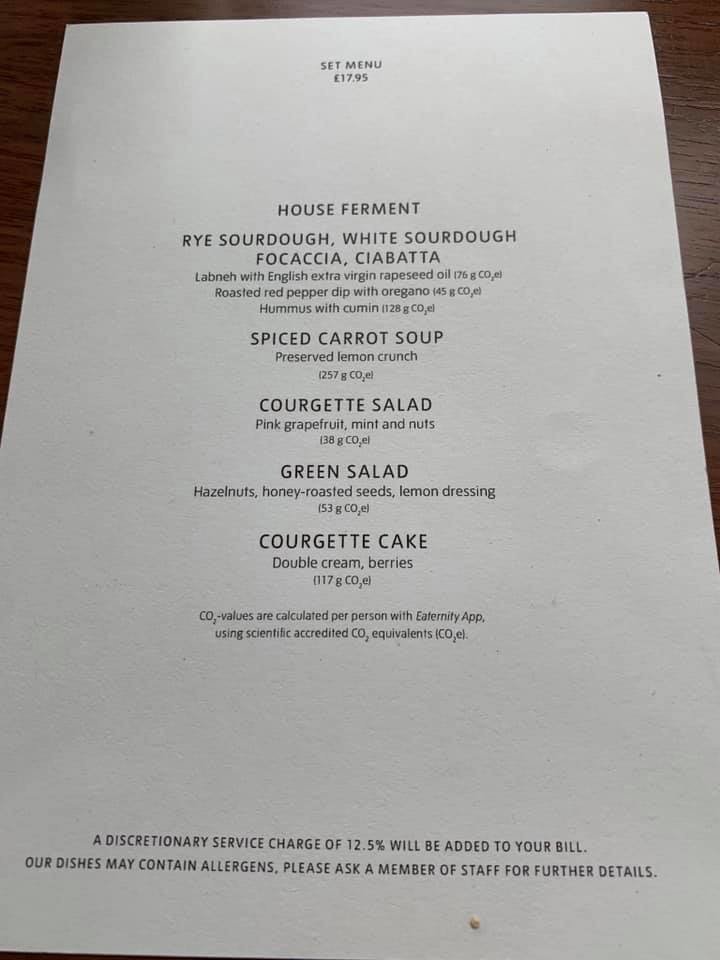

オラファ・エリアソンがプロデュースしてミュージアムのランチ。彼は「キッチン」という作品シリーズを作っているが、それとミュージアムカフェとのコラボらしい。

野菜だけのメニューだが、サラダもスープも非常に手が込んでいる。

そんなに量を食べてないが、なぜかお腹もいっぱいになる。

2017年にバルセロナで「Body in Food」という作品を僕も発表した事がある。その時は玄米による半断食で食事によりいかに身体が作られていくのかを問うた。こんな所でも共通点があるとは。

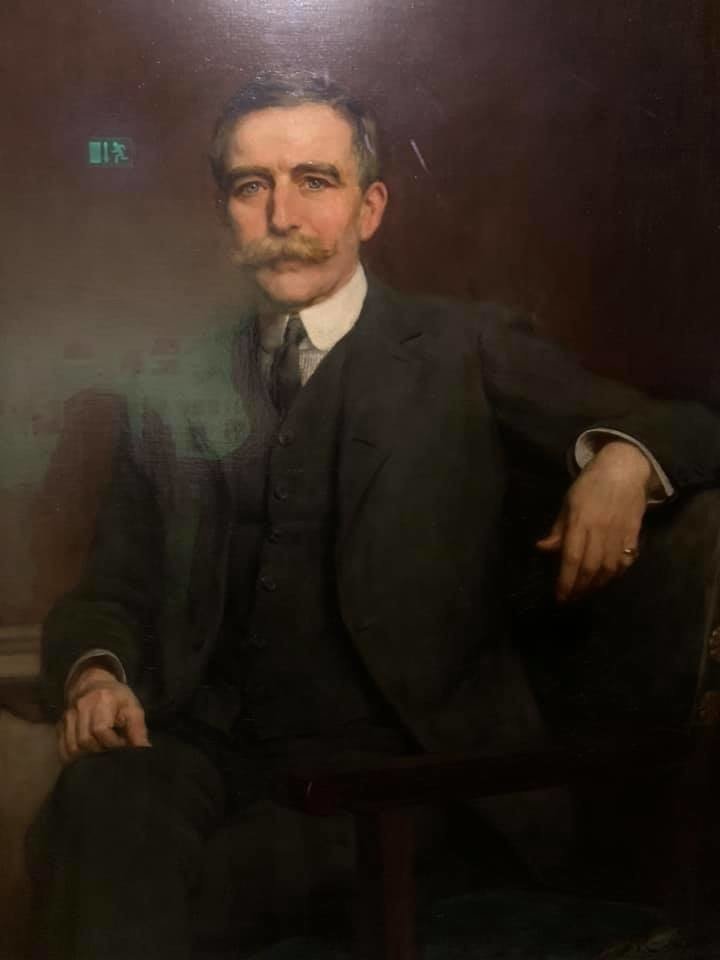

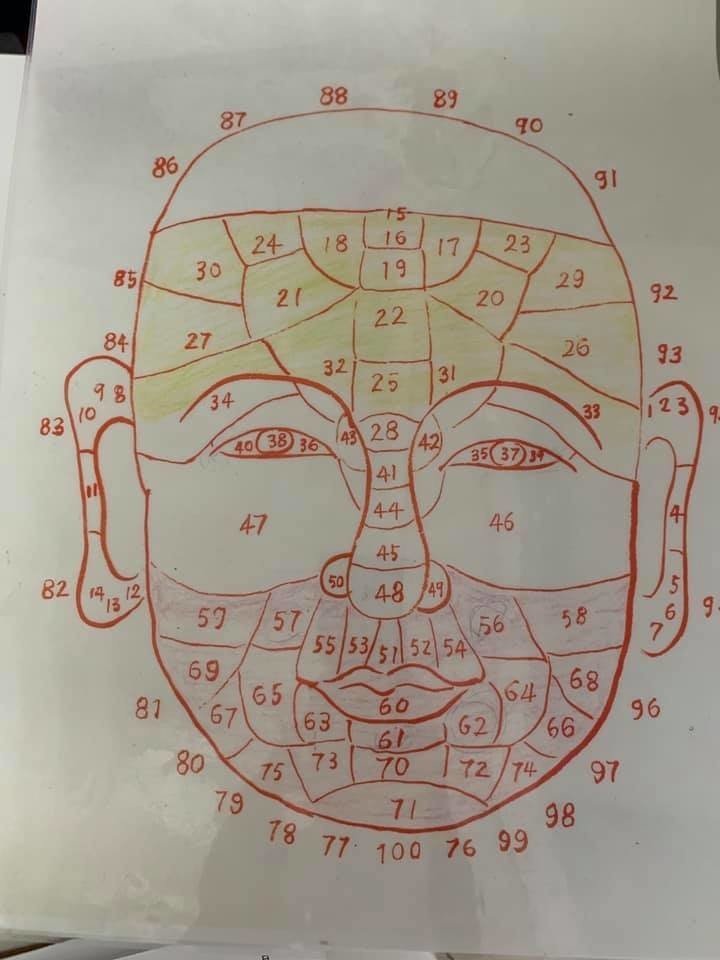

ウェルカム卿が集めた人体に関するコレクションを展示するウェルカムコレクション。

常設展では人体に関して人がどのように向き合って来たのかの古今東西の事例を見る事ができる。

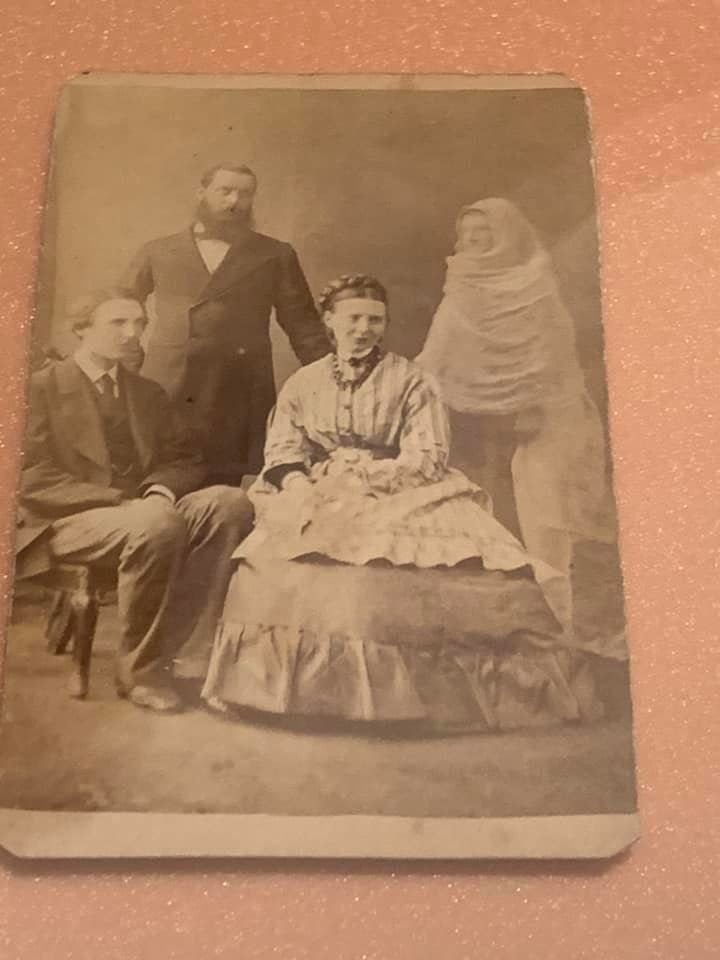

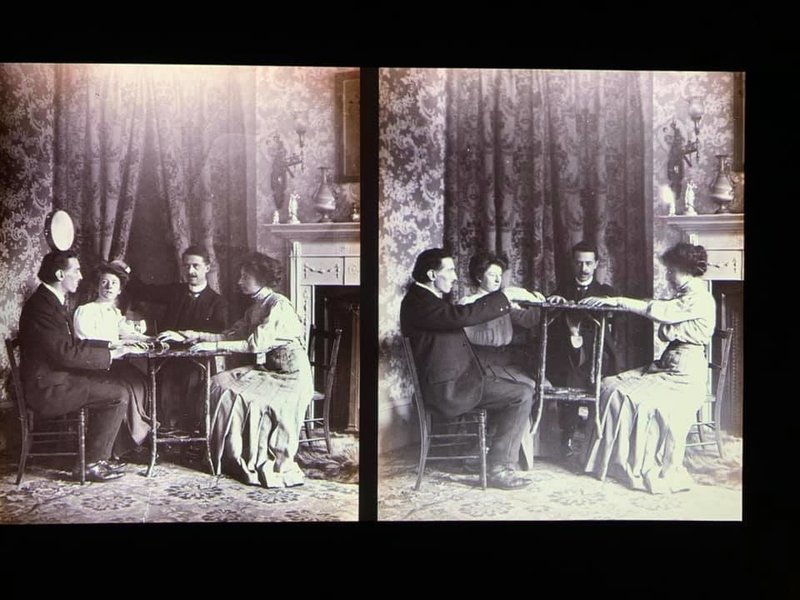

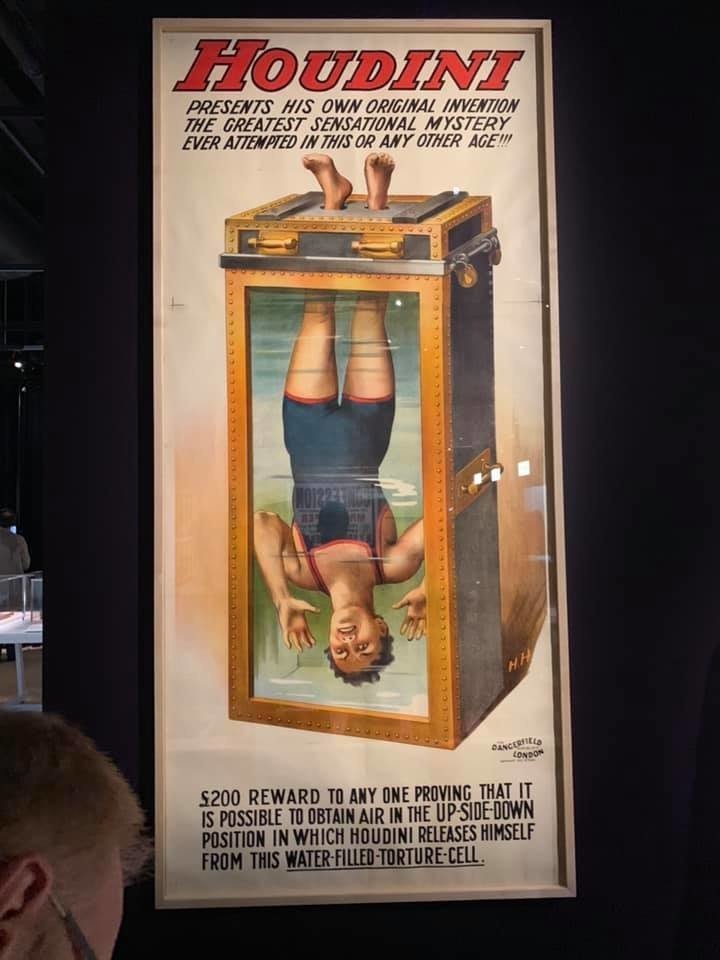

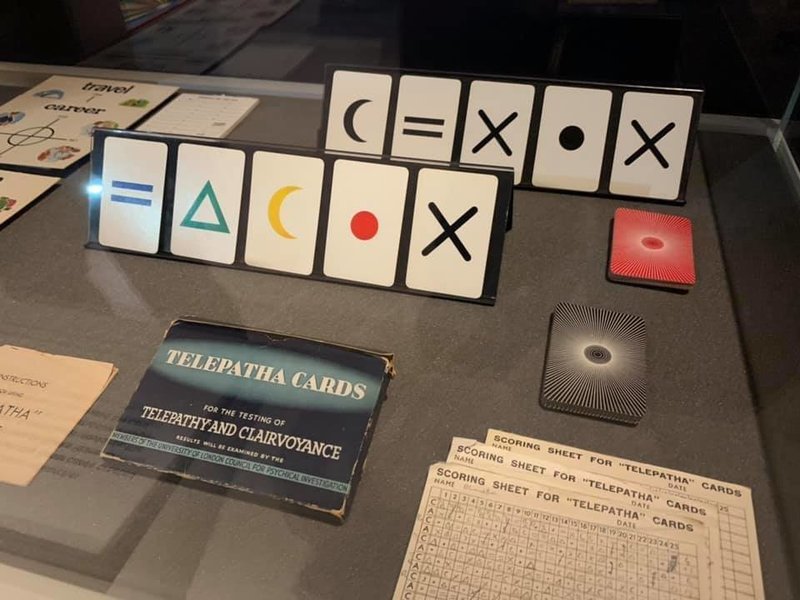

ウェルカムコレクションで現在開催中の展示がイリュージョンとマジックに関するもので、これも今回の調査目的の一つ。

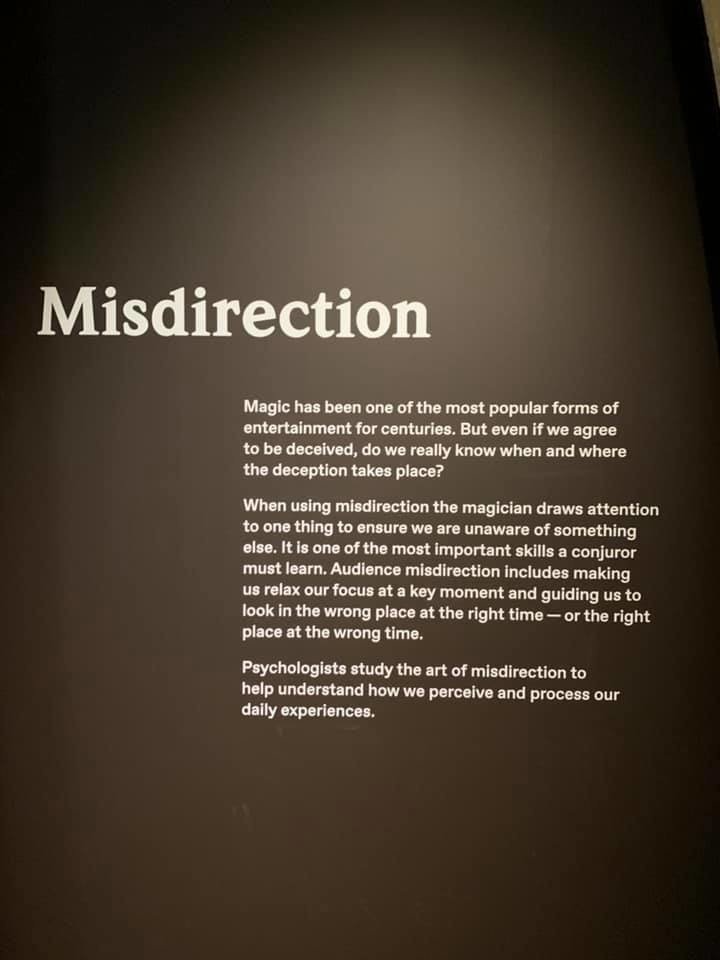

拙著「まなざしのデザイン」の第3章でもマジシャンのミスディレクションについて解説したが、我々の知覚に働きかけまなざしをデザインするプロフェショナルはマジシャンだ。

イギリスらしく交霊会や心霊現象をマジックとトリックから紐解きながら、知覚がいかに騙されやすいものかを展示している優れたキュレーション。

知覚研究も継続してせねばならないと改めて意識する。

ロンドン郊外のEarlsfieldのSaltcaveの調査。ここも今回の調査の最後のハイライトの一つ。日本ではほとんど知られていないが、呼吸器系の疾患に対して塩セラピーをする医院。ポーランド、ルーマニア、ウクライナあたりの東欧の方は盛んで、それがイギリスやアメリカにも持ち込まれている。

終了時間間近の予約だったので、ひとまず体験だけしてインタビューは後日する予定。ヴィエリチカ岩塩坑との比較で考えたい。

●8月16日/16th Aug

ということで調査の全行程終了して、ヒースロー空港からチャンギ空港を経て帰国へ。機内と空港で今回の旅の総括を記録した映像を最後に挙げて終える。

調査資料として撮影した写真は7240枚、撮影した映像は527本、購入した資料は30冊、現地で読んだ資料は8冊と今回も大変充実した旅だった。

旅はとにかくインプットと分析考察になりがちなので、アウトプットへ結びつけるためには発酵する時間が必要。

2016年ぐらいから、インプットしながら同時にアウトプットする手法として、現地の風景の中で考えたこと、仕入れた情報を映像記録して配信するランドスケープジャーナリズムを試しているが、今回はYoutubeにそのままアップしてアーカイブすることを試みた。

旅そのものを表現行為に出来ないかと考えている。

これまでにインド、スペイン、オーストラリア、東欧、日本など各地で撮りためた映像が既に3000本は軽く超えているが、まだYouTubeには2016年のスペイン編しか挙げれていない。

今回は時間の関係でまだ半分もアップロード出来ていないが、旅の整理をしながらおいおいアップロードする予定なので、ご関心ある方は是非。

「聖地のランドスケープデザイン/イギリス・ポーランド編」

https://www.youtube.com/playlist…

So, I finished all programs of research in this time, and go back to KIX from Heathrow via Changi air port of Singapore. This is the final report in the airplane.

In this research, I took 7240 photos and 527 movies. I bought 30 books, and read 8 books. It was also so wonderful journey.

Research travel is inputs, but if I make it to be output, it needs time for fermentation.

So from 2016, I have been trying the method that inputs turned to be output at the same time. It is called landscape journalism that I took report movie at sites and upload on YouTube.

I am trying that travel itself is turned to be output.

Till now, I have taken over 3000 movies on sacred sites of all over the world like Spain , Australia, India, Europe and Japan.

However I couldn’t upload almost of them except Spain.

In this journey also, I couldn’t upload the half of all movies, but I will try to upload gradually, if you have interest, please check it out.

Traveling log : Landscape Design of Sacred site: England and Poland

●8月22日/22th Aug

ロンドンから帰ってすぐに東京へ。

昨日から品川で打ち合わせで、これから阿佐ヶ谷へ移動。なかなか忙しいが、良いディスカッションが出来ているので満足。

阿佐ヶ谷でインタビューして、千駄ヶ谷へ移動。

ついでに治療もしてもらった。

完成しつつある国立競技場の前で打ち合わせ。

河出書房の「文藝」の元編集長と色々話をしたが、拙作「地球の告白」に大変関心をお寄せいただいた。これはインスタレーション作品なので出版予定はなかったが、今ワイヤレスワイヤーで連載中の「五十年後の宇宙船地球号」の原稿をベースにちょっと考えてみるか。

河出書房はユヴァル・ノア・ハラリの翻訳本を出している出版社なので、どこか親近感が湧く。

●8月24日/24th Aug

能勢伊勢雄さんに逢いに岡山へ。クラクフからロンドン、東京から大阪を経て岡山へと旅が続く。ただ毎月のように岡山に通っていると、次第に近しい場所に思えてくる。

本日は「古神道とは何か?」というテーマ。僕はこの話を一度、2014年の山のシューレでお聞きしているのだが、前回聞いた時には分からなかったことや漏れていたことも改めて意識できた。

僕らは普段あまり意識して区別しないかもしれないが、神道と古神道とを明確に分けて捉える上で「神示」というキーワードが重要になる。

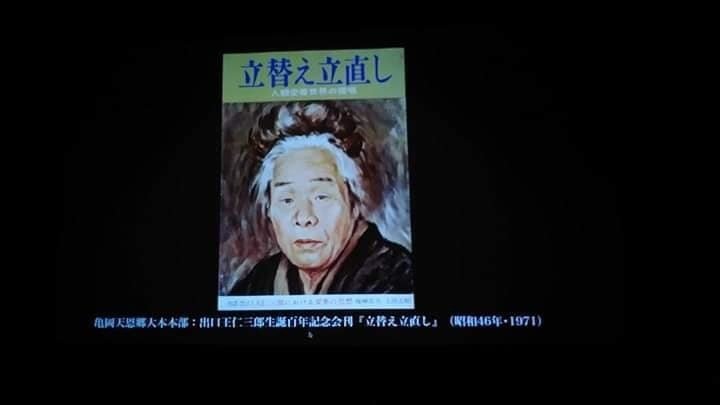

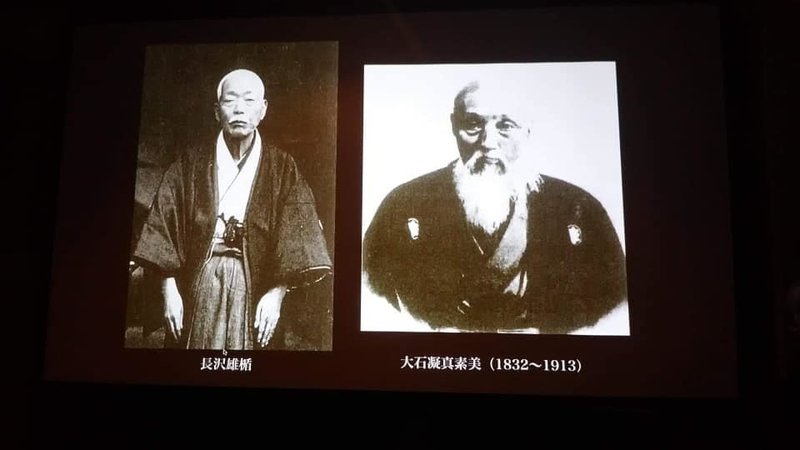

それを考えるのに、明治以降の神道十三派の中でも、黒住教から天理教、金光教を経て、大本教に至る系譜からお話をお聞きする。

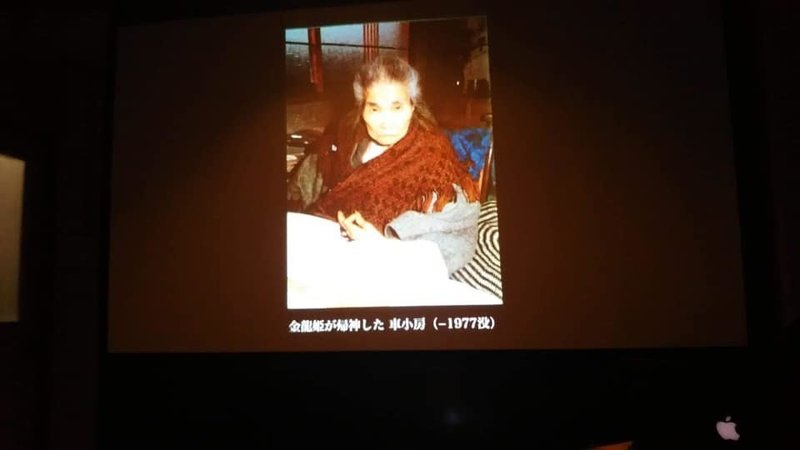

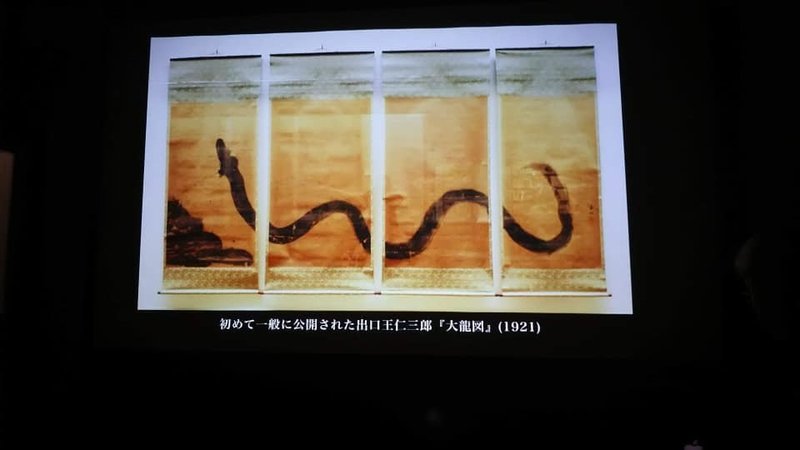

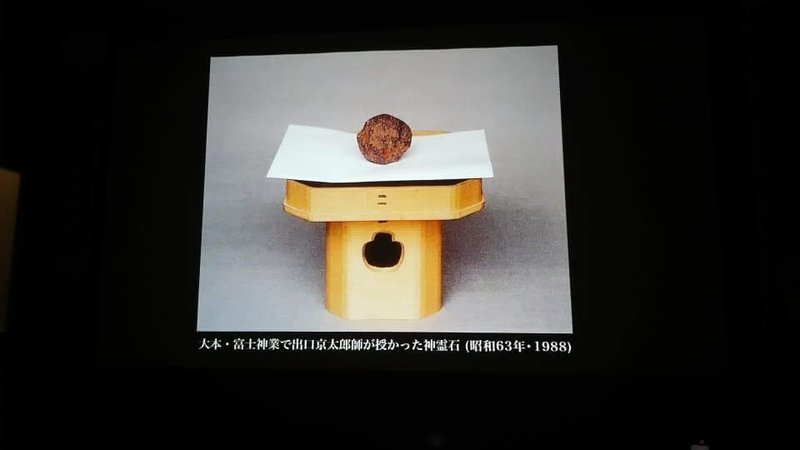

神示による神業があるかどうかを一つの判断基準として、大本教で何が行われていて、それが大元教へと繋がっていく経緯について、能勢さんの体験を交えてお話下さった。

僕はここのところ仏教を勉強しているので、その比較でついつい考えがちだが、仏教はまだ今の社会の論理で理解可能な部分が多い。しかし古神道のは全く異なる論理で動く。

そのまなざしを理解するためには「型」と「経綸」という独特の認識方法を理解せねばならないが、この図式を理解したとしても、そこで行われていることがどういうことなのかはそう簡単には理解できない。

ただ一つ思うところとしては、我々のあずかり知らぬところで、様々な力学で動いている世界があることだ。ついつい全ての事柄を自分たちの理解できる範囲での論理で推し量りがちだが、世の理の中にはいくつか異なる論理が並走している。それを真摯に学ぶことでまなざしの豊かさが培われるのだろうと改めて学んだ。能勢さんから毎回多くを学ばせて頂いていることに心より感謝を。

●8月28日/28t Aug

I am tackling to grab the world situation through various data everyday.

様々なデータから世界の状況を把握する事に日々苦心する。

●8月30日/30th Aug

植島先生といつもの皆さんとご一緒した。

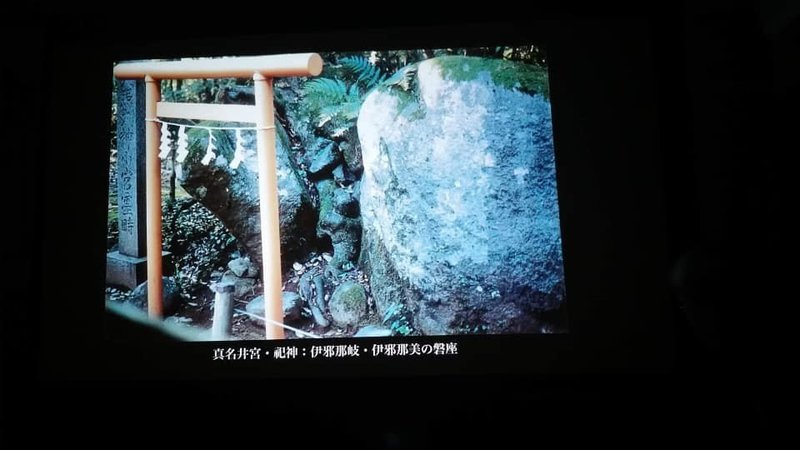

2014年に「聖なる場所のチカラ」というタイトルで、那須の山のシューレで対談させて頂いてからもう5年が過ぎた。その頃から「水の神」の話をずっとお聞かせ頂いている。

先生はもう20年以上水の神を研究されていて、もうすぐご著書も出される予定。20年以上続けられても、まだ決定打がないと仰られるスタンスに、研究者として何かを安易に結論づけてしまうことへの戒めを頂いた気がした。

エビデンスを集めることが全てではないが、大胆な仮説を立てて何かを見出そうとすると、様々な角度からその仮説を裏付けるような証拠と、何より直感が必要だ。

どれだけ調べても何かを言い切る最後の一歩というのは、やはり自分の直感に対して確信が得られる瞬間を待たねばならない。だがそのタイミングは残念ながら自分では決められず、ポトリと落ちてくるのを待つのみだ。なのに僕らは日々どれほどのことを安易に結論づけているのだろうか...。

僕が最も共感を覚えるのは60代後半から70代の賢者達だが、先日の能勢伊勢雄さんといい、植島先生といい、ここのところ続けて大先輩たちから多くを学ばせて頂く機会に恵まれている。

本当の意味で恩返しするには、こうして力一杯吸収させて頂き、日々精進を続ける中で、僕なりの考察と整理をプラスした上で次の世代に還していかねばならないのだと意識する。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?