拙作インスタレーション「地球の告白」について

■半世紀の地球

2018年の幕開け。ユーラシア大陸の最西端に位置するポルトガルのロカ岬に僕は佇んでいた。海へ沈んでいく夕日を見ながら、遠く離れた地へきた自分と地球のつながりを意識する。この2018年から2020年にかけて、この世界は大きな節目を迎えるだろう。そしてそんな中で自分が身を捧げるのは特定の国の特定の価値観ではないのだろう。そんなことを個人的に考えていたが、そこでの予感が思わぬ形で結実することになろうとは、その時は想像もしていなかった。

2018年から遡ることちょうど50年の1968年。12月にアメリカのNASAによって打ち上げられたアポロ8号から一枚の写真が撮影された。それは月の周回軌道から昇ってくる地球の姿だった。人類が初めて地球に対して外からまなざしを向けた歴史的な一枚。それは地球が一つの風景になった瞬間でもあり、全世界の人々の意識を大きく変えたと言ってもいだろう。

宇宙空間に静かに浮かびゆっくりと回転する地球には、どこにも国境線などない。全ての生命はこの惑星の上で生きていて、私たちの人生で起こる様々な出来事も全てそこで起こっている。美しく輝く星は全てを受け止め育んでいる母親であり全員にとっての故郷のような存在だ。そんなイメージが全世界で一瞬にして共有されたにちがいない。

その時に地球は神の代わりになったとも言えるかもしれない。宗教が力を失いかけている現代において多くの信じているのは、神が我々の生命を支えているというイメージではない。この地球が私たち全ての生命の存在の基盤となっているという事実を信じている。だからその地球を汚すことがタブーとなったはずであった。

そこから半世紀が過ぎた。地球は以前にも増して素晴らしい場所になっているだろうか。決してそんなことはないだろう。私たちは自らの手でその故郷を汚してきただけではない。他の生命に多大な迷惑を及ぼしただけではなく、我々自身の社会もますますおかしな方向へと向かっている。一体今何が起こっているのだろうか。そしてその原因には何があるのだろうか。50年経った今だからこそ、それを考える必要があると思った。そしてそれは地球上のどのポイントでも良いはずだった。

■安全装置としての美術館

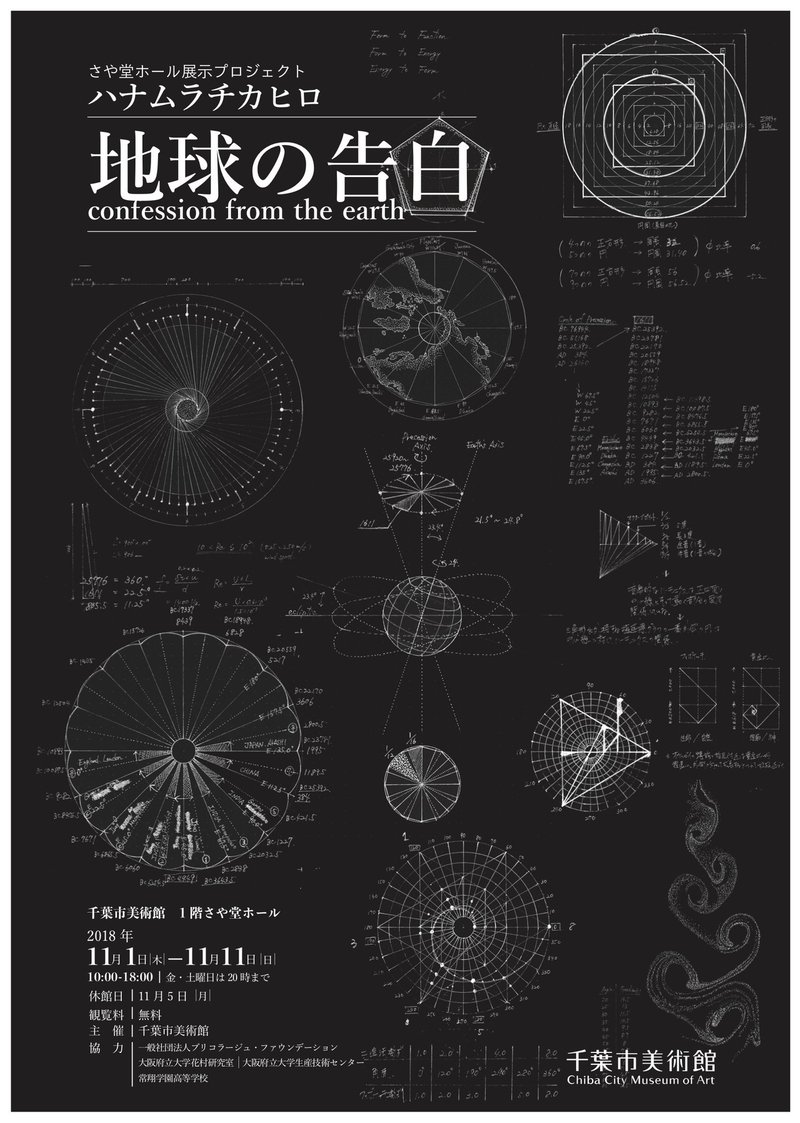

2018年11月1日から11日まで、千葉市美術館のさや堂ホールにて「地球の告白」という作品を展示した。初めての美術館からの依頼だ。これまで様々な場所でインスタレーションをしてきたが、美術館という場所はどうも自分には向いていないのではないかと感じていた。

というのは、場の意味合いが脱色されたホワイトキューブの中では創造する手がかりを環境に求めるのは難しいからだ。元々がランドスケープデザインから出発している僕の表現は、空間が最も重要な要素だ。環境や空間を手がかりにしてその場所での問いを立てることで表現が生まれる。しかし白い壁を前にした時には自分の頭や身体だけを頼りにせねばならない。そしてそんな抽象的な空間である美術館には問いが立てようもない。何より、そもそも僕自身は自分の内側にそれほど創造性があると思っていないので、そんなホワイトキューブの中で創作すると、つまらないものになるだろう。そう感じていた。

それが昨年あたりから少々考えが変わってきた。自分の中で追及したいことが出てきたこともある。これまでもいくつか追及していることはあったが、それを発現させるトリガーはやはり場所であった。しかし特定の空間によらずに人々と共有したい事柄やメッセージの方が自分の中で強くなってきたのだ。

さらに美術館という空間の捉え方が自分の中で変わったこともある。それは、ひょっとして“美術館は安全装置”なのではないかということだ。社会にダイレクト出すには危険なものがたくさんある。人間の心の闇や社会の狂気、常識では受け止められないような宇宙の真理。そうしたものは日常生活の中に持ち込むと不都合で、場合によっては社会を混乱に陥れる。だからそんな危険なものを外に出さないためのある種の「檻」として美術館が機能しているのではないかと思うようになったのだ。

逆の言い方をすると、美術館という枠の中に閉じ込められているからこそ、メッセージの強度を上げることができる。これまでの僕は病院や工事現場や都市空間など日常に近いところで表現してきた。だからその空間を異化するための刺激の調整に苦労した部分もある。あまりに異化が強すぎると混乱をきたす。あまりに弱いと埋もれてしまい何も伝わらない。

しかしホワイトキューブという空間は何を置いてもそこに焦点が当たる。それが危険なものであっても、微妙なものであってもひとまずはまなざしが向けられる。そしてそれがいくら危険なものであっても、美術館を一歩出れば安全が確保できる。そして観に来る人も、何かを観るつもりで最初からやってくる。そういう状況では多少刺激的なメッセージでも届けることができるのではないかと考えた。だから美術館で表現することもアリかもな...と、昨年あたりからぼんやり考えるようになったのだ。

■聖なるゲートウェイ

しかし実際に僕が与えられた空間はホワイトキューブではなかった。時が止まったかのような近代建築で、元々は銀行として使用されていた場所だった。鞘堂ホールと呼ばれる15m×30mほどの空間は現在はホールとして場所貸しされていて、美術館としての積極的な活用はなされていないとのことだった。

元々白い壁の前ではない方が得意な僕にとって、初めての美術館での制作にこの空間はピッタリだった。10本の柱からなる石造りの西洋建築の空間に身を置いてみると、この空間の性質から美術館という場所性がいかなるものなのかが直感的に伝わってきた。それは現代美術館の役割とはかつての宗教施設のようなものではないかという問いである。

以前より僕自身がテーマとしているものの一つに、「宗教の代替機能としての芸術」という問いがある。両方とも人間の心の中に関するものであり、倫理と美意識との関係について以前より様々な場所で考えてきた。それがこのカトリックの聖堂のようなホールの空間性に身を置いた時にさらに腑に落ちたのだ。

俗なる日常空間とは隔絶された場所性。そこは時には人間の精神の奥底を覗き込む場所であり、時には宇宙の法則に触れる場所である。世界中にある美術館とはそうした聖なる真理へアクセスするための秘されたゲートウェイになっているのではないか。そんな私たちにとっての美術館の意義や役割を自分の中で勝手に見出していた。

そんな意義は美術館職員や社会の思惑にはおそらくないであろう。昨今はその真逆の動きとして、開かれた美術館や出来るだけ社会や日常へと近づくような努力がなされているからだ。しかし僕自身は俗なるものと聖なるものとの境界として美術館の意味が、今回の表現の手がかりの一つになると考えた。

■地球の自転を可視化する

さや堂ホールは10m程度の高さがある。天井の中央には立ち上がった天窓があり、そこからだと15mほどの高さが取れる。この広く高い空間に何かをインストールするには相当大きなものを用意せねばならないと感じた。

一方で物量で埋め尽くすことでこの空間と対峙することは本質的ではないとも感じていた。この空間とうまく寄り添いながら、自分が共有したいメッセージを確実に表現したかった。それで用いたのが「振り子」という表現だ。

1851年にパリのパンテオンでレオン・フーコーという一人の科学者が振り子を用いてある実験をした。それは地球が自転していることを証明するための実験であった。当時、地球が回転していることは知られた事実であったが、それを客観的な方法で確認する術がなかった。それをフーコーは振り子を用いて証明してみせたのだ。

振り子は一度振ると、重力に従ってずっと一定方向に振幅し続けるという性質を持っている。しかし振り子の吊り元が地球と一緒に回転していくのであれば、徐々に振り子の振られる方向が違って見えるであろうという仮説である。

フーコーは全長67mのワイヤーと28kgのおもりを用意し、それをパリのパンテオンの大ドームから吊るすことで見事に地球の自転を可視化した。これが「フーコーの振り子」と呼ばれる装置で、今では世界各地の科学館などで見ることができる。

僕は高さがあるこのさや堂ホールに振り子をインストールすることで、地球の一地点にいながらにして地球の運動へと想像力をつなぐことを考えた。そして下の目盛盤に、これまでの地球の歩みと今の地球の現状、そしてこれからの地球についてを記したいと考えた。

■宇宙船からの告白

50年前に初めて地球を外から眺めた宇宙飛行士のまなざしは一体どういうものであっただろうか。それはおそらく敬虔な気持ちに包まれていたに違いない。自分がかつて愛したものや憎んだもの、関わってきた全て人々や全ての思い出は向こう側にある。今自分がいる宇宙空間は、そんな地球での出来事とは一切関係のないところだ。それは俗なる日常とは全く事なる聖なる場所といってもいいだろう。

そんな宇宙飛行士のまなざしを追体験できるような感覚を共有したかった。帰ることができないかもしれない地球を外から眺め、今胸のうちに抱いている悩みや想いを告白する。もし美術館が宗教施設の代わりであるならば、そんな教会の告白室のような場があって然るべきではないかと思ったのだ。

さや堂の一角に小さな小部屋がある。もともとはここが入り口で、風除室として設けられている場所だが、今では入り口は別の場所のため閉ざされた小部屋のようになっている。僕はそこを宇宙船のコックピットに見立て、「告白の部屋」と名付けた。振り子が地球のように見えるようにデザインを施し、青く発光させることにした。揺れる振り子を窓の向こうに眺めながら宇宙飛行士のまなざしを体験する。

そこでは音声でガイドされ、自分の告白の手紙を匿名で書くことができる。そして名前も分からない誰かが書いた告白を読むこともできる。音声のナレーションは、僕の友人で妹のように思っているサヘル・ローズさんに読んでもらうことにした。日本に住むイラン人の彼女の優しくも芯のある声が多くの方々を導いてくれたことだろう。10日間の会期を終える頃には、膨大な数の告白が集まっていた。それを最後の日の旋回舞踊のパフォーマンスの中で、一つ一つ読み上げていった。全てがこの地球上に住む私たちの切なる告白だ。

そして告白の部屋の横には「時の部屋」と呼ばれるものを設けた。ここでは私たちが無意識のうちに従っている「時」というものについて想いをはせれるような内容を書き、サヘルに音声を吹き込んでもらった。

どちらも一人ずつ入らねばならないような設定にしている。あくまでも個人が向き合うことが大切だと思ったからだ。この音声を聞いたのちに振り子の目盛盤を見ると、そこに刻まれている情報への想像力が開かれる。全体としては複雑な構成を取っているが、体験が頭の中で組み上がっていくプロセスを大切にした。

■目盛盤のデザイン

中央の振り子の下に置かれた目盛盤には、宇宙と地球を表現する様々な情報を刻むことにした。目盛盤は直径3.6mの大きさの円におさまるサイズで、さや堂ホールの中央の昇降ステージをほぼ埋めるぐらいの大きさとした。

直径を40cmずつ大きくしていった9つの同心円が刻まれた目盛盤。それは大きく二つのパーツからなっている。中央の直径2mの円台とその外側に配置した13個の台形の台である。

中央の円には北極点から見た地球の地図を銀色の点描で記した。そこには世界中の主要な聖地と文明の中心となる都市を蓄光塗料でプロットしてある。さらに、その地図の上に360本のナイロン弦を張り、それぞれ一度ずつの角度でずらして、円周上に目盛を打ち地図の経度を表現した。ナイロン弦は円台の下側に回り込んで円台を一周するようにぐるりと張られているが、実はこれは台全体を楽器にするためである。エオリアンハープと呼ばれる楽器で、風が弦にあたるとカルマン渦と呼ばれる気流が出来て倍音を奏で、とても不思議な音がする。台の下にはファンが仕込まれていて、螺旋状の風が弦に当たるように設計した。

地図には緯度を表す同心円が五つ描かれており、それぞれが重要な経度の位置で分割されている。第一円は1つの円。第二円は2つに分割。第三円は4分割。第四円が8分割。第五円が16に分割されている。ここまでは対数増殖する細胞分裂と同じ法則で増えていく。

■様々な時間軸の情報

その外側に置かれた13個の台には様々な時間軸の情報が刻まれている。同心円ごとに、刻まれている情報は異なる。13個の台に刻まれた同心円は13の倍数に分割されている。第六円は65、第7円は260、第8円は52、第9円は364である。それぞれの同心円はさらに4つの同心円に分割されている。

65に分割された第六円の最初の一周目は中国の「易」の数と対応している。易は64卦であるので最後の一つは空白になっているが、64卦それぞれはDNAの塩基コードと対応した数字を持たせている。モナド論を考案したライプニッツも易から大きな影響を受けているが、宇宙を読み解くのに最も整理されているのは易なのではないかと思う。

その第六円の二周目の円には、「45億年前の地球の誕生」から「1000万年前のアフリカの大地溝帯の形成」までの地球の歴史が65項目で書かれている。そのさらに外側の周には「700万年前のアフリカでの最古の人類の出現」から「8000年前の人類による金属の精錬」までの、人類の歴史を刻んだ。

さらにその外側の円には地球上での文明の中心の移り変わりを対応させた波形を刻んだ。文明の中心が800年ごとに東西に交代する周期を持っているという仮説がある。5000年前の中東で生まれたシュメールから全インダス文明、メソポタミア文明、インダス文明、ギリシャ・ローマ文明、中国文明、そして英国を中心とする近代文明。それらはそれぞれ中心となる都市やポイントがあり、その経度と文明の栄枯盛衰の状況を波形で表した。

第七円には、それに基づき約5000年前の「BC3092年」から「AD2012年」までの文明の歩みを刻んだ。それぞれ20年ごとに整理すると260の単位となるが、その1単位である20年間に起こった出来事を、各大陸ごとに記載して文明の移り変わりを可視化した。

これはマヤの時代把握に基づいている。今のメキシコで生まれたマヤ文明では、当時からかなり正確な暦が使われていた。それによると一時代というのは13バクトゥンという単位になっており、20進法でカウントすると260単位となる。そのカウントで計算すると、13バクトゥンつまり一時代の始まりがBC3092年であり、終わりが西暦2012年12月21日の冬至となる。それを踏まえて260のナンバリングとともに文明の歩みを整理した。

第八円には現在の地球の状態がどうなっているのかを、52の情報として提示した。貧困問題、水資源の問題、ゴミ問題、飢餓問題、気候変動問題、海洋汚染問題、経済問題、エネルギー問題など、私たちが今置かれている現状を数字で示した。

それと同時にその外側には、自然や宇宙の様々なリズムや周期を示した。月の満ち欠け、惑星の運行、太陽の黒点といった大きな周期から、私たちの心拍のリズム、呼吸のリズム、新陳代謝のリズムなどの身近な周期も示した。

■時計と暦

第八円の外側に示した周期は自然の法則に従った周期だ。生物である私たちはこの自然の周期に従って生きている。しかし一方で私たちは他の生命が全く使っていないような時間の尺度を持っている。それが時計のリズムだ。

この地球上に住むほぼ全ての人間がこの時計のリズムに従って生きている。それは時計を普段使わない人、一切使用しない人であっても時計のリズムの影響下から逃れることはできない。どのような電子機器でも、どのような社会システムでも必ず時計のリズムが何らかの形で反映されているからだ。

しかし一方で、私たち人間以外の生命はこの時計のリズムを使うことは決してない。1日を24時間に分けて、1時間を60分に分けて、1分を60秒に分けてそれを単位にするというシステムは地球上で人間しか使っていない時間の尺度である。

私たちは疑うことなく従っている、この時計の時間は一体いつどこで決められたものなのだろうか。正確な記録を見つけることはできなかったが、古くはシュメールの文化でこの12分割と60進法というのが定められたらしい。

この時の分割方法は空間を測る尺度としては妥当性がありそうだ。しかしそれは時間を測るのにも適していると言えるだろうか。

1日という単位は、自然のリズムに従っている、地球が一回転する自転のリズムだからだ。もう一方で1年というリズムも自然に根拠がある。地球が太陽の周りを公転するリズムだからだ。もう一つ地球は回転運動をしている、それは歳差と呼ばれる運動だ。

地球の地軸はコマの軸のようにブレながらゆっくりと回転している。その周期は約26,000年と言われている。これが何らかの影響を持っているらしいが、それについては諸説ある。先ほどの文明の東西への交代がこの歳差周期の16分の1に相当するという説もあるが、真意は定かではない。

しかしなぜ1日を12時間×2回の24時間に分けるのだろうか。そこに自然法則の根拠を見出すことは難しい。そしてこの12という単位は1年間を12ヶ月に分けるという尺度とも繋がっている。なぜ1年を12に分けるのであろうか。

12ヶ月と呼ぶぐらいなので月の動きと関係していると思われがちだ。しかし実際の月の動きは12という数とは関係がない。地球が太陽の周りを一周する間に、月は地球の周りを13回巡っている。だから旧暦では13ヶ月という暦も挟まることになる。

小さい頃におかしいと感じていたのは、ひと月の日数のばらつきだ。なぜ1月と3月は31日なのに、2月は28日で4月は30日なのか。とても不自然で奇妙な進み方をする。ひょっとすると我々が使っている暦や時間の感覚が、今の地球の現状を招いているのではないだろうか。 そんな疑問を促すような音声を「時の部屋」では聞けるようにした。

■成長と拡大のリズム

マヤの暦を研究していたホセ・アグエイアスという研究者は、その研究結果に基づいて「13の月の暦」を提案している。これは1年を13ヶ月にし、ひと月を28日に固定した暦だ。日本でも翻訳され、その考え方が広まったがまだ存在を知る人が多いとは言えない。その13の月の暦を、目盛盤の一番外側の第九円に今の西暦(グレゴリオ暦)と対応する形で示した。

今の12と60を基準とするシュメールの時計のリズムとは、「成長」と「拡大」を志向している。それに対してマヤの人々が使っていたのは、13と20という基準のリズムだ。マヤには様々な暦や時間感覚があったらしいが、特に重要視されていた数に13×20の260という単位がある。365日を基準とする一年の単位とは別に260日を単位とする神聖暦(ツォルキン)という単位を持っていたり、20年単位のバクトゥンという単位を13回繰り返すことで1時代をカウントしたり何かと13と20が出てくる。

アグエイアス博士によると、この12:60という単位は成長や拡大を志向するリズムであるらしい。だからそれに基づいた現在の時計のリズムに従っている限り、いくら地球環境のことを考えようと、いくら他の生命のことを考えようと、成長と拡大を続けていく志向性を無意識に持ってしまう。だから今の地球の問題を根本的に何とかしようとするならば、まずは時間の概念を取り替えねばならない。

この考えをそのままそっくりと受け入れるのは難しいが、思い当たるところは大いにある。今の地球環境の問題、そして社会の格差の問題などは成長と拡大を志向するところから生まれている。人類はこれまでのい歴史の中で増やすこと、生産することに心を砕いてきた。過剰な生産力を持った今でも、増やすことに注力している。その結果、処理できないほどのゴミが生まれた。そしてさらに拡大しようという精神性が、地球の富の偏りを生んでいる。

これからは成熟や収縮、循環をどのように考えるのかが大きなポイントになる。そのために13:20という単位を用いるのかどうかを判断するは僕自身も正直を言うと根拠が乏しい。しかし今の時間軸に変わりうる何かが必要なことは確かだ。だから13の月の暦と合わせて第九円には新月から満月への月の移り変わりも同時に示すことにした。

「時間のデザイン」をどのように考えるのかというのは、空間デザイナーの範疇ではないのかもしれない。しかし時間と空間は不可分なものであり、むしろ空間よりも時間の方が我々の意識の本質的な部分あるとすれば、その領域に踏み出さざるを得ないのかもしれない。2019年からは時間・空間・意識とそのデザインへの問いが、この作品を機に加わることになりそうだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?