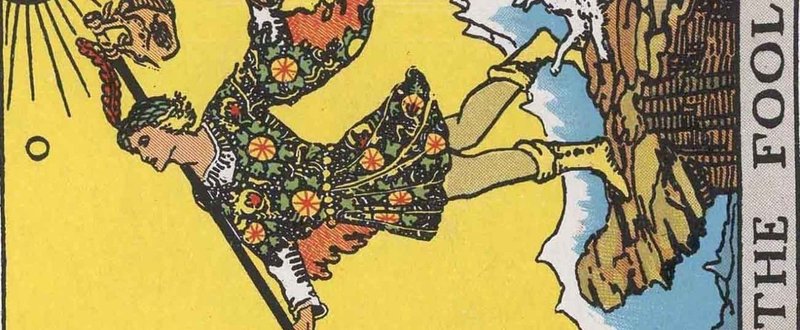

5-6愚か者は世界を救うのか

「まなざしのデザイン」没原稿:第5章「心の進化」06

バックミンスター・フラーが私たちの惑星を宇宙船地球号と呼んだのは1963年のことだ。アポロ8号によって月面からの地球の姿が撮影されたのが1968年。その時以来、私たちは地球という一つの豪華客船に乗っていることを全員が知っている。

ある夜に一隻の豪華客船が大きな海を航海していると想像してみよう。視界はよくないが船は今の所、穏やかな海を進んでいるように見える。しかしその先に何があるかはよく分からない。向こうには大きな大陸があるかもしれないし、いつ嵐がやってくるかもわからない。しっかりと進む先を見ていると船を操縦することはできるのだが、船の中で起こることに必死で、外を見ている余裕がないと危険が迫っても気づかないかもしれない。

そんな中で船は氷山のある危険な海域に迷い込んでいく。今にも大きな氷山にぶつかりそうであったとしても、私たちはそれに気づかずに船内のホールで豪華なパーティをしている。ワイングラスを片手に気の利いたジョークを飛ばしながら会話を楽しんでいる人もいれば、一生懸命お世辞に花を咲かして誰かの注意を引こうとする人もいる。酔って喧嘩を始める人もいる。

一方でそのパーティを支えるキッチンの料理人たちはとても忙しくしていて目の前の問題に必死だ。食材が足りない、給仕が追いつかないと大慌てしている。そんな時に限ってコンロが火を吹き、その鎮火に走り回るような事態になる。キッチンが火事になると大変なので、力をあわせて火を消そうと人々は奔走している。

そんな間にも豪華客船はどんどん氷山に近づいていく。パーティを主催する先進諸国の人。キッチンで料理する途上国の人。そのどちらも船の状態には気づかないでいる。パーティの中の出来事の対応に意識を集中させているからだ。パーティの客たちは、船長や乗組員たちが船をちゃんと運転してくれているはずだと思っているが、彼らも実はパーティに参加している。見張りの者がいるはずだが、無線が壊れているか、疲れて居眠りしているらしく、連絡は届かない。

そんな中で船が危機的な状況にあることに気づく人はパーティを抜け出した人かもしれない。たまたま風に当たりたくて甲板に出る人、船がどうなっているのかが気になる人のどちらかが甲板に出てみると、船が氷山に向かっていることに気づいてしまう。

しかしそうやってパーティから抜け出て船の状態を見つめなおした人がその後、どういう態度を取るのかによって船の命運は分かれるだろう。ある人は向こうから近づいてくる氷山は“幻”だと言ってパーティに戻るかもしれない。あるいは別の人は、これはまずい状況だと考えて一人だけ逃げるためにボートを準備するかもしれない。

しかし中にはただごとではない事態であると受けとめて、パーティ会場に戻って大声で叫ぶ人もいるだろう。それは賢明な人だが、その声はたいがいパーティの騒音の中でかき消されてしまう。あるいは頭がおかしいと会場からつまみ出されてしまうのだ。

パーティ客の中にはその大声に気づく人もいるだろう。しかしその人がもし聡明でないならばどうなるだろうか。大声で訴える人に近寄ってきて、「そんなことはありえない、それよりも飲もう」と声をかける。そうしていると、せっかく船の危険に気づいた賢明な人も、あれは幻だったかもと思うようになるかもしれない。

そんな中、ずっと甲板で遊んでいた者がいる。一人で遊ぶその人はパーティに参加して人と交わることもせず、かといって船が氷山に向かっていくことを気にも止めずに甲板で遊んでいる。パーティ客からも普段から変人か、さもなければ「愚か者」として扱われているため、居なくなっても船内の人々は気にしない。しかしこの愚か者が実は重要な役割を果たすことがある。

もし愚か者が甲板に爆竹を仕掛けて大きな音を鳴らすとどうなるだろうか。爆竹の音に多くの人が何事かと思い甲板に出てくるようになるのだ。そして自分たちの船が氷山に向かっていることに気づいてしまう。皆が船を方向転換するように船長に伝え、全員で協力して船の方向を変えることができるかもしれない。

船長とは文明の方向性を決める世界のリーダーであり、パーティをする人々とは私たちのことだ。そして愚か者というのは社会の外側にいるトリックスターである。その役割を担う可能性があるのは芸術家かもしれないし、“役に立たない”研究をする学者かもしれない。他にも旅人のまなざしを持つ人がその役割を果たすこともあるだろう。

しかしそうやって気づかされてしまった私たちがパーティを続けるか、船の方向性を変えるかは、今後の選択次第だ。愚か者一人の力では船の方向は変えることはできない。愚か者は単に面白がって大きな音を立てることしかできないのだ。この世界を変えるのは、私たち一人一人の選択であり、またその選択によって世界のリーダーが政治や経済といったシステムをどのように舵を取るのかにかかっている。

だから芸術が世界を変えるなどというのは幻想だと私は思う。芸術とは本来、人が生物として生存するための十分条件ではないと思うからだ。”芸術は生活の過剰”というある作家の言葉は 、肉体的な充足が満たされて初めて、こうした余裕が生まれるという真実の一端をついている。

しかし芸術家ができることが一つだけあるとすれば。それは人の心を変えることかもしれない。愚か者は私たち全員がホールでパーティに興じている中で、一人甲板で遊んでいただけだ。しかしそれが“聡明な愚か者”であれば、人々の注意を引きつけて船を救うきっかけをつくる遊びをするだろう。

芸術は動物としての生存する上での十分条件ではないが、協力して生きる戦略を持った人間にとっての必要条件かもしれない。なぜならば人間はすべてにまなざしが届かないので、小さな目的に集中するあまり判断を間違うことがあるからだ。そう考えれば誰もまなざしを向けていないような方向へ、まなざしを向けている愚か者の役割を社会の中で担保しておくことの意味が見えてこないだろうか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?