MTT プリフロップ/GTO

私もMTTは勉強中なので、勉強しながら見つけた法則や下限のハンドについてここにまとめていこうと思う。間違ったことも多々あると思うので、もし発見したらご教授いただけると幸いだ。

MTTの概観

Cashゲームと比較したMTTに特徴的なことといえば

①レーキ無し

②アンティゲーム

③Chip EVとICM

④ブラインド上昇

が主に挙げられると思う。

①レーキ

レーキが存在しないのがMTTの大きな特徴だと思う。キャッシュゲームではフロップが開いた後にポットの割合に応じてレーキ(手数料)が徴収される。つまり、フロップはなるべく開かない方が得であり、3betが増えてコールが減る。

MTTではレーキが存在しないため、キャッシュゲームに比べてコール頻度が向上する。その分3bet頻度が減るかと思いきや、それはICMやバブルファクターなど様々な要因によって変化するので、これはなんとも言えない。

””MTTではプリフロップにおけるコールがより正当化される””ということは重要なので抑えておきたい。

②アンティゲーム

キャッシュゲームにもアンティが存在することはあるが、アンティが存在しないMTTは存在しない。アンティが存在するとポットがより大きくなるので、ポットに参加するインセンティブが働く。つまり、VPIPは向上する傾向にある。

③Chip EVとICM

Chip EVとは、自身がそのアクションによってどのくらいのチップが得られるのかを示す値だ。

一方、ICMはチップ量からどの程度の賞金が見込めるかを示した値だ。

トーナメントはインマネするまでに飛んでしまったら、いくらチップを持っていても賞金が0となる。

セカンドチップリーダーでバブルにいたとしても、チップリーダーとのオールインに負ければ賞金は0になる。

バブル付近では、チップの上昇に対して飛ぶことの損が大きすぎて、オールインに対してオーバーフォールドしなくてはならない(例えば、プリフロでAKをフォールドする)など、かなり直観に反するプレーが増える。

MTTではチップを増やすことよりも、生き残ることが優先されるシチュエーションがある。これがChip EVとICMによって発生する直観に反するGTOだ。

④ブラインド上昇

ブラインドが上昇するということが、MTTの最大の特徴であると言っていい。これによって、自身の持ち点が時間経過によってより少ないBB数になってしまう。これは先に述べたICMに大きな影響を与える。

何もアクションをしないとどんどんBBが少なくなり、インマネまでに飛んでしまうリスクが高まる。

また、このブラインドの上昇により様々なブラインド量における戦略を覚えなくてはならない。Cashゲームではなんとなく100bb~200bbくらいで戦うことが多いのでそんなに変わらないのだが、トーナメントでは10bb~30bb前後のスタックで戦うことが最も多い。こうなってくると、プリフロップの戦略がとても変わってくるため、各bbにおけるプリフロップ戦略を抑える必要がある。

ポストフロップはSPRに応じたプレーをすれば良いだけなので、特に問題はないだろう。

プリフロップ戦略(8Max)

概観

①C.Cレンジが増加する

②C.Cが1つ入るとレイズレンジが広がり、コールレンジは狭まる

③C.Cが2つ入るとレイズorフォールドになる

④C.Cが入っていない時は、AA, KK, AKs以外の3betはEVが変わらない。

→とりあえずコールしておけばEVロスはない

⑤BB以外では、EP, MPのオープンに対してオフスートは嫌われる

→絵札+Tの組み合わせくらいでしか参加しない

Ex) 30bb, HJ open vs BTNで、A9oが初めてレイズorフォールド

⑥オープンAIレンジに関して

30bb: なし

25bb: SBのみ、44~22, Amo

20bb: BTN, SBのみ、44~22, Amo

15bb以下: パワーナンバーに従ったオールイン

100bb

①100bb

○コールレンジ

100bbの戦略は特にキャッシュと大きく乖離しないが、コールが増えることはここでも如実に反映される。

例えば、UTGopenに対しては72s以外の全てのスーテッドはコールになっている。これはキャッシュゲームにおけるSB vs BBのディフェンスレンジよりもかなり広い。

これは6maxだが、9maxならディフェンスレンジをもっと狭くしなくてはならない。そう考えると、かなり広いレンジをBBはディフェンスすべきだということがわかるだろう。

○3betレンジ

以下にプリフロップの戦略を概説する。

○C.Cが入ったら

・C.Cレンジが減少

C.Cレンジ:ポケット、Am〜ls、スーコネ

・レイズレンジの拡大(1〜2%くらい広がる)

下限:{絵札+T}スーテッド+, TT+, KQo+

ブラフ:スーコネを3回に1回くらい

・2C.Cからレイズレンジがリニアなレンジになる。

下限:TT+, AQo+, 絵札のスーテッド

ブラフ:なし

・2C.C入ったらBB以外は3bet(4倍くらい)

→つまり3C.Cはミス

ということがわかる。

これはUTGopenであり、これをずらした時の傾向を以下に述べる。

以下のものは直観的にわかりやすいため、特に説明はしない。

◎openポジション、CCポジションが後ろになると

→バリュー3betの下限が緩くなる

○オフは狭いまま(KQo+)

○スーテッド

EP: 絵札スーテッド+ JJ+

MP: (絵札+T)スーテッド + TT+

LP: (絵札+T, 9)スーテッド + 99+

◎アクションがBBから遠ざかるにつれて

コールレンジは大きく減少し、レイズレンジも少しリニアになる。

80bb~40bb

基本的な戦略は100bbの時と変わらず、スタック量が少なくなるにつれて3bet頻度が高くなる。openにワンコール以上入ったところに、JJ、AKoなどのハンドで3betオールインする頻度が生じる。

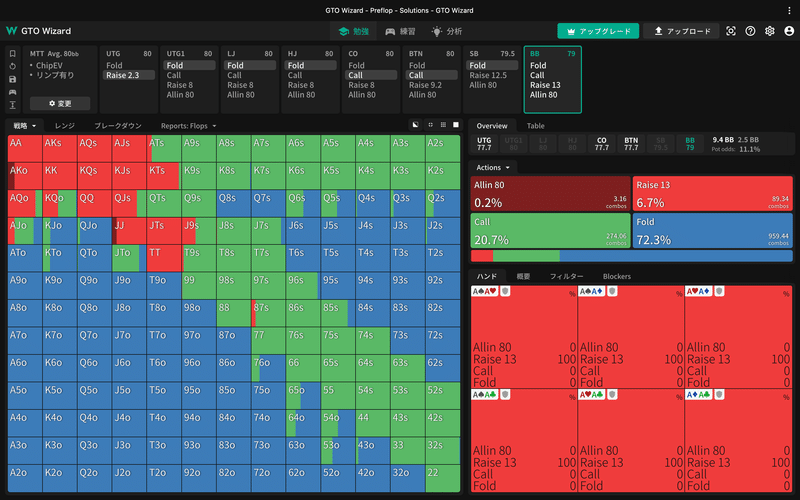

80bbにおけるプリフロップの戦略

60bbにおけるプリフロップの戦略

80bbにおいては、まだまだ3betAIには遠い。

60bbになってくると、オープンにツーコール入った時、スクイーズ目的の一発オールインのレンジが増えてくる。

openにワンコール入ったレンジについては少し狭くなり、以下のようになる。

○オフスート

EP:AKo

MP:AQo+

LP:AQo+, KQo+

○スーテッド、ポケット

EP: AKs, QQ+

MP, LP: 絵札スーテッド, TT+

→LPではT絡みのハンドで頻度調整

◎オープン頻度

スタックが小さくなるにつれて広がる

◎特徴的なハンド(60bb以下)

ATs+, KQs→3betせず、C.Cする

A5s → ブラフハンドとして使わない

◎3bet

ブラインド周りで、88, 77やAQo, AJoの3bet AI頻度が見られるようになる

40bb~30bb

特徴

◎コールレンジ減少(BBは増加)

Ex) UTGopen

特徴的なコールハンド

ATs+, KJs+, TT~77

◎3betレンジ増加

○3betAI(バリューレンジ)

EP open:ブラインドからTT、AKo

MP open: AKo, KJs, TT, 99(JJ+は刻み3bet)

LP open(vs ブラインド): AJo+, TT~66

30bb~20bb

特徴

◎コールレンジ激減

EP open: COまでレイズ or フォールド

◎3betAIレンジ増加→実際には全レンジ3bet AIで単純化戦略がとれそう。

○UTGopenに対するUTG+1の3bet AIバリューレンジ(バリューの下限)

JJ~99, AQ+, KJs+

○オープンが後ろになるにつれて伸びるバリューレンジ:

AXs(X=T+), 66までのポケット

→ブラフでXJs, XTsを加えていく

20bb以下

特徴

◎AIオープンレンジ

・パワーナンバーに応じてAI

・基本は混合戦略→スタックが少なくなるとAIに近づく

・パワーナンバーが足りてるハンドでopenするもよし

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?