「和の心」を伝えるために(花文化歴史をたどる)

1.序文

「和の心」と聞けば、なぜか、心がなごむ。

それは、日本人の心の中に、

空気のように存在している……。

たまに、お店にふらっと入って、

日本らしい雑貨や食器をみると、心が落ちつく。

温かくて丁寧な接客を受ければ、そこに、和の心を感じる。

海外の人と交流するときには、「和の心でおもてなしを!」

そんなキャッチフレーズを胸に、ちょっと意気込む。

ビジネスの世界なら、日本のものづくり、芸術品、商品開発、

接客サービスなどで、その心が表現されることも。

~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~

「和の心は、日本らしさの中に?」

それなら、花を贈るときにも

和の心を込めてみたい!

それをテーマに

ブログを書いてみようと思った。

そして、そのときに、真っ先に考えたのは、

「和風」のデザインにすること。

でも、ちょっと待って!

それって「形」であって「心」じゃない。

そもそも「和の心」ってなんだっけ?

いったい、私はどんなところに、その魅力を感じてる?

和風だから?

ホスピタリティを感じたから?……

だんだんと、いろいろな疑問がわいてきて、

収集がつかなくなった。

そして、記事を書く前に整理しようと思った。

実は私こと、和のこと(芸術文化)について、

専門家でも、その知識に詳しいわけでもありません。

でも、素人なりにその心を解釈して、一つの表現ができました。

その方法を、まとめていたら、

気づけば、ちょっと長文に……。

「今思うこと」~「本を読んでまとめたこと」~

「花贈りのアイデアとして形にするところ」まで、

汗と涙の結晶のような

(その理由は、最後に判明します♥)

そんな、またとない記事になりました。

(全体の流れ)

和の心と社会・芸術文化との関係で、

疑問に思うこと、期待することを大まかに整理して、

今押さえておきたい、大切と思われることをまとめました。

そのあとに、日本の花文化の歴史や体験から、

和の心を解釈し、花贈りでそれを表現してみたいと思います。

~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~

2.「和の心」の今

①これからの社会と和の心(問いと期待)

問い:「和の心は、どうなっていくのか」

「和の心」は、日本人の精神性とも言われる。

その本質は、集団的な秩序、礼儀作法を重視した精神文化。

「和」が使われた歴史は古く、7世紀初頭に成立した十七条憲法の

「和を以て貴しと為し」(協調の精神)に代表される。

また、儒教や仏教、神道といった宗教的な思想の中にもその精神がある。

そのため、伝統的な芸道やマナー、文化芸術の中に、

すでに根差していることが多い。

また、「和の心」は、もっと広い意味でも親しまれている。

「和」の言葉には、おだやかなこと、なごやかなこと、

のどかなこと、調和、日本風などの意味もある。

日常的には、相手を敬い、思いやるような

「おもてなしの心」がイメージされることが多く、

その言葉には、温かな印象があり、

人と人とのつながりを感じさせます。

~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~

時代は令和に入り、

社会は、大きな混乱とスピードの中で変化しています。

最近では、VUCAの時代とも言われるように。

VUCAとは

Volatility変動性、Uncertainty不確実性

Complexity複雑性、Ambiguity曖昧性

その要因としては、大きな課題となっているパンデミックをはじめ、

グローバル化の加速、AI・DXなどのデジタル改革、

多様性尊重の流れなどが、あげられます。

AI(Artificial intelligence 人工知能)

DX(Digital transformation デジタル技術を用いた変革)

それは、未来のより良い社会を目指して変化していくもの。

一方その裏では、痛みをともない、淘汰されゆくものも。

社会の変化の中で、淘汰されゆくものは、

その前兆として、自らバランスを崩して、

過剰になりすぎたときに、その宿命を受けることがあります。

「和の心」はどうでしょうか。

例えば、和の心「集団的秩序や協調的であること」は、

社会の波の中で、ときに姿を変えていく。

グローバル化などによって競争社会が激しさを増すほど、

「和」の大義名分が、何の大義も未来の希望も掲げられずに、

一握りの偏った利益や目的のために一方的に使われることも。

それは、個人の未来に蓋をするような窮屈さを強いることになる。

また、そんな状況の中で、改善する道を阻まれれば、

同調するしかない雰囲気がつくられてしまうことがあります。

そして今では、背中をあわせるように、

SDGSという国際目標が掲げられ、

「持続可能な社会」に向けた動きがでてきました。

将来世代のことを考えた取り組みが求められ、

短期的利益追求から、長期的繁栄の流れへ。

日本の優先課題には、「人材の活躍」という目標もあります。

SDGs

Sustainable Development Goals 国連が掲げた

2030年までに持続可能でより良い世界を目指す国際目標

そのような流れから、日本でも、縦社会、集団のあり方が

見直されつつあり、個人の自立が課題になってきています。

「和の心」は、これからどうなっていくのでしょうか。

そして、個人も同様に、社会の変化の中で、

「自分とは(日本人とは)何か」を問い直すことになる。

グローバル社会の様々な情報にアクセスしながらも、

流されすぎることなく、自分らしいメッセージを発信していく、

そんな動きがでてきているように思います。

(これからの期待)

新しい「和の心」の時代。そこから、

素敵なモノ(コト)が生まれるかもしれない。

AIを活用した「非対面、非接触型」の

おもてなしサービスが様々な分野で広まってきました。

それが、これからどう変わっていくかは未知数。

ここでは、これからにふさわしい「和の心」を

表現するための方法を探っていきます。

~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~

②これからの和文化と和の心(問いと期待)

問い:「芸術文化に宿る和の心を、どう理解していくのか」

和の心を反映したものといえば、

その象徴とされるのが、有形(無形)の芸術文化。

一方で、その解釈が難しいと感じることが2つあります。

1.作り手(技術者・表現者)の心を理解すること

~歴史があって奥が深い、そして、作り手の心がある~

数年前、日本のものづくり文化を学ぶ講習に

参加して思ったことです。

そのデザインや素材の見方、歴史とその背景くらいまでは、

パンフレットやお店の方の話を聞けば、

何となく分かったつもりになる。

でも、積み重ねてきた伝統とそこに込められた心を、

どのように理解したらいいのか。

例えば、「和紙」

日本の原料は長繊維なので、

風合いがよくて、温かみがありながら、

洋紙に比べて丈夫で滑らかで光沢もある。

伝統の手漉きは、日本の風土にあった独特な技法。

でも、手作業中心かつ重労働で採算があわないため、

大半が機械化していく。

それにともない、技術者などの後継ぎが減っていく中、

様々な工夫をこらし、その良さを継承するための努力をしている。

その想いが理解されないまま、本物が失われていく。

手触りに違いがあっても、便利なもの、

生産性のあるものへ移り変わっていく社会。

時代のニーズにあった機械で生産された、和(和風なもの)に、

その心は、どのように表現されている(されていく)のか。

普段、手頃で扱いやすい印刷紙を愛用しながらも、

本当の日本らしさは、これからも生き続けて欲しいと思う。

京都 嵩山堂 はし本

https://suuzando.co.jp/

2.常に変化する芸術文化から、「和の心」を理解すること

芸術文化から、和の心(日本の精神が反映されたもの)を

理解することの難しさ。

それは、その3つの特徴にあると思います。

①他国の文化をルーツにしているものが多い

弥生時代から、日本は交易をとおして、

主に中国から文化や宗教を取り入れてきた。

明治時代からは、それが西洋文化から、

戦後は米国、グローバルへと広がっている。

日本は、時代の流れにあわせて、

積極的に他の文化を取り入れてきているため、

日本独自のものなのかな?……と疑問に思うことも多い。

②政治(宗教)、流行にも大きく左右される

政治や宗教、社会的な流行によって、

求められるもの(デザインや表現など)は常に変わり続ける。

特に室町時代に花開いた禅宗は、

多くの芸術文化(芸道、武士道)にも影響している。

江戸時代には、町人文化など、大きな社会的流行もあった。

➂海外の評価に揺さぶられることがある

政治(宗教)、時代の流行に影響を受けながら、

生き続ける方法を探り、その道を海外に移して、

高い評価を得る作品(前衛芸術など)もある。

現代では、芸術文化もグローバルに展開していて、

和文化も多様化、その表現スタイルは混沌としている。

また、海外で評価される(美しいとされる)ものと、

日本人が思う日本らしいもの(日本で評価される作品)が、

違うこともある。

~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~

そのような芸術文化の特徴の中にも、

和の心が宿っていそう……と、

(個人的に)感じたものが2つあります。

1.日本の独自性を求め、その葛藤の中から生まれた作品

海外の文化を受け入れながらも、

日本独自の文化をつくりあげようと試行錯誤する中で、

様々な思想や様式、個性や才能が生まれて、

その時代にあう新しい日本らしいものに

挑戦してきた歴史があります。

日本人としてのアイデンティティがその原動力なら、

その道筋と表現に「和の心」が秘められていると思いました。

2.日本の風土に根差した作品(原料、技術など)

環境に調和した、穀物や植物は美しく育ち、

花は美しく咲くという自然の摂理。

和紙の原料には、日本の植物が適しているように、

日本の自然から生まれた生活雑貨、家具などは、

その肌触りなども含めて、なぜか私たちの心をなごませます。

そこには、やっぱり、日本らしさがあり、本物感が漂っている。

それが、人にも当てはまるとしたら、

その豊かな自然から大きく影響を受けてきた背景。

島国で長い間、他国の攻撃を受けにくかった歴史。

心おおらかに、色濃くその独特で豊かな文化を育んできた。

その心象が文化芸術の中に、今も多く

反映されているかもしれないと思いました。

(これからの期待)

「和の心」のリバイバルを伝える

個性豊かな作品が生まれるかもしれない。

芸術文化に宿る「和の心」

その理解は難しくても、それぞれの作品に込められた、

それぞれの和の心を、専門家の知識や経験を参考にしながら、

自分なりに解釈することはできます。

そして、それを取り入れて、面白い作品が生まれる(つくれる)

かもしれないと思いました。

ここでは、実際に、芸術文化の1つ、日本の花文化から、

その解釈をしていきたいと思います。

~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~

3.日本の花文化の歴史(いけばなと茶の花)

ここから、日本の花文化の歴史について、

ふり返ってみたいと思います。

日本では古来から、植物を、神の依り代として

祭祀などに取り入れてきました。

6世紀には、仏教とともに神仏にそなえる「供え花」が伝来、

平安時代の末期には、それが日本化します。

書院造という建築様式ができたり、

文化趣味を嗜むなど、当時の生活様式にあわせた

「座敷飾り」に発展していきます。

室町時代には、植物(花)を理想の姿にいける

「立花」という様式が成立。

他にも、鑑賞や知的趣味にあわせた

自由な生け方のニーズも高まっていきます。

(その後、茶の湯の発展とともに、

わびさびの世界にも花が使われるようになります)

それが、江戸時代には、立花より自由なスタイルの

「抛入花(なげいればな)」として流行し、茶の花も同じころ成立。

(茶の花は、花入れに挿す「投げ入れ」が基本で、

亭主の想いを表現するものとして、茶室の床の間に飾られました)

その後、いけばなは、芸道として、

多くの流派にわかれて継承していき、茶の花とは別の道へ。

(いけばなは、花に対する姿勢や精神も大切なものとされました)

明治維新後には、西洋から洋花が伝来、

西洋志向による和洋折衷の建築様式にあわせた「盛花」など、

新しいスタイルが生まれて、発展していきます。

書籍「いけばなにみる日本文化-明かされた花の歴史」では、

第二次大戦後、海外の人々のニーズを受けて、

前衛いけばなが世界で注目されたものの、

昭和50年代には、自然回帰の流れで、

植物の「生」に配慮された作品が、

いけばなとして継承されていったとあります。

生け花の根本義は、生命を尊ぶ姿勢にあり、

「野にある花を生けることで野にある以上に生かされ、

生きることである」と、述べられています。

(著:鈴木榮子 いけばなにみる日本文化

-明かされた花の歴史 思文閣出版)

また、日本の花文化の流れには大きく2つ、

いけばなと、茶の花がありますが、

実は、そこに共通する根源があったという研究も。

書籍「利休の茶の花 いけばなと茶の湯」では、

池坊の初代専好(立花師)と

茶の湯を大成させた利休(茶人)、

二人が師弟関係があった事実を発見し、

お互い影響しあっていたという仮説をもとに

数少ない伝書や逸話集から、

その共通する根源を考察しています。

二人の生けた花は、「形」で花を生けるのでなく、

美しい花を賞翫するのでもなく、

花でその深い心情を表現するという点で一致していた。

「利休と初代専好の花は姿形の美を追求するためのものでなく、

花を生ける亭主の心入れ、姿勢、意図を表すもの、

茶の心、花の心をいかに表現するかを目指したものだった」

と、述べられています。

利休は、新しい茶の花の探求の跡を残しながらも、

その次の世代以降は「(花の)性のまま生ければよい」

とされて、ほとんど法式化されることはなかったようです。

(逸話などでつくられた利休像から、

利休の花として伝えられていることはある)

結局、「花の法式」は池坊(いけばな)だけが、

継承していくことになります。

(著:桑原宗典 利休の茶の花 いけばなと茶の湯 思文閣出版)

(日本の花文化まとめ)※本を参照

花文化で重要とされてきた2つのこと

①(花の)「生」を活かす姿勢

②(形より)心情を表現すること

~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~

4.日本の花文化体験(感想)

~実際に、やってみないと分からない~

ここから、日本の花文化を体験して、

感じたことをまとめます。

①いけばな(初等科コースまで体験)

いけばなは、(個人的に)一言でいうなら「かっこいい」。

一般的に、西洋のフラワーアレンジメントと比べると、

左右非対称、シャープな構成を活かしたデザインが多く、

すっきりしていて、花一つ一つが際立って見えます。

枝や葉で空間を大きくとるので、少ない花材でも印象的。

自宅に和室や床の間があれば、和で統一されて、

空間がいっそう素敵になります。

②茶道(茶花)(1回の講座を体験)

茶道では、「花所望」といって、

亭主が客に花入れの楽しみを譲る作法があります。

(茶室に飾る花は「茶花」と言い、花屋さんにある洋花ではなく、

野に咲く野草や花を使います。使う花や枝は2、3本くらいまで)

茶花の代表格、椿を1輪に、枝を1本くみあわせ、

花入れという器に挿す。

~野に咲いている姿のように~

茎や枝が曲がっていてもそれを活かすことを優先する。

バランスが少しおかしくても、

枝ぶりがあっちを向いていても……。

もっと整えたい自分の気持ちより、

花の姿(生)に意識を向けて、作為を与えないという流儀。

洋花をアレンジすることに慣れきった私の心が、

リセットされたような、ハッとさせられる瞬間でした。

花の命や、もともとの個性の美しさを活かしながら、

心を込めて挿し、心を込めて鑑賞する。

そのときに、これが「和の心」と感じられる、

どこか懐かしいような安らぎがありました。

茶道を25年続けてきた体験が綴られたエッセイ

「日日是好日-「お茶」が教えてくれた15のしあわせ」では、

茶道のもっと奥深い世界が描かれています。

「茶道は、まずは「形」を作っておいて、

その入れ物に後から「心」が入るもの」

そんな師匠の言葉を前に、

形を作る難しさに悩まされながらも、

茶道を習い続けた末……。

ある日突然、

形どおりに手が勝手に動いたり、今まで気づけなかった

豊かな風情を感じ取れる一瞬の喜びを味わった。

「茶道の形には、無駄はなく、すべて意味あるもの。

(茶道は)自分の方法で自分の道をつくれる

自由な世界だった」と、語られています。

(著:森下典子 日秘是好日

-「お茶」が教えてくれた15のしあわせ 新潮文庫)

(日本の花文化体験まとめ)※個人的な感想です。

いけばなは、日本の芸道としての精神性が

「形」に反映されているような、凛とした印象がありました。

京都旅行での茶道体験や、花所望の体験では、

形を学ぶ手前のその世界感を味わう趣味として参加。

でも、その流儀に「癒される、我にかえる、ホッとする」

個人的には、これを「和の心」として表現したくなりました。

日本の自然と調和しているような印象。

禅宗の影響を受けながらも、

日本独自の美意識を取り入れた茶の湯の「わびさび」は、

和歌や平仮名など、日本らしい余白を感じさせる美にも

通じるところがあるように思いました。

~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~

5.ネオ花贈り!(和の心を伝える)

最後に、「和の心」を込めて、

花束を贈ってみたいと思います。

個人的に素敵だと思う「和の心」の要素を3つあげて、

そこから、デザインを考えました。

(この花贈りが活かせそうなシーン)

海外の方(来日中)へ、お祝いの花を贈りたいとき

ビジネス上のおつきあいで花を贈るとき

もちろん、日常どんなシーンにもアレンジOKです!

①「自然(人)との調和」

(和の心から)

亭主は、茶室の世界観や相手の心にあわせておもてなしをする。

茶花は、掛け軸にあわせて、季節、茶室・客の状況に

調和するように茶室の床に飾る。

(蕾の花を選び、客の前で花が咲くタイミングにも配慮)

それは、一期一会の精神で心を込めるということ。

花束で表現する

⇒日本の季節(自然観)

相手の心や状況にあわせた花、デザインを選ぶ

例)

目的は……

来日した海外の方のお誕生日に、

おめでとう!の花束を贈る。

相手の状況や気持ちは……

日本にいる間、できるだけ多く日本らしいものを体験したい。

相手の印象(雰囲気)は……

大人の女性、笑顔が素敵で可愛らしい

⇒相手の印象にあわせて、

花束の色合いは柔らかいピンク色の濃淡でまとめる。

大人の落ち着きや、日本の秋の季節感もプラスする。

※ご参考

禁花

(茶の花では、茶室の世界観、茶の味や香りを損なう花を避けます)

花を贈る時も同じように、

時と場所にふさわしくない花は選ばないようにします。

特に、レストランなど料理が提供される場所、

冠婚葬祭、相手の体調に配慮したいとき(お見舞いや出産祝い等)は、

花屋さんに確認するようにしましょう。

②「形よりも心(花の生)」

(和の心から)

利休と初代専好の目指した花は、

「茶の心、花の心をいかに表現するか」だった。

また、いけばなと茶の花の精神には、

花の「生」(生命)を活かすという姿勢がある。

花束で表現する

⇒主役の花は1種類。多めに配分して際立たせる。

新鮮な旬の花を選び、その花の格にあったラッピング、

花瓶を使うことで、花の個性、魅力を高めます。

例)

「旬の花を主役に」と思っても、花屋さんになかったり、

数が限られていることもあります。

その場合は、色合いやその他の花材で季節感を出します。

⇒ここでは、(秋らしい色合い、小花とあわせて)

主役はピンクの百合。秋らしい菊とセロシアの花をあわせ、

暗い赤茶の葉物、枝物(石化柳)のシックな色とあわせました。

※ご参考

花の格によって、ふさわしいとされる花器

(「真」「行」「草」)があります。

簡単に言うと、花の格と花器の格をあわせます。

百合など、大きくて華やかな花(格が高い)なら、

ラッピングは高級感ある素材や

陶器やカットガラスなど重厚感のある花瓶の方が

花の魅力が高まります。

⇒ここでは、ラッピングの素材は、

品があって優しい風合いの和紙を、

花瓶活けには、和風の陶器を使いました。

③「余白の美」

(和の心から)

いけばなと茶の花の精神では、

その形式が目的ではなく「風情」が大切。

いけばなでは、「立花」の伝統を基準に、

陰陽の調和や宇宙観まで、花の組み合わせに取り入れていた。

華やかさを避けて、本質以外をそぎ落とす美の精神がある。

花束で表現する

→主役の花の個性とその自然観を際立たせるような

花束スタイルを選び、色数を最小限に、シンプルに

例)

百合の個性を活かして、シンプルな縦長の花束に。

組み合わせる枝は、迫力ある個性的なものにしました。

花色はピンクの濃淡のみ。花同士の役割を混在しないように、

それぞれの個性が際立つように空間をとりながらも

全体を調和させます。

(その余白に、百合の甘い香りが漂うように)

※ご参考

花束のスタイルやデザインは、あくまでも「形」ですが、

それは、花の「生」を活かす、「心」を表現することでもある。

余分なものをそぎ落としたときに生まれる余白に、風情が宿る。

例えば、カラーの花なら、縦長のすっきりしたラインで

まとめたシンプルなスタイルの方が印象的に見える。

ラナンキュラスなど、丸く可愛らしい花なら、

丸いブーケスタイルが、その生(個性)を際立たせます。

とかく、海外の方のなかには、

かなり誇張した日本のイメージをもっていることがあります。

忍者、サムライ、中国語の漢字……。

(たまに中国らしいものを間違えて日本らしいものと思っている)

最近は、それも少なくなってきているようですが、

そんなとき、本当の日本らしさを、伝えたいものですね。

ところで……和の心の要素を取り入れて、

よい感じには仕上がったけど、

よくある和のスタイルとも言えなくもない。

ここで終えたところで、「ファンタスティック!」

と感動してもらえるのか……。

もう一押し。

最後に、時代のトレンドを取り入れて……。

自分の個性をプラスしてみましょう。

例)

ここでは、ユニークなおもてなしを演出したいと思います。

⇒メッセージを日本らしく、こだわってみました。

メッセージカードは、カードではなく、和紙で。

絵巻のように丸めて、花束にこっそり忍ばせます。

メッセージは、シンプルに漢字二文字。

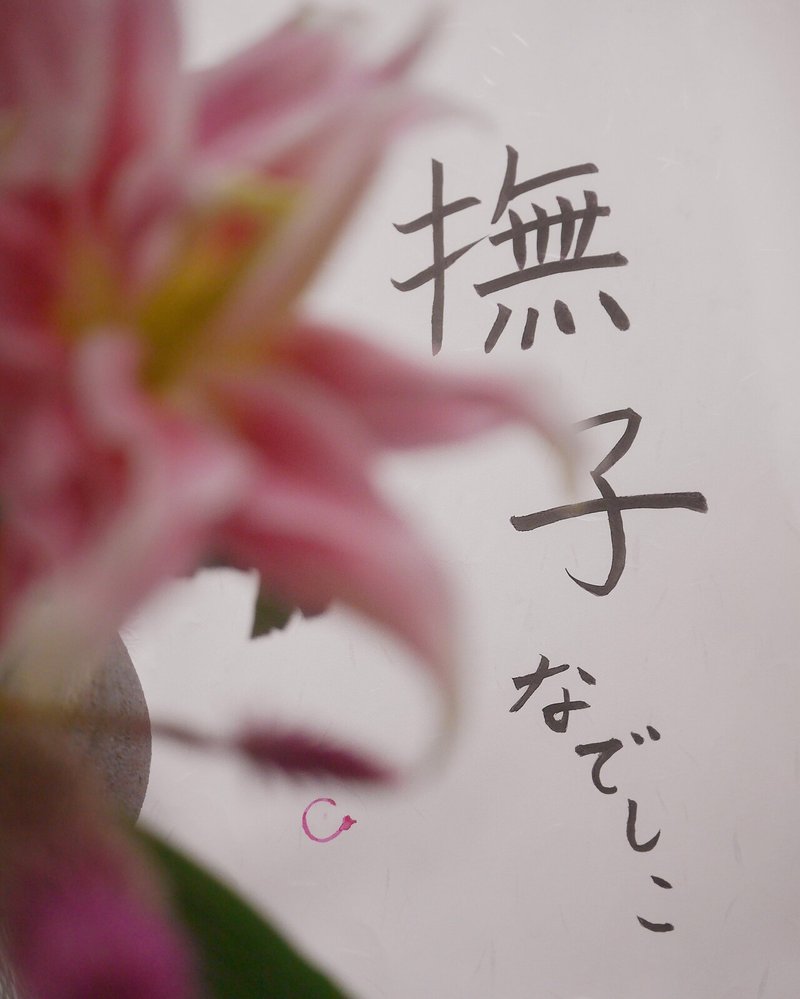

「撫子」

と筆ペンで書く。

(撫子(なでしこ)の花と、その花の姿のように可愛らしい

相手の女性の印象を重ねて、漢字(単語)で表現しました)

あぁ……イメージどおりにならない。

かっこよく書けなかった。

でも、素人には素人なりの味わいがある!

と、自分に言い聞かせることにして。

(毛筆で、万葉仮名にしたかったけど、

無理をせず、今できる精一杯で。涙😢)

「撫子」(ピンク色)には、「純愛」という花言葉も。

可愛らしく、相手の女性の印象にもぴったりです。

海外の方へのおもてなしには、

ぜひ、ほめ言葉を!

口にするのが恥ずかしくても、

手紙にしたためれば、日本らしい味わいにもなる。

平安時代のような奥ゆかしい日本を感じさせる。

「そんなの古いよ~」と、

お感じになった方……。

ほめ言葉、苦手だったりしませんか?

(自分にもちょっとある……)

そして、秋の七草(撫子もその一つ)のエピソードをあわせて、

メッセージにしてみてはどうでしょうか。

~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~

6.まとめ

おおらかで独特な風土から生まれた「和の心」。

多様化するその美の追求はこれからも続く……。

日本らしいもの(形)で、日本らしさを表現することもできる。

でも、そこに「和の心」を感じる何かがあれば、

(たとえ意味をよく理解できなくても)、もっと感動する。

日本ってこんなに素敵だったんだ!と気づかされる。

これからも、そんな商品やサービスに、

ありがとう!Thank you ! と、

目を潤ませ、感謝することでしょう。

#とは #スキしてみて

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?