『SDGsは日本だけ』って本当に?~海外記事から考える日本のSDGs~

株式会社Flexas Zの稲葉涼太です。

中小企業の皆様のSDGsに関するお困りごとを解決するSDGsコンサルタントです。

今回は、海外のSDGs記事を起点に日本のSDGsについて考えます。

1.「SDGs」は日本だけで通じる言葉?

日本でSDGsの言葉の認知度は年々急速に高まっており、2023年では90%に迫る勢いです。

言葉の認知度が高まるに増え、ここ1,2年SNS上で「SDGsなんて他の国では使わない」「日本だけで通じる言葉」という言葉も見るようになりました。

ちなみにこの記事を執筆時点で、Google Trendsにてキーワード「SDGs」を日本の過去12か月で調べたところ、関連キーワードの注目3位が「SDGs 日本だけ?」でした。

実際に「SDGs 日本だけ」なのでしょうか?

世界経済フォーラム調査による各国SDGs認知度

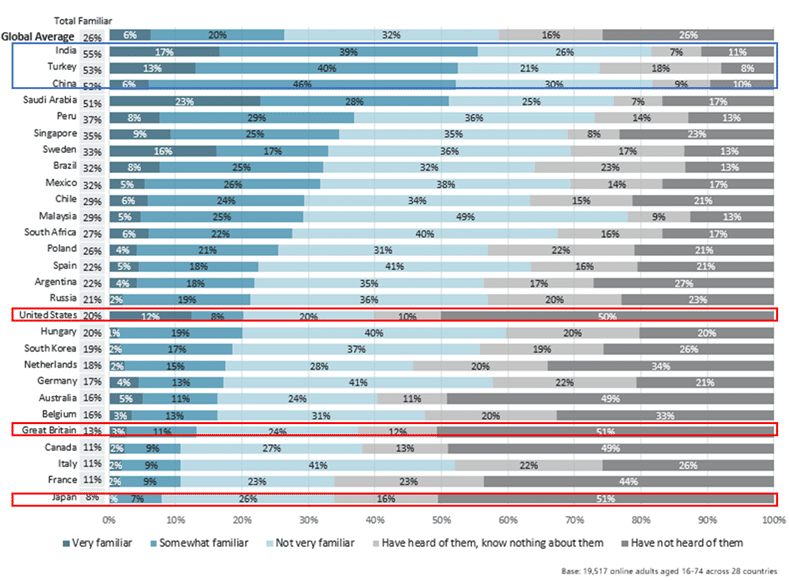

少し古いですが、世界経済フォーラムが2019年に28カ国の16歳から74歳までの約2万人を対象に、SDGsについてどの程度知っているかの調査をしました。

2019年時点で調査対象国の76%がSDGsについて何らか知っていました。

トルコでは、回答者の 92% が SDGs について聞いたことがあり、そのうち53% は非常によく知っている、またはある程度よく知っていると回答しました。

中国では、90% が SDGs について聞いたことがあり、そのうち 52% は非常によく知っている、またはある程度知っていると回答しました。

インドでは回答者の 89% が SDGs について聞いたことがあり、非常によく知っている、またはある程度知っているの回答率は対象国中最高の55%でした。

では、なぜ「SDGsは日本だけ」と言われるかを想像しますと、この調査で50%以上が「全く聞いたことがない」と回答した国は日本、アメリカ、イギリスでした。

日本に伝わる「海外情報」として情報量が多いのはお仕事などで関わる方の多いアメリカの英語情報だと思います。

この調査時期の後、日本でSDGsの認知度が急速に増えました。

それに伴い、「SDGsは日本だけ」「アメリカでは聞かない」とSNSで言われ始めたと推察します。

次にアメリカのSDGsの捉え方に関してもう少し見ていきます。

2.「このカラフルな車輪は何だ?」New York Timesの記事からの考察

2022年8月New York Timesに「Why is this colorful little wheel suddenly everywhere in Japan?」という記事が掲載されました。

直訳しますと「このカラフルで小さな車輪が、なぜ突然、日本のどこにでも存在するようになったのか?」です。

カラフルな車輪とは、SDGsの17ゴールのカラーホイールのことで、SDGsバッジなどでよく見かけるものです。

New York Timesの記事は掲載期間外となりましたが、The Japan Timesに転載され今も無料で読むことができます。

まず記事では、いかに日本でSDGsが広まっているかを紹介しています。

突然、日本中のスーツを着たサラリーマンの胸元に、17色のカラフルな新しいアクセサリーが現れ始めたこと。

日本最大の経済団体である経団連がSDGsを憲章に加え、イメージを重視する企業がSDGsに飛びついたこと。

SDGsボードゲームやSDGsの漫画やSDGsの遊び場があり、子どもたちはSDGsで遊ぶことができること。

旅行会社はSDGs旅行を提供し、旅行者はSDGsの目標達成に向けて日本がどのように取り組んでいるのかを学ぶことができること。

NHK のSDGs に関する動画はYouTube で 93 万回以上再生されていること。

子ども達は大人の約2倍、SDGsを理解しているという日本の世論調査があり、文部科学省はSDGsを授業計画に取り入れることを推奨し、多くの保護者は子どもの課外活動のリストにSDGsを追加していること。

記事は『おそらく日本ほどこのSDGsキャンペーンを目に見えて積極的に取り入れている国はないだろう』と書いています。

一方で、日本のSDGsに関する疑問も記載しています。

日本人の90%近くがSDGsを知っていることがわかったが、SDGsを説明できる人はわずか3分の1程度だったこと。

SDGsが国連で採択された2015年にSDGs達成ランキング13位だった日本は年々順位を落とし、この記事が書かれた2022年は19位まで落ちていること(※参考:さらに2023年は21位まで落ちています)。

世界経済フォーラムの2022年ジェンダーギャップ報告書で146カ国中116位となったこと(※参考:さらに2023年は146か国中125位まで落ちています)。

SDGsバッジの普及はSDGsを理解しているからつけているのではなく、義務感あるいは派手なアクセサリーを見せびらかすためにつけているのではないか?という声の紹介。

…などを挙げています。

そのような疑問の声を挙げながらも記事は最後に「SDGsについて知る人が増えるにつれて、SDGsバッジは一時的な流行から真の変化の象徴へと移行する」と信じる人の声を紹介し、「人々が何かをしなければならないと感じる雰囲気が生まれている」の言葉で結んでいます。

3.アメリカ人はSDGsのコンセプト自体に理解がないのか?

先ほどのNew York Timesの記事は、「SDGs」という名詞と17色のカラフルなアイコンが日本でなぜ流行っているのかに関する考察の記事でした。

つまり、「SDGs」という名詞と17色のカラフルなアイコンはアメリカでは殆ど広まっていないからこそ、物珍しさが記事の題材になった推察します。

アメリカではSDGsはそんなに知られていないのでしょうか?

アメリカのビジネス新聞における「サステナブル」

実は、先ほど紹介した記事はNew York Timesの「Sustainable Development」という特集コーナーに掲載されたものでした。

また、アメリカの有力経済紙The Wall Street Journalにも「SUSTAINABLE BUSINESS」という特集コーナが設けられています。

つまり「サステナブル(持続可能性)」「サステナブル・ディベロップメント(持続的な開発)」というテーマはアメリカのビジネス界でも認知された考え方だと思われます。

アメリカ人のSDGsへの理解に関してもう少し見ていきたいと思います。

国連財団の調査レポートによるアメリカ人のSDGs理解のレポート紹介

2022年に国連財団(United Nations Foundation)が8000人以上のアメリカ人成人に調査を行い“The Sustainable Development Goals and the United States”, September 2022(「持続可能な開発目標とアメリカ」2022年9月号)というレポートを出しました。

SDGsを知っているかに関する調査に関しては、全く知らない人が52%、言葉は聞いたことがあるがSDGsが何かわからない人を合わせると76%です。

先ほどの2019年の世界経済フォーラム調査の状況から大して変わっていません。

では、アメリカ人はSDGsのコンセプト自体に理解を示していないのでしょうか?

調査では対象者にSDGsの17ゴールの課題内容を伝えて、課題意識を聞いています。

その結果、「5ジェンダー」を除いては、70%以上が重要性を認識しています。

特に「2飢餓」「6安全な水と衛生」「16平和と公正」に関しては、60%以上が『最重要』と回答しています。

ここから推察されることとして、アメリカ人はSDGsが提唱する17のゴールについて聞かれたら、課題認識を強く持ち理解を示す回答をしています。

しかし、「SDGs」という言葉もアイコンも知らないため、「この重要な17のゴールをSDGsと呼ぶんだ」という言語化はされていない状態です。

New York Timesの「Sustainable Development」でも、The Wall Street Journalの「SUSTAINABLE BUSINESS」でも、「SDGs」という4文字の名詞と17色のアイコンはほとんど使われていません。

「Sustainable Development Goals(持続可能な開発目標)」という考え方自体が全く受け入れられていないのではなく、「SDGs」という4文字の名詞とSDGsの17色アイコンが使われていないのでSDGsの認知が広まらないと推察します。

ここまでのまとめ

2019年の世界経済フォーラム調査時点で、調査対象国の76%がSDGsについて知っていました。

また、トルコ、中国、インドなど2019年時点で90%近くが言葉を知っていて50%以上がSDGsの内容をある程度以上わかっていました。

そのため、「SDGsは日本だけで通じる言葉」ではないと言えます。

他方でアメリカではSDGsの認知度は低く、それが「SDGsは日本だけで通じる言葉」と言われる背景にあると考えられます。

しかし、「SDGs」という名詞やアイコンの認知度は低いものの、アメリカでも「サステナブル」は主要ビジネス誌でも特集されるテーマです。

アメリカ人はSDGs17ゴールのテーマについてはジェンダーを除き70%以上が重要な課題認識を持ち、SDGsのコンセプトへの理解があります。

日本の特徴は、言葉の認知度だけでなく世界でも有数のSDGsキャンペーンを目に見えて積極的に取り入れている国と考えられます。

4.日本は「SDGs」を広報に活用できる先進国

ここまで見ながら、私はむしろ日本はSDGsを広報に活用できる土壌がある先進国だと思いました。

New York Timesの記事にも『おそらく日本ほどこのSDGsキャンペーンを目に見えて積極的に取り入れている国はないだろう』とありましたように、SDGsが言葉の認知だけでなく受け入れられ、キャンペーン化が浸透し、SDGsの17色アイコンだけで「SDGsだ!」と通じる国です。

企業から見た場合、自社のSDGsを発信することが広報に繋がる土壌ができていると考えられます。

この状況を企業が活用しないのはもったいないです。

「SDGsで広報」と言いますとSDGsウォッシュ(何もしていないのにSDGsをアピールして嘘をSDGsで洗い流す)を思い浮かべる方もいると思います。

もちろん、何もしていないのにアピールするのはSDGsウォッシュです。

しかし、ちゃんと取り組んでいるSDGsをちゃんと伝えることは大事です。

昨今のSDGsの認知度も広まり、中小企業も取引先や関係企業、あるいは採用市場などからSDGsをやらなければいけいないプレッシャーを感じる企業も増えているのではないでしょうか。

他方で、リソースや時間、かけられるお金が限られている中小企業はSDGsをやるメリットを感じられないと、企業としてSDGsをやるのにハードルがあります。

そのメリットとして、SDGsを広報として活用することがあります。

自社の活動がSDGsと結びつき、SDGsをちゃんとやっていることを発信することで、顧客や地域や行政や株主などの関係者の信頼を得ることに繋がります。

信頼の広まりが、商機や採用に繋がることがメリットと考えます。

「SDGs」というと、世界的な課題を解決する壮大な話に思えますし、17もあるゴールの何から手を付けるのかも難しく感じられます。

大事なのは、大きく難しく考えすぎず、まずできること・やっていることから進めることです。

自社が既にやっていることの中にも、気づいていないだけで実はSDGsと繋がることはあるはずです。

自社が従業員を大事にするための取り組みや、会社の公正さを保つための活動、効率化や経費削減と合わせて行う環境配慮の活動の中にもSDGsの「ネタ」はたくさんあります。

ビジネスはお客様の課題を解決して対価をいただくことです。

自社が解決しているお客様の課題の中にSDGsと繋がるテーマもたくさんあると思います。

そうした活動をSDGsとして言語化し、発信することは大事なことです。

広報のやり方も色々あります。

自社のWebサイトやSNSで伝えるのも広報ですし、対話イベントやワークショップなどを開催して参加者とコミュニケーションを取るのも広報です。

様々なコミュニケーション手段を通じて伝えることが広報です。

日本の企業の内、中小企業は99.7%です。

多くの中小企業がSDGsに取り組み発信することが日本全体のSDGsの歩みを進めることに繋がると思います。

日本のSDGsの歩みが進むことは、日本の課題が解決し日本が元気になります。

日本が元気になることは日本の市場が活性化し、企業のビジネスにも繋がる良い循環を創ると考えます。

■ご参考

SDGsの進め方に関しては以前の記事「中小企業のSDGsを進めたい経営者や担当者が直面する「SDGsお困りごとアルアル」と対応」もご参照いただけますと嬉しいです。

おわりに

今回は、海外記事から日本のSDGsを考えました。

日本はSDGsを企業が広報に活用できる土壌がある国だと思います。

このnoteをご覧になって、SDGsをやってみたいと思ったがどう始めて良いかご相談したい方、SDGsをやってみて直面したお困りごとを相談したい方、ぜひお問い合わせフォームから弊社までご連絡ください。

・株式会社Flexas Z Webサイト:https://flexas-z.com/

【フォローのお願い】

当記事を読まれましてご興味をお持ちいただけましたら、ぜひnoteのスキ・フォローをお願いします。

また、SNSでも情報発信しています。

フォローを押していただけますと皆様に最新の情報をお届けできますので、よろしければぜひフォローをお願いします。

・Twitter:https://twitter.com/FlexasZ2014

・Facebook:https://www.facebook.com/flexasz/

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?