糖分とればなんとかなる

私たちのエネルギー源として一番有名なものにグルコース(ブドウ糖)があります。ブドウ糖は、ご飯やパンなどの炭水化物やお菓子に含まれている砂糖などに含まれています。特に、脳はエネルギー源としてブドウ糖しか使えません。このように、体にとって重要なブドウ糖ですが、たくさん摂取して、血液中にたくさんあればよいというものではありません。そんな血液中の糖分の調節についてお話しします。

肝臓と書けばなんとかなる

血液中のブドウ糖のことを血糖といい、その濃度を血糖濃度(血糖値)といいます。このブドウ糖がどのように血液に出入りするかをまずは確認しましょう。たとえば、ご飯に含まれるデンプンは、ブドウ糖がいくつもつながってできた物質です。口の唾液や十二指腸のアミラーゼによって、ブドウ糖にまで分解されます。そして、ブドウ糖は、食事によって小腸から血液に入ります。血液中に取り込まれたブドウ糖は、必要があればすぐに使われるのですが、余ったブドウ糖は肝臓に運ばれます。肝臓の細胞は、ブドウ糖をとりこんでひっつけて、グリコーゲンを作り、いざという時のために貯蔵しています。もしも、食事がとれない状態になっても、肝臓でグリコーゲンを分解して、血液にブドウ糖を放出するので、脳が死ぬことはありません。つまり、血液中のブドウ糖のコントロールをしている器官の1つは肝臓というわけです。肝臓は他にも解毒作用や発熱などの役割をもっています。試験で、「xxxの調節をしている器官は?」と聞かれて、わからなければ「肝臓」とかいておけば、なんとかなったりします。

ちなみに、血糖値は食事のあとすぐに急上昇し、しばらくすると低下します。これは、肝臓がブドウ糖を取り込んだためですが、糖尿病の患者さんはこれがうまくできず、高いままになります。しかし、糖尿病は肝臓の病気ではありません。肝臓に血糖値の調節を促す仕組みが働いていない病気です。では、血糖値の調節にはどのような体のしくみがあるのでしょうか?

食後のしくみ

まず、確認しておきたいこととして、食後は血糖値が上昇しています。そのため、血糖値をある程度まで下げる仕組みが働きます。血液の状態を管理しているのは、先述したように間脳の視床下部です。血糖値の変化も間脳で感知されますが、すい臓でも感知されます。ちなみに、すい臓は胃の下側にある器官です。中学校では、すい液という消化液を作って、十二指腸に送る消化器官として学習しますが、血糖値をコントロールしている重要な器官でもあります。血糖値の上昇を感知したすい臓は、すい臓にあるランゲルハンス島のB細胞からインスリンとよばれるホルモンを分泌します。インスリンは、肝臓の細胞や身体中の細胞に働きかけて、血液中のブドウ糖を取り込むように促します。肝臓の細胞は細胞内にとりこんだブドウ糖をグリコーゲンにし、他の細胞はブドウ糖をすぐエネルギーに変えてしまいます。また、間脳は副交感神経を使ってすい臓に血糖値の上昇を知らせます。その結果、血糖値が低下し、一定以下になると間脳とすい臓はインスリンの分泌をやめます。フィードバックですね。

ご飯が食べられないとき

ご飯が食べられないと、血糖値が低下します。血糖値が低下すると、体を作る細胞が生きるために必要なエネルギーを作ることができなくなります。特に、脳の細胞はエネルギー源としてブドウ糖しか利用できないので、血液中のブドウ糖がなくなることは、生死に関わります。これを前提に、これからの話を読んでください。

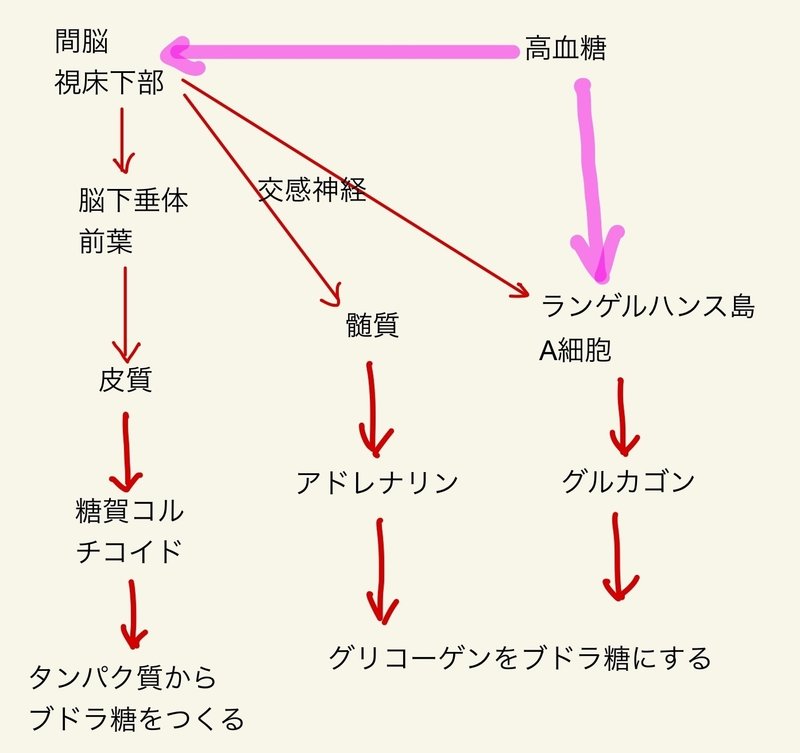

血糖値の低下は、すい臓と間脳で感知されます。すい臓では、ランゲルハンス島のA細胞からグルカゴンとよばれるホルモンが分泌されます。また、間脳から交感神経を通じてグルカゴンの分泌を促進しています。グルカゴンは肝臓の細胞に働きかけ、グリコーゲンを分解させます。これによって、血液中にブドウ糖が分泌されて血糖値が上昇します。

血糖値が低下するのは、食事が取れない以外にもあります。激しい運動をすると、筋肉の細胞を中心に身体中の細胞が血液中のブドウ糖を使用するため、血糖値が低下します。すると、間脳視床下部の細胞は交感神経を通じて副腎髄質の細胞に指示を出して、アドレナリンを分泌するように促します。このアドレナリンも肝臓の細胞のグリコーゲンの分解を促進します。さらに、全く食事が取れず、飢餓状態になった場合は、副腎皮質から糖質コルチコイドが分泌されます。これは、タンパク質からブドウ糖を作るように促すホルモンです。その昔、海難事故にあって、ボートで数ヶ月にわたって漂流した人が、足の筋肉が衰えて、自力でたてなかったものの、意識ははっきりしていたという事例があったそうです。もしかすると、ボートの上でほとんど使うことのない足の筋肉を糖分に作り替えて、脳の働きを維持し続けた結果かもしれません。

正確な知識を

このように、私たちの体は低血糖を回避するためのホルモンを複数持っています。これは、私たちの祖先がずっと飢餓と隣り合わせで生きてきた証拠といえます。しかし、最近は炭水化物を中心にいつでも食べ物にありつけるようになりました。それによって、起こる病気が糖尿病です。これは、インスリンの分泌量が減少したり、インスリンを受け取る標的細胞の受容器がうまく働かなくなることで起こります。すると、血糖値が低下しないことから、簡単にいうと血液の流れが悪くなり、失明や壊疽がおこります。原因は、偏った食生活や運動不足による生活習慣の悪化によるものとされています。ただし、これはⅡ型の糖尿病であることをしっておいてください。糖尿病にはⅠ型もあり、これは自己免疫疾患の1つで、免疫細胞がランゲルハンス島のB細胞を攻撃してしまい、インスリンが作れなくなったためにおこります。先天性のもので、生活習慣は全く関係ありません。かつて、阪神タイガースに在籍していた岩田稔投手は、Ⅰ型の糖尿病をうまくコントロールしながら現役生活を送っていました。現役時代には、不摂生が原因で糖尿病になっているという偏見を持たれたことから、現在ではⅠ型糖尿病を知ってもらう活動を行なっているようです。差別や偏見は、正確な知識を持つことでなくせるのかもしれません。

Youtubeを始めました。興味を持っていただけましたら、チャンネル登録していただけると幸いです。

土曜日に魚を買うついでにおとづれた鹿久居島から見える瀬戸内の様子です。前回は天気が良くなかったのですが、今回はお日柄もよくとても綺麗でした。ドライバーがいれば、クロダイバーガーをビールで流したのですが。 pic.twitter.com/IgMQ76z7VK

— さかなとムシの研究所 (@Fish_Worms_Lab) May 14, 2024

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?