PDCAサイクルのうち、Planの重要性について!

こんにちは、予算管理に特化した税理士&コンサルタントのT.Hiroです。

前回記事で事業再構築補助金やものづくり補助金についての情報についてお伝えしましたが、今回はPDCAサイクルを上手く回す方法についてお伝えしたいと思います!

(前回記事もご参照ください!)

1.PDCAの意味や特徴について

PDCAサイクルという言葉自体は、ビジネスマンであれば何度も耳にしたり、実践されていることも多いと思います!

PDCAは予算管理のためのツールとして非常に有用であり、古典的でありながら現代でも通じるフレームワークの1つです!!

まずは改めて、PDCAの意味合いやについて確認しましょう!

PDCAとは「Plan(計画)」、「Do(実行)」、「Check(評価)」、「Action(改善)」の頭文字をとったもので、業務の効率化を目指す方法の1つです。

日本では1990年代後半からよく使われるようになった方法で、計画から改善までを1つのサイクルとして行います。

もともとは品質管理の研究をしていたアメリカの学者によって1950年代に提唱されたものですが、

効果の高さから業務や事業の改善はもちろん、マネジメントの手法としても実用的とされています!

実際、品質管理の実績としてISO 9001と14001という国際基準にもなっています。品質管理の段階から評価され現在では多岐にわたる分野で活躍できるフレームワークであり、目標に向けて行動するためには非常に効果的です。

2.PDCAで目指すべき目標の明確化

PDCA全体をとおして意識しておきたいのは、目標を達成するためのPDCAになっているかということです。

というのも、ただ日々のルーチン業務をPDCAに落としこんでも、成果は得られにくいからです。

これは、前職である鉄鋼メーカーでの業務管理においての経験則からも言えることです。

PDCAを声高に叫び、組織として取り組もうとしているが、結果がついてこない・・・。

そんな経験から、PDCAをより効果的・効率的に回すにはどのようにすればよいかを考えてきました!

目指すべき目標を明確にしたのち、そこに繋がるPDCAサイクルを高速で回していくことを意識することで、改善のスピードがあがり、ゴール・目標に近づきます。

PDCAサイクル全体のポイントを理解したところで、各ステップのポイントを解説します。

3.Plan「計画」のポイント

Plan(計画)は1サイクルでやるべきことを具体的に設定するステップです。

予算管理でいうと、年度予算や月次予算といった、目標となる数値の作り込み段階を指します!

PDCAの要といえるステップになるものであり、計画のたて方が間違っていたり、切り口・視点に偏りがあったりすればPDCAの効果は限定的になるからです。

Planのステップをうまく回す秘訣としては、以下3つがあげられます。

● 明確な数値や指標を設ける

● 6W2Hなどのフレームワークを使う

● ロジカルにやるべきことを抜けもれなく抽出する

それぞれ、下記で具体的な方法を見ていきましょう!

● 明確な数値や指標を設ける

計画はできるだけシンプルで実現性が高いものにします。

達成までの期限が決まっているのであれば、タスクや行動などを整理し、スケジュールに落とし込んでいきます。

高い目標であるほど、達成するための行動やリソース、スケジュールなどの優先順位が重要となります。

予算管理にあてはめれば、○○部門の経費は月いくら以下を目指し、そのために交際費をターゲットに1人いくら以上の削減を図る! といったイメージで明確な目標をたてます。

ちなみに上記の場合、無駄な業務を減らす要素と経費を具体的に削減するという要素という2つの要素があるので、別々にPDCAを回すことも検討したほうが良いでしょう!

● 6W2Hなどのフレームワークを使う

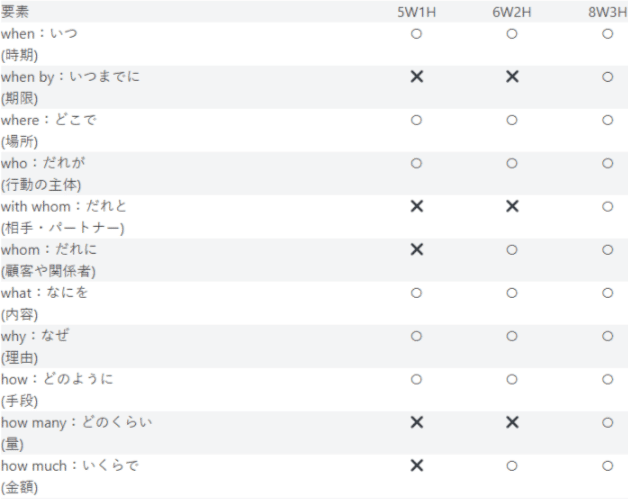

6W2Hなどのフレームワークを使って、いつ誰が何をするかといった要素を明確にするのも重要です。

業界や業務によって要素は増減させたほうが良いので、以下の表から必要十分な要素の入っているものを選んでください。

上の表の要素を組み合わせて、独自のフレームワークを作成するのもおすすめできます!

実際、表で上げているもの以外に5W2Hや7W3Hも存在しますし、

たとえば営業の成約率を上げるべく、ベテランクローザーとの同行回数を増やすなら、6W2Hを基本にhou muchをhow manyに変えるなどです。

● ロジカルにやるべきことを抜けもれなく抽出する

最終的に達成したい目標に必要な要素をロジカルに抜けもれなく抽出し、仮説をきちんと立てるのも重要です。

PDCAのアプローチに偏りがあったり、感情や経験で対応していたりすると、PDCAの効果が限定的になってしまう可能性があるからです。

たとえば利益を上げるといった最終目標の場合、利益の切り口は以下のように抽出することで、漏れなく・ダブりなくを実現することができます!

利益=売上ー費用

利益=利益/個×販売個数

利益=売上×利益率

利益=部門Aの利益+部門B…

利益=間接販売+直接販売

利益=海外販売+国内販売

まず取り組むべき課題をすべて明確に把握した上で、優先順位や重要度を考えることが大切です。

後から、「そういえば、なぜこの要素の改善をやっていない? 主要因では…?」となると機会損失が発生していることになり非常にもったいないです!

もちろんやり直しはききますが、最悪重要な要素に気づかないでPDCAを終えてしまうと効果は限定的となってしまいます。

最後までお読みいただきありがとうございました!

次回は、引き続きPDCAサイクルの秘訣についてお伝えしたいと思います!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?