「宙返り」を読む。理屈を超えた、瞳のちから。

謝罪会見というのは、気が重いものである。

いや、実際に聴衆を集めて謝罪会見をしたことなんてない。けれど権威のある年配の方が、じぶんの人生が固まってきたときにガラガラと瓦解するかのような勢いで土下座したりしているのを見ると、「あぁ、恐ろしいな。きっと気が重いだろうな」と想像する。

僕自身も、日々のなかでミスを犯して謝罪することはしょっちゅうあるのだが、もちろんそれとはスケール感が違う。従業員たちを裏切ることになるとか、家族を路頭に迷わせることになるとか、多くの人生が大転覆するような恐ろしい失態が、謝罪会見には表れるものである。

ずいぶん前に読んだ、大江健三郎の「宙返り」では、とある宗教団体の「謝罪会見」によって、教祖から信者まであらゆる人々の人生が激変する様子が描かれていた。

団体の内側で、地道に宗教のおしえを実践していく穏健派と、一刻も早くテロ行為で世界を変えようとする急進派に分かれており、テロを抑え込む方法を一計した教祖は「教えはぜんぶ冗談でした」と会見する。「宙返り」と呼ばれるその会見によって、信者たちは見棄てられ、教団は強制的に離散する。

正確な意味では謝罪会見ではないのかも知れない。不祥事を認め、それを進めてきた自分の過ちを認めるというよりは、テロを止めるための方便なわけだから。しかし、信者を見捨てるということの痛みに関して言えば、従業員やファンクラブを裏切ることとどこかしら通底させて考えてもいいのではないか?

一個の鮮烈なシーンが頭に残っている。教祖である師匠(パトロン)に心酔していた婦人が、「宙返り」という裏切りによって人生の指針を失った後、いかに教祖が優しく、素晴らしい人だったかを述懐する場面。

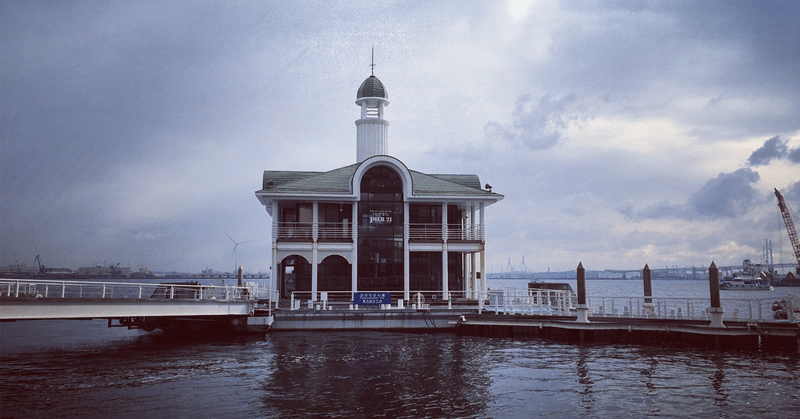

横浜の海沿いの家の、窓際でボンヤリしていた習慣のあった彼女は、ある日、同じように窓際にいる。教祖に呼び止められ、

「もっと近くから、自分の眼を見るように」と言われる。婦人は、「性的な悪戯をされるのかと疑ったんです」。と当時を思い返しつつ、記憶を辿っていく。

それでも救い主のなにげない言い方にさからえなくて、困ったなと思いながら跪いたのです。するとも一度、自分の眼のなかを見るようにいわれて、私はそうした。救い主の眼のなかに、どんな傷もない、きれいな自分の顔が見えました。ふたつの眼をしっかりと見開いて驚いている娘の顔でした。

続けてあの方は、微笑ってみなさい、そうすれば微笑している顔がうつるから、といわれました。私は微笑しようとしたけれど、あまり幸せで泣きだしてしまいました。

その後に教団は「宙返り」によって崩壊し、教祖の真言のようなものは理屈としては紙屑のような、指南力を持たない冗談として、世間から捨てられてしまう。しかし、経験を通じたフィジカルな記憶というのは、人を強く繋ぎ止めるものなのだなとこのシーンを読んで感じてまう。教祖は、自分の瞳じたいに宗教的な力があるのを知っていて、この婦人を信仰に繋ぎ止めるための媒介にしたのだ。婦人は「宙返り」を腹立たしく思うが、10年の葛藤の末に持ち始めた余裕で、他の女性信者たちと共同生活を送りつつ、信仰を守り続けている。

このシーンからなにかを学ぼうとか、人生観でなにかしら触発される、ということは、実は、最初はなにもなかった。身体的なカリスマ性に、思い入れを強くし過ぎるのは危ないような気もしていた(危ないから面白いんだよ、という理屈は支持したい)。

しかし百の理屈に、一度眼を合わせた経験が打ち勝つことは実際にあるのだ。そして、決して反知性主義的な話に陥らない、文学性もある。

じぶんで小説を書くなら、身体よりも精神性のインパクトで勝負だ!というと、昭和の文学者崩れみたいな理屈だが、僕は精神的豊穣ばかり求めていた気がする。結局それでは観念的な内容になるばかりで、ほとんどサマにならない小説になってしまうと気づくのは、また先の話だ。

身体の形状にこそ、その人の精神性が宿る……というのは極論だろうか。キャラクター造形にとって、背筋が曲がっているとか、攻撃的な筋肉のつきかたをしているとか、首がヒョロッとしていて力がない、とかいった体癖論的な特徴はとても重要だ。身体の形状と文学は常に共栄している。

瞳の話だった。

瞳の力というものを、現実に実感した経験が僕にはある。「宙返り」を久しぶりに読んでみて、僕はその経験を反芻することになった。あれ以降、本を読んでいても音楽を聴いていても、この創作者はどんなふうな瞳でつくっているのだろうと思い巡らす癖がついてしまった。

澄んだ瞳の美しさの話となると、僕が思いだすのは芥川賞作家のHK先生の瞳である。以前サイン会にお邪魔したときに、目の前でサラサラとマジックペンで書いてくれるH先生と眼が合った。プロの小説家というのは読者一人一人にこんなにまっすぐ眼を向けるのか……と少し足がすくむくらいに、まっすぐな善意のある、黒目がそのまま魂の奧までエレベーター式に繋がっているような、誠実な瞳をしていた。

H先生はtwitterでけっこう突っ込んだ発言をされている方で、僕は、あまり納得できない意見を眼にすることも稀にあるのだが、こういう時に、「これはあの瞳から見た世界を記述しているんだよな……」と思うことがある。

著者がどんな瞳で、どんな顔で文章を描いているのかを想像することなんてあまりないかも知れないが、一度記憶に残ると、その印象は著作にも投影されるらしい……。

これは余談なのだが、僕は遠い昔に一度だけ「目が綺麗だね」と褒められた経験がある。その時は僕は人生の失敗続きでほとんど「しにてぇー……」としか思っていなかった。「しにてぇー」と眼の純度に因果関係があるかは不明だが、「しにてぇー」と思うと精神が屈折する代償として、すごく謙虚になる。良くも悪くも、いろんな外からの要求に応えやすくもなる。もしもこれから謝罪会見するとしたら、「しにてぇー」と思うことで眼を純朴な感じにしたほうが、より質の高い会見にできるかも知れない。んなわけあるかい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?