なぜ、今、表面効果翼船なのか

みなさん、こんにちは!ファーロスターnote編集部です。

昨年くらいから表面効果(地面効果とも言います)を使った機体が注目されるようになり、日本企業が米国のスタートアップに投資をしたことが話題となりました。

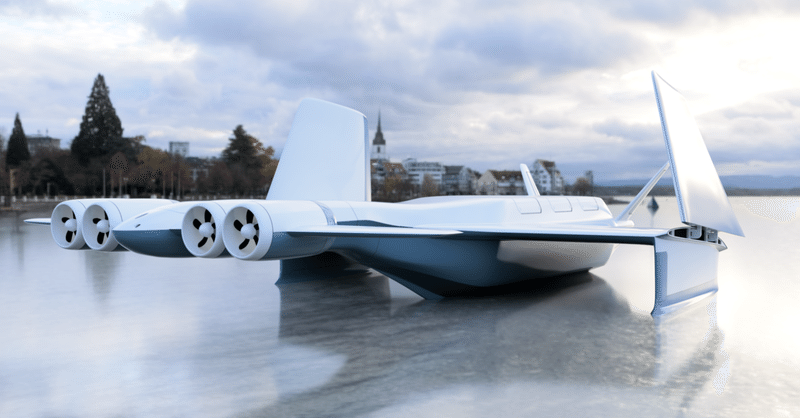

ファーロスターでは2019年から表面効果翼船「WISE-UV」の開発を進めていることをご存じでしたか?

1990年代から2000年代初頭には日本において開発が進められていましたが、今では国内で商用化を目指して開発しているのはファーロスターのみとなりました。(注:ファーロスター調べ)

今回は、弊社代表に「なぜ、今、表面効果翼船なのか」と題して語ってもらいます。

表面効果翼船の歴史

表面効果翼船(Wing In Surface Effect Ship、WISES)の歴史を振り返ってみましょう。

表面効果翼船の開発は第二次世界大戦直前のスカンディナヴィアで始まりました。その後、1960年代になると、旧ソ連のロスチスラフ・アレクセーエフとドイツのアレクサンダー・リピッシュがそれぞれ異なるタイプの地面効果翼船を開発しました。

ロスチスラフ・アレクセーエフは水中翼船の研究所を主導し、そのプロジェクトは最終的に「カスピ海の怪物」と呼ばれたエクラノプランとして結実しました。

一方、リピッシュはアメリカのコリンズ・ラジオ社から高速艇製造の依頼を受け、地面効果翼船としてX-112を開発しました。

日本では、船舶技術研究所(現・海上技術安全研究所)が1990年代に研究を行いました。2004年には、中国運輸局と日本財団の支援で中国小型船舶工業会・中国舶用工業会が設計、福島造船鉄工所が製造したWIG実験艇「あかとんぼ」が発表されました。

昨年から今年にかけて米国のスタートアップREGENTがJAL Innovation Fund、ヤマトホールディングス、HISから出資を受けてSeagliderを開発し2025年のローンチを目指しています。

表面効果翼船の位置づけ

表面効果翼船は船舶なのか航空機なのかと聞かれることがあります。

適用される法律は船舶安全法です。ここでは特殊船舶に位置付けられています。

また、表面効果翼船は、翼の表面(地面)効果を積極的に利用し、海上輸送における船舶と航空機の速度および適合区間距離の大きなギャ ップを埋める一種の高速船という位置づけとなります。

(現在は特殊船舶としての明確な検査基準がないため、検査は都度対応となります。)

参考

IMO(International Maritime Organization:国際海事機関)では、WISEを3つに区分されています。

第1のグループは表面効果内のみで運動するもの

第2のグループは表面効果外では持続的飛行はできないがジャンプによって非定常的に飛行できるもの

第3のグループは表面効果外で定常飛行が可能なものです。

造船業界の再編

日本はこの20年、中国や韓国に建造量で圧倒されてきた。

国内造船業界では近年、総合重工系造船を中心に事業の構造改革や、再編などが相次ぎました。M&A(合併・買収)を伴う動きは一段落ついた格好ですが、韓国や中国の造船所にさらに対抗していくため、足元で急務の技術開発力強化に向け、一部の主要造船が連携し始めています。

2008年リーマンショック後、世界の新造船受注量は激減し、建造(竣工)量はリーマンショック前の受注船がほぼ竣工した2011年をピークに大きく落ち込んでいます。(国土交通省「造船業の現状と課題」)

国内では、造船業界の再編などで余裕がなく、新規性の高い開発を実行するのが困難な状況が続いています。

表面効果翼船が従来の船舶や航空機と著しく異なった性質を持ち、新しい乗物(次世代モビリティ)としての可能性を 持っていることは明らかです。

しかし、海上輸送機関として実用化するには新規性(変わった性質を持つ)だけでは不十分であり、経済性、路線適合性、運航性といった細かい要求に応え得ることを実証する必要があります。

自然淘汰

近年、小型の表面効果翼船の開発が進行しています。

そのコンセプトは多様で、シンガポールのST Engineeringが開発している8人乗りデルタ翼機AirFish-8や、アメリカのスタートアップREGENTが開発しているSeaglider(乗客12名、乗員+2名)などがあります。

また、Defense Advanced Research Projects Agency(DARPA:米国総務省国防高等研究計画局)は昨年、Liberty Lifter Seaplane Wing-in-Ground Effectの実物大デモンストレーターの設計を開始することを発表しました。

このように、世界中で表面効果翼機の開発に取り組む企業や組織は限られています。

それぞれのコンセプトは多様で、この多様性は実用化が進むにつれて淘汰され、更に少数に絞られていくと考えられます。

経済性の考え方の変化

次世代モビリティの経済性は、これまでの自動車や船舶と比べていくつかの重要な点で異なります。近年の変化についていくつか紹介します。

所有から共有へ:自動車や船舶は伝統的に個人や企業が所有するものでしたが、次世代モビリティは「所有」から「共有」へと移行しています。カーシェアリングやライドシェアリングなどの新しい形態のモビリティが次々と誕生しており、大きく概念が変わってきています。

CASEの導入:次世代モビリティは、Connected(コネクテッド)、Autonomous(自動運転)、Shared & Service(シェアリング/サービス)、Electric(電動化)の頭文字をとったCASEを象徴としています。これらの技術要素を組み合わせて、安全で快適な次世代のモビリティサービスを構築することが目指されるようになりました。

新たな収益源の開拓:2030年までに、モビリティ関連の収益の26%は新たな収益源(例えばオンデマンドのモビリティ)からもたらされると予測されています。(EPM Advisory Council「Experiences Per Mile 2030」レポート参照)

地域特性への対応:次世代モビリティは、地域の特性や課題に応じて適応するモデルを検討しなければならないとされています。これにより、地域ごとの社会課題を解決することで、全体の街づくりにつながる可能性があります。日本においては特に離島地域における次世代モビリティの発展は不可欠で大きな課題となっています。

これらの変化は、次世代モビリティが提供する価値と、それに対する投資コストのバランスが重要となります。これらの要素を組み合わせて新しい価値を創出し、持続可能な経済モデルを追求する必要があります。

路線適合性

表面効果翼船の競合となるのは、航空機および高速船である。

それぞれについて考察しましょう。

航空機との比較

航空機は離陸上昇、巡航、降下着陸という経路を飛行します。

離陸上昇および降下着陸に要する距離はおよそ300km程度で、採算路線はその2倍の600km以上と言われています。

この時の飛行時間はおよそ1時間です。出発空港までの移動時間を1時間、到着空港から目的地までの時間を1時間とすると、合計3時間の移動となります。

一方、表面効果翼船の港までの移動時間を片道0.5時間とすると、300km/hの速度で飛行させることで航空機と同じ時間で移動することが可能です。

また、この時の離着水速度は150km/h以下で可能です。

つまり、移動距離が1,000km以下であれば、表面効果翼船は航空機に十分対抗できると考えられます。

高速艇との比較

高速艇の巡航速度を32kt(60km/h)とすると、100km以上の距離を移動するのに表面効果翼船は十分対抗できると考えます。

新幹線も競合となりますが、快適性、対候性などを考慮すると、表面効果翼船はまだかなわないかもしれません。しかし、人の移動ではなくモノの移動となると十分対抗できると考えます。

運航性

ここでは、高速艇と比較して表面効果翼船について考察します。

速度60km/hの高速艇と速度300km/hの表面効果翼船を同じ区間の路線に投入した場合を考えてみましょう。

速度の比は1対5となるため、1日に運ぶ荷物の量を両者で一定とすると、表面効果翼船は高速艇の5分の1の量で運ぶことが可能となります。

表面効果翼船は発着回数が多くなることで、時間帯の選択が可能となり利便性が高まると予測されます。

また、少量で運ぶことから、輸送需要の変動にもある程度柔軟に対応できるというメリットもあります。

さらに、気象状況が悪化した場合、高速艇で5時間かかる路線では5時間にわたる航路上の気象条件の確保が必要ですが、表面効果翼船は最低運航条件を1時間だけ満たせば運航することが可能となります。

この時間的な運航の柔軟性も、表面効果翼船が高速艇に対して優位性を持つ一因と考えられます。

なぜ、今、表面効果翼船なのか

表面効果翼船は未だに実用化の例がないが、なぜ、いま、表面効果翼船を開発するのかと聞かれることがあります。

私の答えは、一言で「時代が変わったから。」となります。

では、何が変わったからでしょう。それは次の3つと考えます。

①技術の進歩

表面効果翼船の開発における進捗した技術については、主に次の要素があります。

新型材料の利用:中国船舶科学研究センターは新型材料を使って開発した第3世代高耐波性地面効果翼機が、30回以上の海上試験で、国際的水準を上回る複数の技術性能を示しました。新型材料の利用により、地面効果翼機の性能向上と耐久性が大幅に向上しています。

この第3世代高耐波性地面効果翼機は全炭素繊維構造を採用しており、定員12人、最大離陸重量4.5トン、最高時速240キロ、有効航続時間6時間となっています。波浪レベル4(波の高さが1.25~2.5メートル)や風速毎秒17.2~20.8メートルの環境でも安全に作業できるとされています。翼形状の最適化:米Boeing傘下の米Aurora Flight Sciencesが開発した表面効果翼機「X-Plane」では、最新型機のデザインは、尾翼の形状を「T型」から「パイ(π)型」に変更することで構造的な効率の向上を目指しています。

また、フロートの位置をサイドスポンソン(胴体を安定させるための張り出し部分)から翼端に移設して、コストと地面効果のバランスの向上を図ります。センサー技術の進化:表面効果翼機の飛行制御には、表面効果を最大限に活用するための精密な飛行制御が必要です。そのため、波浪検知と予測用の飛行センサー、ソフトウェアが開発され、これらの機能により、高波状態の海面で、地面効果によって地面効果翼機を安全に飛行させる役割があります。

また、コンピューターの処理性能は格段に向上し、安価でかつ高性能なコンピューターを選択することが可能となりました。特に、処理速度が速くなったため、各種センサーから得られる情報をAI(人工知能)で処理することができるようになり、カメラから得られる情報から動体を識別したり物体を認識することができるようになりました。

②環境の変化

技術だけでなく、我が国を取り巻く環境も変化しています。

CO2排出量の削減は、国際海運ゼロエミッションプロジェクトにより、2030年までに40%改善することが目指されています。

2023年には、海洋汚染防止条約により、燃費性の検査・認証が必要となりました。

世界の造船業界では、日本、韓国、中国が9割を占めています(国交省資料)。

船舶関連のエンジン、推進機(プロペラ)、ソナーについては、人材不足と価格高騰が問題となっています(国交省資料)。

電動推進により、エンジンよりも運用時のCO2排出量が削減され、開発コストが低減し、制御が容易になりました。

自動運航船は段階的に発展しており、2025年にはフェーズⅡに入る予定です。

産業構造はデジタル化に対応して転換しています。

これらの理由から、これからの船舶は、CO2排出量を削減した動力を用い、デジタル化が進んだ自動運航船になると予測されます。1990年当時は実用化が進まなかったものの、技術の進歩と環境の変化により、実用化が現実的になってきました。

③ファーロスターの登場

ファーロスターの優位性は、次世代モビリティの「自動管制技術」を保有していることにあります。

他社の衝突回避技術は船舶自身の性能に依存しますが、すべての企業の船舶の衝突回避性能が同等であると仮定すると、ファーロスターは自動管制を組み合わせた衝突回避が可能で、その結果、安全性が向上します。

さらに、この自動管制技術の特許をファーロスターが保有しているため、技術的な優位性も確保されています。

ファーロスターが創る未来

ファーロスターは、表面効果翼船の開発を通じて、新しい交通手段を人類に提供することを目指しています。

ファーロスターのプロジェクトでは、時速300kmで飛行する目標を設定しており、これにより東京から宮崎までを約4時間で移動できるようになる計算です。

この表面効果翼船は、災害時の物資輸送や人手不足の解決など、社会的課題に対する革新的な解決策となることが期待されています。例えば、陸路が寸断された災害時でも、この船を使用することで迅速かつ効率的に必要な物資を届けることが可能となります。

さらに、ファーロスターは都市交通自動管制システム(UMTCs)を開発しており、次世代モビリティの安全な運航をサポートすることを目指しています。このシステムは、同じ地域・空域・海域を運航する次世代モビリティを探知し、衝突回避自動管制技術(AURORA)によって衝突を回避します。

ファーロスターが創り出す未来は、「ぶつかれない世界」を実現することで、より安全で、より迅速な物流を実現し、人々の生活を豊かにすることでしょう。また、新しい交通手段としての表面効果翼船は、既存の交通インフラに新たな選択肢を提供し、持続可能な社会の構築に貢献する可能性を秘めています。

未来の交通は、私たちの想像を超えた形で進化し続けることでしょう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?