空飛ぶ船の開発者が船長になってみた件

こんにちは!ファーロスターnote編集部です。

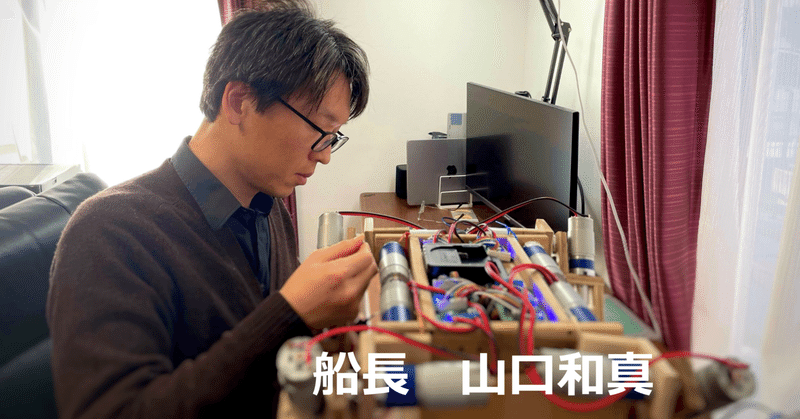

今回は、次世代モビリティ「空飛ぶ船」のAI制御開発をリードしている智将、山口和真の最新状況をご紹介します。

山口さんも1級小型船舶免許を取得して船長となり、ここで得た知識や違和感を開発に活かしていますよ。

1級小型船舶免許の取得

お久しぶりです、ファーロスターの山口です。先日都内では雪が降り、私ももれなく雪道に慣れていない都民の一員ですので坂道でタイヤが空転したときはひやっとしました。読者の皆様はご無事でしたでしょうか。

さて、一月下旬のことになりますが私は小型船舶操縦免許一級の試験を受け、その後無事合格通知が届きました。

皆様は船の免許についてどのような体系になっているか、車の免許とどう違うのかご存知でしょうか?

正直なところ私はまぁ車と似たようなもんなんじゃない?くらいの認識でしたが、勉強してみると安全のためのノウハウがたくさん詰まっており大変興味深く感じました。

航行上のルール:車との相違点がおもしろい

車と大きく異なる部分として、海には道路がありません。信号機もありません。一部区間には水路が設けられていますが、基本的には目的地に向かって直進するので海では船が縦横無尽に行き交っています。

この状態で何もルールがないといざ互いの進路が交差したという時にどちらがどう避けていいかわからないので最悪ぶつかってしまいます。

そうならないために右舷側に右から左へ向かう船が見えた場合はその船が優先され、自船は回避をする船と決めています。

赤いライトと緑のライト

ところで、ほぼすべての船には右舷側に緑のライト、左舷側に赤いライトをつける義務があります。こうなっていると上述の例では自船からは優先される船の左舷側が見えるようになり、したがって赤いライトだけが見えることになります。つまり、赤いライトが見えたら信号機と同じように止まったり旋回したりして回避すればよいわけです。

反対に緑のライトだけが見えたらそのまま進んでよし、または右に赤かつ左に緑が見えたらこちらに向かって進行しているわけですから回避した方がよい、ということがお互いにわかるようになっています。

船体の右に緑、左に赤いライトを設けるだけで夜中船が視認できなくてもどうすればよいかわかるようになっています。

ちなみに飛行機にも同じようなライトが翼の先についていますので、ご存知でなかった方は搭乗時等に意識してご覧になってくださいね。

(編:Usampoの肩にもライトがついていますよ。)

表面効果翼船の設計に活かす

さて、そういった航行上のルールはその他にももちろん細かくあり、実務上の規則の知識は表面効果翼船を設計製作していく上で重要になります。船の総重量、全長、積載物、用途等で船の種類は細かく定められています。

この規定により必要な表示、ライトの色や場所、積載しなければならない法定備品も変わります。

目標の全長、重量、速力等からあらかじめ何をどこにつけて、何を載せて航行するのでペイロードがどれくらいになり、機動力や航続距離が決まってきます。

そうなると、それに適した運航ルートや運用方法が決まってきて、コスト計算もより現実的な値になってきます。

停車と係留

もうひとつ車と船が違うことを挙げるとすれば、船は水に浮かんでいるためロープで繋いでおかないとどこかへ流されてしまいます。それこそ冒頭のように雪道を車が走るような摩擦係数の低いところを進んでいくため、風や波の影響をすぐに受けてしまいます。したがって、表面効果翼船を設計する際は船の設計だけでなく、着水後接岸した場合に荷物をどうやり取りするのがよいかも設計しなければなりません。

人が乗る場合は船と同様にロープで係留でもよいですが、無人機になったら車庫のようなものを作って自動でドッキングする必要があるかもしれません。

こういった点においても実技試験にて練習した接岸、離岸の経験が役に立ちそうに思います。

海図から得たもの

そのほか、試験では海図を用いた速力や現在位置を割り出す試験がありました。この時に知ったのですが、方位を示す場合は北を0として時計回りに360度で表すことが標準のようです。数学を思い出すと極座標表示はX軸を0として反時計回りにθだったので、特に四足歩行ロボットの関節角度やシミュレータ上のオブジェクトの回転角等においてそのように表現することが多々あったのですが、これからは船乗りでも飛行機乗りでも直感的にわかるユーザーインターフェースがデザイン出来そうです。

最後に

年が明けてもう一月以上経ってしまいましたが、今年は物流問題と言われる2024年です。どこも人手が少ないと言われる昨今、物流に関してはその問題が特に深刻化してきています。

ファーロスターは今までより速く、安全に、確実に人や荷物が届けられる未来を見据えて船の開発、ロボットの開発をしてきました。一級小型船舶操縦士を取得した船長は私を含め四人となり、社員全員で知恵を出し合いながらよりよいものづくりができる環境も整ってまいりました。

引き続きご支援のほど、よろしくお願いいたします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?