田の神と戊辰戦争。鹿児島県南九州市。グーグルマップをゆく㉘

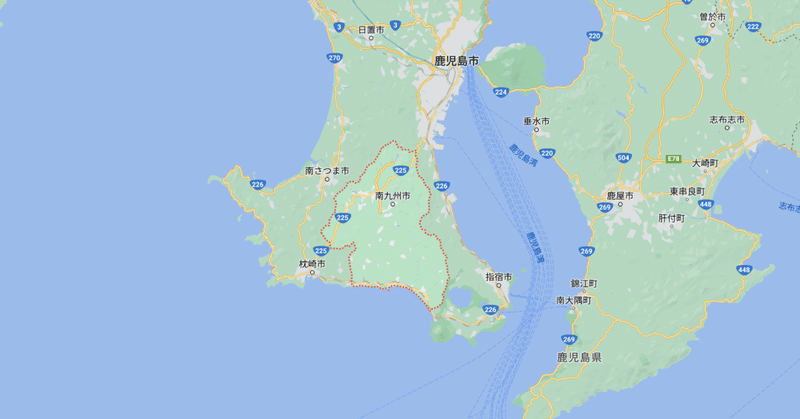

グーグルマップ上を適当にタップし、ピンが立った町を歴史散策する、グーグルマップをゆく。今回は鹿児島県南九州市。

マップ上を眺めていると、「田の神」と書かれたところが点在する。気になったので調べてみると、鹿児島県から宮崎県の一部、旧薩摩藩領で多く見られる石像で、田んぼに設置されている農耕神らしい。

石像の数は2000体を超えており、形は様々ではあるものの、一番多いのは七福神の大黒天のようなものでしゃもじを持っている。方言で「タノカンサア」(田の神様)といい、江戸の中期頃(1700年代)からあったとされている。

薩摩藩は財政が厳しく、新田開発を促進したが、農民は田を耕しても年貢で半分持っていかれ、贅沢も禁じられており、収穫期のみタノカンサアの前でどんちゃん騒ぎをしていても役人が見て見ぬふりをした。という話があるのだが、どうもこの話と田の神がうまく結びついているとは思えない。

そもそも、日本は縄文期の後半より稲作が行われ、長らく経済の核となるのは米であったので、薩摩にとどまらず、全国で田の神というのは存在する。その上で、「タノカンサア」と呼ばれる独特の石像は南九州地方にしか見られない。

「ひょっとしてこれは沖縄から来たのではないか?」と思い調べてみると、どうやら沖縄にも田の神の信仰は存在するらしく、ベトナムや朝鮮半島にもありそうではあった。その他の中国を中心とするアジアでは確認できないが、たぶん、ルーツは中国にありそうな気がする。

ここでもう一つ歴史が重なるのは、さつまいもである。田の神が広まる1700年代にさつまいももアジアから琉球(沖縄)を経由して薩摩藩に入ってきた。米の収穫が少なかった薩摩は、元々酒造りを他藩からの米の輸入に頼っており、さつまいもが入ってきたことで材料をさつまいもに切り替え、いも焼酎が作られるようになる。

勝手なが憶測ながら、さつまいもの伝来とともにノカンサアが入ってきたように思える。これ以上は私の調べる能力では調べきることができなかったが、これについての書物が出版されているようであり、それを読めば知ることができるかもしれない。

余談ながら、いも焼酎の製造は後の薩摩藩に大きな影響を与えることになる。幕末まで使用されていた銃は、火縄銃から火打ち石を用いて点火するフリントロック式銃、そして衝撃で発火して発射薬に着火して弾丸を発射させる雷管式銃へと切り替わっていく。

雷管式銃の発火にアルコールを必要とするが、そのアルコールを焼酎から抽出するように時の藩主島津斉彬が命じたのである。戊辰戦争で薩摩藩兵は雷管式銃を装備していたことにより、雨でも銃の使用が可能になり、圧倒的な強さを誇ることとなった。

タノカンサアのおかげかはわからない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?