2023年11月の読了本+感想

こんにちは。11月は誕生日があり、文学フリマがあり、stand.fmとAmazon Audibleの収録があり、インフルエンザにもなり、とにかくやることに追われ追われあっという間に過ぎていきました。

12月は執筆するぞ!

第一芸人文芸部 活動報告

おかげさまで色々と活動しております〜〜。

1)文学フリマ東京に参加してきました。

来てくれた方、文芸誌『第一芸人文芸部 創刊準備号』を買ってくださった方、本当にありがとうございました!大感謝です。

こちらに感想などまとめております!

2)stand.fm配信

毎週水曜日、22時からstand.fmの生配信で、今週読んだ本について語ったり、活動報告も行なっているので、ぜひ聴いてみてください!

次回(12/13日)の放送のテーマは文學界1月号に掲載される又吉さんの新作『生きとるわ』です。

3)stand.fm配信、初の公開収録

12/10日(日)

13:00(開場12:45)から、芳林堂書店高田馬場店にて公開生配信します!

14:00からは絵本作家のひろたあきらくんもゲストで来てくれます!

ぜひお越しください!詳細はこちら↓↓

4)Amazon Audible『本ノじかん』配信中

「本の魅力を語らないか?」の一言からはじまった、本を愛する方々、そして本にあまり触れてこなかった方々に向けて本の魅力をお伝えするブックバラエティです。

番組のパーソナリティを担当させていただいております!

なんと最新回は、吉本ばななさんがゲストで来てくださいました!

そして番組では『クチヅタエ』という企画で、バイク川崎バイク(BKB)、しずる・村上、3時のヒロイン・福田、ニッポンの社長・辻、レインボー・ジャンボたかおのリレー小説を朗読連載中。

読んでくださっているのは、声優の白井悠介さんです!

登録30日間は無料なので、ぜひ聴いてください!

これまでのゲスト(敬称略)

第一話 ピース・又吉

第二話 オズワルド伊藤

第三話 バイク川崎バイク(BKB)、しずる・村上、3時のヒロイン・福田、ニッポンの社長・辻、レインボー・ジャンボたかお

第四話 ピース・又吉

第五話 レインボー・ジャンボたかお

第六話 バイク川崎バイク(BKB)

第七話 サルゴリラ・児玉

第八話 吉本ばなな

5)文芸誌『第一芸人文芸部 創刊準備号』の発売店まとめ

【東京】

・古書ビビビ

・本屋B&B

・透明書店

・芳林堂書店 高田馬場店

【京都】

・ホホホ座浄土寺店

・恵文社一乗寺店

【大阪】

・水野ゼミの本屋(大阪工業大学の学生が運営するシェア型書店)の「まつよしの本棚」

【静岡】

・ヒガクレ荘

【沖縄】

・山ブックス

【オンライン】

FANY MALL

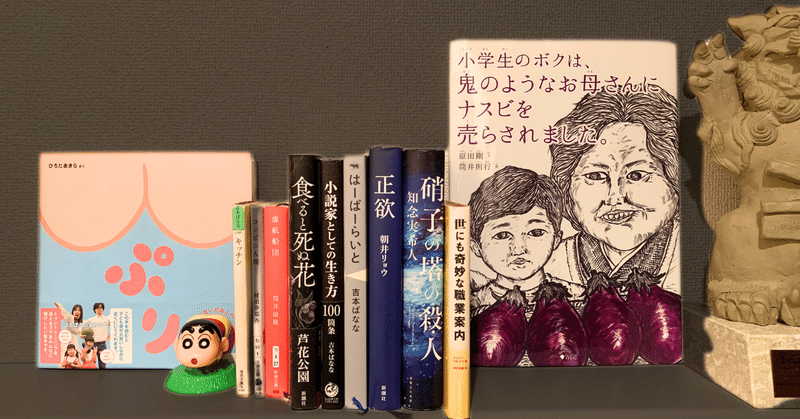

2023年11月に読んだ本

さて、ここからは読了本のあらすじと感想です。

11月はけっこう読みましたよ〜〜〜〜!!

『正欲』 朝井リョウ

しんどい。読むのしんどいよ、この本は。

僕は朝井リョウさんの本は大体しんどいけど、この本は特にしんどかった。

できれば読みたくなかったとさえ思う。

東畑開人さんの解説にも『読む前の自分には戻れない、気迫の長編小説』とあるが、本当にその通り。戻れない。

感想書くのもしんどい。

だからこそ色々な人に読んでほしい。

最大多数の最大幸福を追求する民主主義の行き詰まりのような小説。

メインとなる主人公は三人。

———あらすじ(公式より)———

息子が不登校になった検事・寺井啓喜。

初めての恋に気づいた女子大生・神戸八重子。

ひとつの秘密を抱える契約社員・桐生夏月。

ある人物の事故死をきっかけに、それぞれの人生が重なり合う。

しかしその繋がりは、"多様性を尊重する時代"にとって、

ひどく不都合なものだった――。

「自分が想像できる"多様性"だけ礼賛して、秩序整えた気になって、そりゃ気持ちいいよな」

これは共感を呼ぶ傑作か? 目を背けたくなる問題作か?

———感想———

多様性——ここ10年よく耳にするワード。

『マジョリティはそれだけで生きていきやすい、だからこそマイノリティに優しくしましょう』という現代に良しとされている価値観。それに対する強烈なアンチテーゼになっているキャラクターが登場する。

また『マイノリティに多少の緩和や配慮したところで、マジョリティが既にこの世界のルールや法律を作ってしまっているので、根本的な解決にはならない』のような、巷でよく言われている意見(まあ男女も、男がルール作ってるから女性が生きにくいと言われてるけど)が陳腐に見えるというか、もし多少の歩み寄りがあったとところで、僕らの生きづらさは変わらないですよと、と思っているキャラクターの造形が凄すぎる。

現代でマイノリティとして扱われているものは、マイノリティの中ではマジョリティであって、本当はその網にもかからないマイノリティ中のマイノリティが存在するけれど、そこまで想像力働かせて生きてるか?と問うてくる。

普通の小説なら、佐々木佳道と桐生夏月が社会と隔離されながらも自分たちの心休まる場所を見つけて、ハッピーエンドとまではいかないまでも、ある種の『光』を見つけた時点で終わると思うが、この小説はそうではない。

自分の信じる多様性を暴走モードで推し進める八重子(読むだけで嫌悪感)にも、最後に大也との衝突によって本当の意味での〝繋がり〟の火種を感じたところには救いがあった。

ある意味、最も社会性をまとって、繋がりの中で生きていそうな寺井が、最も心の繋がりを持てておらず、佐々木佳道と桐生夏月の〝繋がり〟を理解できないシーンも良かった。

ハッピーエンドではなく、それぞれがこれから向き合う課題が残ったままのラストにしているのも、朝井リョウさん自体が世の中に問うてるんだろうし、ある種、社会に対する諦めのようなものが入り混じっているのかもしれない。

僕はこの手の話題は、普段語ることはない。そういう機会も局面もない。だからこそ「なんで語らへんねん?」と心を無理矢理こじ開けられたような感覚。

以下、印象に残ったセリフと心理描写。

『あってはならない感情なんて、この世にないんだから』

『「結局さ、人間が想像できないことのほうが圧倒的に多いのにね」』

『自分とは違う人が生きやすくなる世界とはつまり、明日の自分が生きやすくなる世界でもあるのに』

『お前はお前のことしかわからない。お願いだからまずそのことをわかれ。他者を理解しようとするな』

『コンビニ人間』 村田沙耶香

凄すぎる。ぜひ読んでほしい。最高におもしろい。

「現代社会の生きづらさ」を描いた小説が巷に氾濫していて、食傷気味になるけれど、この作品は全く違うように感じた。主人公のおかげだ。

まずラストシーンがほんと最高だった。まさに水を得た魚のように輝く主人公を見て、爆笑してしまった。もう最高。『まじでコンビニ人間やん!よかったな〜』ってなる。

そしてふと、気が付く。

主人公は、ずっと輝いていたのだ。

自分の中ではずっとステージに立っていたし、ずっとスポットライトが当たっていたのだ。

一瞬だけコンビニを辞めた期間以外は。

———あらすじ(公式より)———

「普通」とは何か?

現代の実存を軽やかに問う第155回芥川賞受賞作。

36歳未婚、彼氏なし。コンビニのバイト歴18年目の古倉恵子。

日々コンビニ食を食べ、夢の中でもレジを打ち、「店員」でいるときのみ世界の歯車になれる――。

「いらっしゃいませー!!」

お客様がたてる音に負けじと、今日も声を張り上げる。

ある日、婚活目的の新入り男性・白羽がやってきて、そんなコンビニ的生き方は恥ずかしい、と突きつけられるが……。

————感想————

まずこのテーマを描くのにコンビニを選んだのがすごい。

大学生の時に始めたコンビニでのアルバイトを18年間続けている主人公。

36歳。恋愛経験はなし。

別に悪いことをしているわけではなく、誰にも迷惑をかけてずに生きている。

それなのに「なんでなの?」と聞いてくる友人たち。

「いい人いないの?」「就職しないの?」と、結婚か正社員かを迫られる。

それに怒る主人公、凹む主人公——それらを設定するのは簡単だが、『コンビニ人間』の主人公は一味違う。

「なんでなの?」って聞くのは、「なんでなの?」と心の底から疑問に思っている。

自分はおかしいと思っていないのに、周りからおかしいと言われるってことは、おかしいのかな?

まあいいや。鬱陶しいけど、ずっと変って言われてきたし、慣れてるし、治らないしくらいの感覚で今日もコンビニでせかせか働いている。

ここで「普通」を求められて辛いよね、生きづらいよね、と同情してしまうのは読者の勝手であり先入観だったと気が付かされる。

そんなことより私にはコンビニがある。

と、主人公はマニュアルで行動を徹底されるコンビニをとても居心地よく感じている。(このキャラクター設定が凄すぎる)

それから「マニュアル通りに動く」ことが得意な主人公は、極めて合理的に自分の人生から、他人に「なんでなの?」と不思議がられる部分を消去しようと動き始める。

それは生きづらさからの脱却ではなく、ただ楽な方に流れるかのように。

すると友人たちは喜んでくれることがわかった。

そして白羽が出てくる。どちらも社会不適合者だと周りから烙印を押されているが、周りと比べてしまうがゆえ気にしまくっている白羽とびくともしない主人公の対比。そして主人公を見下している白羽、それを面白がっている主人公の対比も最高だった。何言われてもダメージゼロで笑ってしまう。

コンビニの描写も凄くて、まずは聴覚、次に視覚から生き生きと入ってくる。コンビニが生き物のように感じて、次にコンビニに行くのが楽しみになった。

さらに細かい感想を綴る。

主人公は「コンビニ=社会」で、コンビニで働くことが社会との接点で、コンビニによって「社会の歯車」になれると書いている。

「社会の歯車になってたまるか」のような反骨精神満載のパンクロックがあり、社畜なんて言葉とともに語られ、ネガティブな意味で使われることが多い言葉を、ポジティブに使っているのはかなり印象に残った。

僕も同じように思ったことがあるから。

社会の歯車になれるってすごいこと。

僕はコンビを解散し仕事がなくなったとき、社会と全く繋がれていない感覚に陥ったことがある。僕はどこの誰なんだろう、なんで東京にいるんだろうと心が不安定になった。居場所なんてなかった。それでも世界は回っていた。全く歯車になれてないやん、ちゃんと歯車になりたいと泣きそうになった。

「マニュアル人間」も同じ。

マニュアル通りできる人ってすごいこと。めちゃくちゃすごい。

僕は遅刻もするし、やるって言ったことできないし、締め切り間に合わないし、なんなら最悪謝ればいいやと思っている。

そう考えれば、主人公がヒーローだと思えてくる。

それから白羽のことを最低な人間だと感想を書いている人も多いが、僕はそう思えない部分がたくさんあった。なぜなら僕も白羽的な部分はあるからで、それは自覚している。縄文時代〜うんぬんの理屈も理解できる。なんでこんなとこにおるんやろ、情けないと思いながらバイトもしてきたし、いかにサボるか考えていたし、こいつらとは違うと人を見下したこともあるし。特にバイトしている夢追い系の人やセーフティネットの少ない自営業の人は、勝たないと、食っていけないと、白羽の思考なる可能性は高いと思う。言いたいことは痛いほどわかる。口にするかしないか、ヒモになるかは別として。

むしろ白羽を最低だと思える人は、ちゃんとしている人だと思う。まっとうに生きているからだと思う。うらやましい。

主人公も白羽も、いるよ。こういう人いる。自分もそんな部分かなりあった。

最後に……

チョコレートメロンサイダー(文庫p108)ってなんなん?

ググっても出てこんし、しれっと書いてある最高の架空の飲み物ボケ。まずそうで最高!

『虚航船団』 筒井康隆

摩訶不思議。滅茶苦茶やん。

そう思って、はじめの方は読み進めた。

さすが奇書と言われるだけある。

小説界のラーメン二郎と誰かが書いていたが、言い得て妙。それくらい濃厚。

心して読んで欲しい。

単なる読書ではなく、筒井康隆への挑戦となる。

執筆に6年をかけたらしく、終盤では他の創作の依頼は断ったらしい。筒井康隆の集大成的作品とも言われている。

———あらすじと感想———

【第一章 文房具】

宇宙船団の中のひとつに、山ほど文房具が乗っている文房具船があり、文房具たちは全員どこか狂っている。そしてP20までに大学ノートは死に、ダブルクリップが自殺する。

は?

自分は大事だと思うところや物語のキーになっているところに線を引きながら読むタイプだが、この本に関しては、見返してみると自分でも何故そこに線を引いたのか全くわからない。

少しだけ登場人物(文房具)とその性格を紹介すると

自意識過剰なコンパス

性欲が抑えきれない糊

誰彼構わず喧嘩して殴られるホチキス

精神崩壊を起こしている輪ゴム

自分を天皇と思っている消しゴム

初老ナルシストの下敷き

大作家である三角定規兄弟の兄

兄への嫉妬に狂う三角定規兄弟の弟。などなど。

文房具たちは、どこまで行くのか、いつ帰れるのかも分からない宇宙航海のせいで、一人残らずみな気が狂っていると書かれている。閉鎖的な文具船の中ではそれが増幅され、結果として狂っていることが正常という逆転現象さえ起こっている。

なんとか航海を続けていたが、ある時中央船団から『惑星クォールの全住民殲滅』の指令が届く。

【第二章 鼬族十種】

惑星クォールの歴史物語。これがまた重厚で、二章だけで世界史の教科書を読破した気分になる。参考書を読む時のように何度も何度も、前ページの地図や家系図を見直すことになる。

惑星クォールに住んでいるのは流刑されてきた鼬族の子孫で、原始的な状態から文明社会を築き上げていた。核兵器すら開発する。

血塗られた歴史は世界大戦へと行きつき、最終的には核戦争が起こってしまう。それはちょうど文房具船が住民殲滅に来襲したのと時を同じくしていた。

【第三章 神話】

文房具対鼬の戦争。

目線が何度も切り替わり、空間や時系列の移動も激しいのだが、読み応え抜群。バトル小説。

第1章、第2章を読み終えたご褒美だとも感じた。面白い。

そして賛否両論を引き起こした箇所が出てくる。僕は映画『大日本人』を思い出した。面白い人はここに行き着くのかとおもった。

最後のセリフも最高だった。

筒井さん曰く

「第一章でまず、SF嫌いと、主人公にしか感情移入できぬレベルの者と、物語の展開だけを求めて小説を読む読者が疎外される」

「第二章で、人間がひとりも登場しないことがはっきりし、人間以外の者に感情移入できないレベルの読者が排除される」

「第三章で、通常のエンターテインメントの如く漫然と読んでいても筋は追えるとたかをくくった読者は作品から拒否されてしまう。あたり前だ。そんなに気軽に消費されてたまるか」

とにかく最高だった。ぜひ人生で一度は挑戦してほしい。

僕はstand.fmで紹介したから1週間で読んだけれど、もう1週間ほしかった。

ちょうどその間に誕生日があったけれど、文房具とイタチのことだけを考えて過ぎていった。

『硝子の塔の殺人』 知念 実希人

読み応え抜群の本格ミステリー。クローズドサークルもの。めちゃくちゃ面白い。

エンタメとして楽しむことが出来るのはもちろん、ミステリーマニアの名探偵や資産家が出てきて語りまくるおかげで、外国と日本の本格ミステリーの歴史を学ぶことができるので、まさに一石二鳥の読書経験。

紹介された物語では十角館の殺人と、オリエント急行殺人事件しか読んでなかったので、読みたい本に追加しまくった。

———あらすじ———

資産家・神津島の家の執事が、主人公に向けて言う。

「旦那様は来月第四週の週末に、多くの客人をこの硝子館に招き、とても重大な発表をする予定です。その際、一条先生にも立ち会っていただきたいのです。催し自体は夜に行い、お客様方には一泊していただく予定ですので、どうか一条先生もお泊りください」

そうやって招かれたのは、医者である主人公のほか、名探偵、大物ミステリ作家、刑事、霊能力者、ミステリ雑誌の編集者。

神津島は生命科学の権威だが、どう考えても重大発表を伝えるのに適した人物たちとは思えない。

となれば、重大発表の中身は神津島のもう一つの顔、ミステリーマニアとしてのものだろう。

———感想———

まず冒頭のシーンが強烈。

え?犯人言ってるやん。

って思うのだが、まさか中盤から展開があんなに目まぐるしく変わって行くとは。

そしてある種のクライマックスが来て、え?まだこんなにページ余ってるのに、ここでそのシーンで大丈夫?

この後何書くの?

となるのだが、そりゃもうプロの技でした。

いやーーー。こんなにたくさん伏線あるのに、2個しか気がつけなかった。ミスリードも上手い。

そしてクローズドサークルではお決まりなのかもしれないが、出てくるキャラクターが全員個性的で、ほとんどのセリフが地の文読まずとも誰が喋ってるかわかる。

描き分けが巧み。

硝子の塔をどう作るか問題はあるけど、ぜひ映像化して欲しい。

『食べると死ぬ花』 芦花公園

芦花公園さんの連作短編集。

大満足のホラー。

小説新潮とyomyomで連載していた6つの短編と、書き下ろしの一作。最後の書き下ろし部分はまさに文字と知識の壁。圧巻のラストだった。

———あらすじ(公式より)———

絶対に、それを■■■はいけない――。ページをめくるごとに後悔が増す戦慄ホラー。

最愛のひとり息子を失った桜子は、カウンセラーの久根からふしぎな壺を与えられる。3つの約束さえ守れば、息子が帰ってくるというが……。

「もう本当に最悪でした、もちろん褒め言葉」「吐きそうなくらい嫌な話」連載時から話題沸騰!デビュー作でネット民を震撼させたホラー界の気鋭が描く、血と涙で彩られる美しき地獄。

———感想———

めちゃくちゃ面白くて嫌な気持ちになった。大満足。

書き下ろし部分がなかったら、全く別の作品になっていたと思う。どこまで計算して書き始めたのかわからないが、本当に圧巻だった。筒井康隆の『虚航船団』を彷彿とさせるような文字の壁は、まさに読破への挑戦。私は2回読んだが半分も理解できていないと思う。本当に博識で、末恐ろしい作家。次回作にもかなり期待。

連載部分で特に面白かったのは『選択の箱』『帰還の壺』。

『帰還の壺』は大きな壺と生肉のビジュアルが想像できてゾクゾクした。気持ち悪すぎるけれど、桜子がそうしてしまう気持ちもわかる。好奇心でちょっと見てみたい気持ちになるのも不思議。

『選択の箱』はコントや漫才でやったらめちゃくちゃウケると思う。世界観を構築した後の、え、そこ、って展開が絶妙すぎた。主人公からしたら堪らないと思うが、楽しませてもらった。

そして何と言っても久根のキャラクター設定と最終章で明かされる正体がすごい。読み進めていくうちに時間の経過を無視していることがわかり、そこから何者か気になってしかたなかった。

良い読書体験でした。

『キッチン』 吉本ばなな

「どうして、私を呼んだんでしたっけ?」

私はたずねた。

「困ってると思って。」

『キッチン』『満月——キッチン2』『ムーンライト・シャドウ』の3作が収録されている。どれもめちゃくちゃ面白い。220ページくらいしかないのに濃密で大満足。

———あらすじ———

『キッチン』

デビュー作にして、世界各国で愛され続けているロングセラー作品。死をテーマに、生きることの輝きを描いた鮮烈な作品で、海燕新人文学賞を受賞した。2度にわたり映画化。

主人公は桜井みかげ。

両親が若くして亡くなり、中学へあがるころ祖父が亡くなり、祖母と二人で暮らしてきた。そして先日、ついに祖母も……。

それから数日後、訪ねてきたのは祖母の行きつけの花屋でアルバイトをしていた人だった。

泉鏡花文学賞を受賞した『ムーンライト・シャドウ』も収録しています。

————感想————

『キッチン』

1987年に書かれた作品だが、今読んでも全く古さがない。瑞々しい感性で描かれたみかげの感情、周りの人の優しさ。後半にかけて、生死を見つめなおしていく様子の繊細さが切実に迫ってくる。

この物語を描くのに「キッチン」をモチーフに選んだのがすごい。

(本文)

雄一から彼の母の秘密について聞いたあと、みかげは信用できるのか、まだ何かひそんでいるのか、聞けば聞くほどよくわからなくなる。

しかし、私は台所を信じた。

この一文がすごすぎる。

先にこの家の台所を見ていたみかげは、「この台所をひとめでとても愛した」。こんな良い台所をしている家の人が、信用できないわけがない——そう確信する。

「私は夜中の台所、すごい音で作られる二人分のジュースの音を聞きながらラーメンをゆでていた。ものすごいことのようにも思えるし、なんてことないことのようにも思えた。奇跡のようにも思えるし、当たり前にも思えた。」

も名文すぎる。

雄一の家にだって、いつまでもいられない——そう悟るのは、強くなったみかげ。

祖母の死を乗り越え、永遠に続くものはないこと、だからこそ今を大切にすることを強く思うシーンが良すぎた。

身近な愛する人の死を体験せざるを得なかったみかげの心や身体が静かに時間の経過を受け入れていく。無理に受け容れなければと奮闘するのではなく、死をそこにある「事実」として、悲しみの底に沈みながらも食べて、寝て、話して、生活して生きていく受容の物語。また読みたい。

『満月——キッチン2』

最高のクライマックス。キッチンを読んだ人はぜひ読んでほしい。キッチンよりわかりやすいかもしれない。

雄一の気持ちが痛いほどわかるみかげ。これまで与えてもらった雄一に対して、自分ができることを探しながら寄り添う。本当に最後のタクシーに乗ってからのシーンが最高だった。

『ムーンライト・シャドウ』

キッチンより前に描かれた作品。テーマは似ていて愛する人との永遠の別れ。味わったことのない孤独、底なしの喪失感。それでも主人公は全てを受け入れて、未来に向かって歩き出す。

これも今読んでも全く古くない。色褪せない。登場人物の名前も洒落ている。

こんなすごい話を20代前半で書いたなんて凄すぎる。

そしてあとがき部分の最後の記名が最高すぎた。

中華街でお腹いっぱいになったんや。

『はーばーらいと』 吉本ばなな

2023年に発売された吉本ばななさんの新作。完全書き下ろし。

装画はお姉様であるハルノ宵子さんが担当し、伊豆の港町を描いている。

主人公は青年・つばさ。

「人生になんか足りない」と考えるつばさは、その原因が幼なじみ・ひばりが居なくなったからだと気がつく。

「そうか、ひばりか。ひばりがいなくて僕は淋しいのか。こんなにもか。え? こんなに? だって人生これからなのに? なにも楽しみに思えないなんて」

そう独白するつばさは、「ひばりを好きだったのかもしれないな」と初めて本気で思う。

ひばりは中学卒業と同時に、両親がいる共同生活をおこなうコミュニティーに移り住んだのだった。

そんなある日、ひばりから一通の手紙が届き、「助けて」と書かれていた。

———あらすじ(公式より)———

信仰と自由、初恋と友情、訣別と回復。

淡々と歌うように生きるさまが誰かを救う、完全書き下ろし小説。

———感想———

吉本ばななさんの文体は明るくて、読むといつもげんきになる。この物語自体は壮絶な部分もあるのに、なぜかぬくもりに包まれる。優しさと力強さを内包しているし、登場人物が本当に身近に存在するのではないかと思わせてくれる。

ひばりは「みかん様」が長をつとめる新興宗教のもとで暮らし始め、生活が全て変わってしまう。宗教の独自の常識に適応して生きていくのは難しい。大好きだった両親が知らない人間になっていく恐怖は計り知れない。そしてひばりの心の叫びは、両親に届かない。

そんなひばりをどうにか助け出そうとするつばさの覚悟と、つばさの母の力強さを自然と応援していた。

そして事件が終わってから、物語が終わるまでの描写がすごい。一般的なエンタメ小説や映画、漫才・コントならば、その後が少し描かれて、サッと終わる。ところが『はーばーらいと』の余韻は、物語をさらに厚く温もりあるものにしてくれた。ひばりとつばさのこれからが気になって仕方ない。

2023年11月に読んだエッセイ

『小説家としての生き方 100箇条』 吉本ばなな

吉本ばななさんが大切にしてきた考え方や習慣を綴った本。表紙の漆黒と、右側に100ヶ条が書かれ、左側に短いエッセイが書かれたデザインから『Gacktさんやローランドさんのような本』と言っていた(本人談)

執筆を志す僕には刺さるものが多かった。

名作揃いのばななさんでも、同じことを意識してたんやと知ることができると自分の背中を押してもらえたし、うわ〜そんな細かいところまで芯を持っていたんだなと発見も多かった。定期的に読み返したい。

少し紹介します。(番号は100ヶ条の番号)

001 「人の言葉で書かない。自分の体から出た言葉だけを書く」

ここでのエッセイに「読者の潜在意識に読んでもらう」「体の持っているリズムが大事」など、いきなり金言を連発される。自分の文体で書くことの大切さ。

005 「あたりまえとされていること全部を、いったん疑ってかかること」

これは世間的にもよく言われるし、ビジネス本にも多く書かれているが、実践できているかは別の話。ばななさんはデビュー前の『ムーンライト・シャドウ』デビュー作の『キッチン』の設定やキャラクター設定から、完全にその片鱗が見てとれた。

016 「『違うこと』をしないこと。体と自然がそれは違うことなのかどうか、いつも教えてくれる」

これはめちゃくちゃ大事にしたい。もう帰らせてくれと思いながら、その場にいることも多々ある。「利害の感覚と魂の感覚は違う」とも書かれている。僕も体の反応に正直にいたい。

031 「書いたのが自分だとはゆめゆめ思うな。書かせてくれた何かに感謝を」

これも深く刺さった。これは絶対面白い、と思いながら書き上げて、読み返してやっぱり自分すごいと思うことはある。書き上げることができたテンションなのだろう。その裏側にはヒントをくれた人や情景や物語や自然がある。

042 「目の前の人が『おい冗談だろう』と思うことを言っていても、いちいち参加しないで心のメモ帳にメモる」

その後に『モメるよりメモる』と書かれている。これは全く当てはまる。もめても良いことがない。疲れるし。特に政治や世界情勢には思うことがあっても考えが違う人の前では口に出さない。

044 「転んでもタダで起きない」

「どんなに落ち込んでも被害者にならないことが重要。被害者には簡単になれるから。」これも最高。僕も立場が弱い現場が多々あるけれど、絶対に被害者にならないようにしている。相手に感謝もしている。

090 「競わない。自分だけを深く深く掘っていく。」

比べるのは楽。そこに逃げられるから。創作には、上下が決してない。個々それぞれにしかできないものだから競ったってしょうがない。これは大切。僕は競い合う世界で生きてきたから、これからは意識して深掘りしていきたい。

『世にも奇妙な職業案内』 ナンシー・リカ・シフ

ニューヨークを拠点に活動する写真家ナンシー・リカ・シフが12年をかけて作り上げた一冊。

ハリウッド競技場で撮影をしていたナンシーは、レースが終わるたびに姿をあらわす男性がいるのに気がつき、彼の正体が気になり始める。あとで彼は競技場のタイムキーパーだと判明する。それまでそんな職業があるとは知らなかったナンシーは、しだいに世の中の奇妙な職業を撮影しようというアイデアに取り憑かれる。

社会の気づかれない部分に属して、アメリカ生活の意外な側面を象徴している風変わりな職業、彼らの全てを知りたくなった。

何者なのか、どんな毎日を過ごしているのか——。

ナンシーはあらゆるところから情報を集め、取材に行き尽くし、これまで人々が触れたことない職業をフォトエッセイという形で完成させたのだった。

——感想——

おもろい職業いっぱい。マニアックすぎる。至るところで、社会を支えてるなあ〜と感じる。

まず最初に登場するのが『コンドーム検査師』。

他になかったんか。

穴や傷を見つけて排除する係。工場であるグループから3つ以上の不良品が発見されると、そのグループは全て廃棄処分されるらしい。“人口コントロールに貢献している”と怖い一文で締めくくっていた。

他印象に残ったもの。

ピアニストのために譜面をめくる『譜めくり』

埋葬文化ならではの『棺職人』

焦げたチップを見つけて排除する『ポテトチップ検査師』

スミソニアン自然博物館で恐竜の化石の埃をはらい続ける『ダイナソーダスター』

ゴルフ場の池の中のボールを集める『ゴルフボール・ダイバー』

ドール専門の手術(修理)士『人形ドクター』

サンフランシスコのホテルでコインを磨き続けた『コイン磨き』

最期に家族や友人に見せる姿を整えてくれる『遺体美容師』

などなど。

一番羨ましかったのは、ホットドッグ型の車に乗って全米を旅する『ホットドッガー』。企業としてはプロモーションになるし、運転者は1年間米国中を旅できる。毎年12名の募集だが、1000人以上の応募があるらしい。

写真家の方の本なので、写真がほんとうに職業を端的に捉えていてどれも面白い。大喜利の『写真でひとこと』に使えそうなのばかり。

発売がかなり昔なので、今はもう半一般的になっているものもあった。『足モデル』など。

『犬の散歩屋』は、とろサーモンの久保田さんもやってた気がする。

2023年11月に読んだ絵本

『小学生のボクは、鬼のようなお母さんにナスビを売らされました。』 原田剛

———あらすじ(公式より)———

とっても優しかったお母さんが、突然鬼のようになりました。 どうして、ボクは独りでナスビを売らないといけないの??

今から30年以上も昔......実際にあったお話。

———感想———

凄い。圧巻。僕は本でも映画でも、作者が魂を削って書いたことが感じ取れる作品が好きなんだけど、まさにそんな絵本。唯一無二。

まずは絵本ぽくない太くて濃ゆいタッチの絵が攻めすぎていて素敵。優しいタッチの絵本とは一線を画していて、売り場で目立つというより、異物感を醸し出している。

それからストーリーを読み進めていくうちに、この絵じゃないとダメだった理由が理解できる。強烈なタッチじゃないとストーリーに負けてしまうのだ。

高齢出産で生まれたぼく(主人公)は、筆者の原田さん自身。今の職業や人生の原体験になった話を描いている。

大人が読んでも刺さるし、幼い頃に読んでも一生自分の中に残ると思う。自立すること、逞しく生きることの大切さを教えてくれる。読んだ人はぜひ表紙のカバーを外して、背表紙も見てほしい。

『ぷり』 ひろたあきら

——あらすじ(公式より)——

2019年『むれ』の衝撃のデビューから話題作を立て続けに発表する、ひろたあきらさんの新作が登場。

テーマは「うんこ」!? 本書は小さな動物から、想像上の生き物、神様(!)まで、あらゆる命の個性豊かで尊い排泄姿とうんこが描かれます。この作品は「生きとし生けるものはすべてうんこをする」という「生命賛歌」の物語です。

——感想——

最高!あんなうんこ、こんなうんこ、バリエーション豊かに、色々なキャラクターのうんこを紹介してくれる。

想像力がほんと豊かで、ページをめくるたびにワクワクする。

とくに最後のうんこ一覧は楽しい。お子さんが見たら大爆笑するんじゃないかな。

僕も子どものときにこんな楽しい絵本に出会いたかったし、出会っていたらずっと記憶に残っていたかも。ともすれば下品になりかねないテーマを、品良くポップに描いていました。おすすめの1冊。

「きょうも芸の夢をみる」から1話無料公開

最後に、3月に発売したショートショート&短編小説集「きょうも芸の夢をみる」から、1話ショートショートを無料公開しているのでぜひ気になった方は読んでみてください↓↓

こちらはAmazonのリンクです!自信作なので、ぜひM-1の季節に読んでください!

思い出写真

面白いもの書きます!