AI「IN THE MIDDLE feat.三浦大知」お二人の楽曲への思いについて私が思ったこと

歌手のAIさんが三浦大知さんを客演として「IN THE MIDDLE」というタイトルの楽曲をリリースするそうで、お二人の楽曲へ込めた思いが文章で公開されていた。

実は私も、全く同じタイトルで、文章なりZINEなりを作ろうと思っていた。具体的には何も進んでなくて単なる構想にすぎないのだけれど。

由来は、大好きなJames Brownの「IN THE MIDDLE」という1968年〜69年の楽曲から。歌詞のないインストゥルメンタル曲で、この曲に関する本人のインタビューは探したけど見つけられなかったため、タイトルにどういう意図が込められているかはわからない。ただ、1968年というとあの「Say It Loud, I'm Black And I'm Proud」がリリースされたのと同時期であり、キング牧師が暗殺され全米で暴動が巻き起こった年である。

Middleという単語には「真ん中」とか「中庸」という意味がある。

中庸とは、

①どちらにも片寄らないで常に変わらないこと。過不足がなく調和がとれていること。また、そのさま。中正。中道。

②ふつうであること。尋常であること。また、そのさまや人。凡庸。常人。

という意味だそう(コトバンクより)。

ふだん私のツイートやnoteをご覧いただいている方ならお分かりだと思うけど、私は右か左かでいえば、かなり左の人間だ。

暴力や差別、貧困や抑圧に対する批判は必要不可欠という考え方をもっている。極端な思想や言論で大衆を煽り、暴力や差別を広げようとする人や集団は批判しなければならない。そういう意味でいえば全然Middleではなく、まあ、完全に片寄っているといえるだろう。

その上でMiddleを標榜しようとしたのは、現代において「分断」が大きな問題となっているからだった。

異なる意見の持ち主に対して、罵詈雑言を並べ、理屈に合わない議論を仕掛け、人の話に耳を傾けようとせず、上から目線で互いのフィルターを通して攻撃し、「論破した」といって高笑いする。

残念ながらこうした発言こそ炎上や共感を呼び、メディアやSNSを通じて急速に拡散されてしまう。

私は、この傾向に抗いたい。

私を含む左寄りの人が大切にしている寛容さや多様性という考えは、当然ながら「暴力に対しても寛容であろうね」とか「差別する自由があるよね」とか、そういうことではない。

「普遍的に間違っていること」は存在する。それを批判、あるいは否定することは絶対に必要だ。

ただ私が重視したいのは、その批判の仕方、否定の仕方だ。

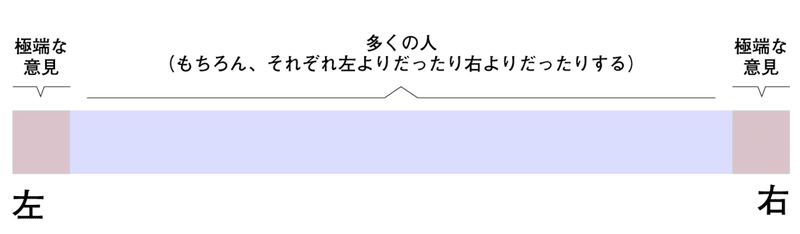

多分、右も左も問わず、どちらにも極端な意見を持つ人はいる。

そういう人には、議論の余地はない。自身の考えに確信を持っているし、揺るがないからだ。

でも現実は、下の図のように多くの人が極端ではないのだと思う。つまり話し合いの機会を持てる人たちがほとんど、ということだと思っている。

議論の余地がある人に対しては、苛烈な言葉ではなく、相手の背景を慮った丁寧な話し合いを心がけたい。そのほうが遠回りながら理解は早い。ネルソン・マンデラだってそうしてきたと本に書いてあった。

以前、こういう記事を書いたときに少しバズって、知らない人からいくつかリプライやコメントをいただいた。

クソリプと言われるものもあったけど、中には私とは逆の考えながら、冷静に丁寧に疑問をぶつけてくれる人もいた。

長い文章で何度かやりとりをして、結局その場では物別れというか、意見の合致には至らないのだけど、それはそれでいい。「論破」などということは求めていないから。

お互いが考えるきっかけを持てたこと、いつかそれがキーになって、今まで気づかなかったことに気づくことができるかもしれない。そういうのが大事だと思っている。

「私は極端で攻撃的な態度で人と接しない。話の通じる相手なら、右寄りの人とも議論をしたい」という意図をもって「Middle」という言葉を捉えていた。

最初に挙げた辞書の解説文では「調和がとれている」というのが一番近いニュアンスになると思う。

以上が私のMiddle観なのだけれど、ところでこの考え方も、貫こうとすればかなりハードだ。

まず、常に思考を続けなければならないし、知らないことは知ろうとし続けなければならない。あるいは、自分の無知や無理解を常に自覚し続けなければならないし、自らに過ちがないかを常に問い続けなければならない。考えが違う人と建設的に話すのは、時に感情を押し殺すこともあり、強い忍耐や体力が求められる。

だけど、その態度をもつことによって、Middleが「“右も左も上も下もない”。どっちが悪いとかどっちが良いとかじゃなくて、多くの人たちが平等でありたい」というシンプルな答えで片付けられる言葉ではないと思える。

「いろんな価値観に溢れているものを、みんなで尊重しあって、認め合って、みんなで考えて乗り越えてゆく」ためには、尊重できない、認められない考え方があることとも向き合わなくてはいけないはずだ。

そしてAIさん三浦さんの言葉は、ともすれば今、社会で抑圧されている側の人たちを追い込むことに加担しかねないとすら思う。なぜなら抑圧する側(マジョリティ)は常に無自覚ゆえに、自分たちがフラットでいようとする=抑圧される側にとってはフラットではない、という状況を招くからだ。

こんなこと書いていながら「これで私の考えは本当に合っているのか?」と思うと、公開するのは怖いし手が震える。でもまあ間違っていればおかしいと言ってくれる人はいるし、その瞬間はちょっとつらいけど次の瞬間には自分の考えをより良く持つことができるから、大丈夫だと思いたい。

言いたかったことをまとめると、あの「楽曲への思い」には共感しかねるし危険を孕んでいるということと、Middleという考え方……バランスを取ろうとするのは個々人の意識としては大事なんじゃないでしょうか、ということです。

いただいたサポートは、記事かマンガをつくるために必要な支出として使わせていただきます。いつも読んでいただき、ありがとうございます!