「忘れてほしい」というお願いほど難しいものはない−―『最愛の』を読んで

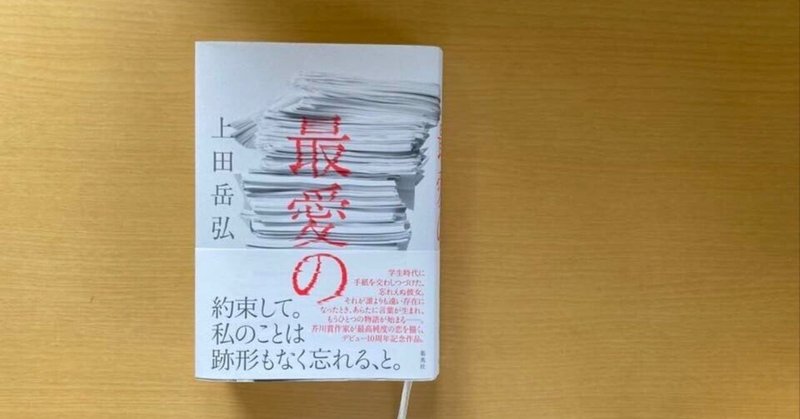

ひょんなことから恋愛小説を読む。上田岳弘さんの『最愛の』である。帯には、「芥川賞作家が最高純度の恋を描く、デビュー10周年記念作品」とある。これまでS Fもののイメージが強い上田さんが恋愛小説を書いたというのにそそられた。

我々にとって現実とは何か。『最愛の』を読んで最も考えさせられたのは、このことだった。

主人公は外資系通信機器メーカーに勤める38歳の独身男性、久島である。東京で働く日常も、コロナ禍で仕事はオンラインが中心となる。まさに多くの人が数年前に経験した状況である。テレワークが通常となり、zoomなどのコミュニケーションが予想外に効果的であることに気づく一方で、人との関係において言葉にしづらい欠乏感も抱える。こんな中、ひょんなことから久島は、中学時代から大学生になるまで文通していた異性を思い出す。そして小説の舞台は、コロナ禍のいまと20 年ほど前の文通していた時期を行き来する。

現実とは、「いま」であり「ここ」である。自分がいまいる場所とその瞬間。ここがまさに現実なのだが、意識はそこにあるとは限らない。友人との会食中に仕事先からのメールが気になる。気のおけない友人と過ごしている時間でありながら、意識は仕事に残ったままである。仕事中にふと、年末の旅行について考えてしまう。意識は、今やるべきことから、未来へと飛んでいる。

その一方で、自分にとっての現実とは、自分の意識の置き場所なのかもしれない。東京から、ある地方の課題について地元の方とzoomで話し合う。この時、自分の意識は東京の部屋を飛び越えて、その地方へと飛び、そここそが、いまの現実となる。好きな人なら、一緒にいる時間以外も、その人のところに意識を置いている時間はたくさんあり、それは自分の現実そのものだ。

我々の身体は時空を変えられないが、意識は、時間も空間もたやすく超えることができる。バーチャルと呼ばれる空間は、オンライン上の世界やゲームの世界に限定されるのではなく、自分の身体のある場所以外をバーチャルと呼ぶなら、我々は多くの日常でバーチャルの世界にいるのかもしれない。

『最愛の』の舞台は現代のコロナ禍であり、極めて現実的である。主人公の久島も、てきぱきと仕事を処理する極めて真っ当な現代人である。そんな彼が、封印していた若き日の儚い恋を思い出すのだが、久島の意識は目の前の仕事や異性と、会うことも叶わなかった恋人との間を行き来する。だからと言って今の仕事が滞ることはない。

久島は、この昔の文通の物語を「書く」ことになるのだが、この書くことが流れる現実の時間を止める。とりわけ、文通をしていた20 年前は、手紙のやりとりという時間が、お互いの時間を止めていたのではないだろうか。しかし自然と流れる時間のスピードと、立ち止まってしまう我々の意識とのズレはどうしても生まれる。そして、流れてしまった時間は決して戻らない。もう二度はないのだ。

一瞬の心の動きに理由はないかもしれない。その情動から生まれた行為には目的がないのかもしれない。それでも、その動きを止められないことは多々ある。それが不可逆性のないものだと分かっていても、突き進んでしまうその意識に、計算も、合理性もないのだ。

文通相手である望未は、手紙で必ず「最愛の」という言葉から書き始める。そして、自分からこの文通を止めることは決してしないと約束する。その上で、主人公に対しては、「文通が終わったら、私のことを忘れる」ことを約束してほしいという。最後の手紙で望未はこう書く。

どうか、久島君、私からのお願いを叶えてください。

それさえ叶えられれば、私はどんな孤独にも耐えることができます。

久島君、どうか、私を忘れてください。

「忘れる」ことほど、意識して実行するのが難しいことはないのではないだろうか。久島に決して無茶なお願いをしなかった望未が、最後の最後で、簡単なようで最も難しいお願いをする。

意識は現実を超えて、どこまでも遠くにいくものだ。愛する人の存在は、このことをまざまざと実感させてくれる。そして「最愛の」存在とは、最も遠くに到達できうる存在ではないか。そんな存在だからこそ、どんな孤独にも耐えることができるのか。

本書は上田さんのデビュー10周年の記念作品と謳うが、コロナ禍だからこそ生まれた作品とも言えるのではないだろうか。時間の流れに意識は抗う。現実とは、流れる時間に適応することではなく、無意識に抗う意識にこそあるのかもしれない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?