書籍『降伏論』はこうして出来上がった。

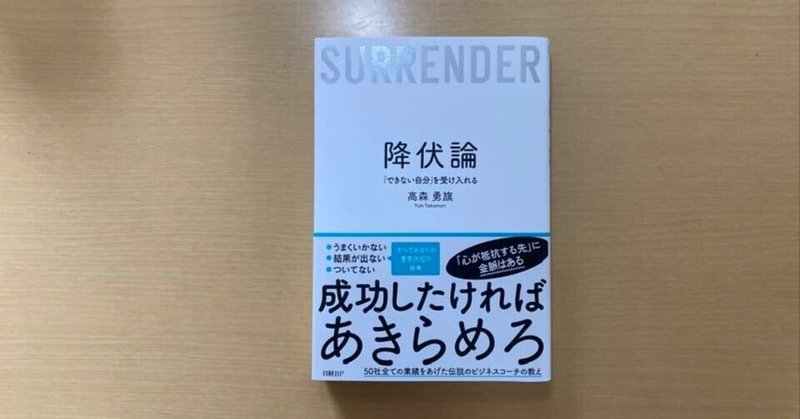

この度、日経BPから高森勇旗さんの『降伏論』が出版された。僕はこの本の出版にプロデューサーとして関わった。どのように高森さんと出会い、なぜ高森さんの本を出そうと思ったのか。それらを踏まえ本書出版プロセスの裏側を紹介したい。

「高森さんという面白い男がいて、、、」

ちょうど1年半ほど前のこと、仕事で経営学者の楠木建さんとご一緒させてもらう機会があった。楠木さんは雑談の中で、こんなことを話された。

「最近、高森さんという面白い男がいて、、、」と。

続きを伺うと、この高森勇旗さんという方は、ビジネスコーチとして大成功しているそうだ。元々は高卒でプロ野球のドラフトで指名され横浜ベイスターズ(現在のDeNA)に入団。しかし一軍での活躍は叶わず6年で退団し、データアナリストやライターをやり、野球に関する本もあるという。その後ビジネスコーチとなり、現在34歳ながらクライアントが絶えないほどの人気だという。この経歴だけで、僕は俄然興味が湧いた。

その後の楠木さんの話はあまりに面白く、後日、紹介された本を読んでみた。『俺たちの「戦力外通告」』というその本は、文字通り、退団を宣告された選手にインタビューし、彼ら25人それぞれの野球人生を綴ったものであった。雑誌に連載されたものを一冊にまとめたものだが、もう完全に一流のライターが書いた文章なのだ。無駄な記述や表現が一切なく、かつ過度な装飾をせずに、それぞれの選手の人となりが浮き上がってくる。これだけの話を聞き出したインタビューの力、それをまとめる文章力。逆にこの人がこの1冊しか著書がないのが不思議に思えた。

高森さんへの興味はますます増すことになった。元プロ野球選手で、これだけの文章力があり、アナリストもされていた?そしていまはビジネスコーチ??この人何者???謎だらけなのだ。そこで楠木さんにお願いして高森さんに繋いでもらい、お会いすることになった。2022年の7月のことだった。

「本を書こうとは全く思わないです」

「はじめまして、高森です」

カフェに颯爽と現れたのは、体躯も姿勢もいい青年だった。爽やかで、自信に満ち溢れた人というのが第一印象だった。

初対面ながら、高森さんには根掘り葉掘り質問させてもらったがどんな質問にも真正面から答えられる。しかもこちらの目を真っ直ぐに見る、その視線の強さはビジネスの世界ではあまり経験しないものだ。これまでの経験と自分の考えが選ばれた言葉で語られる。自分の中できちんと整理されている人なのだろう。

ビジネスコーチとして大事にしていること、クライアントにどう向き合っているのか?そして、なぜ口コミだけでお客が絶えないようになったのか?それらの秘訣を一つずつ聞いていた。そんな中、そもそもの疑問を聞いてみた。

「でも、ビジネスをやったことがない高森さんがなぜコーチができるのですか?」

高森さんの答えは素早かった。

「皆さん、事業ごとにビジネスって違うと思っておられるようですが、どれも同じなんです。安く仕入れて、高く売る。これだけなんです、原則は。業績が上がらないのは、みんな余計なことをしているからなんです。それを僕が一緒になって取り除き、集中すべきものにリソースを適切に割いていくんです」

これが、これまで50社以上の企業の業績向上に貢献し、その噂が経営者の間で広まり、自ら営業なしに今の地位を築かれた理由なのかもしれない。

編集者の悪い癖は、人をコンテンツのある人かどうかで評価しがちなところである。この時も自然とそんな目で高森さんを見ていたのだが、この人の言葉は本質的で、かつ説得力がある。借り物のノウハウではなく、自分で積み上げてきたものを自分の言葉で語る姿勢に圧倒され、ついこんなことを聞いてみた。

「本を書こうと思わないんですか?」

高森さんの返事はまたも素早かった。

「まったく思いませんね」

それは笑顔で爽やかな口調だが、あたかも前もって考えていたかのように、僕の質問を秒殺した。

僕は編集者として、まだあまり知られていない人に本を書いてもらうことに醍醐味を感じてきた。過去には、田坂広志さん、冨山和彦さん、出口治明さんらと一緒に本を作らせてもらい、その本がきっかけで著者が社会に知られていく体験は得難いものだった。高森さんと初めてお会いした際、これらの著者と似たところを感じた。すでに発言に風格がある。「この人は、近い将来、大物著者になる人じゃないか」そんな予感がした。しかし、高森さんは不特定多数の他者に自分のことを知ってもらいたいという欲求がまるでなく、自分の現状にとても満足されている。自分の仕事広くPRする必要もまるでないそうだ。本は書かれないかもしれない。

とは言え純粋に、この人と一緒に何か仕事をしてみたいと思った。そこで、僕がやっている「VOOX」という音声メディアで話してもらえませんか?とオファーしたら、いくつか質問されてから「それならいいですよ」と受けてもらえることになった。

別れた後、高森さんの印象があまりに強烈で、ネットで「高森勇旗」と検索してみた。ご自身のホームページは見当たらない。出てくるのは、プロ野球選手時代のものばかりだ。しかもプレーしているものよりも、「モノマネ」をしている動画がやたらと多い。その一つを見てみると、ゲストとして出演されていた番組で、他の出演者からリクエストされた選手のモノマネを次々と演じられている。

どれがどれも笑えるほど似ているので、リクエストは延々と続き、それらを全てこなしていく。この番組では「一度見たら、だいたいモノマネできます」と話されている。

この人のビジネスコーチとしての資質も、そして人の話を聞く出す力も、この「観察力」があるからこそではないか。そんな仮説を勝手に持つようになった。

VOOXでの話しがランキング上位に

VOOXでの収録では、事前に構成案を相談し、大雑把な台本を作る。高森さんから送られた台本の原案は、箇条書きだったのだが、その文章の羅列を読むだけで、非常に面白かった。意表をつく例えや表現、それと王道の考え方が入り混じり、とても説得力がある。何度読み返しても面白い。思わず高森さんに「これは、そのまま本になりそうな内容ですね」と書いてみたら、意外な返事が来た。

「僕もそんな気がして来ました」

そのVOOXの収録だが、さすがに高森さんは本番に強かった。ほぼ一発収り。モノマネで周囲を魅了していただけでなく、そもそもエンターテインメント性をお持ちなのだろう。こちらを楽しませる内容と口調なのだ。聞いている僕らスタッフも十二分に楽しませる内容なのだ。案の定、コンテンツもすぐに上位にランクインした。当時のVOOXは、メディアによく登場する著名な人や売れた書籍の著者など、いわゆる「著名人」がランキングの上位を占める傾向にあったが、あまり知られていない高森さんのコンテンツが上位にランクするのは極めて異常なことだった。明らかに内容でユーザーの支持を得たのだ。

初めての作戦会議

2022年の8月下旬、VOOXの収録から2週間後、広尾で高森さんと再びお会いした。半ば書籍をつくることで意見が一致していた。打ち合わせでは、こちらが考えている内容、そして実際に出版するまでにやるべきこと、それとどこに出版社に持ち込むかなどを相談した。高森さんも出版にあたって譲れないことや、希望などを話してくれたが、僕にはどれも違和感のない話であった。

出版社に関しては、僕は大手の歴史ある出版社で出したいと思った。なぜなら、高森さんは、時の人でもなければ、極論で人を引きつける人でもない。主張は王道なので、そのイメージの出版社が望ましい。その上で、著者名ではなく内容でコンテンツを評価してくれる編集者が望ましい。

すぐに頭に浮かんだのが日経BP社の中野亜海さんだ。彼女はかつての僕の同僚だったのだが、既存の枠に囚われることなくピュアにコンテンツを見て、その面白さを最大限生かそうとする。そして翻訳書の『LISTEN』や成毛眞さんの『2040年の未来予測』など次々とヒット作を出している。彼女のあの偏見自在ぶりを学びたいとも思い、中野さんに声を掛けた。

中野さんは、高森さんのVOOXでの台本を読んだだけで、「面白いですね。やりましょう!」と即答してくれた。まずは高森さんに会ってからとか、会社で相談してからとか、一切言わない。その場で「やりましょう!」なのだ。これで一気に出版は大きく動き出すことになる。

高森さん、中野さん、そして僕と3人で広尾のカフェに集まった。ここで改めて、本を出す方向性を確認し、出版プロセスを相談することになった。原稿がだいたい出来上がるまでは、高森さんと僕とでやり取りをし、原稿が大まか出来上がったところから今度は中野さん主導で、見せ方、デザイン、それとタイトル案や売り方を詰めていこうと決まった。

執筆の最後の段階で出てきた著者の真骨頂

原稿作りのプロセスは、原稿が1章分出来上がる度に送っていただくことにし、そのタイミングでお会いしてフィードバックすることとした。高森さんは期限通りに必ず原稿が来るわけではないのだが、遅れそうな場合、必ず連絡をくれる。そして、送られてくる原稿が毎回、面白いのだ。なので毎回の原稿が来るのが楽しみでしょうがなかった。時には、書いた原稿ファイルが消失されたなどの事件もあった。およそ2章分の原稿がパソコンから消去されたという。空港から悲壮なメールをよこす高森さんだが、数時間後には「もう立ち直しました!数日お待ちください」と返事が来る。

ご本人の苦悩はこちらにはまるで伝わらないのだが、僕からすると極めて順調である。

原稿が7割程度出来上がって来たところで、スタックした。ここまでは、高森さんが考えて来たことを吐き出すかのように書いて来たが、重複があったり、テーマが飛んだりすることもある。これらを調整しつつ、本全体としてのメッセージを浮き上がるように仕上げなければならない。どこか余分なのか、何か足りないのか。構成はこれでいいか。

ここで一度、最初から読み直して、新しい構成案と今後書かれたらどうかと思う内容を提案してみた。僕の中では実はまだゴールは見えていなかったのだが、この辺りで高森さんは、自分がこの本で何を言いたいかが見えて来たようだ。そこから一気にこれまでの章の修正と、新しい章の加筆が始まるが、原稿の力強さが一層増した。とりわけ最後の2章は、僕も予想しなかった展開だった。それまでは「成果を出す」という目的に真っ直ぐに進めるための思考を紹介してきたのだが、最後の2章では、その目的自体よりも、仕事をする自分の「在り方」を問うのだ。「何をすべきか」がいつの間にか、being(どう在るか)という存在論へと変わり、結果よりも自分の「状態」こと着目すべきだと言う。このあたり、プロ野球という厳しい世界、そして転身したビジネスの世界で高森さんが揉まれまれて出来上がった思想を垣間見た気がした。「高森さんの持ち味はここだったんだ!」といまさらながら新たな発見であった。

軽やかに舞う辣腕編集者

2022年の年末、原稿がほぼ完成したところで、日経BPの中野さんに読んでもらった。中野さんの反応も僕とほとんど同じ。彼女はここから一気に、原稿の微調整を進め、レイアウトと全体のデザインを作り始める。新しい小見出しを入れて作られたゲラは、原稿の面白さをさらに際立たせた。

一方の高森さん、原稿を書き上げたことで、もう自分の仕事はひと段落というスタンスをとられるのかと思いきや、文言の細かいところや表記、それからデザインなどもこだわるようになって来た。思えば、執筆の当初の段階では、どこか頼まれ仕事を楽しそうにこなすと言う雰囲気だったのだが、明らかにギアが変わってきた。自分の本を出すんだという立ち位置に変わっていた。請負仕事が自分の仕事に変わったかのようだ。原稿の最後の最後の段階では、ものすごく細かいところまで手を入れてきた。この細部にわたる表現へのこだわりを見ていて、僕は、もう30年以上前の話しだが、初めて単著を書かれた田坂広志さんの様子を思い出した。著者としてのタイプはまるで違うが、著書に向き合う姿勢が田坂さんを彷彿させるものがあった。

原稿へのこだわりだけでなく、高森さんは書名やデザインにもどんどん意見を言うようになって来た。これは僕も想定外だったのだが、高森さんの頭には明確なイメージもあり、頭の中で何度もシミュレーションをして意見されているようだ。

中野さんがそれによく対応した。編集プロセスを熟知しない高森さんの「いまさら」のリクエストを、中野さんは「わかりましたー」と即実行に移す。同時に、先を見越して不測の事態にも備えて予備的な処置も裏側で用意する。このフットワークの軽さと臨機応変さこそが、これまで彼女が多くの著者に慕われて来た理由かもしれない。

クライマックスはカバーデザインである。中野さんがディレクションし、デザイナーが出して来たラフ案に対しても、高森さんは、色やフォントなどにも細かく試行錯誤したいと言う。デザイナーのクリエイティブを尊重したいし、高森さんの思いも生かしてあげたい。中野さんがその板挟みとなり、密なコミュニケーションと、大胆なプロセス変更を繰り返す。結局、決まるまでのラフ案は数十に及んだに違いない。最後の色校正も、インクと用紙を変えて4種類出し、最後はデザイナーさんにも同席してもらい4人で最終決定をしたのでが、ここまでのプロセスがおかげで、最後は1分で決まった。中野さんの辣腕ぶりが、仕事を大きく前進させた瞬間を見せてもらった。

僕自身を変えた本

思えば、最初にお会いしてから1年で書籍が出来上がった。本人が「まるで書く気はない」と断言した中から始まった展開を、誰が予想できたであろうか。

いつか高森さんが言っていた。「今回のプロセスは、無理がなかったのがいいですね。自然と何かをやったその続きで、本が出来あがった」

なるほど、そうである。まるで書く気がなかった高森さんが、一念発起して書いたわけではない。自然な流れでそうなったのだ。僕も「高森さんを口説いた」という実感はまるでない。「見つけてきた」というのも違い、そもそも高森さんの面白さを言い出したのは楠木建さんだ。

知り合うようになり、本の可能性がお互いに共有され、そこから出版社(日経BP)も流れるように決まった。そして、中野さん。実際はどうかわからないが、社内の反対を押し切って企画を通してくれたわけでもなさそうだし、「面白そうですね、やりましょう」という最初の言葉のまんま、最後まで駆け抜けられた。彼女は大変さを一切見せないのだ。

いい仕事には「プロジェクトX」的な試行錯誤があるのかもしれないが、「面白い」「やりましょう」という刹那な感情を複数の人が共有し、チームが出来上がる。そんなチームは意外と最強かもしれない。

なので、この本は著者や編集者の汗と涙の賜物であり、膨大な労力から生まれたので、「是非読んでもらいたい」とは言わない。自分で書いたものが自分でも面白いと思った著者、それを面白いと思ったプロデューサー、そして面白いと思った編集者が集まってできた本なのだ。

だけど最後に、僕は「是非読んでもらいたい」と言いたい。なぜなら僕自身、この本の内容を実践していて、その考え方を「尊い」と思うからだ。「未完了をなくす」「人の許可を取らない」などいくつもの実践的なアドバイスがある。恥ずかしくて本当は言いたくないが、自分より20 歳以上年下の方のアドバイスが、確実に僕自身を変えつつある。まだ、この本の面白さを実感したサンプル数は「1」かもしれないが、その「1」は世の中では凡庸な部類の僕なので、きっと多くの人が同感してくれると思う。

どうか、多くの人の手に届きますように!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?