インド旅行と読書と中根千枝さんと

読書の魅力を知ったのは大学3年と遅咲きだった。初めての海外旅行でインドに行ったことがきっかけだった。

日本人や日本の社会しか知らない大学生にとって、インドで遭遇するどんな出来事も驚きだった。経済レベルも違うし、宗教も民族性も異なる人たちが集まると社会はこうも変わるものかと、ただただ驚愕ものだった。

帰国後には、インドに関する本をかたっぱしから読んた。インドで見たことを理解したいと思ったからだろう。歴史書から紀行本まで「インド」と書名についた本は迷わず読んだ。それでも飽き足らず、社会学や文化人類学の本も読みはじめた。

そんな中で最も印象的だったのが、中根千枝さんの『タテ社会の人間関係』だった。インドの村などで詳細なフィールドワークを行い、その村の構造を子細に分析するとともに、社会の構造には「タテ」と「ヨコ」の違いがあると解く。日本社会は「タテ社会」であることが書名の由来だが、個別の事象から抽象レベルの概念に昇華させる、その思考体系に感銘した。いま思えば、それは具象と抽象の往復思考なのだが、もちろん当時はこのように言語化できずにただただ「面白い!」と思った。それは知的興奮というものに、僕が初めて触れた瞬間かもしれない。それから手に入る中根さんの本はすべて読んだ。

『タテ社会の人間関係』は講談社新書から刊行されていたが、それから僕は新書を読みまくった。講談社新書はもちろん、岩波新書や中公新書など。それは、自分が独力で学ぶ経験であった。当時、大きな本屋さんに入ったときに思った。「ここにあるどんな本も、読みたいと思ったら、どれも理解できる知性を身につけたい」と。その思いは今も変わらない。

何者でもなかった大学生は、社会人になると書籍の編集という仕事に巡り合った。読む側から作る側へ。この仕事が自分の「本を読む」という行為を加速させ、生活の一部にまでなったのは、まさに巡り合わせの幸運だった。

『タテ社会の人間関係』を読んだ18年後、僕は雑誌『ハーバード・ビジネス・レビュー』の編集をしていた。当時、組織についての特集を考えていて、企業や経済とは外部の人に組織についてインタビューしようという企画が持ち上がった。その時、思い出したのが中根千枝さんだ。早々に企画が通り、中根さんの連絡先を調べてお手紙を送った。ビジネス界では名の知れた雑誌でも、中根さんのような方にとっては、「異分野の専門雑誌」に映るに違いない。インタビューなど面倒なだけかも知れない。丁寧に、雑誌の説明からインタビューしたい意図、そしてテーマを書いたら、ご本人からお電話をいただきインタビューは実現した。その様子は、同誌の2002年10月号に掲載された。

初めてお会いした中根さんは、思っていたより小柄な方だった。あれだけの書籍を書かれた学者、しかも女性初の学士院会員。勝手に大きな人を想像していたのかも知れない。お話しで印象的だったのは、昔話をほとんどされないことである。今でも欠かさず論文を読むとおっしゃる。そしてこちらの質問に対して、過去に話したり書いたりしたことでなく、その場で考えて答えてくれる。当時、中根さんは76歳。その衰えぬ知性は、憧れの人に会った期待を見事に超えた。

雑誌が出来上がると、執筆者や取材協力者の方々にいち早くお送りするのが常だが、中根さんにはお届けしにご自宅にお伺いした。インタビューでの余韻が覚めず、もう次にお会いする機会がないかも知れないと思うと、口実を作ってでもお会いしたかったのだ。

ご自宅に伺うとお茶を出してくださり、出来上がった雑誌を受け取ってくださった。特に熱心にご覧になっていた印象はない。聞いてみたかったことを伺った。「なんで、今回インタビューを受けてくださったのですか?」。中根さんは少し考えた後で「私がやらないといけないインタビューだと思ったから」と答えられた。

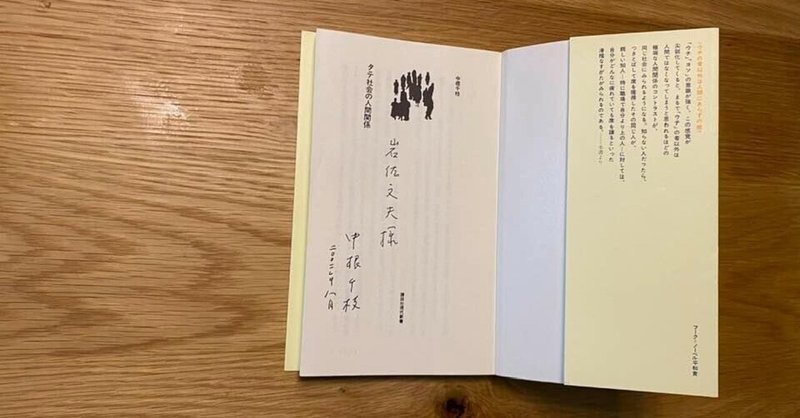

あまり長居も失礼かと思い、帰り支度を始めると、「ちょっと待ってくださる」と部屋を出ていかれた。戻られた中根さんは『タテ社会の人間関係』をお持ちだった。「サインしましょうか?」とおっしゃって、目の前でサインをしてくれた。インタビューのときにした、インド旅行から戻った後にこの本を読んだ話を覚えてくださっていたのだ。

2021年10月12日、中根千枝さんは94歳でお亡くなりになった。僕に本の面白さと自ら学ぶことを教えてくれた方。この知の巨人は、どれほど多くの人の知を刺激したのであろうか。心よりご冥福をお祈りします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?