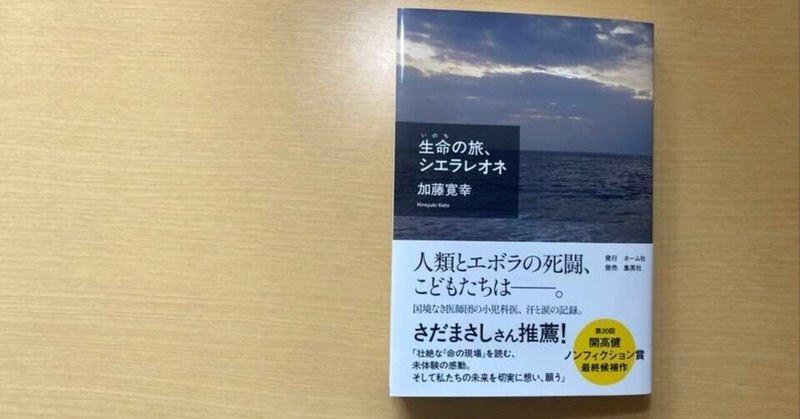

遠くのことを「知らなかった」と済ませられるか――『生命の旅、シエラレオネ』を読む

久しぶりに骨太のノンフィクションを読んだ。

『生命の旅、シエラレオネ』は、国境なき医師団の一員として、4週間にわたり西アフリカのシエラレオネで活動した医師の記録である。2014年当時、世界ではエボラウィルスが猛威を奮っていた。その蔓延の最前線に赴いた著者、加藤寛幸さんが当時の日記をもとに書き表したものだ。

もともと国境なき医師団には興味があった。ニュースでしか知ることがないのだが、人道支援を目的に、それこそ国境を越えて医療支援活動をする団体である。人の命に関わる専門技術を持った医師たちが、世界中で最も生命の存在が危ぶまれる場所に赴いて活動をする団体なのである。その響きからして、ミーハー的に言うなら、とにかくかっこいい。

そもそも医師という仕事が究極の職業だと思う。すべての仕事は、誰かの何かに役立つことであり、だからこそお金が支払われる。電気を供給したり、交通手段を提供したり、食事を食べさせたり、あるいは笑いを提供したり。そんな中で、人の生命を救う価値は計り知れない。

医師の中でも、国境なき医師団に参加する人とは、真っ直ぐな気持ちと、タフな精神力を持ち合わせた人というイメージであった。

本書を読むと、そのイメージが見事に上書きされる。著者の加藤さんの一言ひとことは、人として誰もが持ちうるような純粋さと正直さに溢れている。困っている人がいたら助けたい。誰もが思うそんな気持ちを、愚直に満たすために、国境なき医師団の活動に参加されているのだろう。本書は、2014年でのシエラレオネでの記録だが、著者はそれ以前にも何度もこの活動に参加し、世界の各地で、あるいは東北大震災では国内でも自ら志願して、この活動に参加してきた人だ。

わずか4週間、その日々がなんと濃厚なのか。シエラレオネの山間にあるエボラ治療センターでは、毎日新たな患者さんが運ばれてくる。一刻も早く治療が必要な患者さんもいれば、搬送の途中で息を引き取る人もいる。現地の医療施設は最低限のものしか揃っていない。日本でなら可能な検査や治療もここでは難しい。こんな非日常的な状況の中で、その時々の判断を下し、最善策を繰り広げる。

著者の加藤さんは、医師として人の死に接する機会は多々あったであろう。そして国境なき医師団の活動も初めてではない。悲惨な病床の現場も過酷な治療現場もすでに経験されている。なので、ちょっとのことでは動じることはなく、悲惨な状況も乗り越えていくタフさが備わった人ではないかと思っていたのだが、そうとは言えないようだ。

この4週間で著者は何度、涙を流したであろうか。医師として思うような治療ができず、失われている生命。懸命になって体力と知力を総動員しても、救えない命がある。毎日がその繰り返しで、治療を終えた夜、毎日のように煮え切らない思いが残り、お酒の力に頼っても眠れない夜を過ごす。

驚くのが、おそらくこのような医療の現場をある程度、予想できていた人が、自ら志願し、そこに飛び込んで、打ちひしがられるような経験をすることだ。自分の心が荒んでいくのをわかった上で、人の生命を救う現場に行き、そして心を痛める。

そんな絶望的な日々で、毎日の涙の中には、幾ばくかの感動から流れるものもある。弟を失った子どもが他人の子供たちの世話を一生懸命する姿に、著者はまた涙する。寝たきりの人を介護する別の患者さんなど、壮絶な現場では、人の優しさがおもずと姿を現す。そんな場面を目の当たりにし、また著者は涙するのだが、人の生命を救うために活動して、絶望を味わい、また人の優しさに触れて力をもらう。著者はこれらの体験を「生命をもらった」と表現する。この世界は、援助する人とされる人とが分離した世界ではなく、現地の患者さんも世界中から集まってきた医師も一緒になった、生命の循環の世界なのではないか。

著者はこの活動を通し、「またあとで」や「また明日」は許されないと言う。そこには過去も未来もなく、いま、何をするかの1点に集中することの連続なのだ。

本書を読みながら、自分が最近過ごした4週間を思い浮かべた。それなりに楽しいこともあったが、そこには、自分を含め誰かの生命を左右するものはなく、自分の気持ちに激震が走ることもない日々であった。同じ時間でも、どこかで誰かが、生命を削るような日々を過ごしている。コロナウィルスが全盛だった頃、医療関係者が忙殺されていたが、おそらく、本書と似たような状況の中で、心身の力を振り絞って活動していた人がいたのであろう。

医師としても、困難な地域での医療活動も経験豊かな人が、こんな瑞々しい思いに溢れる姿に素直に感動する。それは現場の惨状の大きさなのかもしれないが、過酷な現実に何度晒されても「鈍感になる」ことがないのだ。その意味で、本書で見せる著者の涙の数々は、精神的なタフさの不足ではなく、むしろ「鈍感にならない」強さの現れなのだ。

本書は我々に、「知らないこと」との向き合い方を問う。知らないことは、知らなかったと済ますことができる。しかし、知ろうとすることで、容易にその「知らないこと」がなくなることを僕らは知っている。また「知らないこと」を想像する力も僕らは持ち合わせている。そして、今日の情報ネットワークが発達した世界では、「知らなかった」の多くは、実は「知り得た」ものなのである。知ろうとすれば、自分の遠いところで何が起こっているか、僕らは知ることができる世界に生きているのだ。

著者はこう記す。

「遠くのことには線を引き、近くのことには目を伏せる。そうして、我が身さえ傷つかなければいいと誰もが思うその先に、私たちはどんな世界を見るのだろうか」(p.270)

人は誰しも、それぞれ自分の人生を生きている。自分のことだけで精一杯かもしれないし、「いま」という目の前のことに格闘する日々かもしれない。それでも、この世界に生きる我々は、自分以外の存在を無視することができない。他者の痛みに自分の心が痛むことを我々は知っている。グローバルにつながった社会に生きる上で、この自分と外部の境界線をどう線引きするかが問われている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?