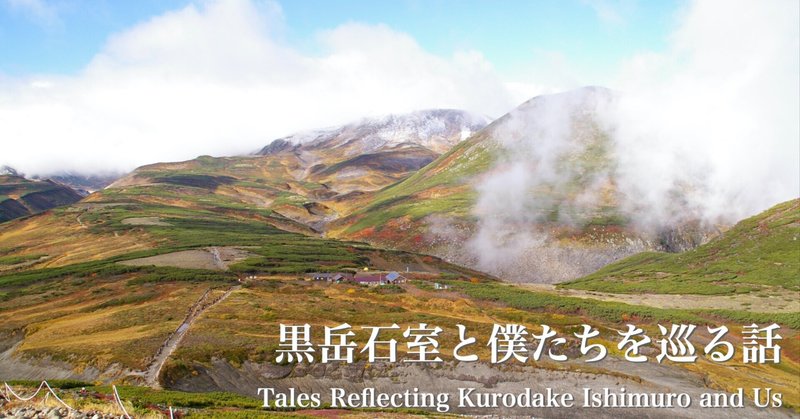

”黒岳石室と僕たちを巡る話” 第4話 石室の守り人

黒岳石室Q&A4

前回「黒岳石室は北海道では唯一、建設当初から今現在に至るまでシーズン中は管理人が置かれている山小屋」というお話をしました。現在は、シーズン中の管理は黒岳ロープウェーを運営するりんゆう観光さんが行っていて、山岳ガイドの方などが管理人として常駐してくれていますが、黒岳石室の管理は誰が行ってきたのでしょうか?今回は黒岳石室を管理してきた人たちを、その全てを紹介することはできませんがほんの一部を紹介していきたいと思います。

なお、それぞれの年度については文献によってブレがあって、はっきりしない部分もありますので、その点ご了承ください。

初代管理人 大久保金之助

石室が建設されて最初の管理人となったは、前回も少し登場した大久保金之助さんでした。大久保金之助さんはもともと津軽の出身で、若い時は船大工をしてたそうです。1910(明治43)年頃から大雪山で山の案内人として活躍していて、黒岳の登山道の開削の責任者としても携わっていました。信仰心の厚い方で登山の安全を願って北鎮岳の頂上に「南無妙法蓮華経」と書かれた経石を埋めたそうです。今でも残っているのでしょうか?

大久保さんは「般若の五郎」という名の猟犬を連れて歩いていたことで有名です。般若の五郎については坂本直行さんの本のなかでもそのエピソードが語れているほどで、著書の中で大久保さんと般若の五郎のイラストが描かれています。

大久保さんは黒岳以外にも、ニセイカウシュッペ山の登山道を開削したり、トムラウシ石室を建設にも携わりました。他には十勝岳の白銀荘の番人もやっていて、その当時の十勝岳や富良野岳の登山道の新設や修理も請け負っていたそうです。

雪の結晶の研究で有名な中谷宇吉郎さんの本の中に「白銀荘のO老人」という名の人物が出てきます。確証はありませんがおそらく同一人物の可能性だと思います。中谷さんに”かんじきを穿かしたら誰もこの老人に敵かなうものはない”と言わしめるほどの山の猛者だったようで、

犬の皮一枚と猟銃と塩一升だけを身につけて、十二月から翌年の二月一杯にかけて、この十勝の連峯から日高山脈にかけた雪嶺の中を一人で歩き廻まわって来た

という逸話も残されています。

二代目管理人 菊谷清蔵

大久保さんの後を引き継いだのが菊谷清蔵さんでした。菊谷さんは当時の層雲別(今の上川町)の出身で、1924(大正13)年に地元の若い人を集めて「大雪山登山案内人組合」という、今でいうガイド協会を組織した人でもありました。大久保さん後に管理人となった菊谷さんが最初に行ったのは、石室の改修です。石室は柱に板を張って外側に石を積んだだけのものでした。屋根は風で飛ばされないように石を乗せてありましたが、風が吹くとガタガタと音が鳴ってうるさく、登山者は眠れぬ夜を過ごしていたようです。そこで菊谷さんは一計を案じました。

登山者に「黒岳石室登山記念芳名」の名札を販売し、それを石室の中に張り付けることにしたのです。これによって外からの雑音も防げるし、断熱性も持たせられるということで一石二鳥。菊谷さんはなかなかの商売上手だったようです。1枚20銭で売り出した名札は、壁だけでは収まりきらず天井にまで二重三重に張り巡らされたそうです(今でもどこかにその名残が残されているかも?)。ちなみに1924年の黒岳への登山者は年間3000人。松山温泉(今の天人峡)まで縦走した人は946人いたそうです。

また、菊谷さんが後世に残したものとして「黒岳石室宿泊芳名録」があります。1926年から1927年の2年間の石室に宿泊した人たちの記録です。これは価値があるということで1965(昭和40)年に層雲峡観光協会から『大雪山の洗礼』として出版されました。中には小泉秀雄、坂本直行、村田丹下などなど著名人の名も見られ、100年近く昔の大雪山に多くの岳人が訪れていたことを物語っています。菊谷さんは後に国立公園選定にも尽力し、後年は層雲峡でお土産と民宿の「みやま物産店」を経営されるなど、層雲峡の発展に大きく貢献されました。

その後

1934(昭和9)年に大雪山が国立公園に選定されますが、その際には大久保さんと菊谷さんのお二人はその貢献を讃えて表彰されています。黒岳石室だけに関わらず、大雪山全体に大きな功績を残されたのでした。

菊谷さん以降、どの時期に誰が管理人をしていたというはっきりとした記録はあまり残っていませんが、黒岳石室には少なくとも2〜3人の管理人が常駐していたようです。管理主体が営林署や観光協会と変わっていきますが、営林署の職員やアルバイトの方などいろいろな方々が管理人を務めてきました。

ちょっと古いガイドブックなどの写真を見ると、現在管理人の部屋となっている所には「上川営林署」の看板が見えます。また、石室の屋根や壁の色も時代によって違うので、気にして見てみると面白いです。

黒岳石室の守り人

さて、大雪山に数ある石室(および避難小屋)の中で、なぜ黒岳石室だけが当時の姿を今だに残しているのでしょうか?他の石室や避難小屋はすでに一度建て替えられています。黒岳石室だけが100周年を迎えることができているのは、歴代の管理人の方が石室を守ってきたからこそではないでしょうか。

ここ数年で、白雲岳避難小屋と上ホロカメットク避難小屋はさらに建て替えられました。登山者としてはこれはとても喜ばしいことです。「黒岳石室もそろそろ建て替えて欲しい」と思っている方もいるかもしれません。しかし、この100年という歴史も守って欲しいと考えるのは私だけでしょうか?

いずれにしても、いざという時に登山者の命を守ってくれる石室や避難小屋を大切にしてきたいものです。最近、北アルプスなどでもニュースで取り上げられましたが、登山者全員が必ずしもマナーが良いというわけではないようです。黒岳石室も窓や入口を壊されるということが過去にありました。100周年という記念のシーズンですので、ぜひ多くの方に歴代の管理人に感謝しつつ、その歴史を感じながら、大切に利用していただきたいと思います。

ということで、今回全ての管理人の方を紹介することはできませんでしたが、黒岳石室の初代と二代目管理人の紹介でした。また、次回をお楽しみに!

▼ 第5話 ▼

参考文献

安田治『北海道の登山史』北海道新聞社

高澤光雄『北海道の登山史探求』北海道出版企画センター

吉田友好『出典準拠[増補]中央高知登山詳述年表稿』

坂本直行『原野から見た山』

中谷宇吉郎『中谷宇吉郎随筆集』岩波文庫

山と渓谷社『フルカラー特選ガイド 大雪山を歩く』

『山の素描 Vol.9 No.3』

原田豊『秘境層雲峡 仙境の思い出』

層雲峡観光協会『大雪山の洗礼四〇年前の黒岳石室宿泊名簿』

吉田友吉『般若の五郎』北海道新聞(平成7年10月4日)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?