山本周五郎/ 「青べか物語」と 船宿・吉野屋

作家・山本周五郎の小説「青べか物語」(昭和36年 文藝春秋社刊行)は、現在の千葉県浦安市が舞台になっています。

物語では「貝と海苔と釣場で知られる根戸川の下流にある漁師町・浦粕町」として登場します。

巻末の解説(文芸評論家・平野 謙)によると、同氏は実際に大正15年から昭和4年の春まで、23歳~26歳の時に同地で暮らしていたそうで、その当時の体験などが元となって綴られています。

この物語は、同地に暮らす個性と人情味溢れるキャラクターたちの織り成す人間模様が、当時の浦安の風景描写とともに、30ほどのショートエピソードとして綴られています。

当時の浦安(青べか物語では浦粕)は、「北は田畑、東は海、西は江戸川(青べか物語では根戸川)、南は「沖の百万坪」と呼ばれる広大な荒地がひろがり、芦や雑草の繁った荒地と、沼や池や湿地と、その間を根戸川から引かれた用水掘が通り、その先もまた海になっていた」…とあります。

今では東京ディズニーランドのあることで名を馳せている浦安も、当時はこのような風景が広がっていたのです。

……………………………

■脚立釣り

高さ3メートルほどの脚立を浅い海に据えて、その上で魚釣りをすること。

また、その釣り方。船影に敏感なアオギスを釣るのに用いられる。

昭和初期の東京湾の風物詩。

写真は、浦安が埋め立てられる前、遠浅の海岸であった頃のもの。

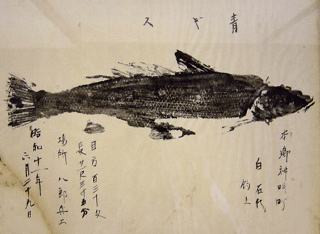

■アオギスの魚拓

一尺三寸五分、約40センチぐらい。

普段釣れるものは20~25センチくらいだったと言われている。

……………………………

吉野屋さんでアオギスが釣れていたのは昭和38年頃までだったとのことです。

アオギスは東京湾ではすでに姿を消してしまっているそうで、水産庁の「絶滅危惧種」にも挙げられているそうです。

かつて浦安は、アオギスの釣り場として有名でした。

また、当時この浦安の庶民の足として主流だったのが「蒸気船」で、浦安から東京方面の行商や通学に広く利用されていました。

その発着所は「蒸気河岸」と言われ、その近辺に居住し文筆を仕事としていた主人公は、「蒸気河岸の先生」と呼ばれていました。

「べか(べか舟)」とは文中に「一人乗りの平底舟で、多く貝や海苔採りに使われ~(後略)」とあるように、当時ウォーターフロントで漁をするには欠かせない、漁民の必需品でした。

この物語は冒頭で「私(山本周五郎)」が「狡猾な老人」から、青く塗られた「べか舟」を買わされるところから始まります。

当初は「私」は「べか舟」を手に入れたことを後悔していました。

しかし、その後に「私(山本周五郎)」は、この「ベか舟(青べか)」で浅瀬や用水堀に出ては、釣り糸を垂れたり、昼寝をしたりしてのどかに過ごすなど、「浦安ライフのお供」として各エピソード内にしばしば登場します。

そんな物語の中において「船宿・千本」として登場するのが、「船宿・吉野屋」です。

吉野屋三代目店主・吉野長太郎は、この物語において、釣船宿の三男坊で快活な小学生の男の子、「長(役名)」として度々登場します。

人懐っこく、茶目っ気溢れる立ち振舞いで読み手の心を和ませます。

「蒸気河岸の先生」こと「私(山本周五郎)」は「長」を「浦粕における悪童のうち、唯一「長」だけが私の擁護者であった」と記し、時には映画に連れて行ったりして可愛がっていました。

■巻末

巻末に綴られている30年後のエピローグにおいて、同地を訪れた「私(山本周五郎)」は、真っ先に船宿「千本」を訪ね、そこで店主となった「長」と再会します。

「私は初めから終りまで、長の名を呼びすてにしていたし、長もしごくあたりまえのように、それを受けいれていた。

数えてみると、私が浦粕を去ってからまる三十年になる。(中略)その彼を「長」と呼び、彼が「おう」と答えるとき、私の心には三十年という時間の距離はなかった。

ただ、再会した「長」には「蒸気河岸の先生」の記憶は無かった。。」

※補足説明

当時は、浦安には200人以上の組合員がいて、この川の両岸には100隻ほどもの船がびっしりとつけてあった。

参照元: 「浦安の釣り船・船宿 吉野屋」Webサイト

以上

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?