ローカルプロジェクトのつくりかた①:企画を進める上でのヒント

当日の運営だけでなく全体の企画からボランティアが主体を担う、渋谷の真ん中でみんなでつくる音楽祭「渋谷ズンチャカ!」。

2014年の立ち上げから「どうやったら関わる人たちの"やりたいからやる"を増やせるかな?」と現場で重ねてきた試行錯誤が、ローカルプロジェクトづくりのショーケースになるんじゃないかと以下のトピックでまとめています。

1. 企画を進める上でのヒント

5. コミュニケーションツール

6. 決め方ケーススタディ

7. 振り返り

8. 伴走しながら考えたこと

9. キックオフ

今回は「企画を進める上でのヒント」について。

渋谷ズンチャカ!づくりの主体を担うボランティア(「チーム・ズンチャカ!」と呼んでいます)と共有している13のヒントを紹介していきます。

① どれだけ面白がれるか?

何をもって”企画力”とするか?についても正解はない(≒たくさんの正解がある)とは思いますが、仮に「目の前のものを面白がれる力」と置いた場合、自分が面白がる主体であれるし、この力を突き詰めると世の中に面白くないものがなくなってしまう。

と、ポジティブなスタンスではじめの一歩を踏み出せるので、まず前提としてこれを置いています。

それに、想像力の”はじめの一歩”は好奇心。面白そう!って興味をもって調べてみるだけでも道が拓けていきます。

あんがい先入観で「無理だろうな」って何もせずに自ら可能性を塞いでしまいがち。たとえばですが「高そうだから無理」って塞がってる場合は「やってみたいこと+激安」とか「+自作」とかってサクッと検索してみるだけでも実現の仕方のイメージが拡がっていくはず。

また、企画を進める際に他のメンバーのアイデアに乗っかって被せて展開させていくことも多いのですが、元の発案者が思いも寄っていないところを面白がれれば、チームとしての企画力は爆上がりしますし。

②「主観→客観」の順番で考える

企画を考えるプロセスでいうと、主観すなわち自分の興味・関心・好奇心から入って、まずは自分(だけ)が見えてる面白さを味わってしっかり育てた上で、客観的にどうやったらこの面白さが伝わるかな?の順番で考えていくといい企画になりやすいです。

意外とやってしまいがちなのが「いま、こういうのがウケそう」などの一般論を起点にすること。すると、だいたい体重を載せきれないので、面白くできないというよりも、実現まで持っていく体力が続かないことが多いです。

大事なのは「どうすれば相手が満足するか?」の前にまずは「自分はどう感じるのか?」。みんなにウケそうなものは市場に相対せざるを得ないプロに任せて、自分の心が動くものを起点にしてみてください。

自分を主語にスタートして、その後で、主語を届けたい相手に置き換えてみる。

最初から相手を主語にして入ると当事者不在となってしまうし、もし最後まで自分が主語のままだと面白さが伝わらない。

そして「自分のやりたいことをやる」と「届けたい相手を思う」をセットで考えられると、ひとりよがりを防ぐだけでなく、企画を進めていく上でのコンパスにもなります。誰に頼まれたわけでもなく企画を進めるときって「あれ、なんでやってんだっけ?」に陥ったりもしますが、そんな時に頼りになります。

③ 8割の「いいね」より、1割の熱狂!

多数決の結果で生み出された企画って、トンガッた面白さが削られて、熱を持った中心もボケちゃったものがほぼほぼ。おそらく反対も少ないけど積極的な賛成もない。万人ウケを狙うと、逆に誰も自分宛かどうかに気付けず、誰にも届かなくなるので要注意。

面白さをつくるのはそれぞれの差異だけど、平均値には意志がないから差異も出ない。

きれいに整っていなくて"いびつ"でOKなので、反対の少なさよりも賛成のアツさ、8割の「いいね」よりも1割の熱狂を目指したほうがいい企画になります。この“熱狂”には、没頭とか夢中みたいな"静かなる熱狂"も含みます。

枠組みだけつくって中に入るアイデアを募っても面白くならないことが多いのも、そこに熱狂がないから。まずは自分が熱狂しないと、ただの「いいね」で終わります。

②と③で共通して言えるのは「それぞれの偏愛を大事にしよう」ということ。

というのも、ここ数年でクオリティの意味というか重心が変わったと感じていて、昔はクオリティといえば見た目の完成度に依るところが大きかったですが、いまは見た目のそつのなさよりも中身の熱量やその人らしさの方がクオリティに直結してるなあと。

これ、知識や技術はずいぶん獲得しやすくなったけど、興味や好奇心ってそもそも獲得できるものじゃないので、相対的に希少性の多寡が変わってきたからではないかと。

もちろん、見目も精緻で中身も固有なものが圧倒的であることは変わりませんが、どちらを優先するかを選ぶのであれば「欠点を均す」よりも「偏愛を尖らす」方が強度を上げやすいです。

また、既に熱量の高いものであれば、不足を中途半端な完成度で埋めるよりもむしろ、未完成のまま余白や関わりしろにしてしまった方が総体としての強度を上げやすいとも思います。

④ 単なるアイデアにはそんなに価値はない

実行を伴わないアイデアには(そんなに)価値はなく、アイデアはむしろ「私はこれが大切だと思う!」と選んで進める実行者に帰属し、発案者と実行者は別の人でもいいし、実行者は発案者の代わりを務めているわけではありません。

なので、企画の主体はアイデアの発案者じゃなくて実行者。

そもそもアイデアって本当に実行しようとした時にはじめて具体的なディティールが立ち上がってくるものですし、アイデア単体は”きっかけ”に過ぎません。

アイデアそのものに価値を付けすぎると批評家ポジションを生みかねないので、単なるアイデアはわりと雑に扱っています。

また、次の手がある限り深刻化を避けられるので、いい(と思う)アイデアに固執するよりも、次々と新たなアイデアを出し続けることが道を拓いていきます。それに「量」が「質」をつくります。

質を生み出すセンスって、先天性で不変というわけではなく、磨くことができるもの。センスを磨くにはセンサーを鍛える。センサーはただ漫然と量を浴びるのではなく、能動的に考えたり感じたりする行為によって鍛えられます。何もなしに自分の内面を動かし続けるのは相当大変(仏陀レベル)なので、インプットとアウトプットをきっかけにして、たくさん自分の頭と心を動かしてみる。

どのくらいまで鍛えるか?については、求めるのがセンスの有無の克服なのか超高感度センサーの獲得なのかで程度が異なりますが、好きなことって量が苦にならないことが多いので、まずは好きなジャンルでセンサーを鍛えるのがいいと思います。気になる事柄の昔の記事や雑誌を読んでみて、いまとの違い(と同じ)にふむふむするのもおすすめ。

量を重ねていくと、自分が何に心が動くのかがわかってきて、それをどうして好きなのかを言語化できるようになると、いろんなことを繋げられるようになります。

そして、アイデアは既存の要素の新しい組み合わせなので、より自分固有のアイデアを出せるようになります。

⑤ 正解はない(≒たくさんの正解がある)

この「正解はない(≒たくさんの正解がある)」が、企画を進める上での13のヒントの中で最も触れる機会が多いです。というのも、"正解探し"というか「○○○であってますかね?」って模索をしちゃいがちなんですが、あらかじめ設定されている唯一解なんて実世界にはほぼほぼなかったり。

強い正解を念頭に置いてしまうと、間違い探し志向も強く出てしまうので、正解はグラデーションの中にあると思った方が前に進みます。また、面白さの火種って小さいので、批判の前にまずは共感から入った方が育ちます。

それに、「やきそば」か「パン」かよりも「やきそばパン」を生み出した方が面白いですし、そもそもどっちか?に閉じた話でもないはずです。

もし、正しい選択を追い求めた結果、たのしくなくなって誰もいなくなった場合、その"正しさ"には人が入っていません。"前例"や"普通"は正解とは限らず、いまいまの自分たちそれぞれの「やってみたい」「担ってみたい」だけで成立させられないかを模索した方が、よりよいグラデーションの正解をつくれると思います。

それと「たくさんの正解がある」とはいえ、盲目的に「全部正解!」とかにはしないように。もしも、何かしらの違和感を感じている場合、それを大切にしてください。違和感をスルーしてサクッとつくった"正解"は、きっと好きになれずに距離を取ってしまうから。

また、声の大きさにも錯覚させられないように。大きい声や強い圧は単なる交渉テクニックだったりもするので、気を遣いすぎなくていいです。声の大小に関係なく、どれも"ひとつの"意見です。そこに意志があるのなら、小さな声も等しく大事にしてみてください。

「違和感をすり合わせること」は「揉めること」では全然ないです。

自分が違和感を感じた意見について、その人は「なんでまたそう考えたんだろう?」を掘ってみて、その上で、自分は「なんでまた違和感を感じたんだろう?」も掘ってみて、それらをすり合わせたその先に、きっともっと明るい未来が拓けていくと思います。

なお、違和感は"感覚"なので、きれいに論理にはめ込めなくて大丈夫です。ただ、伝え受け取り合うために、やれる範囲でいいので言葉にしてみてください。

⑥ 人は「What」より「Why」に心が動く

企画というと内容ばかりを考えがちですが、人は脳の構造上「どんな?(What)」よりも「どうして?(Why)」に心動かされるのだそうです。

何かやろうとすると一人じゃできないことの方が多いので、「どんな企画か?」を考える前に「どうしてやりたいのか?」「なんでまた面白がってるのか?」を見つめて言葉にしてみましょう。

最初は「ただ自分がグッときたから」始まりでいいので、「なんでまたグッときたんだろ?」「どこにグッときたんだろ?」と深堀りして、自分の中に閉じていた"Why"を世界に開いてみてください。

で、世に出す前に、まずはチームの仲間にためしに話してみる。もし、企画自体には体重が載っているのに仲間の心を動かせなかった場合は、必ずしも企画の切り口がつまらないわけじゃなくて、お客さんや関係者の心を動かすためにもっと考える余地があるんだなって、再度"Why"を深堀りしてみてください。まだ世の中にないものほど理解や共感へのスタートラインは遠いので、とても新しい何かを思いついているのかもしれません。

これ、"What"から降りてくる場合もありますし、案外そっちの方がダイナミックな企画になったりもします。ただ、その場合でも後付けや逆算でいいので、ぜひ「なんでまたこの企画をやりたい/面白がってるのかな?」を言葉にしてみてください。

企画って小さくても意志がこもると俄然面白くなるし、もし、いまイメージしてる"What"では実現できないとなっても、"Why"がわかれば「たとえばこんな形ではどうだろう?」と転換する軸足にもなります。それに自分の"Why"が明快であれば、困難でもやり抜く粘り強さがつきます。

とはいえ別の道筋として、すべて自前でできるなら、新鮮なまま"直感即実行"も全然ありだと思います。思考は行動の後に表れるし、仮説の枷も外しやすいので。

ただ、"Why"を掲げた方が(未来の)仲間に見つけてもらったり人の手を借りたりしやすいので、まずはおすすめです。その上で、選べるなら場合に応じて選べばいいと思います。

それと、企画の壁打ちに付き合う際の注意点ですが、「なぜ?」は自問する分にはそうでもないですが、人から訊かれると詰められ感や心理的負荷が高かったりするので、ポイントを絞って「何が?」や「どこが?」に言い換えて聴いてみてください。

⑦ 面白かったら態度で示す

「0→1」というか、自分の考えを場に出すことってめちゃくちゃ勇気のいることだし、そもそもやりたいことを言葉にできるってすごいことなので大事にしてあげたいです。

そして、この小さな「0→1」に“はずみ”を付けて実現まで持っていくのに、最初のフォロワーの存在ってすごく力になります。

なので、まだ誰にもリアクションされてないけど「面白いね!」って感じたものがあったら、ぜひ態度で示してあげてください。その上で、もし「自分もやってみたい!」ってくらい心が動いたら、ぜひ一緒に踊ってみてください。

それと、チーム・ズンチャカ!は関わり方の濃淡はあれど“みんな主体”であってほしいと願ってます。だからこそ面白くなる、とも思ってます。なので「活動の中で、誰かの指示で動く“お手伝いさん”にはならなくていいので、自分の心が動くことを選んで、何かを待つのではなく積極的に面白がりにいってみて」とアナウンスしています。

なお「純粋に心が動いて一緒に踊る!」は熱量を上げていきますが、「支援するので何かやりたいことないですか?」から始まったものは、途中で当事者がいなくなりがちです。

というのも、やりたいことを言語化したり表明したりって、選んだり捨てたり勇気を出したりしなきゃでだいぶヒリヒリするゆえ誰かに乗っかった方がラクなので、ややもすれば"やりたいことの収奪"みたいな構図に陥ったり。

有志主体のプロジェクトで、よかれと思って「みんなの最強のナンバー2になります」的な標榜する方って出がちなんですが、体感として「何でも補佐します」ありきだと盛り上がらないし展開しないことが多いです。

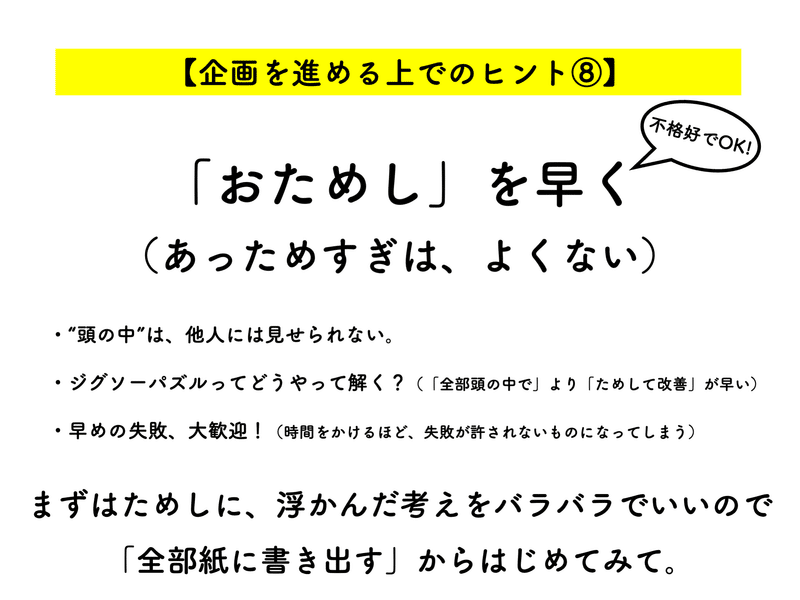

⑧ おためしを早く

頭の中って人に見せられるものではないし、人の考えてることなんて細かいところまでわからない。むしろ自分の考えだってとっちらかっていることもしばしば。

たとえば、ジグソーパズルを解くときも、全部頭の中で解くよりも、実際にピースをためしに置いて見て動かしての方が早かったり。

構想に時間をかけるほど失敗は許されないと思い込んで抱え込んでしまいがちなので、パズルのピースをためしに並べてみるくらいサクッと、フィードバックや学びをもらうつもりで失敗しに行ったほうが進みは早いです。

それと、試作やプロトタイピングって必ずしも模型を作らなきゃならないわけではなくて、紙に書き出すだけでも効果を実感できると思います。

まず、頭の中に浮かんでる考えをバラバラでいいので、全部ふせんなどに書き出してみる。で、似てるアイデアを繋げたり、時系列に並べてみたりと、見えてるところだけでいいので自分なりに整理してみる。人は行間がわかると埋めたくなるので加筆や整理を進めて、仮でいいので、話の流れが繋がっている"物語"の形にしてみる。

これを人に見てもらうだけでも結構な「おためし」になるはずです。やってみてください。

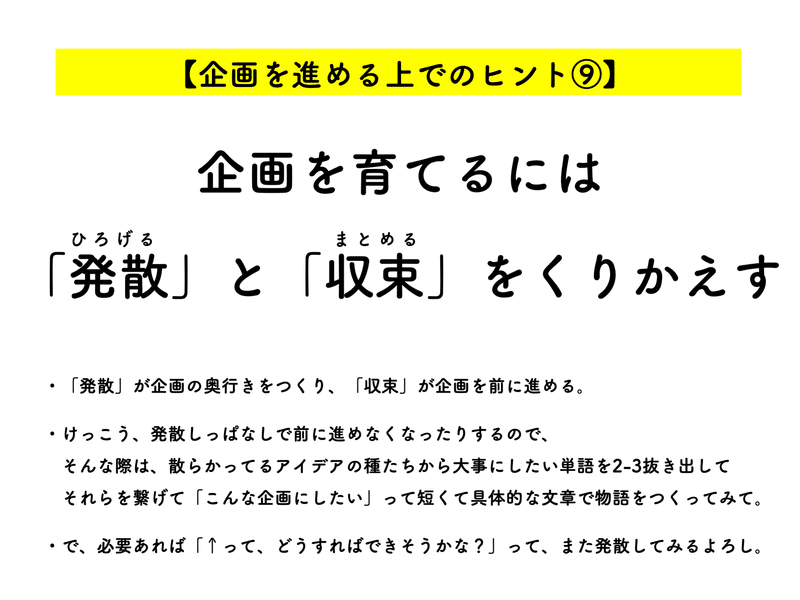

⑨ 拡散と収束をくりかえす

企画を育てるには、思いつくアイデアをたくさん出して拡げて、そこから大事だと思うものを絞ってまとめて、「発散と収束」をくりかえしていくと詰まっていきます。

これ、具体と抽象とを行ったり来たりするひとつのやり方で、「俯瞰と没入」や「理想と現実」を行き来してみてもいいと思います。

「発散」が企画の奥行きをつくり「収束」が企画を前に進めるのですが、けっこう発散しっぱなしで前に進めなくなってたりするので、そんなときは散らかってるアイデアたちから大事にしたい単語を2−3抜き出して(4でも5でもいいですが出来るだけ絞り込んで)、それらを使って「こんな企画にしたい」って短い文章をつくってみてください。読むと具体的なイメージが浮かぶ"物語"の形になってるとなおよいです。

そうすると、実現のために何が不足しているのか?や、まずは何から取り掛かるとよさそうか?が見えてくると思います。

もし、つくってみた「こんな企画にしたい」がいまいちフワッとしてて取っ掛かりにくかったら、「これって、どうすればできそうかな?」って再度アイデア出しして拡げてみてください。

⑩ 一番、実現させたいことは何?

みんなでプロジェクトの設計をしていく際、理想はお互いの「やってみたい!担ってみたい!」だけで成立すればいいと考えていますし、発散の方がテンポがいいので、まずはやりたいことのアイデア出しから始めます。ですが、やりたいことベースだけで進めると、残したいアイデアの量がチームの持っているリソースを大幅に凌駕することもしばしば。

有志主体のプロジェクトは、仕事に学業、趣味に生活と、みんなだいぶ忙しいです。

出来るだけ、顔を合わせて集まっている活動日メインで完結するくらいで見積もって、結果少しはみだすくらいが、だいたいの場合は現実的なキャパシティだと思います。

なので、やりたいことが出揃ったら「一番、実現させたいことは何?」という問いを挟んで、「かならずや (最優先で実現させたい大事なこと)」と「あわよくば (できればやりたいこと)」に分けてみてもらっています。

時間も体力も心も有限なので、全部に全力を注ぐことは叶いません。

体重を載せて好きでやってるからこそ差異が生まれて、それが面白さをつくります。

だからこそ、やらないことを決めるのは、何をやるのかと同じくらい重要です。

“やっつけの素人”に陥らないために、やりたいことをやりきるために、「全力の、やれる範囲」を引いてみてください。

⑪ 問いの形に置き換えてみる

もしも「○○が無理だからやりようがない」って行き詰まったら、いったん"問い"の形に置き換えてみてください。というのも、人は“問い”を見ると、頭が勝手に解法を探しはじめます。

たとえば「○○しないとできない」って問題に直面した時、

「どうすれば自分たちで○○できそうか?」に置き換えると解き方を探し始めるし、

「近い未来に○○するために今できることは?」だと問題を因数分解して小さくできないか試みるし、

「○○する必要はない、その理由は?」だと他にやりようがないか視座を変えてみるし、

「○○したい、なぜなら?」だと、Whyを深堀りすることでより強い共感を生み出せるかもしれません。

いくつか問いの例を挙げてみましたが、そのとき自分がしっくりくる形に置き換えてみてください。

これのカラクリは、問いの形にすると他人事から自分事に意識のスイッチが切り替わることで、主導権を自分の側に持ってこれるので結果、選択肢を増やせるからです。

また、問いの力って強力なので、状況に応じて「どうやったら楽しめそうか?」「理想と真逆のことを起こすには何をすればいいか?」「どうやったら周りの仲間がアイデアを出したくなるか?」など、展開してみるのも使えると思います。

⑫ たのしいのか?どうやるのか?

企画を進めていくにあたって、もし"大事にしたいこと"と"実現できそうなこと"を行き来しすぎてよくわからなくなってしまったら、シンプルに「たのしいのか?」「どうやるのか?」の2つを自問してみてください。

たくさんの要素を詰め込みすぎて複雑になってたり、"アイデア"が散らかってるだけで"企画"として繋がってなかったり、“企画”じゃなくて“アイデア”のまま進めようとしてることって、案外よくあるので。

アイデアを散りばめただけだと「収束」させようにも、何を大事にしたいか選べなくて途中で前に進めなくなります。

企画には「◯◯だから面白い/意味がある」という意志・思いと、「こうすれば実現できる(はず)」という意図・考えがあります。

単なるアイデアの段階では意思も意図もなくて、意思と意図をもってアイデアを選んで組み合わせたものが企画です。

なので、この2つのシンプルな問いで、改めて自分の意思と意図を確認してみてください。

⑬ 体験にも「推敲」を

文章だけじゃなくて、体験にも「推敲」ってすごい効きます。

自分もありますが、(特に夜)ダダーって頭と筆が走って企画をつくって、ヤベえ!天才かも!とかブチ上がったときほど、そのまま現場で蓋をあけてみたら詰め込みすぎ、って陥りがち。

演者が全部語っちゃうより観客が心の中でつっこんだりつぶやいたりする余地のある舞台の方が面白く感じるのですが、体験をつくるときも、勇気を持って相手が埋められる余白を残してみてください。自分で決められるって幸せなこと。

なので、企画全体の具体的な流れが組めたなら、届けたい相手に成り代わって「どう感じるか?」を見直してみてください。

推敲のやりかたとしては、頭の中にあることを「書き出してみて見直す」がおすすめです。

自分が「どんな場や体験にしたいか?」ももちろん大事ですが、推敲のときは相手目線で「どんな場や体験だと面白い?やってみたい?楽しめる?」で見てみる。

具体的な流れを書き出して、それを見直しながら「どうして、これはこのタイミングなのか?」って問いを当ててみるだけでも、ずいぶん推敲できるはずです。

また、そもそも企画になってない場合もあるので、骨組みができたら「誰が/に」「何を」「どうする/してもらう」ことで喜んでもらう企画か?を、一言にまとめられるかためしてみてください。

それと、相手のことを考えるためにかけた時間は"愛"です。

残念な状態になってしまった企画って、経験や技術が足りないというよりも、ただただ愛が足りない場合が多いなあと。

推敲するための時間も、ぜひつくってみてください。

以上、企画を進める上での13のヒントでした。

なお、チーム・ズンチャカ!の初回オリエンテーションでは、前回の話と今回の①〜⑦までのヒント(全部だと長くなっちゃうので)を話しています。

参考までに、オリエンテーションの際に使っているスライドはこちら。

さて、今回のお話はここまで。

次回は、自律と協働のための「スローガンづくり」についてまとめてみます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?