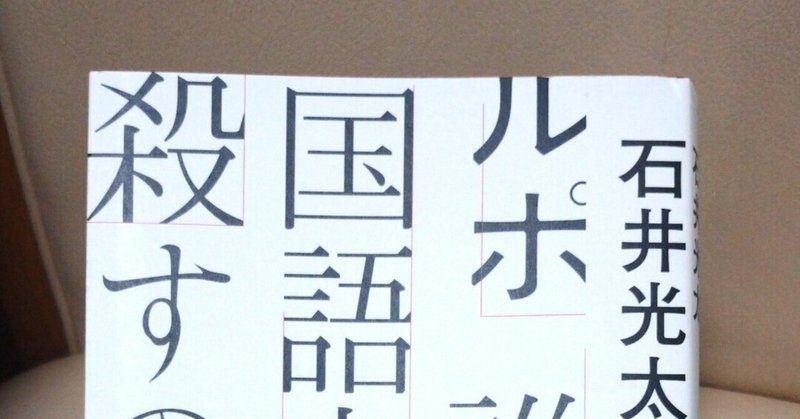

読書レビュー「誰が国語力を殺したのか」

本を読んだきっかけ

「受験だけでは学べない、人生でもっと大事なものを高校時代に学べるようにしたい」

という思いに気づいて以来、色々と調査をしていた。

受験よりも大事なものとは何か、それはどうすれば身につくのかを知るためである。

そんな時にAmazonでたまたま見つけたのがこの本。

関連書籍一覧に表示されたのだが、タイトルを見てビビっときた。

生きづらさと国語力は確かに関係するのではないかと思えたのだ。

10年前に体調を崩し、そこから回復する過程でやっとこさ精神的な基礎が出来上がってきたと思うのだが、大きな変化の一つに、自分の考えを説明するのが苦ではなくなったことがある。

今ではこうしてブログを書いたりTwitterで発信したりもしているが、昔は読書感想文が大の苦手だったし、Twitterも発信することがなくて1ヶ月とも続かなかった。

自分自身の考えを言語化する力は精神的な安定に大きく関係していると思う。

というわけでAmazonで即買いした。2ヶ月前に初版が発行されているので、ホットな情報も期待した。

本の概要と感想

日本の子供たちの国語力低下の現状と、国語力の向上によって少年犯罪や不登校・ゲーム依存といった問題を解決する施設、国語教育に力を入れる学校での取り組みが紹介されていた。

国語力低下の現状については自分も思い当たる節があったが、一個人の経験でしかなかった。しかし、本書では統計データや現場の声から問題提起をしていたので、真剣に取り組むべき問題だと確信を持てた。

また、言語化を通じた子供たちの変化には目を見張るものがあった。

自分自身を知り、自らの思いを他者に正しく説明する力を身につけることで生きづらさを克服する過程は、自分の人生とも重なった。

注目している事例

個人的に注目する事例はいくつかあるが、今回は哲学対話について触れたい。

哲学対話は5人程度の少人数のグループに分かれ「生きるとは何か?」といった答えのない問いに対する意見を交わし合うというもの。

面白いことに、哲学対話では普段の授業であまり目立たない子、答えがある勉強に違和感を抱いたり、物事を複雑に考えすぎて生きづらさを感じていたりする子が逆に活き活きするようだ。

また、哲学対話は自分自身が発言するよりも相手の考えを聞くことを重視している。

哲学対話を受けている生徒自身も

「相手を理解する姿勢が身についた。相手の意見を尊重できるようになると生きることが楽になる」

と述べていた。

哲学対話には多様な意見を受け入れる雰囲気を醸成する力があるのではないかと思う。

日本社会に生きていると、組織の暗黙のルールにはまらない人を排除しようとする空気を感じる場面が多々ある。

哲学対話が広まることで多様な考えを受け入れる、生きやすい社会ができるのではと期待している。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?