慶應義塾伊藤塾長の学納金提言への賛同

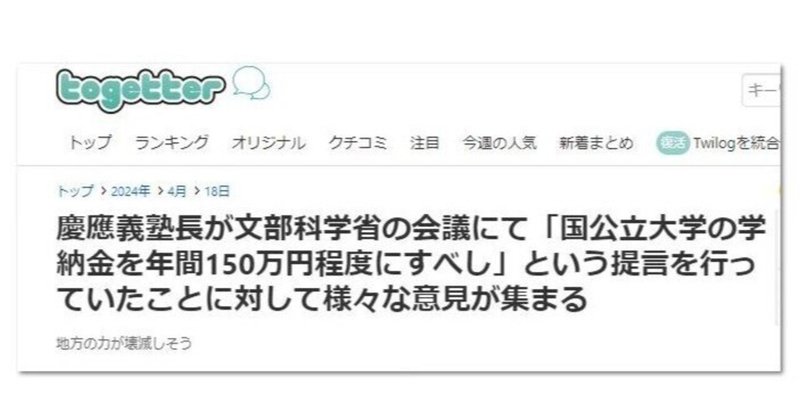

物議をかもしている慶應義塾大学の伊藤塾長発言ですが、内容的には「国公立を含めた大学の学納金を150万円程度にせよ」というものです。

本件についてはYouTube動画もあります。あわせてご参照ください。

発言の趣旨は国公私立がほぼ同じ学費、同じ土俵に立った上で、互いに切磋琢磨し、競争的環境を作ろうではないかというものです。これに対し、一般人からの意見としては、断片的に掴んでいるので当然批判的な内容が多勢でしたが、私は伊藤塾長のご意向を全面的に支持します。それは現在慶應義塾大学の学生だからではなく、たとえ早稲田に通っていようが東大に通っていようが支持した内容です。

似たような論争に「郵政vsヤマト運輸」があります。旧官公庁だった郵便局は数々の特権を持っています。信書の配達権やポストの設置権など多岐にわたります。それに対し、ヤマト運輸も可能な範囲で競争し、いっときはコンビニエンスストアで追跡可能・A4版もOKのメール便が80円程度で出せるまでに至りましたが、結局屈することになって、いまでは日本郵便と連携するという残念な結果にまでなりました。当然、私たちの生活にもマイナスの影響を与えています。

閑話休題。今回の伊藤会長への批判には「伊藤忠一家に育った富裕層は平民の状況を知らない」であるなどのものがあり、また今回の発言によらずかねてより根強い意見である「国立大学の学生は優秀なんだから学費が安くてもいいんだ」的なものが相次ぎました。

これに対し、私からいくつか意見があります。

(1)国立大学イコール優秀論はもはや古すぎる論調ではないか?

旧一期校二期校で育った世代あたりから脈々と語り継がれ、いまだに国立は優秀だみたいなことをのたまう若者がいて驚きます。確かに、東大や京大、旧帝大などの学生は優秀です。しかし、それは国立大学のトップ層であって、そうではない国立大学の方が多いのです。

推薦で3割集めている国立大学、共通テスト6割+小論文程度の国立大学は地方ではむしろ主流です。科目数を誇る方もいますが、数学に至っては4割台で合格する文系も当たり前のようにいます。正直、早慶専願地歴選択の方が模試の結果(現役の夏の模試では数学を受ける専願も多い、というか学校受験の場合は強制受験させられることが多い)もデータを見るとはるかに上だったりします。模試データの数値的には日東駒専、大東亜と同じぐらいです。国立大学を包括して優秀と表現するのはもはや時代遅れです。

(2)学歴による権益と社会的利益創造の比較

このへんは専門的になって、大学院で授業をするレベルになってしまうので省きますが、興味のある人は学歴、収益率、教育、受益などのキーワードで論文をあたってみてください。

つまり、政府視点でみれば、国立と私立でかける公財政支出が異なるのに、社会での利益創造においてその分を回収できていない。簡単に言えば、国家からしたら国立大学生に投資した収益率が悪いということです。反面、学生からすれば逆の様相となっており、どちらにとっても不均衡が生じています。

(3)大学間競争を歪めてしまう

先ほどの郵政vsヤマト運輸ではないですが、平等ではない条件下では適切な競争は生まれません。たとえ、学費が同じ研究分野において国公私立同額だったとして、東大と早稲田に両方受かったらどっちに進学すると思いますか? 間違いなくほぼ全員東大ですよね。つまり、学費ではない部分で東大は早稲田に勝っているからです。

ただ、学費同額で北大と早稲田ならどうでしょう。結果は試行したことがないのでわかりかねますが、確実に現在よりは早稲田を選択する人が増えるでしょう。学費以外の部分での研究や教育、その他の魅力が早稲田の方に分があるからです(特に文系は)。ダブル合格の進学割合に変化が生じるということは、それだけ現在は歪められているということなのです。

それでも北大のようなブランド大学はいいですよ。国立というだけであぐらをかいて、人もまばらな閑散とした大学で昭和の頃とさして変わらない体制でのんびり運営している、地方の大学、おたくですよ。最近はインターネットも浸透して化けの皮ははがれつつありますが、いまだに地元の公立高校の前近代的進路指導で送り込んでもらっている現状ではないですか。

それらの大学にとって旧態依然としていることはマイナスであるし、そんな大学に学生を奪われる他大学もマイナスであるし、そこに学んだ学生にもマイナスであるという、近江商人の逆である「三方悪し」です。

これらの現状を打破すべく、伊藤塾長の提言があったと考えます。

一方、国立大学の学費を上げてそれで終わりでいいのかというと、私個人はそう思いません。ここで出てくるのが大学無償化、そこまで難しくても一律補助です。

たとえば、文科省へ申請している学位の種類が文学関係、法学関係、経済学関係の俗に言う普通の文系学部であれば「授業料(学納金ではない)は国公私立ともに年額110万円とする。年額60万円を一律に補助する。但し、最低修業年限までとする。施設費など授業料以外の費用を徴収したい場合、最大授業料の2割までとする」とします。学生の実質的な負担額は、留年や休学料を除いて国公私立問わず年額50万円です。施設費などを最大額取られても72万円までです。

財源は、最大でもたった数千億ですからOECD諸国の公財政支出における我が国の惨状を改善すると思えば大した金額ではありません。また、面積に比して学生比率が低い大学の統合などを進めればあっという間に浮く金額です。安直な計算ですが、学生数2000人の地方国立大学を5つまとめて統合して10000人の大学にしても、人件費や物件費は5倍にはならず、せいぜい2~3倍で済みます。

あらためて我が慶應義塾、伊藤塾長の慧眼に尊敬の意を示しつつこのnoteを結ばせていただきます。

なお、この件で講演、講座、非常勤講師を希望される大学・教育機関等ありましたらお気軽にX(@ut_examer)のDMにお送りください(笑)。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?