「労働」という欲望の適切な保存にむけて:石川祐太郎×Josh Kline “クロスレビュー”

※本来、「クロスレビュー」とは複数の人間があるひとつの物事に対して評価を下すことを指すが、わたしはひとりの人間が複数の物事に対して同時に評価を下すことだと思っていたので、その定義のままこの語を用いる。

動画の一コマ

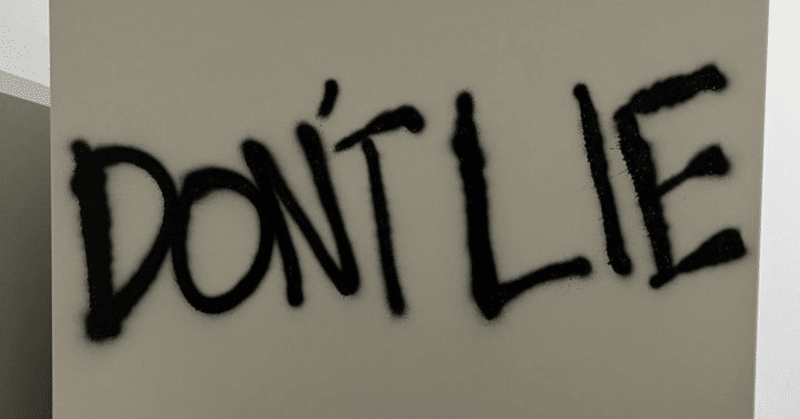

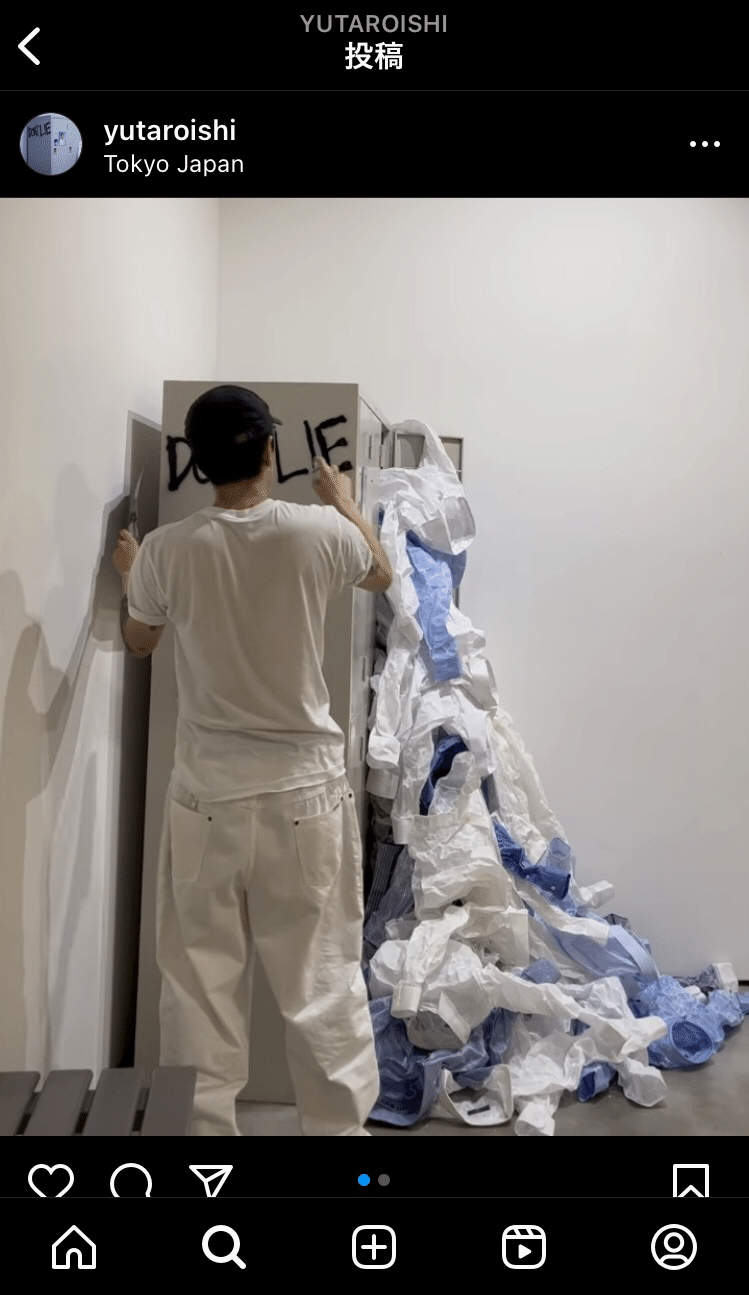

2023年6月5日、アーティストの石川祐太郎はロッカーに黒いスプレーペイントで「DON’T LIE」と書く様子を収めた動画を自身のインスタグラムで公開した。そんな石川は、現在代官山のギャラリー・LAID BUGで個展「Punch-Drunk」を6月10日まで開いている。地下1階にある小さなホワイトキューブには日本の過重労働をテーマにした石川の作品が展示されている。「DON’T LIE」という挑発的なメッセージが書かれているロッカーはもともと展示されている作品の一部で、その作品ではロッカーからワックスで固められた無数のワイシャツが溢れ出ている。ロッカーの正面には石川の幼少期の頃の写真が貼られ、その写真がどこか奇妙な雰囲気を放っている。そんなロッカーの側面に書かれた「DON’T LIE」というグラフィティも奇妙な雰囲気を醸し出している。というのも、この「嘘をつくな」というメッセージが誰に向けられたものなのか、「嘘」がなんのことを指しているのか、はっきりしない。この謎をすこしでも解き明かすためには石川の個展の全貌をみていく必要がある。

石川祐太郎、「Punch-Drunk」

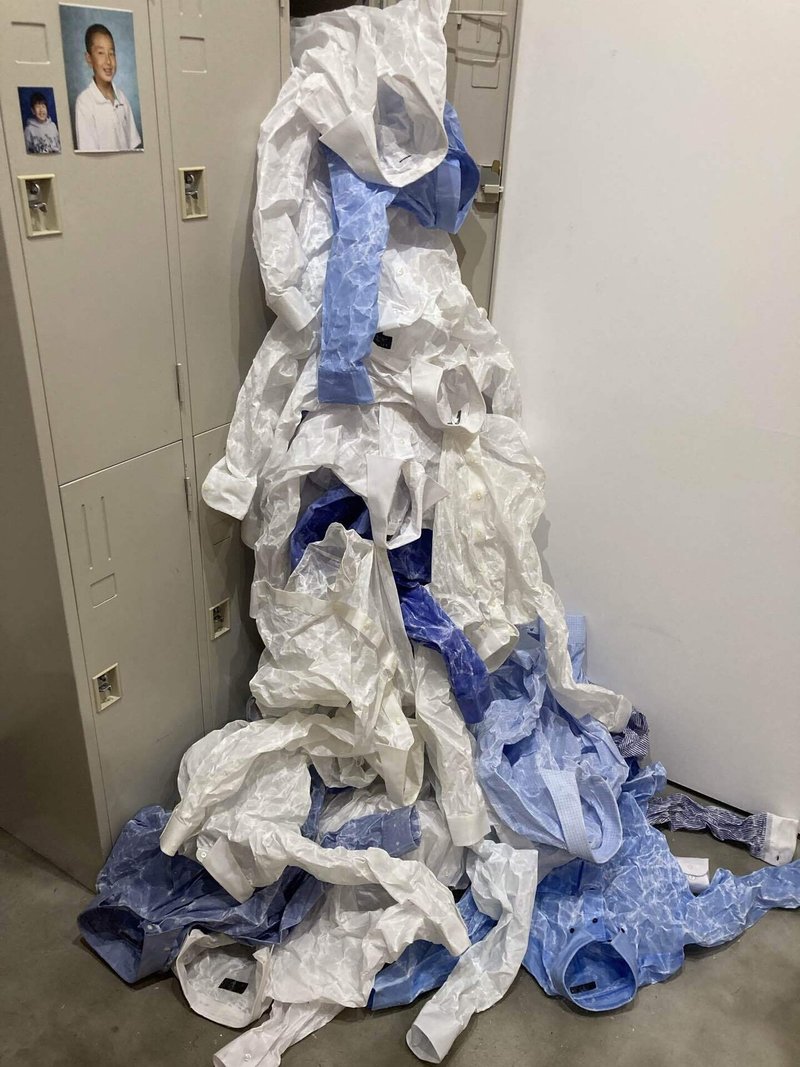

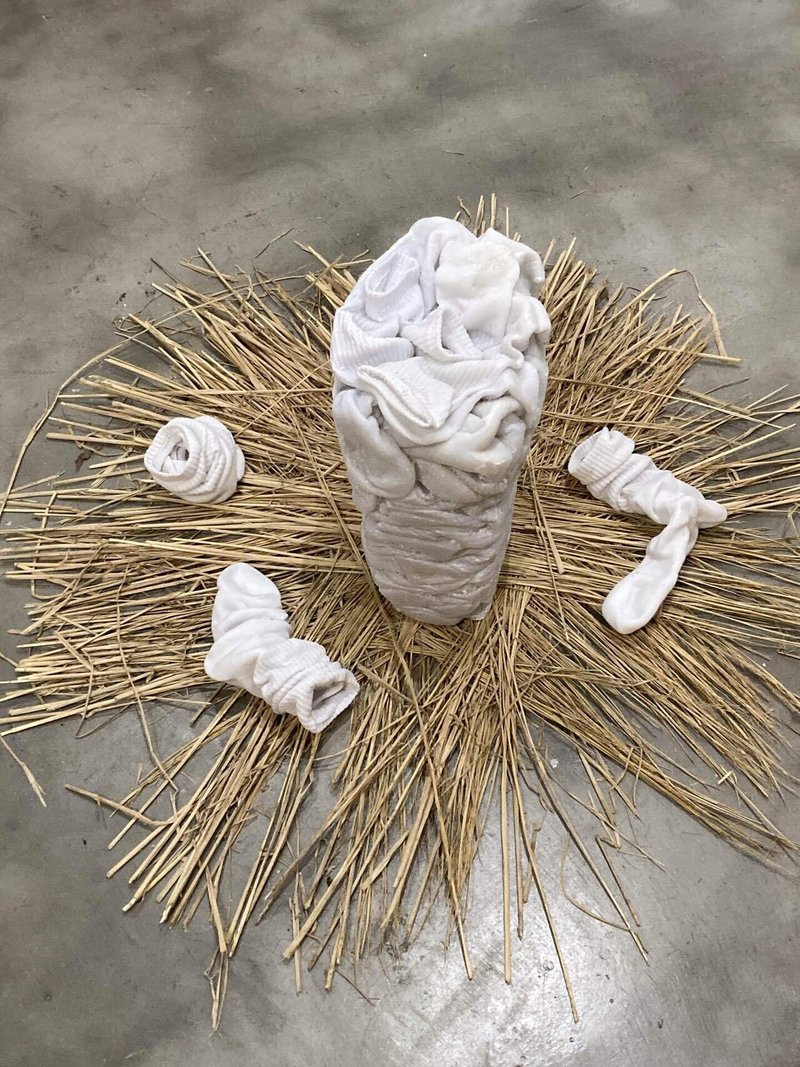

ギャラリーには四つの作品が展示されていて、その一つが先ほどのロッカーの作品だ。ロッカーの左横にはベンチが置いてあって、ロッカーとベンチがひとつの作品をなしている。二つ目の作品はワックスで固められた無数の白い靴下の直方体で、その下には藁が敷かれている。三つ目はサンドバッグの作品で、破れたサンドバッグからはこれもワックスで固められた無数のワイシャツやネクタイがあたかも落ち出てくるようにみえる。最後は、蛇口と水道管が外れた洗面器の上にワックスでつくられたマウスピースが置いてある。これらの作品を俯瞰すると浮かび上がってくるのは、ギャラリーに擬態したボクシングジムだ。サンドバッグの作品のすぐ横の壁には鏡が貼ってあったり、ボクシング選手が試合をするときにつけるマウスピースが作品のモチーフとして使われていたりする。ただ、サンドバッグは下半分が破れているうえに、マウスピースはワックスでつくられていてバラバラになっているものもあるから、さびれたボクシングジムといったほうが正確だろう。

ギャラリースタッフの話によれば、石川はビジネスコンサルタントとして働きながら、ボクシングジムにも通ってるという。そんな二足のわらじを履く石川は、ワイシャツやネクタイといった衣服とワックスを組み合わせて、ギャラリーという名のボクシングジムを構築する。そのとき、彼の会社員としてのアイデンティティとボクサーとしてのアイデンティティは交差する。個展の名前が示すように、ボクシングの「パンチ」と会社でのパワハラ、パンチを受けて頭がぼんやりする「ドランク」状態と会社の飲み会でのアルハラが重ね合わされている。ボクシングで用いるサンドバッグやロッカーから、会社員を象徴するワイシャツとネクタイが飛び出してくるさまは、まるでボクシングジムで仕事のストレスを発散する石川、そしてストレスを抱える会社員のようだ。

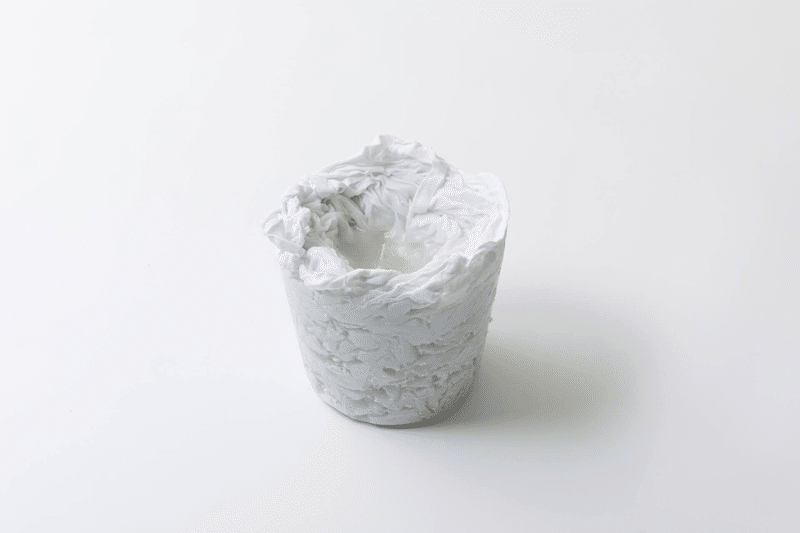

注目しないといけないのは、作品が表象するテーマだけではなく作品そのもの、あるいは表面である。つまり、アーティストとしての石川のアイデンティティ、三足目のわらじをもちろん考慮に入れなければならない。コペンハーゲンのファッションブランドが主催するアートコンテストで作品が選出された石川にとって、衣服は彼の作品における重要なマテリアルだ。そして、その衣服を固めるワックス。ワックスで固定化された衣服を近くで観察すると、まるで冷凍保存されているかのようにパリパリとした感触がして、表面は削った白いワックスでざらついている。石川がこのように衣服をワックスで固めた作品を「彫刻」と呼ぶように、彼はマテリアルを削ることでなにかを掘り出そうとする。それは「におい」だ。

石川が先述したアートコンテストで作品が選出されたときのコンテストのテーマは「衣服とにおい」である。アロマキャンドルがにおいを閉じこめるように、着た人のにおいが残る服も同じように保存できないか。会社終わりに満員電車に乗ったあととボクシングジムでスパーリングしたあとの汗臭さ、すぐに汚くなる白い靴下、タバコの臭いが染みついたワイシャツ、棚の奥にしまってあるネクタイ。石川にとってワックスとは衣服と強く関連するにおいを保存するために必要なメディウムなのだ。

Josh Kline, Project for a New American Century

アメリカの現代アーティストであるJosh Kline(ジョッシュ・クライン)は、石川祐太郎と同じように労働を主題に作品を制作している。現在、ニューヨークのホイットニー美術館で開催されている展覧会「Project for a New American Century」では彼がこれまでに制作した作品群に加え、気候危機をテーマに新たに制作した「Personal Responsibility(自己責任)」というシリーズを発表している。

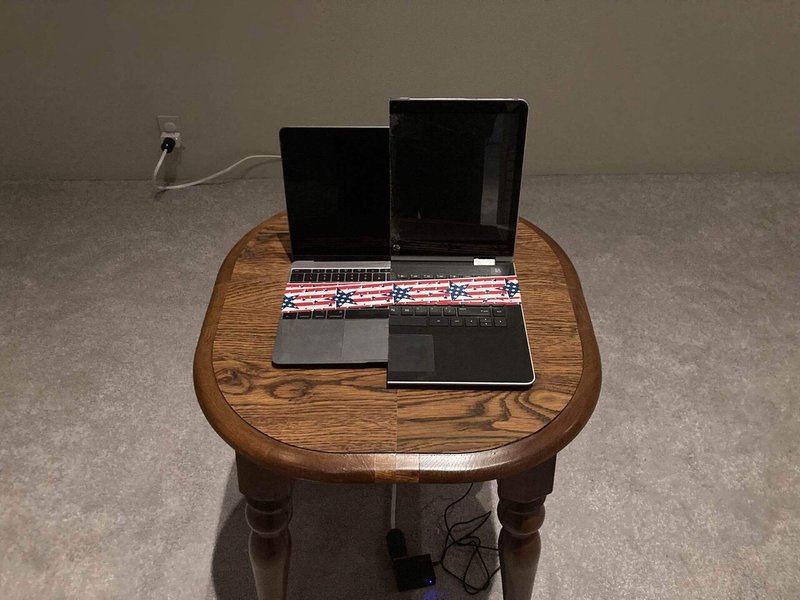

Klineが着目するのはアメリカにおける労働の格差である。「Class Division(階級格差)」という作品群に収録されている2017年の作品「Lies(嘘)」では、半分に切断されたhpのパソコンとアップルのMac Bookがアメリカ国旗の模様をしたテープで留めてある。作品をみるとわかるように、hpのパソコンは汚れや傷が目立つ一方、Mac Bookは切断されているものの状態はきれいだ。アメリカにおけるパソコンのパイオニアともいえるhpのヒューレット・パッカードと、アップルという新参者による競争と後者の追い越しはITテクノロジーにおける後者の台頭を物語ると同時に、そこから排他されるほかのアメリカ企業とその労働者がみてとれる。

作品群「Class Division」の、同じような形式をとる他の作品(折りたたみ式携帯とiPhone、新旧のミキサー、ガスコンロと電熱線コンロ)もそれぞれ「Alternative Facts(オルタナティブ・ファクト)」、「Make-Believe(見せかけ)」、「Fake News(フェイクニュース)」と名づけられているように、Klineにとって階級格差と嘘は緻密に関連している。階級という分断が、パソコンやスマートフォンを通じて発信される「嘘」や「オルタナティブファクト」、「フェイクニュース」など政治を分断している「嘘」でもある。それはトランプが白人労働者の支持基盤を持って2016年の大統領選に勝利したときに発覚した、共和党員と民主党員で信じている事実がまったく異なっていたという衝撃の「事実」でもある。

Klineの展覧会が「新しいアメリカの世紀のためのプロジェクト」という名前である通り、彼は自身の作品を通じて「新しいアメリカ」を想像しようとする。その前提としてKlineは「今のアメリカ」をまずは適切に保存することが必要だと考える。彼の作品は「新しいアメリカ」を想像するプロジェクトであるまえに、「欲望、倫理、脆弱性、そしてそれらがつくられた時代を保存するプロジェクト」だ。

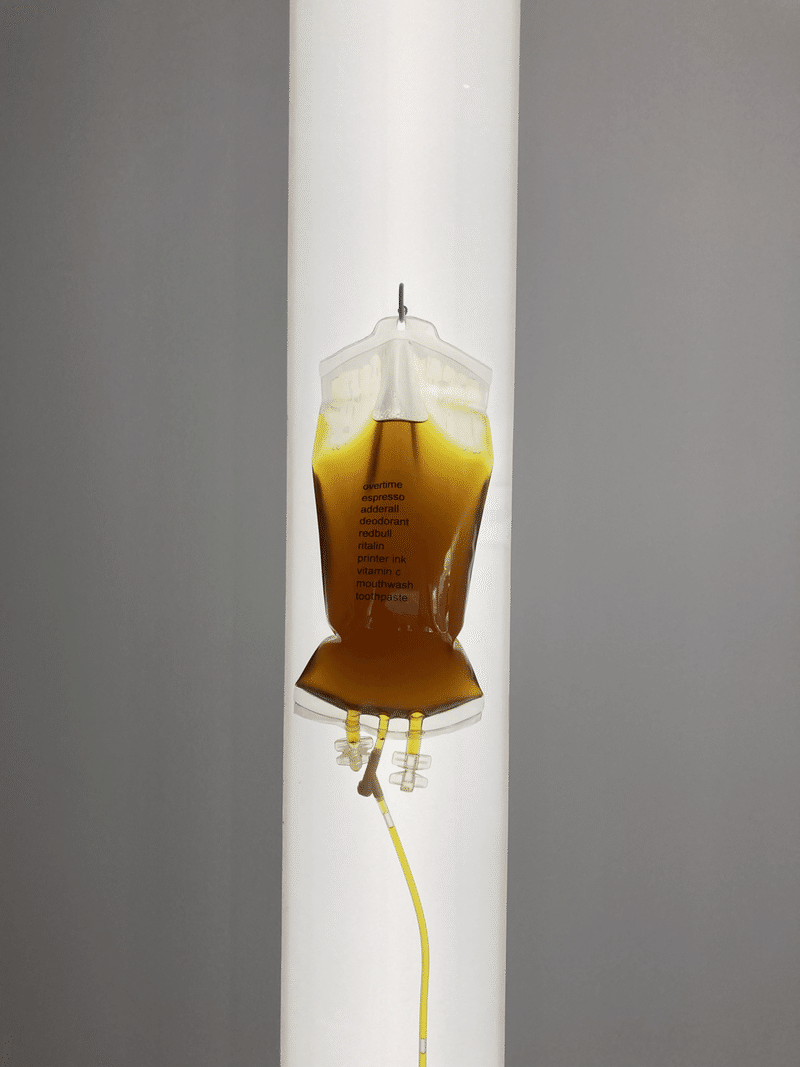

そんな彼の作品に通底するのは箱やショッピングカートなどの「容器」である。「容器」は作品がつくられたときの「欲望、倫理、脆弱性」を保存する。Klineの代表作ともいえる「オーバータイム・ドリップ(Overtime Drip)」は点滴バッグに褐色の液体が入っている。その褐色の液体は点滴バッグに表記されているように、エスプレッソ、アデロール(ADHD治療薬)、デオドラント、レッドブル、リタリン(ADHD治療薬)、プリンターのインク、ビタミンC、歯磨き粉で構成されている。「オーバータイム(時間外労働)」が表しているように、液体に入っている多くの成分は残業を助けてくれるカフェインや集中力を上げるADHD治療薬など、人間を労働の道具として高めてくれるものだ。それらが点滴バッグという、一瞬で病室を思い浮かべることのできるシンボルに入っているとなると、過労による疲れを休めてくれるはずの病院が、労働力を再生産する機構へと変化する。現代社会における過労の問題を欲望という問題意識に切り替え、その欲望を駆動する装置を点滴バッグという「容器」に閉じ込める。

石川祐太郎にとってワックスとは、Klineにとっての「容器」のようなものだ。衣服のにおいを保存するためにワックスで固められた布たちのにおいを鑑賞者はにおうことはできない。しかし、たしかにそこにはそのときのにおいが閉じ込められている。ワックスという「容器」はアロマキャンドルのように癒しを与えるという意味で、Klineの作品における点滴バッグに似ているのかもしれない。だが考えてみれば、どうして石川は労働やボクシングジムの汗臭さ、飲み会のあとの酒臭さ、パンチされたあとの血のにおい、タバコ臭さを閉じ込めたいと思うのか。石川はこのような不快なにおいを保存しようとするとき、ほんとうはなにを保存したいのだろう。

いや視座を変えれば、不快なにおいを保存したいという欲望はある種のフェティッシュである。わたしたちはそれを表立って欲望することはないが、だれにもみられないように欲望する。「DON’T LIE」はそんなわたしたちの偏った欲望に対する呼びかけのように聞こえる。それはいわゆる「不快なにおい」へのフェティッシュを隠そうとするわたしたちの嘘=秘密を暴くものであり、同時にわたしたちの「労働」へのマゾヒスティックな欲望を映し出すものでもある。そのマゾヒスティックな欲望というのは、職場におけるあらゆる暴力やハラスメントを肯定するものではないが、それでも暴力やハラスメントを許容している日本の労働環境にみずから身を投じてしまう人たちの欲望でもある。それは石川自身も認識しているジレンマだ。会社員として働き、ボクシングジムにも通う彼は、一方では会社でのストレスをボクシングで発散しているが、他方ではボクシングという自分を追い込む行為と労働を等価なものとしてとらえる。それは労働によって自分を追い込むという、死と隣り合わせの行為でもある。

Klineの「Lies」が表現するような階級格差のまえでも、わたしたちはそのような労働を欲望するマゾヒストたちを批判することができるのか。そのとき石川は投げかける、「DON’T LIE」と。われわれ労働者は労働を欲望することの危険性を認識しながらも、それでも労働をしているのだ、と。そのとき、「嘘をつくな」というメッセージは労働を欲望することにシニカルな態度をとるわたしたちに突きつけられる。

ボクシングジムのロッカーに「嘘をつくな」と描くことによって、そのメッセージはボクシングをするその人自身にも向けられる。ボクシングジムという極限まで自分を「追い込む」というマゾヒスティックな空間で、「嘘をつくな」というメッセージはより自分に突き刺さる。自分の欲望に嘘をつくな。そこからわたしたちは日本における過重労働に対する抵抗運動を始めなければならない。「Twin Uniform Shirts」という赤と白のジャンパーがワックスで固められた石川の作品が、ワックスという無機質なマテリアルで固められたにもかかわらず冷凍された肉のような表面をしていることが表すように、衣服はわたしたちの肉体でもある。ワイシャツとネクタイという衣服は労働者の肉体であるからこそ、そこに染みついているにおいとともに、社会に叫ばなければならない。「嘘をつくな」、と。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?