2023年をトレースしてみる:異物としての労働

今年ももうすぐ終わる。いろいろあったけど、何もなかったような感覚がある。忘年会せずとも、この一年のことを忘れてしまった。記憶は信用ならない。というようなことを昨年の振り返りでも書いていた。そのことも忘れていた。

今年の5月までわたしはフルタイムで、アメリカで働いていた。これは揺るぎない事実だけど、今思えば信じがたいことだ。一年のおよそ半分を週5日8時間労働に費やしていたのだ。やりがいのある仕事で、いい意味でゆるかったし、上司や同僚、周りの人たちはよくしてくれたからこそ、去年の夏からの一年弱の労働を耐えることができた。けど、やはりそういう労働環境が当たり前に存在するわけではないし、やりがいだけで長期間の労働ができるわけでもない。自分に労働が向いているか、という問いより、何がわたしたちを労働に向かわせているのか、という問いの方が重要だと思う。ひとつは対価としての金銭だということになるのだけど、それだけでは問いに答えられていない気がする。もっと根深いのだと思う。

この一年で何をやったのかを振り返るために、書いている日記を見てみる。アメリカで働いていたときの日記はところどころ抜けている。それ自体、仕事の忙しさを物語っている。たしかに働いているときは、毎夜、寝る前に環境音楽のプレイリストをかけながら15分くらいのヨガをやらないといけないくらい、身体も心 (mind) も一杯一杯 (full) だった。フルタイムで労働することが常軌を逸しているということは、一度労働から距離を取らないと理解できない。日本に帰国してそう思った。

帰国して、生き方は随分と変わった。昼に起床し、夜中に就寝する日々。それでもバイトだったり、いろんなことをつまみ食いしたり、好きなことをしたりした。でも、何もはっきりと覚えていない。その痕跡が随所に残っているだけだ。この文章では、この一年の「痕跡」をたどってみたい。

わたしは「痕跡」という言葉を意識的に用いている。「痕跡 (trace)」は哲学者のジャック・デリダの概念で、「結果ではないし原因ももたない」差異化の運動で、簡単に言えばずらしの運動のことだ(『哲学の余白・上』49)。それはわたしがこの一年やったことを表すのにふさわしい言葉だと思う。なぜかというと、わたしがやったことは、それをわたしにさせる原因を「これだ」と指し示すこともできなければ、ある明確な結果(「成長」と言い換えてもいいのかもしれない)のためになされたものでもない。もちろん、やってよかった、やってよくなかった、やったことでこれを知ることができた、ということはあったけど、それを次のやりたいことに結びつけたいとは思わない。

これだけ読むと、わたしが何も考えずに、テキトーにいろんなことをやっていると思われるのかもしれない。たしかにその通りなのだろう。そういう意味で、この文章はわたしがやっているいろんなことを統合して、なんらかの意味を与えようとしているところがある。だけど、わたしにとって「やったことを生かして、次にこれをやる」という連関的な生き方は息苦しい。それよりも「これをやったからといって、(全然関係ない)あれをやってもいい」という生き方がいい。やることを原因と結果にわけるのではなく、ひとつの(あるいは幾多の)痕跡としてとらえるように生きる。そして、いまからそのように書いて/トレースしてみる。

ライター/ではないしかたで

去年もたくさんものを書いたし、今年もそうだった。しかも、自分の書く文章ではじめて金銭を得ることができた。自分の文章が金銭になることにたいして、わたしは多少の違和感を抱いていたときがあり、文章を「売る」ことに反発していた自分がいた。しかし、実際にやってみて気づいたのは、自分の書いたものは金銭と交換されることはないということだ。もちろん、わたしが書くために用いた時間や労力、物資は対価としての金銭に交換される。しかし、文章そのものはなくならない。

今年の夏から冬にかけて、東京芸術祭という演劇祭の「ファーム」という育成プログラムのアシスタントライターとして活動したことは自分にとって重要だった。活動内容は、Asian Performing Arts Campというアジアの若いアーティストが集まって舞台芸術作品を制作するキャンプに帯同し、2本の記事を執筆し、インタビュー記事の構成を担当することだ。

まず、アシスタントライターとしてクオリティの高い記事を執筆することができたと自負している。とくに「歴史に巻き込まれるということ:植民地を奪還し、植民地主義を埋め立てるために」という記事は、私的な出来事を発端にAsian Performing Arts Camp、あるいは東京芸術祭に内在する植民地主義を剔抉しながら、書くことを通じて「植民地主義を埋め立てる」ことを試みている。ファーム編集室のみなさん、そしてアーティストやファリシテーター、その他キャンプでかかわった人たちのおかげでこれを書くことができた。

アシスタントライターの活動で、ライターではないわたしの側面が引き出されたことも重要だった。アーティストが東京に滞在する一週間、わたしもライターとしてキャンプに帯同した。そのなかで、キャンプに参加しているアーティストと関わることがあった。アーティストの壁打ち相手となって作品のアイデアについて話したり、作品に使うマニフェスト冊子をデザインしたり、アーティストのリサーチに帯同したり、ライターではない形で動いた。キャンプ中にアーティストのやんツーさんと池袋の居酒屋で話す機会があったり、偶然が重なった、実りある時間だった。

「手を動かす」から「身体を動かす」へ

10月と11月は、原泉アートデイズ! という静岡県掛川市原泉地区で開催されていた現代アートの展示にかかわった。9月に踊り場の曽布川さんが原泉で幽霊についての哲学サロンを開くということで、1泊2日で原泉に行った。それがきっかけで、原泉アートプロジェクトの羽鳥さんと知り合い、アートデイズにかかわることとなった。アートデイズ開催期間中はほぼ毎週のように沼津から原泉に行き、受付を手伝った。

原泉では曽布川さんに誘われ、彼が芥川龍之介の『歯車』を題材に書いた戯曲をもとにしたパフォーマンス「沈黙の哲学」に参加した。パフォーマンスといっても、わたしたちが普通想像する「パフォーマンス」ではなかった。そこで何がおこなわれたかを明記することは難しいし、それはパフォーマーだったわたしもそうだ。わたしが何をやったかは書くことができるかもしれないけど、そこで何が起こったのか、その場にいた誰もが書くことはできなかったのかもしれない。

パフォーマンスをしおわったあとの身体的な(それは今まで味わったことのないタイプの疲労感や頭痛だった)をいまでも鮮明に覚えている。これがターニングポイントとなって、身体を動かすことについて考えるようになった。それまで書くという「手を動かす」ことが大切だと思って、書くことをつづけていた。だけど、パフォーマンスをする、作品を制作する、といった「身体を動かす」ことが、「手を動かす」ことと異なる強度を持っていると、自分の身体でたしかめることができた。

書くことも「身体を動かす」ことだ。手は身体の一部だし、手だけで書いているわけでもない。だが、書くことだけでは達成することができないラディカルな変化を身体を動かすことで生み出せるという可能性も、わたしにとって重要だと感じた。このとき「身体を動かす」ことは、ランニングをする、といった文字通り身体を動かすこと (exercise) ではなく、自分の身体をさらす(それは「裸」になるともいえる)こと (exposure) である。そして、自分の身体をさらすことによって、ダイレクトに他者(や他者がつくりだす状況)を変えられるのかもしれない。

もちろん、わたしがなんらかの形で身体をさらすことで他者が変化するかどうか、わたしにはわからない。けれど、ある程度、直感的に「これは響いているな」とか「全然受けていないな」とわかる部分がある。単純な話、わたしたちは毎日のように、他者とかかわるなかで自分の身体を他者にさらしている。そして、自分の身体が他者に影響を与えていることを、他者の身体が自分に影響を与えているように、知っているはずだ。わたしたちが普段から無意識にやっていることをあえて「上演する」こと。それについて書くだけでなく、実際に上演に参加することで他者を変化させたいと考えるようになった。

「上演」の一環として、来年はワークショップを開催する。「書くことのプラクティス」というワークショップで、さっそく年明けに第1回の「クィアに書くことのプラクティス」を実施する。このワークショップは、自分にとっては「手を動かす」ことと「身体を動かす」ことのを同時におこなおうとする、わがままな企画だ。考えてみると、書くという行為そのものは自分ひとりではできない。書いた文章を読んでくれるひと、文章の内容や文体に影響を与えた他者(の文章)、言語という<大文字の他者>......。他者とともに書くことを実践するなかで、他者とかかわる術をみつけ、そして他者どうしが共鳴しあい変化していくことの契機になればよいと思っている。

外に出すこと、をつづけること

わたしの周りにある社会ではいろいろなことが起こった。りゅうちぇるが亡くなってから、以前にも増してトランスの人たちにたいするヘイトが飛び交っている。イスラエル軍によるパレスチナの人々の虐殺は見過ごすことができない。これを書いているいまも性加害のニュースが報道され(しかもサバイバーへの二次加害がすでに発生している)、ジャニー喜多川による性加害とおなじく、わかっていながらもいままで沈黙されてきたことが表面化されている。優生思想が強化されている社会のなかで、反優生を貫いた立岩真也先生が亡くなったのも今年だ。いろんなものが手から滑り落ちていく。それでも生きている自分。そのことについて考える。

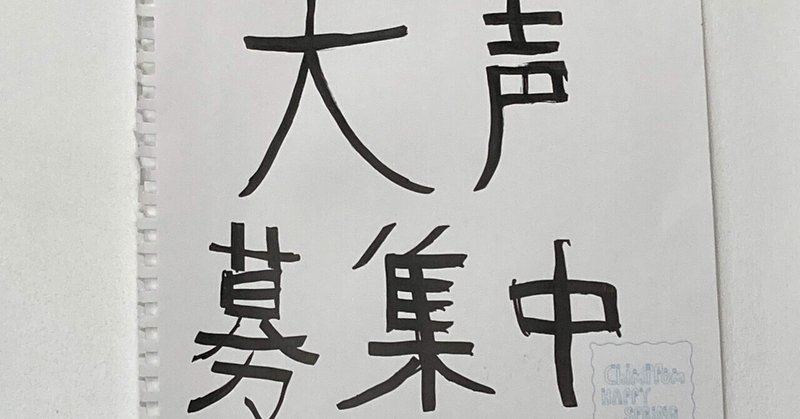

ひとつは、外に出すこと。わたしはいろんなことを外に発信するのが苦手だ。インスタグラムの投稿をひとつあげるのに平気で一時間かけ、投稿したことを後悔するわたしは、どのように自分が見られるのかをすごく気にする。他方で、他者は畢竟自分のやっていることに興味がないとも思う。でも、他者に変化を起こさせるには、それでも外に出していく必要がある。タイムラインやストーリーズに異物を組み込むことでトラブルを起こし、嫌だと思うことは他者にたいして嫌だと言うこと。

もうひとつは、つづけること。「水滴、石を穿つ」というように、同じことをやりつづけていれば、いつかは響くことをそれでも信じなければならない。これは大変なことで、時間がかかる。滑らかに動く機械にすこしずつ異物を繰り返し組み込むことで、いつか誤作動を起こすのかもしれない。もちろん、箱を開いてみたら、その異物が機械の動きにまったく影響がないことがわかることがあるが、わたしたちにはその箱をいまのところ開けることができない。だったら、とりあえずいろんなところに、いろんな形の異物たちを組み込んでいくしかない。

たとえば、その一環として日記を書いている。日記が異物としてはたらくことはあまりないと思うけれど、ひとつそういうはたらきをするとしたら、日記を他者が読めるように公開することは、私的なものを公的な領域に投げ入れることだといえる。私的な日記によって公的な領域にいる他者がどう変化するのか。今年8月に日記を冊子にした際も、それを限定的な他者に販売することで、公的だったネット上での日記が、他者が個人的に所有する本としてふたたび私的(間私的とでもいえようか)なものになった。そのとき、わたしの私的な生活は他者の私的な領域(本棚)を変化させる。

けっきょく何がわたしたちを労働に向かわせているのか

異物として存在しつづけること、そして異物であることを外に出すことをつづけることには根気がいる。わたしにその根気があるのかはわからない。けど、すくなくともいま異物として存在していることは確かだ。「何がわたしたちを労働に向かわせているのか」という問いにもどると、それは対価としての金銭以上に、異物になりたくないということなのではないか。つまり、他の人と同じように「楽しそうに」労働したいということなのではないか。

この一年でわたしは自分の無理しない範囲で、好きなことをしながら生計を立てることが実現可能なのだと考えるようになった。もちろん、文章を書くことだけで生計を立てることは、いまのところできないし、すくなくともそういうっことを実現している人に会うこともできなかった。しかし、このフリーライティングで検討したように、現実的に考えれば、いわゆる安定した職業を得ないで、好きなことにより多くの時間を割いても、生計くらいは立てられる。生計を立てることしかできないので、それ以上のことはできない。でも、わたしにとって重要なのは異物として存在しつづけることであった。

労働を通じて労働という機械に異物を投げ入れることができるのか。資本主義の内部から資本主義をずらしていくことはできるのか。できると断言することはむずかしい。ただ、ひとつできることは、「楽しそうに」労働している人たちの頭に異物を投げ、「何がわたしたちを労働に向かわせているのか」と問いかけることである。

年を越すにあたって、わたしたちは「年を越す」ことが、来年も労働へと向かわないといけないことへの踏み切り台であることを認識しなければならない。人がいっせいに休み、いっせいに働きはじめることへの違和感をもちつづけないといけない。それは一年の目標を立てることで「新しい人」になろうとすることにも似ている。原因も結果ももたない痕跡は目標を立てることがないから、つねに新しく、つねに古くありつづけることができる。わたしも日常的に身体が変わっていく感覚を大切にしたい。年と年との境目を気にしないで生き、同時に毎日年を越すように生きたい。そうやって異物としての痕跡を残していく。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?