第1回受賞者・北森サイさんと担当編集に聞く「作品の磨きかた・見極めかた」 #創作大賞2023

7月17日(月)に締め切りが迫る「創作大賞」に関連して、第1回の受賞者であり今年の特別審査員を務める漫画家・北森サイさんと、前回に引き続き審査員を務める幻冬舎コミックス編集者・藤田みちよさんをお招きしてイベントを開催しました。

お二人には、創作大賞「コミックエッセイ部門」の応募作の審査にご参加いただきます。

イベントでは、いまからでもまだ間に合う修正の仕方や、作品の締め方のアドバイスなどをお話しいただきました。締め切り間際の作品の見直しの参考にしてください。

▼ 配信のアーカイブは下記よりお聴きいただけます。

北森サイさんがプロ作家になったきっかけ

創作大賞での入賞をきっかけに、オリジナル連載のコミックス化を実現

——まずは、北森サイさん、藤田さんの自己紹介をお願いいたします。

北森さん(以下、北森) 私は長くアマチュアで漫画を描いていました。その頃、Web漫画サイト「マンガ on Web」(休刊)で漫画家・佐藤秀峰さんが主催していた「ネーム大賞」に4回くらい応募し、第2回、4回で大賞をいただきました。

その後、第66回「ちばてつや賞」(講談社)で大賞を受賞し、プロに転向。ですが、プロに転向しつつも、noteで創作大賞の募集要項を見てしまって(笑)。ほかのコンテストで一次予選落ちした作品ですが、この賞ならば、と思って応募した「海より孤独」が、入選しました。それをきっかけに幻冬舎コミックスさんから、いまWeb漫画として連載している『女王のトランク』を、紙の書籍で1〜3巻同時に発売させていただきました。

藤田さん(以下、藤田) 幻冬舎コミックスのWeb雑誌「comicブースト」で編集をしています。主な担当作品は、Web小説投稿サイト「小説家になろう」発のコミカライズ作品で現在連載中の『今度は絶対に邪魔しませんっ!』や、女の子同士のルームシェア物語『ふたりべや』などがあります。前回の創作大賞を機に、北森さんの作品も担当させていただきました。

昨年に引き続き、今年も創作大賞コミックエッセイ部門の審査員として選考に参加しています。

自分の作風を認めてくれそうな媒体に応募しつづけた日々

——北森さんはコンテストの経験が豊富だとうかがっております。どういう基準で応募するコンテストを選んできたのですか?

北森 実は私、24歳でプチデビューしたんですけれど、しばらくして首を壊してしまったんです。それがどうにも治らず、プロとしてはもうダメだろうと諦めていたんですが、漫画を描くことは好きなので、ずっと描いていました。

ただし、せっかく時間と労力をかけて描いた作品は、とにかくコンテストに出して講評をもらう、と自分に縛りをかけたんです。応募基準は、自分の作風をある程度認めてくれそうな雑誌ですね。

私は自分の作品は少女漫画なんだろうと思っていたので、ずっと少女漫画のコンテストに投稿していました。けれど、受賞はするけど担当は付かない状態が長く続いて。年齢も40過ぎて、ダメだろうな、でもとにかく続ける、という感じでした。

そんなときに「ネーム大賞」を見つけたんです。それはネーム(漫画の下書き)で出してもいいコンテストでした。私はその頃、手首も壊していてペンも握れない状態だったので投稿も遠ざかっていたんですが、それほど細かく描かなくてもいいネームならいけるんじゃないかと応募してみたら、2回大賞をいただきました。それで自信とやる気をいただいたというか、テンションが上がりましたね。

またその頃はタブレットなどの電子機器が充実してきた時期で、首を痛めることなく漫画を描ける技術が進んできたのです。そのあたりからプロ転向を決意し、「ちばてつや賞」に『泣き虫とうさん』を描いて応募したら、なんと大賞を受賞。そこから連載につながりプロに転向しました。

創作大賞には「ネーム大賞」で落選した「海より孤独」をダメ元で応募し、賞をいただきました。その縁で、受賞作品とは違いますけれど、自分でWeb連載をしていた『女王のトランク』のコミックス化のお話をいただいたんです。

——「海より孤独」はネームのまま応募したんですよね。その作品を見つけたのが藤田さん、と。

藤田 すごくいい話だったんです。でもネームでの応募でしたし、出てくるキャラクターがおばあさんと冴えない青年で(笑)、キャラクター的な掴みとしては、確かにちょっと地味ではありました。

ただ読み込んでいくと、人間の機微がとても繊細に描かれていて、キャラクターの良さもありますが、読ませる力がものすごく強くて。北森さんと一緒にお仕事をしてみたいと思いました。

作品を審査するポイント

作品はコミュニケーション。丁寧に伝えることが大事

——今回の創作大賞ではお二人にコミックエッセイ部門の作品を審査していただきますが、作品を審査するときに、どういうポイントを重視されるのかを教えていただけますか?

北森 私は、作品はコミュニケーションだと思っている人間なので、人間の感情を丁寧に伝えようとしている作品を重視するだろうと思います。

——コミックエッセイで、人間の感情が描かれている好きな作品はありますか?

北森 菊池真理子さんの『酔うと化け物になる父がつらい』はリアルでシビアで、これはコミックエッセイなのかと思うくらい壮絶な話ですごかったですね。本当につらかったであろう自分の経験を、大人になって隠すことなく、どストレートに描ききったことがすばらしいし、本当に尊敬しています。

あと、野原広子さんの『妻が口をきいてくれません』も好きです。日常的に一番ほっとできるところ(家庭)で無視され続けていたらどうなるのか、夫婦の感情の機微が恐ろしいくらいリアルに描かれている。実際、3年くらい夫と口をきかなかった知人から話を聞いたことがあるので、こんな感じだったのかもなと想像できるんです。

私は自分の経験した暗部、つまり、ひとに話せないようなことも含めてさらけ出している凄みのあるコミックエッセイが好きなので、ぜひ凄みのある作品をお待ちしております。もちろん、ほんわかした作品もOKです(笑)。

——先ほど、人間の感情を丁寧に伝えるとおっしゃいましたが、漫画の世界ではそれは具体的にどういうことなんでしょうか?

北森 よくあることなんですけれど、説明だけでページをつかうのが、一番ダメなパターンです。だから、エピソードと一緒に感情を説明していくことが大切です。

たとえばファンタジー世界を描く場合、世界観の説明に冒頭10ページをつかって、西暦2300年くらいで、社会システムはこうなっていて、我々はこういうふうに虐げられていてと描いても、読者はそんなの知らんがな、となりますよね。

そうではなく、冒頭、主人公がスリをして追われているシーンから始まってもいいんです。その世界に虐げられたひとがいたら、そのシーンで、もう盗むしかないんだとわかる。キャラクターがどういう立場で、どういう考え方をしているのかは、言い返す言葉、たとえば「お前ら恵まれやがって」というセリフがあったら、この子は恵まれてないんだ、とわかるじゃないですか。

主人公は暴力に訴えるのか、知恵で切り抜けるのか、体力で乗り越えるのか。それを説明ではなく、エピソードの中で、その子の感情や環境が自然に伝わって、しかもエンタメになっていること。なにもかも同時進行でやるのが大事ですね。

——最初から物語がちゃんと動くことが重要なんですね。

藤田 いまは作品がたくさん発表されるようになったので、最初の10ページがおもしろくないと、読者にその後を読んでもらえません。最初にこの主人公は「こんな目に遭っています」というのをドーンとやらないと。

——それはコミックエッセイでも同じですか?

藤田 エッセイの場合はネタによるんですけれども、「これが今回の主題です」と先に出すことはできると思います。その後「なぜかというと」と話を展開できるので。だから正直、1ページ目でかましてもいいくらいです。やっぱり、びっくりさせてナンボというところはありますね。

「キャラ立ち」とは、ひとの記憶に残ること

——藤田さんはどういうポイントで審査しますか?

藤田 審査という観点では、個人的な好き嫌いではなくて、キャラクターが立っているかどうかを重要視します。記憶に残るキャラクターであることが、一番引っかかるポイントになると思います。

——キャラクターが立っているとは、どういうことでしょうか?個性的ということですか?

藤田 その人柄が記憶に残るかどうかが大きいと思います。この漫画のキャラクターってこういう人だったんだ、と本を閉じても残る。そのキャラクターが悪人でも善人でも。イケメンでもただのイケメンではなくて、こんな闇があったとか、こんなすごいひとだったと思い出せるくらいが、キャラクターが立っていると私は定義しています。

北森 キャラクターの好き嫌いは表裏一体なものなので、とにかく強い印象でひとの心に残るものがあれば、キャラクターは立っていると思います。

私はドラマ『ゲーム・オブ・スローンズ』が好きなんですが、その悪役がとにかくえげつなくて。でも、その悪役に主人公がひどいことをされると、物語がダイナミックに動いていくんです。変化という部分においては、悪役は物語のエンジン役、物語を牽引する大事な役割を持っています。ほとんどの物語には必要な要素ですね。

——あえてお聞きします。作品には、キャラクター、ストーリー、テーマがありますが、優先順位をつけるとしたら、一番大事なのはキャラクターでしょうか?

北森 昔はストーリー中心主義だったんですが、プロに転向してから、キャラクターの大事さが身に染みるようになりました。

藤田 好きだったキャラクターの名前は覚えているけれど、タイトルは思い出せないこともありますよね。ひとの記憶ってそういうことだと思います。やっぱりキャラクターが最後に残る。

北森 私はよく「キャラクターは人間関係」と話しています。好きになったキャラクターって、友達だったり、初恋の相手だったり、あるいは理想のお父さん、お母さん、子どもだったりする。人間として自分がのめり込むような相手なんです。

藤田 私は、キャラクターなしでは素敵なストーリーは存在し得ないと思っています。物語が先にあるのではなくて、そのキャラクターが動くことによって、なにかとんでもないスペクタクルなものが出来上がる。

舞台は宇宙空間でも、お花畑でもいいんですけれども、そこはあくまで提供される場所であって、その場所でキャラクターがどう生きて、なにをなし得るのかというところにひとは感動するし、萌えるんですよね。

北森 人間は人間(キャラクター)に感情移入するという大前提があるのだと思います。

推敲、ブラッシュアップのコツ

最終段階の見直しでできること

——北森さんはこれまでたくさんの作品を描き上げる中で、見直しという過程を経ていらっしゃると思います。たとえばキャラクターなら、どういう観点で見直していますか?

北森 そのひと(キャラクター)らしいことをやっているか、言っているかは、すごく重要だと思っています。作者ってキャラクターに惚れ込んでいると、甘くなるんです。そのひとらしくないことをさせたり、扱いが甘かったり。

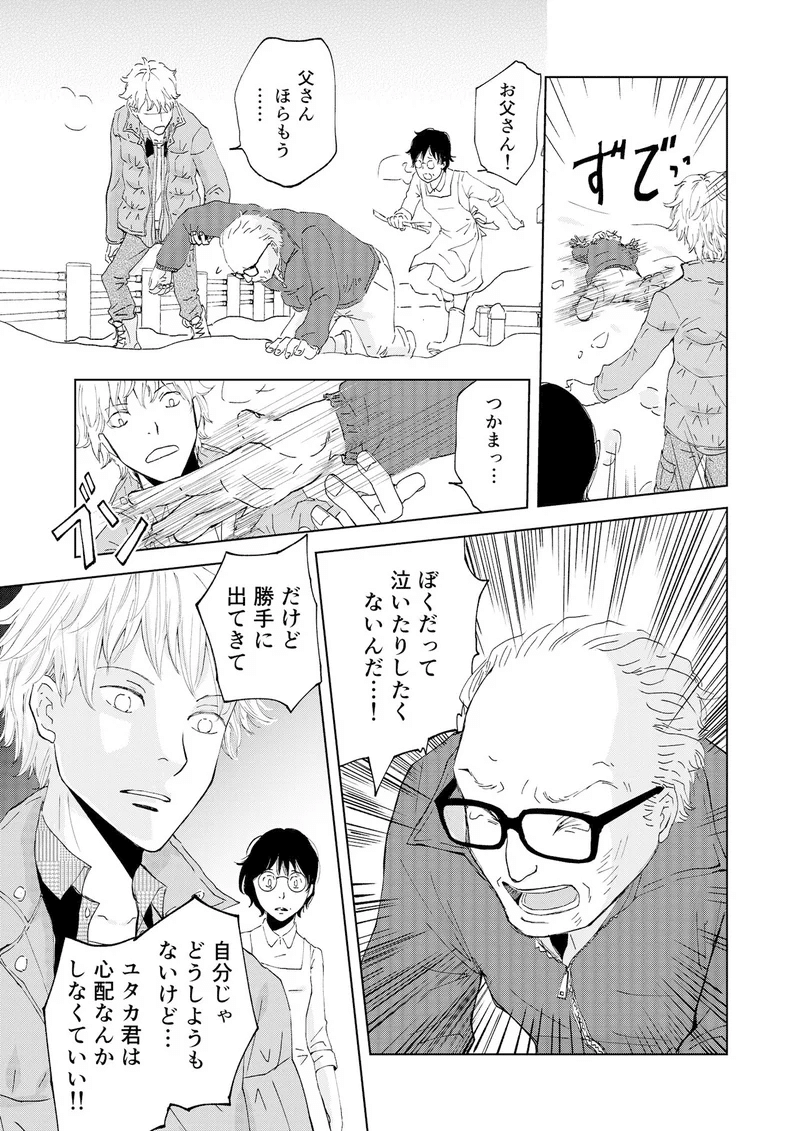

「ちばてつや賞」に『泣き虫とうさん』を投稿するとき、当時すでに担当編集さんが付いていたのでネームを持っていったんです。そうしたら、一部直したほうがいいと指摘されたところがあって。

私の最初のネームでは、お父さんはただ泣いているだけで、周りは慰める感じだったんですが、その編集さんが、これはちょっと甘いと。息子はお父さんのことを頼りないと思ってるし、お母さんは、頼りないけれど、それでも愛しいひとだと思ってるのが伝わってくる。けれど、お父さんは自分のことをどう思ってるの、と。ちゃんと描いているつもりだったけれども、確かにそうだよなと思いました。

そこで「本当はもっと頼りがいのあるお父さんでいたかった」ことがわかるようにセリフを書き足しました。そうしたら、作品が締まった。編集さんの指摘を受けてよかったと思うし、自分にはない視点でした。

なので、自分の書きたいテーマと深掘りするべき感情を見落とさず、テーマに沿った過不足ない感情をきちっと描き切って、ひとの気持ちに入り込んでほしいと思います。

——修正は、何コマも変えるとか、物語の大筋を変えるのではなく、感情の説明を付け足しただけなんですね。

北森 はい。ほぼ、1コマ2コマ直しただけだったと思います。それでも全然、作品が変わります。

わずかでもいいから描かれるべき部分を見つけて、そこをちゃんと描き切る。もし引っかかるシーンがあるのなら、とにかくこだわって、なにが足りなくて自分は満足していないのかを粘り強く考えてみてほしいですね。これが最後の手直しでは重要だと思います。

——藤田さんは編集として、どういう観点でアドバイスをしていますか?

藤田 私はネームを拝見するときに一番気にしているのが一読目なんですね。何度か読むこともあるんですけども、一読目で引っかかったところは絶対に覚えています。引っかかったところは、なにかしら直すべきポイントがあります。

それは、キャラクターのセリフなのか、構成やコマ割なのか。もちろん物語によって違うんですが、そのとき、なぜそう思うのかが私の中では重要なこと。ちゃんと深掘りすれば理解できることなんですけども、作家さんとも「ここがちょっと読みづらかったんですけれど、なんでだと思います?」と相談して、このコマだけ直しましょうという話は結構しますね。

——一人目の読者として、気になるところを詰めていくということですか。

藤田 特に普通に漫画を読んでくださる読者さんって、1回しか読まないんです。漫画が大好きでコミックスを買って何度も読みましたという方は、もうディープなファンです。

私はその1回が本当に大事だと思っていて。そこで何かモヤモヤしたら、なにか直すべきポイントがあるんだろうなと思っちゃいますね。

——作者自身が「最初の読者」として作品を見直すことは難しいと思うのですが、その場合、なにができますか?

藤田 これは、本当にギリギリでできることなのですが……。クリエイターのみなさんには一番伝えたいコマがあると思うんです。そこが、ほかのコマと同じテンションで描かれていたら、読者はそのままスルッと読み進めてしまうかもしれない。

なので、「このコマはほかよりも力が入っていますよ」と見た目を飾っていただければ、読むほうも「この作品のポイントはここだったんですね」と理解できます。たとえば、ちょっとほかよりトーンを多めにしてみるとか、もう見た目の話です。

あと、手書き文字で吹き出しを書いている場合。手書き文字も味があってとても素敵なんですが、もしも読めないほどの文字だったら、パソコンのフォントに変えてみるのも、ひとつの手です。読んで理解してもらわないと、そもそもおもしろさが伝わらないので。

——もったいないですよね。北森さんは工夫されていることはありますか?

北森 「ネーム大賞」に出したときには、それこそ手描き文字をフォントにしました。あと、めっちゃずるいって言われるほど書き込みました。こんなのネームじゃないだろうというくらい(笑)。だって最初に応募した作品はファンタジーだったんですよ。そんなの、ちゃんと書き込まないとわかりませんよ。

とにかく、なんだか上手くいっていない箇所があったら、そこは本当に粘ってください。作者が引っかかるのなら、編集者も読者も引っかかるんです。読者を迷子にさせない。曖昧なままは絶対にNG。作者が分かっていないことは、読者にも伝わっていないんです。

こういうテーマのこういう作品なんだという顔にするまでブラッシュアップすることが、作品を読ませるし、伝えるし、感動させると思います。なので、最後までがんばりましょう。

——違和感は徹底的に潰す、ということですね。

藤田 本当に、1コマの効果、1コマのセリフ、1コマの表情……目だけでも変わることがあります。

コミックエッセイならではの推敲ポイント

——コミックエッセイ部門の応募作品は、しっかり完結しても、連作を想定してもアリなんですが、長い連載を想定したストーリーものとは違って、1記事でどういうことを伝えたいのか、最後の締めが大事になると思います。終わりをよくするためのコツやアドバイスがあれば、うかがいたいです。

北森 とにかく、自分はこれが伝えたかったと描き切ることが大事だと思います。「これは果たしてどうなるのでしょうか?」とクエスチョンマークで終わらせず、終わりをとにかく締めることが大事ですね。

たとえば孤独を伝えたかったら、それがわかるようなラストに持っていく。最後にだれもいない空っぽの部屋を描くだけでも、それを示すことができます。いろんなテクニックがあると思いますよ。

——表現は問わないけれども、作者自身が伝えたかったことがきちんと伝わってるかどうかが大事ということですね。藤田さんはいかがですか?

藤田 コミックエッセイの場合、題材にしている出来事自体が完結しなくてもよくて。「こう思ったよ、こういうふうに思ってたんだよ」みたいなキャラクターの気持ちの完結でも全然問題ないです。はたまた、「気持ちに区切りがつかなかった」「こういうふうに思ってたんだけれど、やっぱり違った」という逆転のオチでもOKです。

なんにせよ、出来事か気持ちか、どちらかのオチをつけたほうが、読み手は作者が言いたかったことを受け取れるので、そこから感想が生まれます。そういう意味では、ぜひオチをつける意識をつけたほうがいいですね。

——ありがとうございます。それでは最後に、これから創作大賞に応募されるみなさんに向けたメッセージを、一言ずつお願いします。

北森 みなさんはいま一生懸命、作品をつくっているところだと思います。とにかく、出してください。出すことからすべて始まると思います。作品は読ませてナンボです。ぜひ応募してください。よろしくお願いします。

藤田 本日はありがとうございました。おそらく創作大賞に出すか出さないか、悩んでいる方もたくさんいらっしゃると思いますが、別に怖いことはなにもありません。こういうコンテストは、会社も含め、いろんなひとたちがやろう、やるぞと立ち上がって運営しないとできないことでもあります。それに参加できるのはチャンスです。大賞を狙うかどうかはさておき、人の目に多く触れることが自分のチャンスになります。迷っていらっしゃる方は、ぜひ応募してみてください。きっと今後のみなさんの役に立つと思います。

質疑応答

Q1.Bingをつかった作品は応募できますか。

志村(創作大賞運営・noteディレクター) この質問は運営から回答いたします。今回の創作大賞は、ChatGPTやBingなどのAIをつかった作品は、オールカテゴリ部門の応募のみに限らせていただいております。お二人が審査を担当するコミックエッセイ部門や、ほかのエッセイ部門、小説関連の部門などは、AIをつかっていない作品に限りますのでお気をつけください。

Q2.文芸作品しか受賞できませんか。

志村(創作大賞運営・noteディレクター) この質問も運営から回答いたします。今回の創作大賞はいくつか部門が分かれており、小説に関する部門が5部門、コミックエッセイ部門、漫画原作部門、エッセイ部門、そしてオールカテゴリ部門となっております。文芸作品は小説部門への応募になると思いますが、漫画やエッセイも応募できますし、オールカテゴリ部門に関しては映像や音楽などなんでもOKとなっております。文芸作品しか応募できないということはありません。

Q3.やる気スイッチの入れ方を知りたいです。

北森 私の場合は、酷評やダメ出しに燃える、ですね。ネーム大賞に出していたころは、絵が古いとか(言われて)。それで絵柄を新しくしようと思って、ジャンプの人気作のトレースを始めました。

絵柄が古いと、「(作品が)古いのね」と避けられちゃうと思ったんです。やっぱりいまの読者に読んでもらうのに耐えるぐらいの新しさは出しておこうと。それは自分の絵柄を全部変えなくてもできる話なので。

あと、落選してしまった作品を、悔しがってまた別のコンテストに出すとか。私の場合、そこから創作大賞での受賞に繋がっています。私、のほほんとしてるふりして悔しがりだったりするので(笑)。

——それは、人に評価されることをそんなに気にせず、とにかく見せることを意識されているということですか?

北森 とにかく見せないと始まらない、というのが私の考えです。作品って、いままでの人生の経験が集積してできているじゃないですか。それを自分で描いているということは、やっぱりひとに伝えたいのだと思います。ただ、作家は自分のアイデンティティーをかけて作品をつくってるので、ダメ出しされると、自分が否定されたような気持ちになることもあります。でも、それを恐れてひとに見せないのは本末転倒なので、ある程度ひとに見せて評価を受けて、ブラッシュアップを繰り返すのは必要だと思います。ただし気にしすぎるひとは、あまり無理しないでくださいね。

——創作大賞って、コンテストで審査もある場所ではありますが、よりたくさんの読者の目に触れる機会でもあるので、応募を迷ってる方も、一歩踏み出してチャレンジしていただけたらうれしいです。

Q4.ストーリーはどのように発想していますか?

藤田 作家さんはほとんどの方が、自分のネームや作品づくりにかける脳内作業を、なにかしらの行動によってルーティン化しています。お風呂に入る方、喫茶店にこもる方、散歩をする方……などなど。没頭できる環境がYouTubeの流しっぱなしという方もいます。

自分に合った形がそれぞれあって、作品づくりをする方には、そういったルーティン作業があるのではないでしょうか。

Q5.学園物の漫画原作を書きましたが、生徒だけでも名前がついたキャラが6人います。第4話以降も含めれば群像劇になっていますが、第3話までだと「情報量が多すぎる」と審査員の印象が悪くならないか心配です。3人くらいの学生ABCとして、覚えやすくしたほうがいいでしょうか?

——漫画原作部門では3話までが審査対象となっています。お二人は今回コミックエッセイ部門の審査に関わっていただくので、漫画原作部門の審査員ではないということが前提ですけれども、アドバイスできることがあればお願いします。

藤田 私は6人で3話は大丈夫だと思います。ただ、比重はいじったほうがいいですね。かっちり割り算すると、1話2人分しかない状態になるので。

2人くらいに主役を絞って、そのひとたちを中心に、それ以外の4人を重要視しなくてもいいくらいの比率でつくったほうが、キャラが立ちやすいと思います。

北森 多分、私は6人の名前は覚えられないと思います。だから藤田さんのおっしゃる通り2人でも、あるいは3人でも1人でもいいんですけれど、まずは主人公的な人間をつくって、その魅力で物語を引っ張ってあげることは、絶対必要だと思います。

応募する3話で続きを読みたいと思わせるまで話をおもしろくするためには、登場人物がバラけないほうがいい。そして最初に自分のイチオシの話、絶対おもしろいと感じるエピソードを一発ぶつけてみるのがいいと思います。

登壇者プロフィール

北森サイ

漫画家。北海道札幌市出身、東京造形大学デザイン科二類卒業。Web漫画を中心に活動していたが「漫画 on Web」が主催するネーム大賞において第2回、第4回共に大賞を受賞した事をきっかけにプロ転向を決意。2014年秋の四季賞にて準入選の後、2015年第66回ちば賞にて「泣き虫とうさん」で大賞を受賞しデビュー。2016年1月より月刊モーニング・ツーにて「ホカヒビト」連載開始。2018年7月より各電子書籍サイトにて「女王のトランク」配信中。猫好き。主婦。

藤田みちよ

株式会社幻冬舎コミックス 出版本部デジタル制作部 部長。2000年ワニブックス入社。漫画雑誌「COMICガム」にて担当多数。2009年幻冬舎コミックス入社。漫画雑誌「バーズ」、WEBマンガサイト「comicブースト」にて『純喫茶ねこ』(杉崎ゆきる)、『ふたりべや』(雪子)、『今度は絶対に邪魔しませんっ!』(原作:空谷玲奈 作画:はるかわ陽)、『異世界で土地を買って農場を作ろう』(原作:岡沢六十四 作画:細雪純 キャラクター原案:村上ゆいち)、『最強の黒騎士、戦闘メイドに転職しました』(原作:百門一新 作画:風華チルヲ)、『蜜蜂と遠雷』(原作:恩田陸 作画:皇なつき)などを担当。現在はデジタル制作部で電子書籍関連の制作・企画を行っている。

創作大賞のスケジュール

応募期間 :4月25日(火)〜7月17日(月) 23:59

読者応援期間:4月25日(火)〜7月24日(月)23:59

中間結果発表:9月中旬(予定)

最終結果発表:10月下旬(予定)

創作大賞関連記事

創作大賞説明会レポート ── 寄せられた質問に全部答えました #創作大賞2023

「企画書のつくりかたは?」「自分の売りをつくるには?」編集者がクリエイターのお悩みに答えました。──#創作相談RADIO レポート①

「セリフはどうつくる?」「物語の終わらせ方は?」作家・丸戸史明さんと編集者がクリエイターのお悩みに答えました。──#創作相談RADIO レポート②

富士見L文庫(KADOKAWA)が語る「いま読みたい作品」──創作大賞RADIOレポート① #創作大賞2023

JUMP j BOOKS(集英社)が語る「いま読みたい作品」──創作大賞RADIOレポート② #創作大賞2023

幻冬舎コミックス・文藝春秋コミック編集部が語る「いま読みたい作品」──創作大賞RADIOレポート③ #創作大賞2023

Palcy(講談社)・マンガMee(集英社)が語る「いま読みたい作品」──創作大賞RADIOレポート④ #創作大賞2023

朝日新聞出版 書籍編集部・ポプラ社 文芸編集部が語る「いま読みたい作品」──創作大賞RADIOレポート⑤ #創作大賞2023

幻冬舎が語る「いま読みたい作品」──創作大賞RADIOレポート⑥ #創作大賞2023

光文社 文芸編集部が語る「いま読みたい作品」──創作大賞RADIOレポート⑦ #創作大賞2023

オレンジページが語る「いま読みたいエッセイ」──創作大賞RADIOレポート⑧ #創作大賞2023

新潮文庫nex(新潮社)が語る「いま読みたい作品」──創作大賞RADIOレポート⑨ #創作大賞2023

テレビ東京が語る「いま読みたい作品」──創作大賞RADIOレポート⑩ #創作大賞2023

詳しくは、創作大賞 特設サイトをご覧ください。

text by 本多いずみ