「無制限」は感性をひらく条件

変容の扉を、自分で選びとる。

感性をひらいて、瞬間ごとのメッセージを掴んで、咀嚼して血肉化する。

人生は、この連続。それを最大限に面白がった人こそが、豊かな人生を歩んでいるのではないでしょうか。

5歳の息子と、夫と3人で参加をした、1泊2日の親子アート合宿。

ここに向かうための道筋も含めて、必然的な「図らい」が用意されていました。たくさんの気づきをくれた、この愛おしい体験を記していきます。

感性とは

「これからは、心の時代、精神性の時代が到来する。」

「ビジネスもこれからは論理・理性だけでは太刀打ちできない、直感・感性を発揮していく時代だ。」

ということで、ここ数年、感性とは何かを捉えようと試みています。

広辞苑による説明は以下。

①外界の刺激に応じて感覚・知覚を生ずる感覚器官の感受性。「―豊か」

②感覚によってよび起こされ、それに支配される体験内容。従って、感覚に伴う感情や衝動・欲望をも含む。

③理性・意志によって制御されるべき感覚的欲求。

④思惟(悟性的認識)の素材となる感覚的認識

そして、私が体感的に捉えている感性はこちら。

感性とは、非言語のメッセージを知覚して呼び起こされる感覚であり、美しいと思う心。

これは生まれ持った先天的な感性と、育つ中で感じ取って育まれる感性と両方があります。感性にフタをせずに育っていくこと、もしくは成長の過程で押さえつけたフタを解放していくことなのでしょう。

Chat GPTなど生成AIが注目を浴びる、今、なおさら五感などの知覚や感性という人間だからこそ感じられるものに注目が集まっています。

体感覚優位

5歳の息子にとって、初めての絵の具。

しかも、たくさんの色がバケツいっぱいに入っている夢のような光景が広がっていました。

家族みんなのユニフォームづくりからプログラムがスタート。

普段は「紙の上だけ。洋服、身体につけちゃダメ。」と暗黙のルールの上、遊ぶ子たち。

洋服にも、身体にも、思うがままに塗って良いと言われた瞬間のキラキラした眼差しは、日常に蔓延る「制限」を浮き彫りにしました。

息子の名前に「碧」という字があることもあり、「あお」が大好き。

それをベースに色を作っていきます。

遠慮がちにはじまったプログラムも、気がつけば、足は真っ青。

髪にもペイントをあしらって、ご満悦。

息子の様子は、海辺で砂遊びをする時と似ていて。肌触りや冷たさを感じて、体感覚全体で遊ぶ。

私も、筆を使うという制限を取っ払って、手で描いてみました。

思ったよりも服に色が写らないとか、乾きやすいとか。

実際にやってみないと分からないことに気づいたり。

手を使った方が、気持ち良い。

直接身体を使う、歌を歌うような感覚に近い。

思えば、スポーツもラケットを使ったりする競技よりも、バレーボールという直接身体を使うものをずっとやっていたことも影響しているかもしれません。

身体感覚優位な、息子と私。

何かを学ぶときも、身体を使っていくことが効果的かもしれない・・・そう思うと、今回のアートはぴったりの学びであり、遊びだったようです。

役割と制限

お母さんは、いつもお子さんに注意を払って自分のことが出来ないんです。

だから、今日ばかりは、ダメーって言わずに夢中になって、一緒に遊んでください。

お父さんは、ぜひお子さんをしっかりと見つめてあげてください。

遊びの途中で、お父さんと目があって、見守ってもらっているという安心感があることが、「今」の子どもだけではなく、何年か後にフラッシュバックして。ふそ、その時の光景を思い出すかもしれません。

いつも、息子と一緒に遊ぶのは夫の役割。

息子も、お風呂や外遊びの相手は、必ずパパを選ぶ。

勝手に役割が決まっていて、私は見守り担当。今回はいつもの逆。

やってみると分かる。遊ぶって物凄い体力を使う。

でも今日は、夕飯の準備も、洗濯も、家事と言われることはしなくていい。だから、思いっきり発散できる・・・そうか。

いつも、無意識に体力を温存していたことに気づきました。

HP(体力)もMP(精神力)も、1日の体調と相談して、計算して、コントロールして。そうやって生きているのだと。

これ自体、大人になるにつれて当たり前になっている感覚だと思います。

特に家族が増えてから、やらねばならぬタスクが増えて、頭の片隅にTODOリストを置きながら、仕事に家事に育児に「こなしていく」。

こなしちゃってるんですよね。

作業として。

でも、それは「制限の中で生きている」ということかもしれない。

勝手に脳で、今日中にやるとリミットを設けて。

先回りしてリスクを浮かべて、それに対して今どう生きるべきか、太刀振る舞うべきかを決定する。

母として、妻として、女性として、起業家として・・・

周りの空気を読んで、集合的無意識を拾って、勝手にあるべき理想像をインストールしちゃってる。

子どもにとっては、そんなことよりも、ただ一緒に全力で遊んで欲しいのかもしれない。

純粋無垢に遊んで、疲れ果てて、眠っている息子の横顔を見ながら、そんな感情が湧いてきた1日目の終わり。

夜は、主催者のまりこさんによる講義。

教員時代の現場データベースも活かして、個性心理学をベースに家族の在り方を学ぶ中で、息子との寄り添い方に思いを馳せます。

彼は、周りの環境が全て。

夫のように、自分の気持ちがベースで決めるわけでもなく。

私のように、現実的にそして周囲に役立つかで決めるわけでもなく。

大好きなお友達が近くにいるか、先生と相性が良いか、それが一番大切。

この意思決定自体も、ひとつの感性。

感性を尊重しながら寄り添って生きていこうと、背中を押してもらいました。このスタンスは子育てをする中で育まれた美徳です。

家族だけではなく周りの人たちにも寛容になり、本当の意味で尊重できるようになっていきました。子どもは師匠とはこのこと。

無制限の威力

二日目、私は「無制限」の威力を目撃することになりました。

この日は、親と子が分かれてワークをするという時間に。

子どもたちは、大きな模造紙にみんなでスプラトゥーンをイメージした絵を描いた後、それぞれにキャンバスに向き合って創作。

ここで、息子が、ある事件を起こします。

みんなで作ったスプラトゥーンの絵が、墨で覆われたかのように真っ黒に。さらにお友達の絵画にも同様に色をぶつけてしまい・・・とても悲しいというお友達の声が聞こえてきました。

親としては自分のワークに集中するべきと分かっているものの、どう対応するべきかソワソワ。

普段だったら、すぐに謝りに行って、息子から絵の具のパレットも取り上げてしまっていたでしょう。

その衝動はグッと堪えて、主催者の方々のサポートに委ねました。

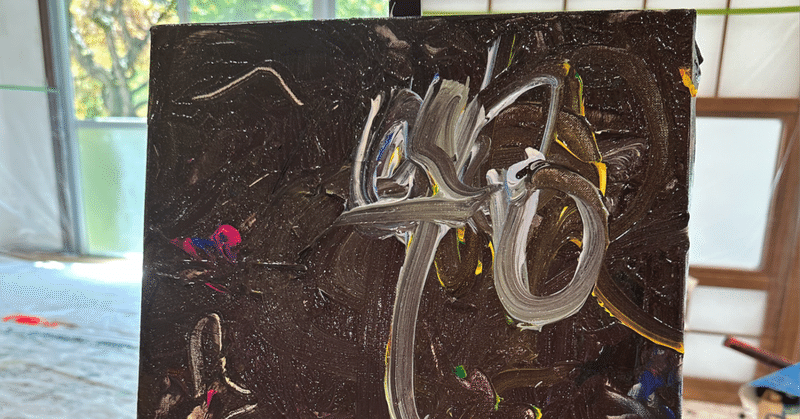

その結果、出てきた息子の処女作品に胸を打たれました。

複雑で深みのあるベースの上に「叶」の逆文字が浮かぶ、立体的な絵画。こんな大人顔負けの絵を描くんだ・・と驚きを隠せません。

どんな気持ちだったんだろう、何に夢中になったんだろう。

様子を聞いたところ、好きな色を混ぜて実験して。

手や爪、スポンジ、筆やローラー、色々な道具を好きに使って「叶」という文字が浮かび上がったそうです。

まりこさんの声かけも秀逸で、

「絵の具を出す以外の表現をしてみよう!」といったところ、道具をたくさん持ってきて楽しんでいたようです。

「ダメと言わない」

最初に、しゅんちゃんが発してくれた言葉がリフレインします。

強制しない、制限しない、彼の好きにさせてみる。

親だけだったら、その環境設定は出来なかったでしょう。

周りに迷惑をかけないように、不快にさせないように、それを第一に遊ばせるから・・・気付けば制限だらけの中で、創作をさせてしまったと思います。

親の顔色を窺うわけでもなく、先生や指導者の正解を見つけるでもない。

ただ、ただ、自分の好奇心に沿って、その瞬間を実験していく。

その実験が積み重なったものはアートとして、オリジナルな表現として出来上がっていく。

日常の中で、無意識に「制限」という呪いをかけてしまっているかもしれないと、自らの行動を顧みるキッカケになる出来事でした。

パートナーシップ

実は、このアート合宿は息子と二人で参加をする予定でした。

直前まで息子が体調不良。

その看病に疲弊した私の矛先が、夫への向かっていました。

今回のアート合宿は私のためではなく、息子の育みの一環として申し込んでいる。それでもあなたは来ないのか?

いつも、こういう機会に、自分が参加したくないからという理由で、息子のことは考えずに、私だけで参加しているのは悲しい。

あなたが普段、子育てと呼んでいるものは、お世話であってタスクでしかない。

本当に彼を育んでいく一環として、何かに携わってくれたことがあるのか?

私がいつも遊びに連れ回してるとしか思っていないことも憤慨している。

疲れもあって、結構ひどいことを投げてしまっていた。

この言葉が飛びててきたのは、日頃、夫との対話が足りていないことの表れでもあったでしょう。

半ば強引に、夫も「行く」と決めたのは、前日の深夜。

そんな中でも迎え入れてくれる、アート合宿の存在は尊い・・・

親子アート合宿に持ち込んだのは、息子、そして夫、それぞれとのパートナーシップの見直しというテーマでした。

息子が生まれてからは、おやこ保育園、親子ワーケーションなど、幼少期の刺激となるイベントを何度も体験してきています。

今年の機会は、親子アート合宿。

成長を重ねることで、見えてくる感性と、彼なりの表現を魅せてくれます。

でも、夫が参加したことはこれまでなかったのです。

心の底では、ずっと夫婦一緒に参加したいと、私の小さな願いがあったことに、今回の一件を受けて気づくことができました。

言い方は乱暴だったけど、単純に一緒に行きたい。

それだけだったんです。

シンプルな願いを口にすることが難しく感じる原因はひとつ。

相手の想いを先に汲んでしまって、自分の願いを伝えることができていないという私の癖。

相手を慮るが故に、意見や主張だけではなく、ちょっとした願いも飲み込んでしまって、ストレスを溜めてしまう。きっと私だけではなく、空気を読むことを美徳とする日本人が抱える悩みなのかもしれません。

だから、自分の主張をする夫が羨ましいと、深層心理では思っていたのでしょう。その妬みや、自分の願いを無視された悲しみが爆発する前に、しっかりとコミュニケーションをとること。

察して先回りするのではなく、伝えたいことを、キャッチできるように表現する。コミュニケーションの基本かもしれませんが、パートナーとなると、甘えが出て「これくらい分かってよ」となってしまいます。

コミュニケーションの原点に戻って、相手を想いながら自己表現していくことが、私たち夫婦の処方箋のようです。

最後のプログラムは、家族みんなで絵を完成させるというものでした。

大作を描きあげた息子は疲れて眠ってしまい、その横にいた私も釣られてお昼寝。

夫が黙々と、海を描いていました。

その様子を見ていた、参加者の仲間から、こんなフィードバックをいただきました。

旦那様にものすごく愛されてますね。

お二人が寝てる姿をみながら、旦那さんが絵を描いてる姿を撮りたかったです。

周りから見たらそう見えるのか・・・

言葉を超えて、非言語で伝えてくれている夫の愛情表現を、私はキャッチしきっていなかったんだなと反省しました。

これをキャッチするのも、自分の感性次第。

ついつい自分が普段する表現を、相手にも求めがちですが、表現方法は十人十色。こうやって客観的に教えてもらうことが重要ですね。

家族はできていくもの

1泊2日のアート合宿のプログラムが全て終わった後の終わりの言葉。

家族は、できていくんだなと。

勝手に出来上がっていく。

そこに自分たちが介入するものはない。

言葉を受け取って、ハッとしました。

無意識に、こうありたいという願望を押し付けている自分に。

願いを飲み込んでいると言いながら、親子アート合宿を申し込んだり、爆発して乱暴な言葉で表現したり、いろいろな表現で、私は自分の「ありたい」を叶えようとしていました。

独りよがりにコントロールしようとしていたのかも・・・

家族は決して、一人では出来上がらない。

それぞれが自立しながら共同体として共にあることで大きな生命体として勝手に出来上がっていく。

コントロールを手放して、それでいてお互いに自我を育てて対話をしていく。みんなで出来上がっていく、その生命体を育むということ。

私が取り組んでいる、自立と共生のコミュニティの原点は家族でした。

一番近い人を大切にすることを忘れてしまうのは、家柄かもしれません。

地域に愛されるスーパーを経営する実家の、先祖代々、ついつい周りの人に良い顔して、家族との時間を犠牲にしてしまう遺伝です。

見て見ぬふりをせず、意識を外にばかり向けずに。

自分の半径5メートルの家族と共に、意識を自分たちの方に向けて、声を聞き合って育むところから、スタートさせていく時。

自分を愛し、大切にすることが出来るようになってきたからこそ!

このタイミングで、次のステップへ歩みを始めます。

帰り道では、新たな歩みを祝福するかのように虹が。

しかも2回も、そのうち1回はダブルレインボー。

私たち家族の未来は明るい、何も心配することなく、感じたままに生きて紡いで生きなさい。そう背中を押してくれるようでした。

潜在意識と対話する機会

ここまで読んでくださった方はお気づきかと思います。

そう、アート合宿は単なる絵を描く合宿ではないです。

参加者それぞれが感じ取っていくものなので、一括りでは表現しづらいですが、あえて挑戦するとしたら「自分の潜在意識と対話する機会」ではないでしょうか。

今回は、パートナーシップ、そして家族の在り方について、普段は見落としがちな心の奥底にある声と、丁寧に向き合って表現していきました。

それは、参加する前から始まっていて、今も心地よく続く余韻として、1泊2日以上の機会を渡してくれます。

自己探求、コーチング、心身のデトックス、ひとりでは着手しているけど、その輪を広げて、家族に良い意味で波及させていくこと。

今年残り4ヶ月ですが、家族というベースを整える年にしていきたいと誓いました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?