なんと、台湾でまだ見ぬ先祖の足跡を発見!【ファミリーヒストリー入門】

~前回までのあらすじ~

いい歳(27歳)して家族と会話をしない四ツ谷氏は、家族の絆を取り戻すため、否、永遠と思われる思春期を終わらせるため、知られざる先祖を探す旅に出るのであった。

前回の記事で、四ツ谷家の先祖たちが戸籍作成時に隠岐島にはおらず、一家をあげて台湾にいたことが明らかとなったが……。

案内人:北山

北山:四ツ谷、君の先祖はいったい台湾で何をしていたんだーー?

四ツ谷:いや、本当に分からないんだ……。

北山:ふむ。では、きちんと足場を固めるところから始めよう。

「親戚の名前」+「地名」でグーグルブックスを調べまくるんだ。全員、くまなく、徹底的に行う。親戚の名前は全員頭のなかにたたき込め、さもなくば見落とすことになる。

俺も、とある藩の藩士帳を調べていたら、まったく別の家の親戚を見つけたことがある。

四ツ谷:分かった。何ごとも執念だね。

~リサーチ中~

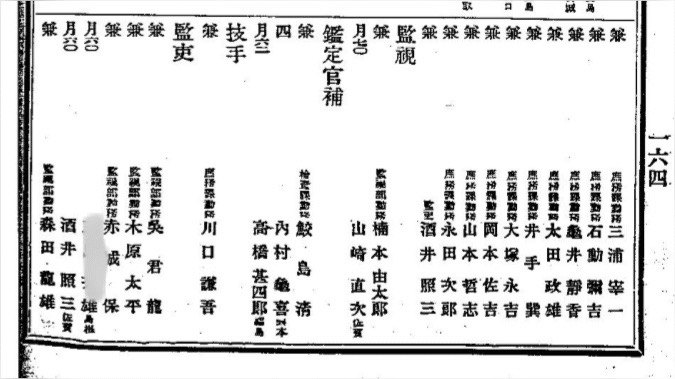

北山:ちょっと気になる書籍が見つかったな。『台湾総督府職員録』って本に、四ツ谷のひいおじいさん・継雄さんと同姓同名の人物がいる。彼は婿養子だから、この時はまだ山本姓。

どうやら、警察官みたいだよ。本籍地、名前が一緒なんてなかなかないが……。

四ツ谷:台湾総督府の役人については、データベースがあるみたいだよ。

検索してみよう。

「山本継雄」じゃでないな……。

北山:婿養子後の「四ツ谷」で試してみるか……。

~検索中~

出た!!! 継雄さんがばっちり引っかかったぞ!!

四ツ谷:すごい! ひいおじいさん、税関の職員だったんだ……。知らなかった。

ひいおばあちゃんも出て来たぞ! 学校の先生だったなんて……。

北山:そりゃ、大叔父も学者になるね。この時代の官吏と教師の息子なら間違いなくインテリだ。「記録がないから役人ではないだろう」って予測してたけど、単にリサーチが甘かったようだ。

四谷:調べれば分かるもんなんだね。

北山:となると、除籍に書かれていた「無家」の記載もやはり納得できる。四ツ谷の先祖はかなり早い段階から、本籍地を残して一家で台湾にいたんだ。

四ツ谷:それはそうと、いつから台湾にいたんだろうか。

北山:そこは難しいね。下関条約によって台湾が日本に割譲されたのが1895年だから、それ以降ではある。1896年生まれのひいおばあさんは流石に隠岐生まれだろう。

台湾総督府のデータベースに出て来る一番古い四ツ谷家の記録は1917年。ざっと1895年~1917年としか言えないね。

ひいおばあさんが1人で台湾に行ったとは思えないし、ひいひいおじいさんの富次郎氏が娘を連れて台湾に行ったであろうことは間違いない。で、同じく親に連れられて台湾にやって来た熊本出身の山本継雄氏と結ばれた。

四ツ谷:ひいおじいさんの継雄さんが役人だったことは分かったとして、富次郎さんは何をしていたんだろうね。データベースに引っかからない。

北山:単純にデータベース化できてないんだろう。ただ、同じく役人の可能性が高いだろうね。仮にひいおじいさんの継雄さんが元警察の官吏だったとするなら、父親も同業、もっと言えば下級武士出身の蓋然性が高まる。当時の警察の多くは下級武家出身だから。

ポイントは富次郎氏の奥さんも他県出身であること。結婚は台湾に行く前と思われるから、その段階から各地から人材があつまる空間に身を置いていた。

四ツ谷:なるほど。新政府の役人とかなら、婚姻関係も広くなりそうだね。少なくとも、隠岐の農民であれば、婚姻関係は狭いだろうし。

北山:そういうこと。

とにかく、明治生まれの女性で教師になっているのは、かなり稀だ。相当良い教育を受けていたと思われる。

四ツ谷:うーん、でも武家とかお金持ちだったら伝わってそうだけど。

北山:それはそう。武家や金持ちの場合、往々にして伝承がある。なんてたって、たかが数代前の話だから。

でも、たとえば武家といってもいろいろあるからね。雇用されている時だけ武士身分になる「武家奉公人」とかもいるし、名字帯刀をする中間的な百姓もいる。

隠岐の役人レベルなら、きっと現地の人間を年季奉公させたりしていただろう。役所で働いていれば、多少のリテラシーはつくはず。

あとは没落した富商とかね。それなら、台湾で心機一転する理由も分かる。最初期の移住であれば、軍人の可能性もあるな。

とにかく、大規模地主みたいに、土地にしがみつく職業ではない。富次郎氏は長男だから、農地があれば相続できる立場だから。次男以下なら話は変わるが……。

継雄氏も婿養子だから、この家は明確に四ツ谷の資産(あれば)を継承できる一家のはず。

では、どうして隠岐を出たのかーー。

四ツ谷:そういえば、地方史を調べていて知ったんだけど、「隠岐騒動」って事件があったそうだよ。島民たちが団結して役人を追い出して、80日の自治を行った。ひょっとしたら、俺の先祖はこの騒動で島に居づらくなった松江藩士かも……(笑)

北山:先祖が藩士かどうかは簡単に分かるよ。各藩にある「侍帳」「分限帳」の類を調べればいいんだ。松江藩には「烈士録」って名簿があるみたい。ただ、あまりに下級だと記録がないかもなあ。

四ツ谷:目次はネットで閲覧できるみたいだ。「四ツ谷家」はないね。「四谷」ならあるけど……。

北山:ああ、この時代は漢字の書き分け気にしないから、読みが一緒なら同じだよ。

四ツ谷:そうなのか。じゃあ現物を見てみないと。

北山:そういう調べものは、だいたい地方の図書館が手伝ってくれるよ。依頼すれば、複写して郵送してくれることも多い。

まさか、隠岐騒動で島から追い出された一族だったりするのかなあ? でも、仮にそうであるなら、隠岐を出て行った理由も、隠岐に本籍を置き続けた理由も一応納得がいく。

四ツ谷:俺の先祖に、何があったというんだーー。

北山:もう行こう! 隠岐に! 調査は足からだ!

※続編はコチラ。

北山:1994年生まれ。ライター。本シリーズの案内人。共著に『紫式部と源氏物語の謎』(プレジデント社)。中学時代に先祖調査に夢中になり、そのまま日本家系図学会に入会。その後は大学院で日本近世史・村落史・由緒論を学ぶ。署名は(円)。

四ツ谷:1996年生まれ。学術書編集者。考古学者になろうと思って文学部を受験するも悉く不合格。経済学部に入学し、その後は拝金主義の道を歩む。署名は(四)。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?