岩の原ワイン創業130周年記念トークセッション(第2部)

続いて第2部をレポートしたい。youtubeでは1時間20分からスタートする。

第1部で岩の原ワインをつくった方々の末裔のみなさんによるトークセッションの中で、登壇者の方からこんな話があった。

マスカット・ベーリーAは栽培方法も、醸造方法も、もっと工夫すれば、もっと素晴らしいワインになれる可能性がある。また、川上善兵衛がつくった品種にはまだまだ埋もれているものがあると思っている。私たちはまだまだ、やれることがあるはずだ。

まだまだやれる。つまり、もっともっと美味しくなる。ワクワクする気持ちが高まったところで、2部がスタート。「川上善兵衛の夢を受け継ぐ者たち」と題して、善兵衛のバトンを受け継いだ次世代によるセッションだ。

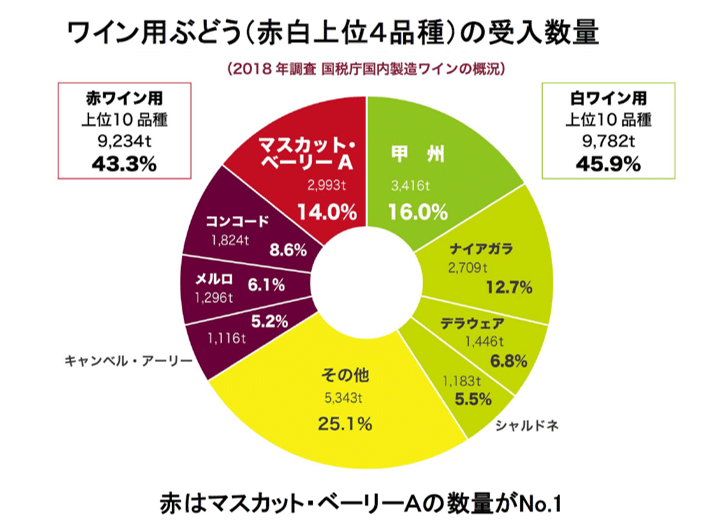

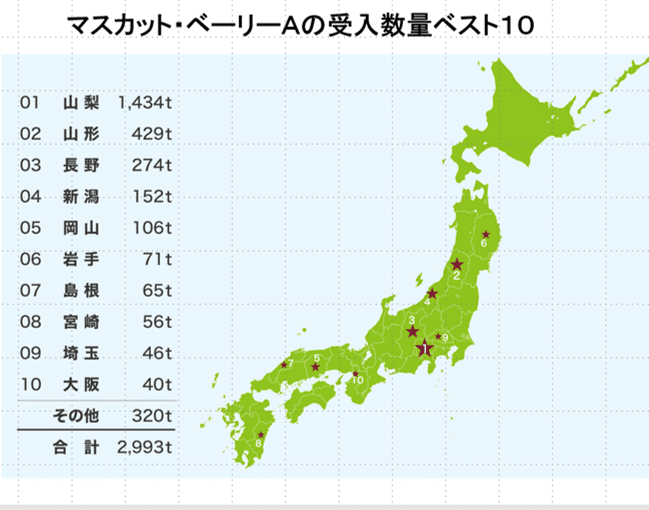

前座で、マスカット・ベーリーAの話を私から少し。マスカット・ベーリーAは日本でもっとも育てられている赤ワイン用ブドウ品種だ。

そして特徴的なのは、日本全国で育てられていること。それも北から南まで。だから多様なワインが生まれるし、それがこの品種の魅力だ。

そして本題に入る。まず、ぶどう栽培のプロフェッショナル、サントリー登美の丘ワイナリーの大山公平さんのお話を聞く。

ニュージーランドにワインの勉強に短期研修に行った時のこと。

「マスカット・ベーリーAは赤ワインとしての土俵に立った時に、少し物足りないのではないか。それが悩みだった。だから、海外の仲間にどう思うか聞いてみることにした。すると、とっても近づきやすい、フレンドリーなワインだね!といわれて、素直にうれしかった。」

そして、善兵衛の夢を受け継ぐものとして

「マスカット・ベーリーAは生まれたときから、善兵衛の強い想いがつまった品種。みなさんに応援されながらここまできた品種。典型的な日本ワイン。この品種を日本全国どんどん広げていきたいと願った善兵衛の夢を引き継いでいきたい。」

なんとも頼もしいお話。続いて、MGVsワイナリー代表の松坂浩志さん。松坂さんは、2017年にワイナリーを立ち上げたが、もともと半導体のメーカーを経営する企業家だ。

なぜ、ワイナリーを立ち上げたのか。

「半導体ビジネスは5年後も見えない。次の国に行ってしまう。移転できるビジネスだからだ。事業として長くやっていけるもの。継承できるもの。お金は実は継承できない。もっと長いスパンで世代をまたいで作れるものはないのか。例えばコニャック。孫の世代のものをつくっているようなビジネス。素直にすごいな、と思った。」

「ワインはテロワールだという。そう。移転できないビジネスだ。今いるこの場所の特徴をどう生かすか。マスカット・ベーリーAは全国で育てられているから、地域ごとの個性も楽しい。可能性のある品種だ。だから、もっともっとみんなで作っていったら、いいワインを必ずいいワインができる。もっともっとおいしいワインができると確信している。」

世代をまたぐビジネスとしてのワインの魅力。それに魅了された松坂さんの熱いメッセージに感動したところで、最後の3人目は、伝え手として、日本を代表するトップソムリエのおひとり、岩田渉さん。

なぜ、マスカット・ベーリーAに可能性を感じるのか。

「世界のトレンドとして、土着品種がキーワード。その土地でしか育てられていない品種。品種が持つ個性を尊重するのが今のトレンド。日本でいえば、甲州であり、そしてマスカット・ベーリーAだ」

「マスカット・ベーリーAは、遅摘み、フレッシュ&フルーティ、スパークリングと、いろいろなタイプになれるワイン。飲み手、伝え手にとっても汎用性が高い。様々なシチュエーションや料理と合わせられるから楽しい」

世界で受け入れられる可能性は?

「世界で日本食のお店が増えているが、フレンチだったりイタリアンだったり、そういった外国の料理においても、各国の料理人が、日本の食材(海苔)や調味料を使うようになっている。マスカット・ベーリーAはみそやしょうゆなどの発酵調味料とあう。こう考えても可能性が高い品種」

「マスカット・ベーリーAってどんな品種? と世界中の仲間からよく聞かれる。特にアジアの仲間たちから。アジアは甜面醤など甘いフレーバー、スパイシーな料理が多いので、マスカット・ベーリーAを勧めたりする」

どんなソムリエになりたいのか。

「存在意義、存在価値をどこに見出すのかをずっと考えてきた。日本品種、日本ワインの魅力を世界に広めていく。広めなければいけないと思っている。ユニークな品種をアピールすることで、日本ワインを知るきっかけに。生産者が丁寧につくりあげたマスカット・ベーリーAを自分たちサービスする側ももっと知り、未来に向けてもっと食卓に根付かなければいけない。日常のお酒として、食中酒として、このワインで魅了させたい。」

うれしい言葉のシャワー。気持ちがが高まるお話だった。日本のソムリエとして、日本のアイデンティティとして誇れるようにしたい、という強い気持ちはとても素敵だ。

そして最後に岩の原葡萄園のマスカット・ベーリーA2017をテイスティングしてもらった。

まずは外観と香りだ。

「赤みが強い。透明感。ラズベリーレッドの外観。香りは、第一印象から華やかでアロマティックでピュアな印象。赤い熟したラズベリーやクランベリー、マスカット・ベーリーAはいちごキャンディのような、と例えられるが、そいいうより甘いイチゴのフルーツそのもの。ほんのりと深みを与えるようなスウィートスパイス、例えばシナモン、ナツメグ。ごぼうのような土っぽい感じもある。アロマティックでピュアである。」

そして一口。

「素晴らしいワインだと思います。口に含んだ瞬間に、赤い香りで感じたときのような赤い果実の味わいで、チャーミングでジューシー。もぎたての甘いフルーツを口に入れてかみしめているような、そのくらいジューシー。酸味は中程度からやや高く、のびやかな質感。品種ならではの渋みを思わせるようなタンニンは穏やか。さらさらっときめの細かいタンニンがふくよかなフルーツのフレーバーと穏やかな産とともに、食感。余韻も長く、つなぎ目がなく、充実感のあるワイン。」

どんなお料理とあうのだろうか。

「冷涼なところで作られている。お食事との汎用性の高いワインだと思っている。焼鳥のたれとともに。うなぎのかば焼きと合わせるとよい。甘辛いたれ、凝縮した味。木樽で熟成することにより、ウナギの故小橋さにあう。やわらかい食感を持ち合わせるマスカット・ベーリーAが、うなぎやあなごなどふっくらした食感の食材とあう。」

温度はどのくらいがよいですか?

「これからの季節は特に、マスカット・ベーリーAのような、タンニンがおだやかで、果実味あふれるチャーミングなワインは、冷蔵庫にボトルを入れて、冷やして飲むのもおすすめ。酸の活力感を楽しめる。」

それにしても、ワインを見て一口飲んだだけで、これだけの言葉が溢れてくるなんて。それだけ魅力を持ったワインなんだという確信と、岩田さんの言葉の宝石の数々に感激した。

最後に、特別ゲストとして、ダイヤモンド酒造の雨宮吉男さんが話してくれた。雨宮さんは、マスカット・ベーリーAの全国の造り手の会を作り、もっと情報交換をして品質や価値の向上をしていきたいと考えた。

「同業者である友達に声を掛けたらみんな賛同してくれた。北から南まで、マスカット・ベーリーAに真剣に取り組んでくれている仲間がいる。」

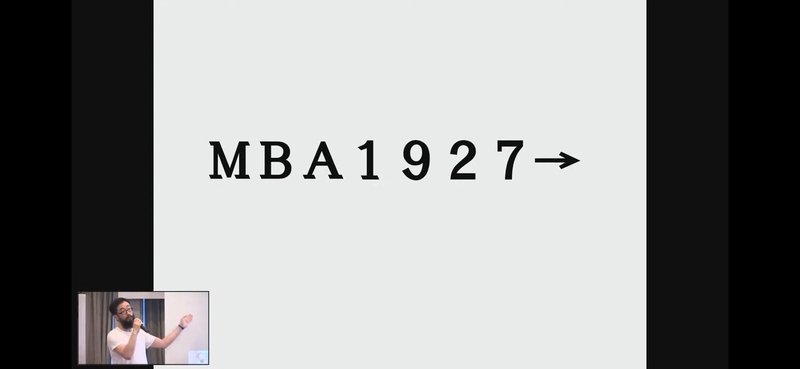

その会の名前を、1927→の会と名付けたのは?

「川上善兵衛が交配をした年。作ってくれたことに感謝したかった。今まで作ってくれて来た先人たちに対する敬意、そして今作っている人間たちの責任。さらにはそれを継いでくれる人たちへの希望や未来。仲間たちのそんな想いを込めた。まずは生産者が集まり、想いや技術を共有することが、次の世代へのバトンになる。ワイン業界は意外にちっちゃい。狭い。地域やワイナリーが持ってる知識はなかなか共有されない。だから皆であーだこーだ言いながら、情報交換していけたらと思っている。」

マスカット・ベーリーAに対する夢は?

「気候変動で世界的に今までの品種が難しいというのが、全世界共通の問題。それはヨーロッパも同じで、品種間の交配などが行われている。育てやすい品種というのは環境負荷が少ない。マスカット・ベーリーAはそういった意味でも可能性のある品種。近い将来、マスカット・ベーリーAのブドウ自体が海外に出ていく可能性も高い。素直に、海外で育てられたマスカット・ベーリーAのワインを飲んでみたい」

このように、第2部は、善兵衛の夢を受け継ぐもの。と題して現代の善兵衛ともいえる4人の方々にお話しいただいたが、マスカット・ベーリーAが大好きな私としては、これからがこんなに楽しみになる話ばかりで、心が震えっぱなしだった。夢の続きをこれから見れるのが楽しみでしょうがない。

でも、天国で見守っている善兵衛が一番喜んでくれてるだろうな、きっと。

(第1部のレポートはこちら)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?