【ぐるっとパス2024で行ってみた 5】五島美術館/王朝文化へのあこがれ

展覧会「王朝文化へのあこがれ」の会期は4月6日(土)からだが、国宝・「源氏物語絵巻」の展示期間は4月27日(土)~5月6日(月)と限られている上、ギャラリートークの日程まで合わせると訪れる日の候補日が3日!

ギャラリートークに合わせ訪れた日はあいにくの雨模様。雨なら雨で都心にしては広大な庭園も趣き深い。雨だと庭園まで足を運ぶ人が自然と少なくなるのだろう、世田谷区にあるとは思えない深淵感。

印象深かった展示品

「時代不同歌合絵(じだいふどううたあわせえ) 藤原兼輔・藤原俊忠像」 鎌倉時代・13世紀~14世紀

パッと見、どこで切れてどんな風に読むか分からない字面(;^ω^)。

時代不同歌合絵:時代の異なる歌人100名とその詠歌各3首を左右に配し、和歌の優劣を競う歌合に構成したもの。

「藤原兼輔」は紫式部の曽祖父!

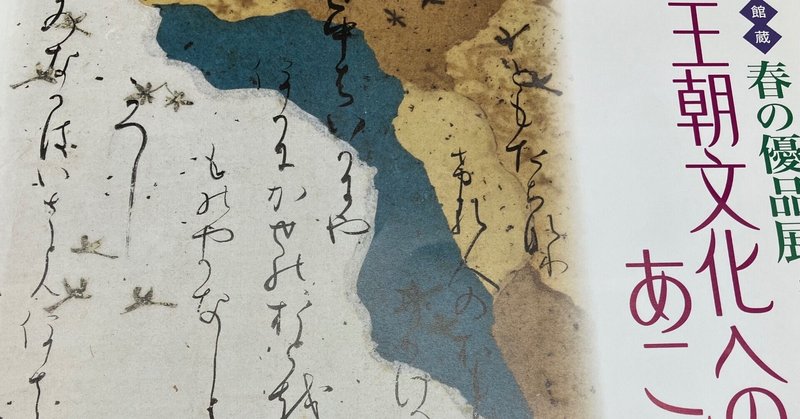

「端白切(はたじろぎれ) 伝 大弐三位(だいにのさんみ)筆」

平安時代・11世紀

これも読み方が分からないシリーズ。

素人がもの凄くザックリ言うと、紫式部の娘・大弐三位が書いたといわれる書の切れ端。

重要文化財「金峯山埋経(きんぷせんまいきょう) 藤原道長筆」

平安時代・998(長徳4)年、1007(寛弘4)年

写真ではうまく伝わらないが、紙の質感も発色もよく、よくぞこの状態を保てたなと思うほど素晴らしかった。経塚(きょうづか)に江戸時代まで埋まっていたので紫外線他による劣化が避けられたのだろうな。

埋経:後世に伝えるため、経文などを経筒に入れ、地中に埋めること。

徳川美術館でも国宝の源氏物語絵巻を見たが、ギャラリートークの質や展示物から、「国宝」を味わうは五島美術館に軍配が上がる。徳川美術館の源氏物語関連の展示はディナー付のエンターテイメント要素が強かった。それはそれで楽しかったのでどちらが良い悪い、ではない。

国宝「源氏物語絵巻」

物語成立後約150年後、12世紀・鎌倉時代の作品。

五島美術館が所蔵する国宝4場面を全て展示。

その4場面は「阿波蜂須賀(はちすか)家」の伝来物。

国宝の実物と共に、X線やハイビジョン顕微鏡カメラ等々による科学的分析んよって明らかになったデザイン、顔料の種類、色を基に復元図も展示されていた。

「鈴虫一」

鈴虫が放たれた庭を、女房が眺め、尼が閼伽棚(あかだな)を整えている場面。

この画にはメインの登場人物は登場しない。

人の思考はどうしても現実に「見える」ものに引っ張らてしまう。今見える「茶系のぼんやりした美しくない絵」があの当時の姿ではない、あの当時もこれくら鮮やかな美しい絵だったのだろう。

閼伽棚:仏様にお供えする水などを置く棚のこと。

「鈴虫二」

夕霧が「横笛」を吹いているところが意味深。

「夕霧」

夕霧(光源氏の息子)がいいなぁと思い始めた・落葉宮の母親からの手紙を開いていると、妻の雲居雁(くもいのかり)が忍び寄り、それを奪い取ろうとしているところ。と、障子の陰で聞き耳を立てる2人の女房。

この帖の現代に通じる心情や場面にほんと「源氏物語」ってなんて面白いんだろう、と思った。

「御法(みのり)」

展示されていた「御法」の場面は、

病み衰えた紫上を光源氏が見舞い、明石中宮(光源氏の子)とともに、庭の萩につく露にはかない命をたとえて和歌を詠みかわすところ。

萩、桔梗、女郎花(おみなえし)、薄(すすき)などが野分の風に吹きすさぶ。

「御法」の帖は、光源氏最愛の人「紫上」が命絶える、当時の人が読んだら、紫上ロスが半端ない場面だろう。しかし、この場面ではなく、その前の”桜の下で「陵王(りょうおう)」の舞が奉納された”場面を絵にする人たちもいた。

白装束の後ろに並ぶお姫様たちは、花散里、明石の君、後一人は誰だろう?

「陵王」といえば、皇居三の丸尚蔵館で「蘭陵王置物(らんりょうおうおきもの)」が最近まで公開されていた。

この「陵王」の伝承が楽しい。

中国・北斉(ほくせい:550~577年)の蘭陵王(らんりょうおう)は、優れた武才とともに大変な美男子として知られ、部下がみとれるほどの容姿だったため、味方の兵士たちの士気を高めるよう、獰猛(どうもう)な仮面をつけて指揮をとったところ、兵士たちは鼓舞され次々と勝利をものにしていった。どれほどの美男子かというと、

*展覧会のお土産*

*展覧会のランチ*

お昼のセット「かけそばと季節のご飯(あさりの炊き込み)」1,100円(税込)

ぐるっとパス2024で行ったよ

1.郷さくら美術館 800円

2.ミュゼ浜口陽三・ヤマサコレクション 600円

3.泉屋博古館東京 1,000円

4.五島美術館 1,100円

5.東京都庭園美術館 1,400円

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?