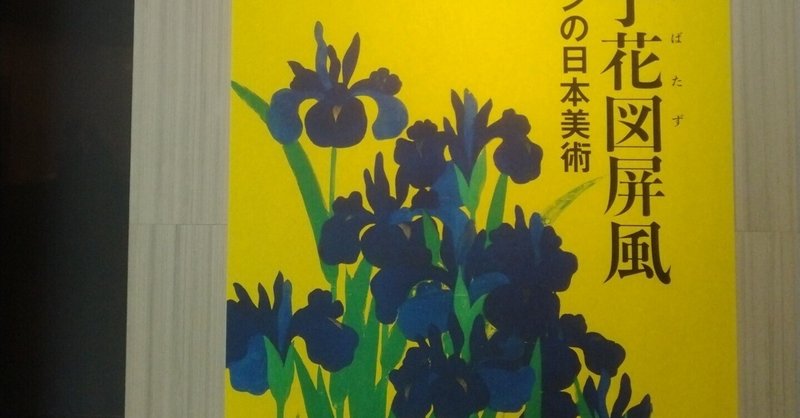

国宝・燕子花図屏風 デザインの日本美術(根津美術館)

5月5日(日・祝)に根津美術館に行ってきた。かなり前に日時指定券を買っていたので、行列などなしにすっと入場。当日券は行列していて、少しずつ入れている感じだったが、わたしが帰るときには行列なくなっていたので、当日思い立ってもそんなにストレスなく行ける模様。

恒例の、国宝燕子花図屏風(尾形光琳筆)の展示、大体3年に2回位のペースで見に行っているかな。今年は会期2024年4月13日~5月12日で「国宝・燕子花図屏風 デザインの日本美術」展。外国人の観覧客が多かった印象。

2012年の「国宝「燕子花図」とメトロポリタン美術館所蔵「八橋図」」展とか、2015年の「尾形光琳300年忌記念特別展 燕子花と紅白梅 光琳デザインの秘密」の印象が強かったので、館蔵品中心に手堅くまとめた展示はちょっとおとなしい、と思ってしまうが、いや、それは自分がハードル上げちゃってるだけだから! 実際はどの展示品一つとっても、小ぶりな展覧会の目玉になるような作品ばっかりだから!

展示室1,2のテーマは「和歌と物語のデザイン」「草花模様の屏風と襖」「工芸の中の絵、絵の中の工芸」。「吉野龍田図屏風」とか、「四季草花図屏風」とか、前にも見たことある屏風の美しさにもうっとりだし、大田区立龍子記念館から借りてきた「桜芥子図襖」も美しい。光琳の「梅図刀掛」、たぶん初めて見たが、蝶番でつないだ木の板の造形も格好いいし、光琳の梅がえもいえずよい。

工芸品では野々村仁清の「色絵山寺図茶壷」(重要文化財)にうっとりし、その隣の同じく仁清の「色絵ぶりぶり香合」に釘付けになる。そして、尾形乾山の「銹絵染付金彩絵替土器皿」(重要文化財)5枚組、見るの初めてではないが、1枚1枚のデザインの格好良さをしげしげと眺める。これ、レプリカの皿があったら買って飾ったり使ったりしたいね。

展示室3とロビーで定番の仏教美術を眺め、階段を上って、展示室4は安定の「古代中国の青銅器」。重要文化財多数。「双羊尊」はいつ見ても可愛い。

新機軸だったのは、展示室5、例年、展示室5と6は茶道具の展示だったのに、今年は茶道具は展示室6「初風炉の茶」だけで、展示室5は「地球の裏側からこんにちは!ー根津美術館のアンデス染織ー」という新機軸。

初代根津嘉一郎(1860~1940)は昭和12年(1937)および13年(1938)頃南米・アンデスの染織品も蒐集しました。文字を用いない思想表現には染織が重要な手段。紀元前のものも今なお鮮やかな色彩を保ち、当時の信仰を伝えています。

とのこと。こんなもの(って表現は失礼だが)まで集めていたのか、根津嘉一郎、と驚く。染織、という表現になっているが、主に獣毛、一部木綿も用いた、エンブレムや刺繍作品に見えるワッペンのような分厚い織物。モチーフの解読内容などもキャプションに書かれていて、研究が進められているようだが、帰りにミュージアムショップに行っても、絵はがきもグッズも解説書も見当たらずちょっと残念。

ペルーから来た染織作品、インカ文明(15-16世紀)のものも少しあったが、もっともっと古いものが沢山。紀元前6世紀のものも。独自の文明が栄えていたことがよくわかる。

と、燕子花図見に行ったのに感想も書かず、最後はアンデスに持っていかれてしまった今年の燕子花図特別展示であった。

(いや勿論燕子花図はとても素晴らしくて、今年も遭えてよかった、としみじみしたのだが)

その後は庭園散策。天気のとてもいい日だったので新緑が殊更に美しかった。燕子花も満開。会期始まってすぐは、展覧会はゆっくり見られるがまだ庭の燕子花は咲いていないので、花見を兼ねるならやはりゴールデンウィークってことになってしまう。

ちなみに今日5月8日(水)~12日(日、展覧会最終日)は、通常17時閉館なのが、19時まで開館延長で(入館は18:30まで)、夕暮れの燕子花が見られるのは今だけ、とXに書いてあった。

(庭園は高低差激しいので、あまり暗くなってから散策すると歩きにくいところもあるかも)

#美術館 #美術展 #鑑賞記録 #根津美術館 #南青山 #尾形光琳 #燕子花図屏風 #国宝 #尾形乾山 #銹絵染付金彩絵替土器皿 #野々村仁清 #ぶりぶり #アンデス染織 #双羊尊 #琳派 #燕子花 #デザインの日本美術

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?