危ない競売不動産の見極め方【資料読み込みから現地調査まで】

本記事では以下の3つを中心に解説しています。

✅ 競売不動産の資料の読み方

✅ 手を出してはいけない物件3パターン

✅ 現地調査の必要性

一般的には「怖い」「危ない」イメージのある競売不動産ですが、実は一般の市場よりも情報が豊富なんです。

本記事を読めば競売不動産で手を出してはいけない物件がわかります!

3点セットの読み方

競売物件では「3点セット」と呼ばれる資料が用意されています。

3点セットは「物件明細書」、「現況調査書」、「不動産評価書」の3種類の資料から構成されています。

それぞれ重要な内容なのですが、ページ数が多く、初心者の方には読み解くのが難しい部分もあります。

本記事はそんな方に向けて3点セットの読み方を丁寧に解説していきます。

【物件明細書】

物件明細書は競売にかかった物件にかかわる法律的な権利をまとめたものです。

関係者どうしでもめ事になった場合、日本では法律に則った処理をする必要があります。

(逆に、個人同士でもめ事の解決を図ることを自力救済といい、日本では禁じられています)

不動産は資産性の高いため、もめ事になった際にどちらかが一方的に折れるということがあまりなく、お互いに自分の正しさを主張する展開になりがちです。

その時に重要になるのが、法的な権利がどうなっているのか?ということです。

その重要な権利をまとめたものが物件明細書というわけです。

こちらがよくある物件明細書の例です。

各項目を一つずつ見ていきましょう。

・不動産の表示:対象の不動産の地番、面積など。直前の目録に載っているので、ここでは省略。

売却により成立する法定地上権の概要:土地の所有者とその土地に建つ建物の所有者が異なるときに法定地上権が成立します。

抵当権が建物だけに設定され、その建物のみが競売にかかり落札された場合、建物は落札者の所有ですが、土地は第三者の所有になってしまいます。

この状態で建物を使おうとすると、当然その建物のある第三者の土地に踏み入らなければいけません。

この時、「他人の土地だから不法侵入で入れません」などといわれてしまっては、建物を使いようもありませんし、そうなっては建物は事実上無価値となってしまいます。

そうなると、そんな無価値の建物にお金を出して落札する人なんていなくなり、債権者(差し押さえを申してて、落札代金の分配を待ってる人)は困ってしまいます。

こうならないように、「土地は他者所有だけど、その上に立つ建物の所有権があれば、その土地も使ってよい」とする権利を法律的に保証(だから「法定」したのが法定地上権です。この例では「なし」となっていますが、これは土地と建物がセットで差し押さえられたためです。

法定地上権が成立する(=建物だけに入札をする)パターンは土地所有者と交渉が必要になるので、避けた方が無難です。

買受人が負担することとなる他人の権利:所有権の移転により落札者が引き継ぐ権利のことです。

よくあるのはサブリース契約の継承です。

前所有者がサブリース業者に物件を貸し出し、サブリース業者がエンドユーザーに貸し出している場合、落札者はこのサブリースの契約をそのまま引き継ぎます。

自分ですぐに使いたい場合は要注意です。

物件の占有状況等に関する特記事項:現在、その不動産を使用している人の存在や関係性。

たいていは所有者が居住or空き家の状態で占有していることが多いです。

所有者の親族に無料で住まわせている(使用借権)場合などもここに書かれます。

そのほか買受けの参考となる事項:そのほかの事項。あまり書かれることはありませんが、裁判で係争中といったケースはここに書かれます。

以上です。

物件明細書には権利関係の情報がまとまって書かれています。

ここの記載が少ない(「なし」が多い)ということに最初は不安を感じるかもしれませんが、記載が少ないほど、調整が必要な他人絡みの権利が少ない物件とも言えます。

最初は余計な権利問題が付随しない物件を狙うとよいでしょう。

物件明細書は権利関係の情報がまとまっている。最初は余計な権利が付いていないクリーンな物件を狙うと良いでしょう。

【現況調査書】

ざっくりいうと「現況調査書」は物件と関係者の今の状態の写真とインタビュー情報が載っています。

では上から見ていきましょう。

まずは物件の状況がチェックリスト形式で記載されています。

上の画像では、物件1が土地、物件2がその土地上に立つ建物になっています。

登記簿や公図といった情報からチェックされている部分については問題ありません。

占有状況は現状の実態で判断されます。たいていは所有者やその親族になります。

目的外物件については要注意で、競売にかかっていない不動産のことで、目的外がかかわってくる場合は入札を避けた方がよいです(目的外物件は落札しても所有権が移転しないので、その所有者と交渉する必要がある)

建物についてのほとんど同じですが、「執行官保管の仮処分」がある場合には要注意です。

これは、所有者や占有者が建物を破壊・変更をする恐れのある場合に、執行官が調べた状況で固定するための措置です。

仮処分しなきゃいけない状況というのは「ヤバい」可能性が高いので入札を避けた方がよいでしょう。

その他の事項のページでは、現況を調べた結果や執行官の所感が書かれる部分です。

ここでは特に道路状況や建物の状況が細かく書かれています。

こうした文字に起こされる情報は評価額が変わりえるような情報が多いため、ここは特に注視しましょう。

上のページではシロアリや雨漏りの被害がないことを書いてます。

関係人の陳述には、執行官が現地で関係人に聞き取りをした内容が書いています。

住んでいた人、近隣の人にしかわからないような情報や過去の来歴が書かれていることがあります。

貴重な情報があるとともに、関係者の人となりがわかる部分ですので、読んでいて面白いです。

基本的に、受け答えがしっかりしているか、落札後に問題なく使用収益させてもらえそうかを確認しましょう。

中には、執行官を部屋の中に入れない、落札者に使わせない、といった攻めた占有者もいるので注意しましょう。こういう物件には入札してはいけません。

現況調査書の後半には、公図や間取り図、物件の写真が掲載されています。

公図により前面道路との接道状況や土地の形を確認します。

間取り図でリフォームや使用収益のイメージを膨らませます。

写真は基本的には現地調査でも見えない部分ですので、非常に貴重な情報です。

部屋の中の荒れ具合、水回りの使用状況、リフォームの必要箇所を見積もります。

このリフォームの費用の見積額が入札額に直結しますので、写真は何回も見直し細かい点もよく見るようにしましょう。

現況調査書は、競売物件の情報を一番知ることのできるセクションです。

また競売物件のバリエーションが多岐にわたることを実感できる部分でもありますので、時間をかけて楽しみながら読むようにしましょう。

現況調査書は写真も含めた物件のリアルな状況が載っています。ここで入札の可否やリフォームの難易度が分かるので、穴が開くほどよく読み込みましょう。

【評価書】

評価書は、執行官に同行した不動産鑑定評価士が判断した評価が記載されています。

入札の目安となる基準価格が決まる部分であり、不動産の価額の判断基準となる重要なパートです。

大まかな流れとしては、土地の評価→建物の評価→利用価値の調整→最終価額の決定、となります。

土地の評価にあたって、その土地の現況や書類上の分類などが記載されています。

土地には行政や開発の基準によってさまざまな「フィルター」がかかっていて、開発の可否や立てられる建物の種類や規模に制限がかかっています。

その土地にどのようなフィルターがかかっているかは、その土地を管轄する行政(都市計画課など)に問い合わせれば教えてくれます。

役所や登記簿で分かるような情報は、3点セットに大体書いてあるので大変心強いです(最終判断の際にはもう一度ご自身で問い合わせるのが無難です)。

該当土地の地目や区域区分、周辺環境が細かく書かれています。

土砂災害警戒区域や傾斜の有無なども書かれており、この内容によっては売却時に割安になってしまう(自分が住みたくないような記載があると安くなりがちです)ので、細かく読み込みましょう。

供給処理施設はライフラインのことが書かれています。

上水道は最低限ほしいですね。上水道がない場合は井戸水の供給になり、水道代はかからないですが、ポンプの設置や水質検査など煩雑なので避けた方が無難です。

ガスは都市ガスとプロパンガスに分かれます。

市街地は都市ガスが多いですが、割安の物件はプロパンガスが大半です。

プロパンガスは物件ごとにプロパンガス業者と個別に契約する必要があり、設備の貸与やサービスを受けられる可能性がありますが、ガス料金に跳ね返ります(現在、借主への不当な料金上乗せが問題になっており、規制が入ると見込まれます)。

下水は本下水、浄化槽、汲み取り式に大別されます。

本下水はいわゆる下水道で、文句はありません。

浄化槽は敷地内に下水処理用の槽が埋まっていて、そこに下水が流れ込み、微生物の働きできれいにされた後に放流されます。

使用に関しては本下水と同じ使用感ですが、浄化槽の稼働のためにブロワーという空気ポンプを常時回したり、年1回の法定検査を行う必要があるため、ランニングコストがかかります(借主負担か大家負担かは任意です)。

また、そもそも浄化槽が壊れていて修理が必要な場合があるので、そのリスクも織り込む必要があります。

汲み取り式はいわゆるぼっとん便所で、定期的にバキュームカーに汚物の回収を依頼する必要があります。

客付けも難しいため、個人的にはお勧めしません。

特記事項の部分は、落札後にトラブルになる可能性のある事項や、再建築にかかわる話、その土地特有の事情が書かれています。

あまりに気になる事項がある場合は現地調査をするなり入札を見送るなりといった対応が必要です。

特に問題がなければ空欄の場合もあります。

続いて建物の情報です。

登記簿に書いてあることがベースになっています。

登記簿と現況が異なる場合や未登記の場合でも、現況の概算が書かれます。

品等や保守状況大抵の場合「劣位」や「悪い」ですので、あまり気にすることはありめせん。

設備については通常は稼働の可否までは調査しませんので、単純に有無のについて参考にする程度です(まあ大抵は稼働するものと考えてちゃいます)。

特記事項については、雨漏りや傾きなど、評価額が変わりうる事項についてかかれます。

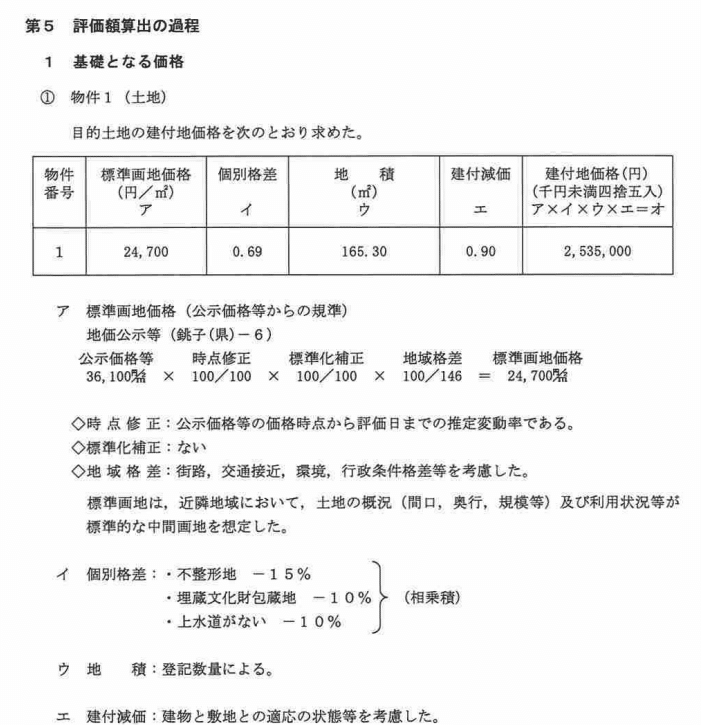

ここからは評価額の計算方法です。

基本的には「土地建物の積算価格に×0.7」が基準価額になります。

積算価格とは、平米単価×面積で計算される価格です。

土地の場合は最寄りの公示地価に、時間的推移やその物件特有の事情(個別格差)で補正した単価になります。

例えば、角地ならプラス1%、形が悪ければマイナス1%などです。

建付け原価とは、「更地であったら利用できたはずの価値を割り引いた価格」のことです。

建物がある以上、その土地の使用方法がおのずと決まってしまうため、自由に使える更地よりも低い価値とみなされます。

建物の場合は、再調達原価と言って、その建物をもう一度立てる場合に、構造(木造、鉄骨造など)できまる平米単価に延べ床面積をかけ、築年数を考慮した評価がなされます。

法定耐用年数と築年数の比率によって調整されますが、いわゆる築古は耐用年数越えのものが多く、残価率は5%とみなされます。(こうしてみると、いかに建物の価値が変動しやすいかよくわかりますね)

こうして計算された金額に、土地利用のための金額の調整がなされます。

土地利用の調整とは、土地があることに加えてそこを自由に使える権利のようなものです。

調整といっても、土地は自由に使われてしまう権利が付与されているのでマイナス、建物は自由に使わせてくれる権利があるとみなされプラスされ、差し引きは変わりません。

最後に、土地の評価額と建物の評価額を足し合わせます。

ここで重要なのが3種類の修正です。

占有原価修正:土地建物に居住者や占有している人物がおり、立退きにリスクがある場合に割り引かれる

市場性修正:その不動産を一般市場で取引する際の懸念事項(再建築不可、事故物件など)がある場合に割り引かれる

競売市場修正:競売であるという理由だけで割り引かれる。たいてい0.7か0.6。これが非常に旨い。

上記3種類の修正は、かけ合わさって評価額を下げるため、基準価額に大きく影響します。

もちろん、一般的にはネガティブな理由として修正が入るのですが、このネガティブを解決できる人にとっては実質的な値引きといえます。

特に競売市場修正は、競売であることを気にしない入札者にとっては30%引きの特典みたいなものです。

僕が「競売は一般市場より3割くらい割安」といっているのはこの競売市場修正があるからです。

こうして算出された一括価格(合計)が競売の売却基準価額になります。

ルール上、売却基準価額の8割が入札可能価格で、基準価額よりも安く入札できますが、実際に基準価額を下回る落札金額になるのはマジモンの訳あり物件であることが多いので、多くの場合は売却基準価額よりも上の価格で入札をすることになるでしょう。

競売物件は安いといわれますが、その算定の過程を理解しておくと目利きにも非常に役に立ちます。

評価書は積算価格の補正の詳細を書いています。競売の旨味(評価額×0.6~0.7)はここにあります。

手を出してはいけない物件3パターン

競売は3点セットに詳細が書いており、なまじ素人が現地調査に行った時よりもよほど豊富な情報が掲載しています。

しかも、不動産の使用収益に影響する要因は、物件を調査する執行官も注視しています。

そのため、不動産の購入を考えている人が気にするような物件の瑕疵、ポイントは網羅されていると考えてよいでしょう。

ここでは、僕が特に注視し、この記述があったら入札は避けるべきという3パターンを紹介します。

①シロアリ(の痕跡)

→シロアリは木造の物件で、特に水はけが悪かったり風通しの悪い物件にいる場合があります。

シロアリは、地面に近いところの木部を食べてしまうため、基礎の部分(大引き、根太、柱)がスカスカになってしまいます。

そのため、後で述べるような床の傾き、沈み込みの原因にもなります。

さらに、シロアリは出やすい土地柄、条件が成立するところで出てくるため、一度出てくるような物件には繰り返しシロアリの被害が発生してしまいます。

そのため、一度対処したとしても、予防のための薬剤を定期的に散布する必要があったりと、厄介なことが多いです。

そのため、シロアリの痕跡があるような物件は入札を避けた方が良いでしょう。

②床の傾き

→床が水平でない物件がしばしばあります。

原因としては、(1)その部屋の床のみが傾いている、(2)建物全体が沈み込んでいるといったパターンが考えられます。

(1)のその部屋の床のみが劣化などで沈んでいる場合は、1度直せば床の傾きは直ります。

しかし、3点セットでは床の傾きの原因までは確定できないため、(2)の地盤の沈下の可能性も否定できません。

建物全体が地盤の関係で沈んでいる場合、一度、室内の床の傾きを直したとしてもまた傾く可能性があります。

床の傾きは対策が非常に難しいということから、入札は避けた方が無難です。

③雨漏り

→室内の雨漏り跡について言及されている場合は雨漏りの可能性があります。

水はどこからでも入り込みうるため、雨漏りの原因の特定箇所が難しく、プロの業者でも手を焼く場合があります。

1回の工事で直せる場合もあれば、何度も工事をして経過を見て、また工事をして…といった場合もあり得ます。

そのため、リフォーム費用がブレやすく、予算を超えてしまう可能性も高いため、入札は避けた方が良いです。

避けるべき物件は、シロアリ、傾き、雨漏りの3パターン。どのパターンでも3点セットに記載されるべき事柄なので、文章、写真ともによく読み込みましょう。

現地調査は必要?

物件の価格が高い場合、また3点セットで情報が確定できない場合、現地調査をお勧めします。

現地調査では物件の外観チェック、近隣住民への聞き込み、最寄り駅からの道筋、周辺賃貸需要の調査、不動産の業者への挨拶回りなどなど、多岐にわたります。

特に、3点セットでは読み取れないような現地の雰囲気、最寄りのランドマーク(駅、バス停、スーパーなど)からのアクセスを確認します。

物件自体は、まだ所有権が自分にはないため、敷地内に勝手に入ってしまうと不法侵入になります。

とはいえ、物件の占有者が住んでいる場合、訪問者として直接話を聞くことも可能です。

中には、直接の利害関係人の占有者と接触することを怖いと思う人もいます(僕も毎回ドキドキします)。

しかし、怖がっているのはむしろ占有者側であり、落札者がだれになるのか、競売が終わった後どうなるのかわからないため、その心理に寄り添って丁寧に接すればトラブルになる可能性は低いといえます。

また、物件の近隣の住民から直接話を聞くこともできます。

近隣の人は、その物件が競売にかかっていることを知らないケースもありますが、たいていの場合は事情を伝えれば興味津々で情報を教えてくれることが多いです。

「この物件、競売にかかっていて、自分は入札を考えているんですが、このあたりの住み心地はいかがでしょうか?」

など、全般的な話から導入しています。

3点セットではそぎ落とされているような、肌感のようなものが得られるのが現地調査の大きなメリットです。

他にも物件自体の状態、例えば基礎のクラックや屋根の塗装のノリ、日当たりなども現地調査で見るべきポイントになります。

様々な情報が得られる現地調査ですが、遠方であれば往復の交通費も負担になり、宿泊が必要になるケースもあります。

物件の目利きのプロセスのうち、最も労力のかかるのが現地調査です。

僕も最初の方は現地調査をしていましたが、10件、20件と入札していく中で、今ではほとんど現地には赴かず、遠隔で得られる情報のみで判断をしています。

そこで、大きな助けになるのがGoogleマップとGoogleストリートビューです。

Googleマップは言わずと知れた地図アプリケーションですが、スーパーや病院などの利便施設、学校や保育園などの教育施設など、物件価値に関連する周辺施設を調べられます。現地に足を運ぶよりも手軽に周辺環境の状況が把握できるため、非常に重宝します。

GoogleストリートビューはGoogleマップの機能の一つですが、道路上にいるかのように現地の画像が見られます。

日本中の公道のほとんどを網羅しており、自分がその場に行ったかのような情報を得られます。(基本的に私道は見られません)

リアルタイムでの情報ではないため、現在の状況の把握には限界がありますが、物件周辺の道路状況や最寄駅からの道筋の把握には十分な力を発揮します。

賃貸を探している借り手もこれらの機能を使って情報収集していることが想定されます。

見込み客と同じ目線で情報を把握することは、供給サイドとして重要なアプローチといえます。

現地調査では近隣住民の話を聞けたり、現地の肌感を得られる。現地調査できない場合でも、ネットの情報からアプローチ可能。

本記事の情報を活用して頂ければ、競売不動産の3点セットから入札に必要な情報を読み取ることができます。

危険な物件に手を出して失敗する可能性を減らせることで、安定的な不動産取得ができます。

競売は世間で思われている以上に情報が公開されており、普通の物件も多く、しかも割安です。

競売不動産の基礎については、【誰でもわかるお得な競売不動産の始め方【基礎から具体的な始め方まで】】をご覧ください。

最後までお読みいただきありがとうございました!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?