15.軸の転回(1) -iii

「13.軸の転回(1)- i 」「14.軸の転回(1) - ii 」より続きます。

ここではさらに、「軸の転回」の例を二つ紹介いたします。

1.キリスト哀悼図

キリストは磔刑(たっけい)(十字架に磔 [ はりつけ ] にされて死刑となること)に処された後、十字架から降ろされました。

キリストの亡骸を取り囲んだ聖母マリアや弟子たちは、その死を悲しみます(画題としては「キリスト哀悼」と呼ばれます)。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

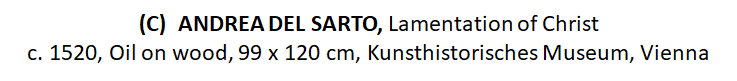

一般的に描かれるこの「キリスト哀悼」場面は、例えば以下の三例の通りです。

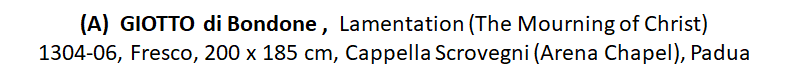

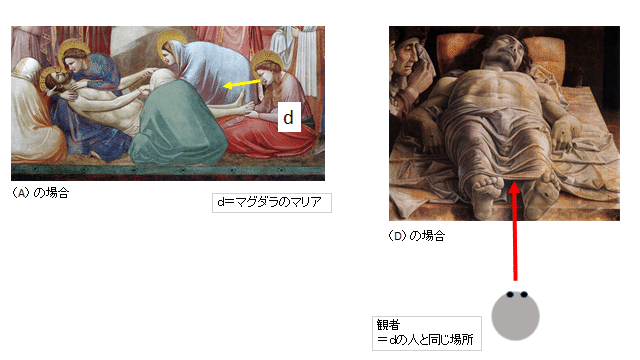

(1)ジョット<キリスト哀悼>

悲しみの場面であることが一目瞭然です。

下の図で説明いたします。

キリストが横たわっています。

聖母マリアはキリストを膝にのせ、頭を抱え、痛切な表情でキリストの顔をじっと見つめています( a )。

若い弟子ヨハネは両手を大きく広げて前屈みになり、強い悲しみを表現しています( b )。

ニコデモは体の前方で両手を握り、画面の一番右端からキリストの顔をじっと見ています( c )。

眉根を寄せた苦しみの表情でキリストの足先に触れるのは、マグダラのマリアです( d )。

空では、天使たちも悲しみに顔をゆがめつつ、さまざまな身振りで舞い飛んでいます。当時の表現法に従い、天使に下半身は描かれていません( e )。

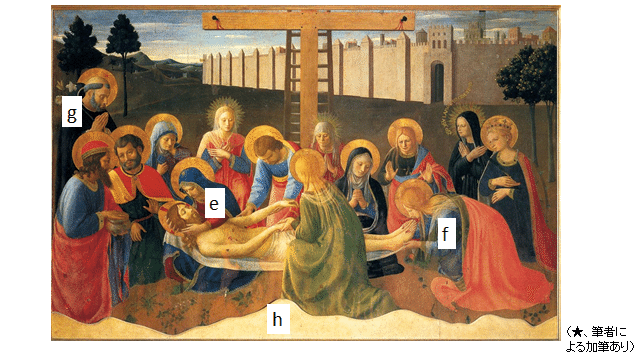

(2)フラ・アンジェリコ<キリスト哀悼>

同じような構図で絵が描かれたキリスト哀悼の場面です。

十字架のすぐ下に皆が集っていることから、磔刑の直後ということが判ります。

下の図で説明いたします。

聖母マリアは、キリストの頭を抱え、顔を寄せています( e )。

キリストの足元にいるマグダラのマリアは、キリストの足にキスしようとしています( f )。

左側に立っているのは聖ドミニコです( g )。フィレンツェのドメニコ修道会のために制作された一枚なので、ここに登場しています。

絵の下辺は1966年の有名なフィレンツェの大洪水で破損し、剥落しています( h )。

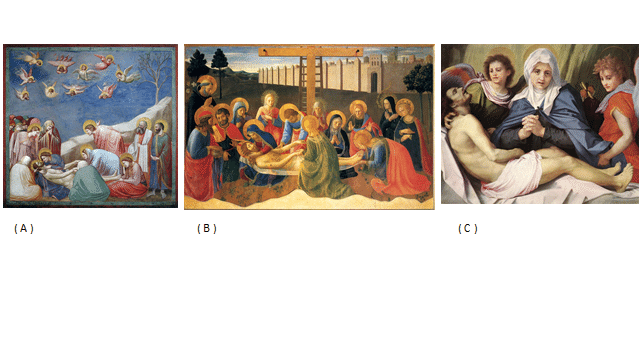

(3)アンドレア・デル・サルト<キリスト哀悼>

少し時代の下った16世紀、フィレンツェの画家アンドレア・デル・サルトの作例です。

もう少しクローズアップになっているキリスト哀悼図です。

真ん中で手を合わせ、こちらを見ているのが聖母マリア、その両側には大きな羽根のついた天使がいます。

室内にいるようなので、外の磔刑場所から移動してきたという想定でしょうか。哀悼図において、ヨハネ、ニコデモ、その他の弟子や仲間たち、マグダラのマリアなどは、このようにいないこともあります。

この作品は、フィレンツェのサンティッシマ・アヌンツィアータ修道院長のために、恐らくは失われた<キリスト降誕>とともに、描かれました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

さて。

A, B, C と、見て参りました。

このようなタイプの「キリスト哀悼」を見慣れていた同時代の観者にとって、次の作品はどのように見えたでしょうか。

↓

↓

↓

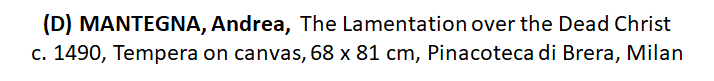

(4)マンテーニャ<死せるキリスト>

15世紀、主に北イタリアで活躍した画家マンテーニャの作品です。

私たちは、寝台上のキリストの骸を足から見ています。

「軸の転回」によって、思いがけない視点からの構図となっています。

観者は、通常のキリスト哀悼図において、

時にマグダラのマリアがキリストを見ていた位置(下図の黄色い矢印)を、与えられていることになります(下図の赤の矢印)。

視点の斬新さが強烈過ぎて、一度見たら忘れられないような衝撃を与えます。まさかキリストの足の裏をこんなに間近で見ることがあるとは・・・!。

足が寝台からこちら側へ飛び出てきています。布もこちら側に垂れてきているところがあります。

キリストの乾いた灰色の死体をこんなにも間近で見せられて、私たちは、まるで、本当に死体安置室に入っていき、大切な人の亡骸に遭遇した、そんな錯覚を持ってしまいそうです。

マンテーニャの死後、マンテーニャの工房に残されていたと記録のある「死せるキリスト像」と同一であるとの見解が一般的ですが、それに疑義を唱える研究者も多く、制作年代も、はっきりとはわかっていません。

作品をよく見ると、キリストが十字架に釘で打ち付けられた時の傷、すなわち足裏と手にある四つの「聖痕」が、私たちに正対するように、非常に目立つように向けられています(最後に槍で突かれた時の五つ目の聖痕は胴体の右脇にあります)。聖痕信仰のために、意図的に聖痕を目立たせる目的で制作された作品であるかも知れません。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

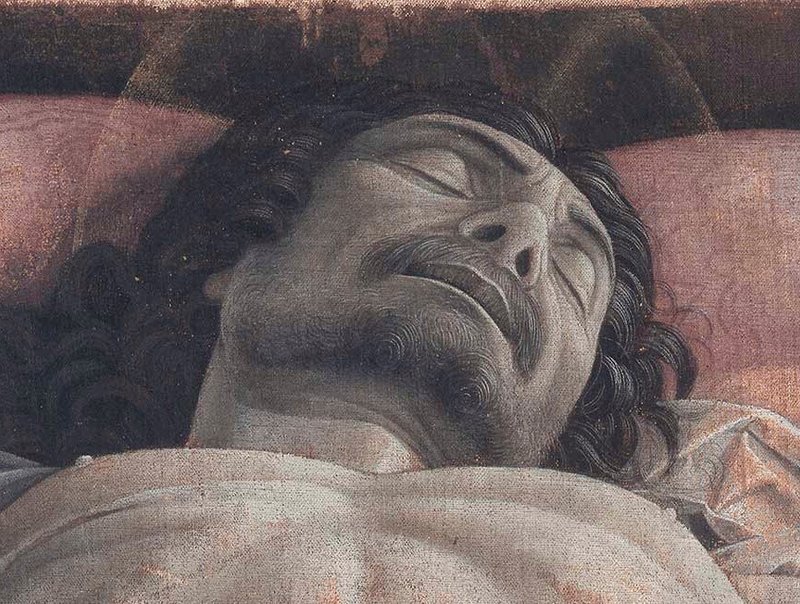

少し観察します。

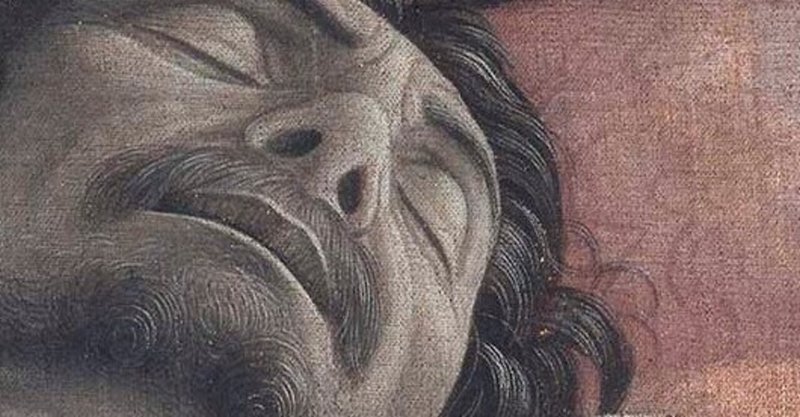

(★、筆者によるトリミング加工あり。)

キリストの顎髭の流れや、キリストの鼻孔の形までが、よく観察できます。

頭光はうっすらと光ったように描かれています。

(上の写真で、右胸のすぐ下に、五つ目の聖痕が見えます。

薄黒く細長い切り傷のように見えるところです。)

↓

↓

↓

観者は、極端な遠近法(「短縮法」とも「仰視法」とも呼ばれます)

に目を奪われたのち、

左側の、年老いた聖母マリアと、弟子ヨハネの泣き顔を眺めます。

(★、筆者によるトリミング加工あり。)

上の写真を見て、お気付きになられたでしょうか。

それとも、既にお気付きだったでしょうか。

聖母マリアの奥に、もう一人いることを。

手前から、弟子ヨハネ、聖母マリア、そしてもう一人の人物と、三人が、キリストの屍の脇で泣いているのです。

この一番奥の三人目の人物は、マグダラのマリアとも、画家の自画像とも、言われており、残念ながら、誰なのかはおろか、男女の区別も明確ではありません。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

このマンテーニャの作例のように、

「軸の転回」という工夫によって、

忘れがたい衝撃的な構図が生み出されることもあるわけです。

もう従来の「キリスト哀悼 Lamento ( Lamentation over the Dead Christ ) 」主題からは、見かけ上、かなり離れたように見えてしまうため(実際には哀悼図に変わりはないはずなのですが)、つまり、絵の主題が「哀悼」でなく「キリストの屍」であるように見えてしまうため、この作品は一般的には「死せるキリストCristo morto」と呼ばれています。

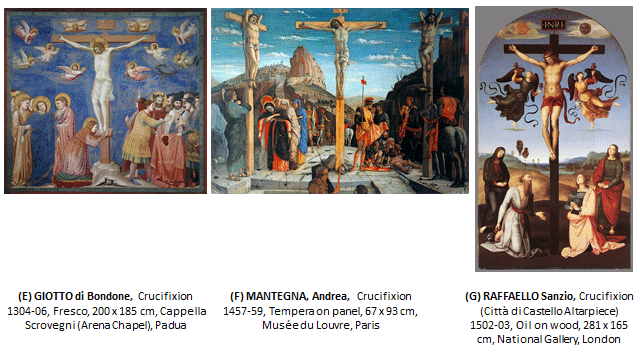

2.キリスト磔刑図

(1)イタリア・ルネサンス期の作例

言わずと知れた磔刑図(たっけいず)です。

キリストが十字架に磔(はりつけ)になっている図像です。

それぞれ14、15、16世紀のイタリアの作例です。

舞台設定や登場人物にヴァリエイションがありますが、絵の中心には、誰もがよく見たことのある「十字架上で磔になったキリスト」が描かれています。

こうした図像は、同時代の観者のみならず、現代の私たちでも、よく見慣れたものです。

この主題で「軸の転回」の生じている作例を紹介いたします。

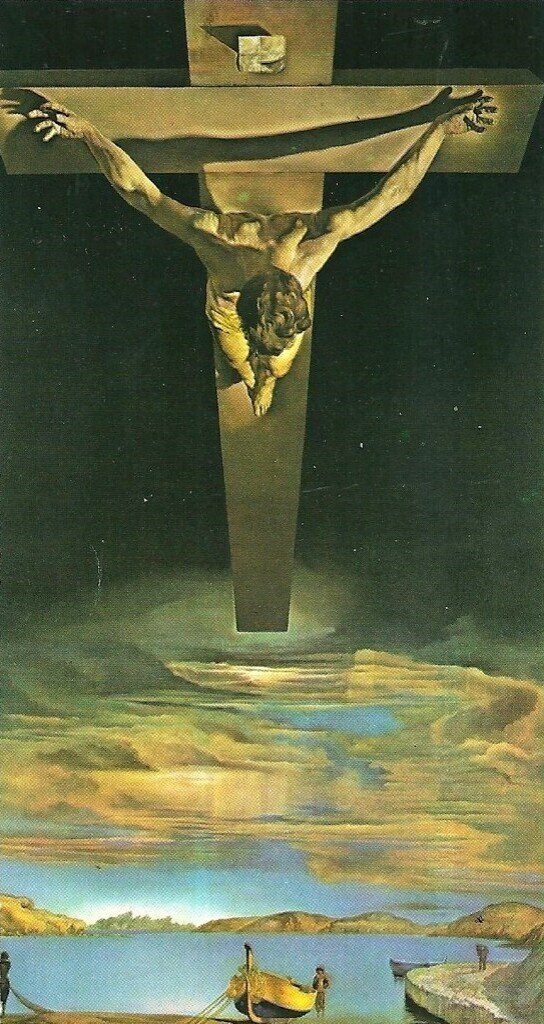

(2)ダリ<十字架の聖ヨハネのキリスト>

「flickr 」より。creative commons photo by Nathan Hughes Hamilton

この絵の下半分には、人気の少ない港なのか、船や漁師が描かれています。画家の邸宅のあったポルト・リガトの風景と言われています。

雲の多い空を挟んだ上半分には、磔刑図が描かれています。

この磔刑図は、驚くことに、キリストを上から見た図になっています。

この大きな十字架そのものは、画面の下半分と遠近法的にどのように繋がっているのか定かではありません。(私には、何だかロケット噴射のようにも見えます)。

しかし、わたしたち観者の視点がキリストの頭上にあるということに間違いはありません。

あなたが、若々しく美しいこのキリストの頭髪を上から眺める時、あなたは、父なる神の視点にいるのでしょうか。

最後までお読みいただき、どうもありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?