全ての北欧理論ー豊かな社会を探るため【ジェンダー&共働き子育て編】

世界一の幸福度、教育、高福祉、柔軟な働き方、男女平等など、北欧はその豊かな社会の仕組みについて世界から集めています。

わたしもその豊かなイメージに惹かれて、フィンランドに2年間住むことを決めました。現地で人と話したり、観察をしたり、感じてみたり、論文を読んでみたり、色んな方法で「北欧社会の豊かさ」を研究していました。

暗くて長い冬、比較的高い自殺率やひきこもり率、女の子からいじめられる男の子といった社会問題など、決して、プラスの面だけではありませんが、私たちが向かう先にある真の豊かな社会へのヒントがあると感じています。

経済成長というゲームに不毛な延命措置を施すのではなく、新しい活動を通して、真に豊かで生きるに値する社会へと変えていくこと。そして、私たちは経済成長の坂をのぼった先にある、成熟した「高原社会」にたどり着こうとしているのだ。

山口周さんの著書「ビジネスの未来ーエコノミーにヒューマニティを取り戻す」でも、日本の未来を描くには、アメリカ型資本原理主義よりも北欧型の社会民主主義モデルがヒントになるという話があります。

最近、この北欧型社会への理解を深める1冊の本を紹介してもらいました。

フィンランド人のジャーナリストが書いた本で、彼女がアメリカ人と恋をしアメリカに移住して、結婚して、出産して、キャリアを築いて、という生の人生経験から、アメリカと北欧の違いをリアルに語る本です。

テーマは「愛」「家族」「子育て」「キャリア」「幸福」など多岐にわたり私たち日本人からみると、欧米というくくりで見れば似た2つの国が根本的に異なる思想と社会の仕組みをもつことに、はっとさせられます。

今日の記事では、シリーズ1として、ジェンダーと共働きキャリアに焦点をあて、北欧とアメリカの文化や思想、社会制度などについて書こうと思います。

本当の世界一男女平等とは?

世界一男女平等といわれる北欧の国々(Global Gender Gap Report 2021)では、働き方から育児において、男性と女性での違いがとても少ないと言われています。

男女平等を象徴する印象的な話があります。

北欧には「専業主婦」という概念がなく、日本で働いていない男性の多くは「無職」という見方をすることが多いように、北欧では、働いていない女性も同じく「無職」という見方が一般的なようです。

つまり、男性も女性も「働いて稼ぐ」こと、共働きが当たり前の社会です。その思想の裏には「自分の人生には自分で責任をもつ」という考え方がありパートナーの収入に依存しない生き方をすることが求められます。

フィンランドの離婚率は6割というデータもあるように、お互いに経済的に自律しているから、自分の意思でパートナーを選び直すのかもしれません。(北欧における愛とは、お互いが精神的・経済的に自律していて初めて本当の愛が成立するという考え方が根本にあるようです)

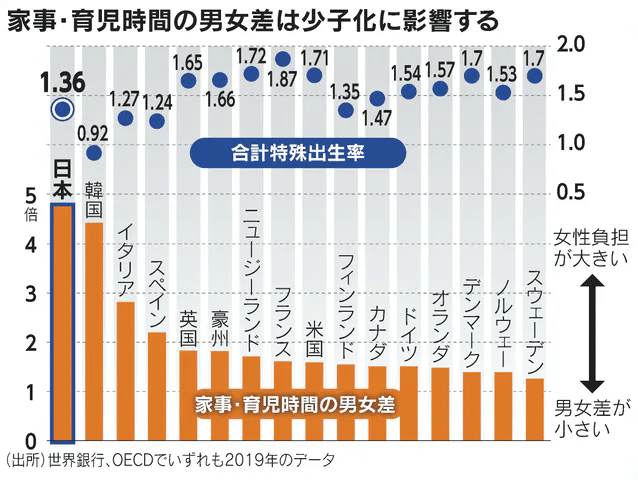

この男女共に働く文化を成立させるためには、男性と女性での育児への協力が欠かせません。上のグラフにあるように、北欧諸国の男女の家事・育児の時間差はほとんどありません。

紹介した本のなかでフィンランド人ジャーナリストのアヌさんは、アメリカに移住した時、友人との会話から結婚観への違和感を感じたそうです。

「アメリカでのパートナーを選ぶ基準の1つに男性の収入があるようです。どんな人と結婚するのかという話をするときに必ず、相手がどんな職業で、どれぐらい稼いでいるかの話が出てくるのです。」・・・

「一方で、フィンランドにいるときには、そのような話が出てくることは、稀でほとんどありませんでした。相手の人がどんな性格なのかどんなところに惹かれたのかといったことを話しても、収入面を気に掛ける人はあまりおらず、その違いにビックリしました。」

この違いは、アメリカとフィンランド人の「性格」の問題ではないと言います。その裏にあるのは、結婚して子供を産み、育てることに対する社会からの経済的な支援と、育児をしやすい仕組みの違いにあると言います。

共働き&子育てを両立する仕組み

アヌさんは、アメリカ移住後、子育てとキャリアを両立する難しさを感じていたそうです。それはアヌさんだけでなく、アメリカ人の女性も同じ意見をもっていると言っています。

1. 育児休暇制度の不十分さ

2. 出産&育児に関する事務手続きの煩雑さ

3. 保育園や教育にかかる費用の高さ

3つの主な理由を挙げており、アメリカでは数ヶ月の育児休暇のみであったり、夫婦共に育児休暇をとることができなかったり、保育料がピンキリで、良いと思うところに行こうとすると20万円近く必要だったり、色んな申請や手続きが煩雑であったりと、子供を産み・育てることそのものを応援されていないとすら感じるという話がありました。

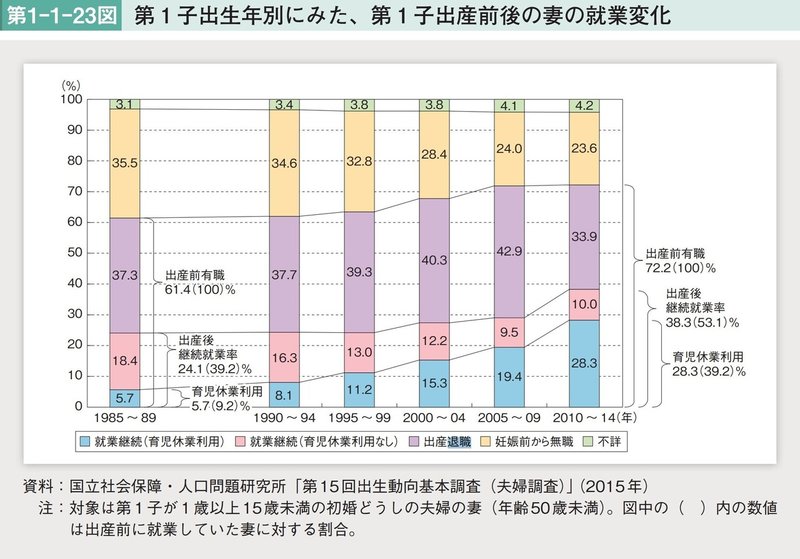

出産後の離職率(令和2年版 少子化社会対策白書)

日本でも50%近くの女性が出産後に仕事をやめるという数字があるように、米国・日本ともに、出産・育児と共働きの両立は簡単ではないようです。

北欧では、男女問わず、働くことが当たり前の社会であると書きましたが、どんな仕組みで、育児とキャリアの両立を可能にしているのでしょうか。

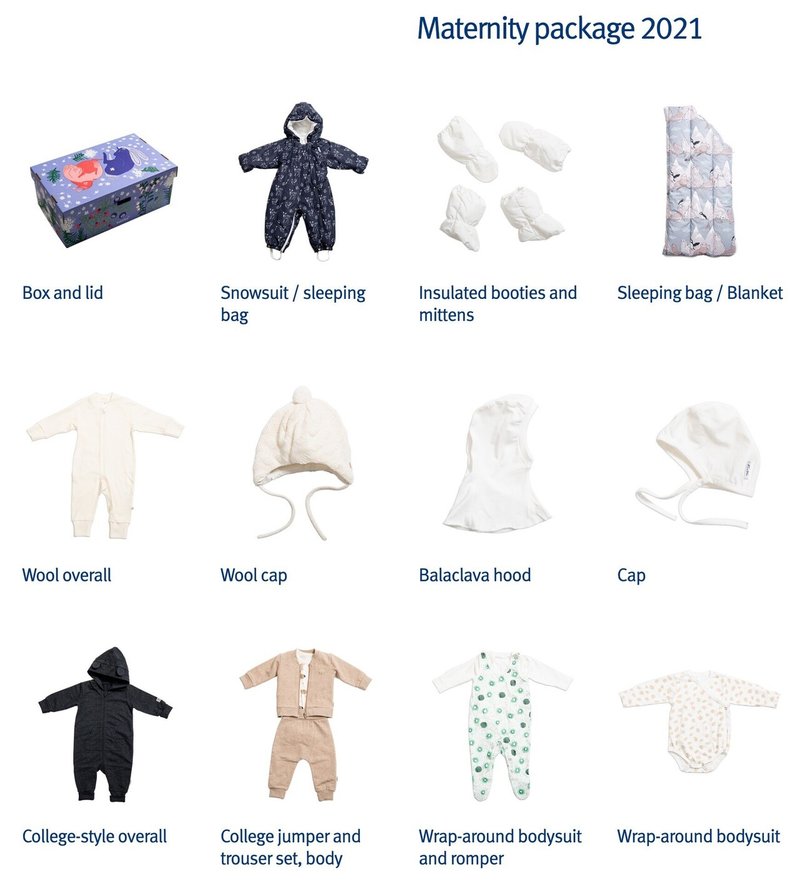

KELAより

フィンランドの子育てボックス(妊娠すると自宅に送られてくる、または、150€をうけとる)は有名ですが、このボックスが象徴するのは「フィンランドの社会は新しく生まれてくる子供を歓迎しています」というメッセージだそうです。

この言葉の通り、フィンランドではかかりつけ病院が予め決まっていたり、出産と育児に関する休暇制度が充実していたり、無料(所得に応じて最低限のお金がかかる)で高品質な保育園が充実していたり、手続きや申請の書類作業が簡単であったり、できるだけ育児をする家族に負担をかけない(自律できる)環境を整備すると考えられています。

アメリカの教育費の高さは有名です。生まれた親の経済的な状況に依存して高度な教育を受ける選択肢をもてるかどうかが決まる面があり、パートナーの収入を気にすることも無理はありません。

一方で、北欧の教育費は無料が一般的です。自宅から近い無料の高校や大学でも充実した教育を受けることができ、親の収入に極力、人生選択の自由を奪われることなく、生きることができます。

こういった育児と共働きに優しい仕組みや育児への理解があるため、不安を必要以上に感じることなく、安心して、子供を産み・育てるという選択をしキャリアも続けることができるようです。

自律できる(自分らしく生きられる)仕組みをつくる

アヌさんの本を読んでいると、"independence"または"autonomy"という言葉が繰り返しでてきます。

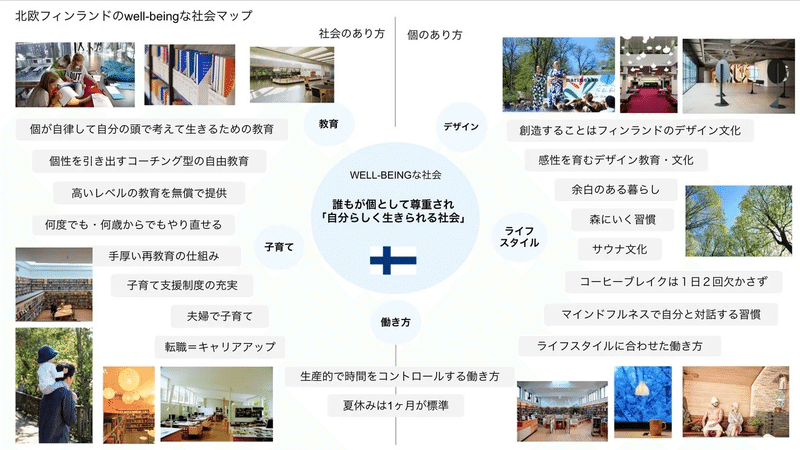

独立・自立といった意味ですが、北欧の社会システムの中心にある思想は、誰もが「自分らしく生きられる」ということです。

Financial Independence(誰かに頼らず、経済的に自立している)

Logistical Independence(手続きを専門家に頼らず行える)

Relationship Independence(人に依存せず、自立のうえにある関係性)

この思想を中心に置いた仕組みづくりがされているため、

・育児の負担で出産を諦める⇨保育園や休暇制度などが充実

・親の経済状況で大学進学をやめる⇨無料で大学に通える

・親の介護で働くことを減らす⇨国の補助でデイケアが受けられる

・パートナーの収入で相手を選ぶ⇨経済状況関係なく好きな人を選ぶ

というように、できるだけ人それぞれの自由と選択肢を増やし、自分らしく生きられる環境を用意しようとしているようです。

社会システムの中心にある「自分らしく生きること」

もちろん、すべてが良い面ばかりではなく、離婚率が高いことや一人暮らしの高齢者が多いなど、ネガティブな側面もあると思いますが、「個」の時代といわれる現代を豊かに暮らす1つの社会モデルとして参考になる点があるのではないでしょうか。

===

「全ての北欧理論ー豊かな社会を探るため」の1つめとして、ジェンダーと共働きキャリアについて書きました。今後、ライフスタイルや恋愛など様々な観点から、同じ本を読み進めながら書いていきたいと思っています。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

フォローやシェアいただけると嬉しいです。