子どものコロナ陽性の共働き方とは

1年以上毎月更新を続けていたnoteですが、先月は1度もアップデートすることができませんでした。

8月下旬に長女にコロナの陽性反応が出てから、濃厚接触者の次女が保育園に行けるようになるまでの約4週間、「自宅での家庭保育」と「療養」、隔離生活中の「テレワークでの共働き」を両立させるために、時間的・精神的余裕のない生活を送っていました。

私はたびたび、北欧でヒントを得た「豊かさ」について書いてきました。

なかでも、

・時間的・精神的・空間的な「余白」

・自分・自然・社会との「繋がり」

を大切にすることで、日々の生活の豊かさにつながると考えています。

考えてみると、外出自粛や保育園の登園禁止、娘の看病などが同時に発生している状況で、これら豊かさの源泉である「余白」と「繋がり」が本当に、本当にない生活を送っていたのだなあと感じています。

家族としてとても貴重な?経験で、余裕がなさすぎて、夫婦でお互いに自然と涙が出てしまうほどでした。

普段書いているテーマとはズレますが、娘がコロナ陽性になってからどんな生活を送っていたのか、そもそもなぜ生活に豊かさがなくなっていたのか、逆に何を得ることができたのかについて書き留めておきます。

ここ1ヶ月の思いや記憶をアウトプットして、次にはいつもの調子でブログが書けるように。

保育園復帰までの道のり

コロナ感染者数を見ると、陽性反応が出る人はたくさんいて、症状も生活も人それぞれの大変さがあると思います。

私たちは、1番の苦労ポイントは子供たちの保育園への「登園禁止(自粛)」でした。

娘の一人に陽性反応が出てから、約4週間の間、自宅での保育を続けながらテレワークでの共働きを続けなければならず、正直疲労していきました。

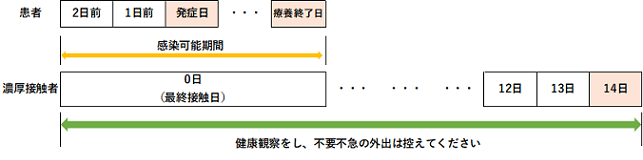

子供に陽性反応が出てから知ったことですが、感染者よりも濃厚接触者の方が自宅待機(保育園に行けない)する期間が長くなります。

娘A(陽性反応あり)

⇨ 症状が出た日から10日以上かつ軽快してから72時間以上経てばOK

娘B(陽性反応なしの濃厚接触者)

⇨患者の感染可能期間内に患者と接触した最終日の翌日から14日間以上でOK

つまり、陽性反応が出た娘は10日間の療養後に保育園に復帰できるが、陰性の娘はさらに14日間の自宅での健康観察が求められます。

結果として、4週間の間、保育園に登園できず家で子供を見ながら、夫婦で時間を調整したり、合間を縫って、テレワークをする生活をしていました。

(最新の正確な情報は厚労省などのHPをチェックいただければと思います)

保育園なし共働き生活の流れ

具体的にどのような流れで1日の生活を送っていて、どのように仕事との調整をしていたかについて書きます。

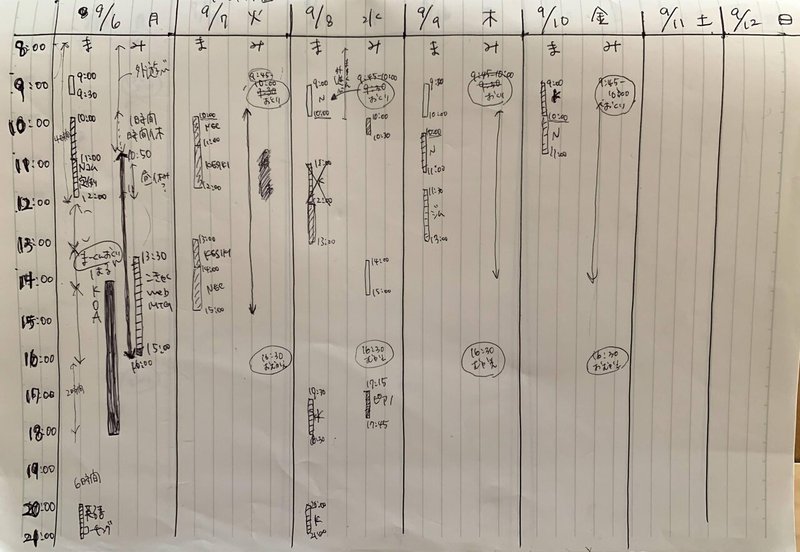

まず、夫婦で話し合って、どうしても抜けられない会議や作業時間を一覧で見られるようにして、どの時間でどちらが保育をするのかを決めました。

夫婦で調整したスケジュールのイメージ

どうしても2人とも都合が悪い場合は、ワイヤレスイヤホンで会議に出ながら、子供を公園で遊ばせているということもよくありました。

<1日の流れ(私)>

6:30:起床&朝食準備

7:00:朝食

7:45:出かける準備

8:15:2人の子供と一緒に公園へ出かける

※朝に子供を外で遊ばせる方が1日の機嫌がよく仕事の効率も上がるため

9:30:子供を遊ばせながら、ワイヤレスイヤホンで会議に出席

10:00:帰宅して妻と保育を交代

10:15:朝の仕事開始

12:00:子供とお昼のパンを買いに行く

12:15:子供と一緒にパンを食べる

※お昼ご飯の時間は妻の仕事時間で、仕事をしながらパンをかじる

12:45:子供の寝かしつけ

※2人とも同時に昼寝ができるかどうかで仕事できるか決まる

13:00:子供を起こさないように静かに仕事

14:30:子供起床&保育開始

15:30:妻が早めに勤務終了し、仕事再開

17:30:仕事一旦終了

17:30:妻が夕食を作る間、子供と遊ぶ

18:00:夕食&洗い物

19:00:妻が子供を見ている間に少し仕事

19:45:お風呂

20:30:部屋の片付け、皮膚の塗り薬をつけたり、風邪薬を飲ませたり

20:45:絵本を少し読む

21:00:(妻が寝かしつけしている間に)翌日の朝食準備

21:15:洗濯機が終わるタイミングで乾燥機に入れる

21:20:仕事を少ししたり、自由時間を少しとる

23:00:就寝

文字だけでは伝わりにくいですが、1つの時間のなかでマルチタスクが常に発生している状態で、通常の仕事の3−4割しか進まないことにも焦りを感じながら、一息つく暇もない時間を過ごすことになりました。

この間にも、もう1人の娘(1歳)がコロナに感染していないか気にして、食事もお互いに接触しないように注意したり、検査のための病院に連れていったり、健康観察の報告をしたりと、陽性や濃厚接触中に特有の気にかけることや作業が発生することも負担になっていました。

一方で、自宅にいながら、非常にフレキシブルに働くことを継続できる環境やその仕事の仕方を支えてくれる仲間にはとても感謝しています。

また、子供が感染すると家族全員が感染するので、どうなることかと思っていましたが、ワクチン接種を2回終えていたこともあり、正直、普通の風邪よりも楽というか、多少だるいくらいで乗り切ることができました。

(感染しやすさや症状は人それぞれと思います。あくまで私の場合です。)

難局を乗り越えて得たもの

ただ、この時の経験を今振り返ってみると、次のようないい面もあったなと捉えています。

◯ 家族で協力して課題を解決する自信がつく

協力しなければ生活をすることができないので、この状況のなかでどういう生活をすることができるかをよく話し合って、協力し合いやすくなったかなと思っています。

親が2人とも仕事をしている間には、長女(4)も妹(1)の遊び相手をしてくれたり、片方が疲れ切っていたら、子供を見ている時間を伸ばすなどの工夫をお互いがやっていたと思います。

◯1日2時間しかなかったとしたら何をするかという時間感覚が身に付く

最も大切な仕事にフォーカスして取り組むという話はよく聞きますが極端に仕事に充てる時間が少ないことで、これだけはやっておきたいというものに集中することができたと思います。

1日のなかで2時間しか使える時間がないとしたら、何をするかを本気で考える機会はなかなかないと思います。コロナという言い訳もあって、この期間中には自分でしかできないことや大切なことに集中する時間の使い方をしていました。例えば、会議中に子供を公園で遊ばせるとかナンセンスみたいな考え方もあると思いますが、それしか方法がなかったです。

◯ 健康への適度な自信がついた

よく子供から風邪をもらいやすい体質で、2ヶ月に1度は寝込むみたいな生活をしていましたが、キックボクシングを始めたり、食生活を見直すことで、前よりも体調を崩しにくくなってきたというのを感じました。

子供も保育園に行き始めた頃は、すぐ風邪をひいて、休んだり、病院によく行っていましたが、自分の力で回復していけるようになってきて、家族全体での「強さ」みたいなのが増しているように感じています。

なにより、保育園って共働き家族にとって偉大な存在だと改めて思います。

===

最後まで読んでいただいてありがとうございました!

いつもとは違うトピックでしたが、ここ最近はほぼこの生活で頭も身体も、いっぱいいっぱいだったので、ここにまとめてみました。

今後も北欧やライフスタイル、デザインのことなどについて書いていきたいなと思っていますので、よろしくお願いします!

フォローやシェアいただけると嬉しいです。