北欧子育てパパの話①-世界で1番パパが育児をする国フィンランドで受けた衝撃

数年前まで北欧フィンランドにファミリーで住んでいました。フィンランドといえば、世界一男女平等な国として知られ、世界で1番パパが育児・家事をする国です。また、社会福祉も充実しているため、子育てに最強な国として知られています。

今日(できれば連載にしたい)は、北欧子育てパパをテーマに書こうと思います。北欧パパの子育てエピソードだったり、私が実際にフィンランドで刺激を受け、どのように子育てへのマインドが変わってきたのかだったり。

北欧子育てパパについて書こうと思ったきっかけは、ある食事の席で、私の子育てが少しフィンランド化してきてる様子(ここ数年は、朝ごはんを毎日作ったり、子供からパパのご飯が食べたいと言ってもらえたり、妻と互いのMe Timeをとる工夫したり、保育園の送迎をしたり。)を話したことです。

一緒にいた先輩からそれ面白いね、すごいねという声をいただいて。

あれ、そっか、自分も子供が生まれてから、5年くらい経って、それなりに育児・家事が生活に溶け込んできたんだなあと感じましたし、振り返ってみると、フィンランドの子育てエリートのパパ達に囲まれた経験は大きかったなあと感じています。

そこで、もともと育児・家事がすごく苦手で、妻は不満がいっぱい...という状態だった私が、世界一男女平等な国フィンランドで衝撃を受け、少しずつできるようになってきた経験やエピソードなどをシェアしたいと思います。

では、初めての今回は、私が知っているフィンランドのパパ友やファミリーにとっては「当たり前」だけれど、私にとっては驚きだった子育て・家事にまつわるエピソードをいくつかご紹介したいと思います。

世界一男女平等な国フィンランド

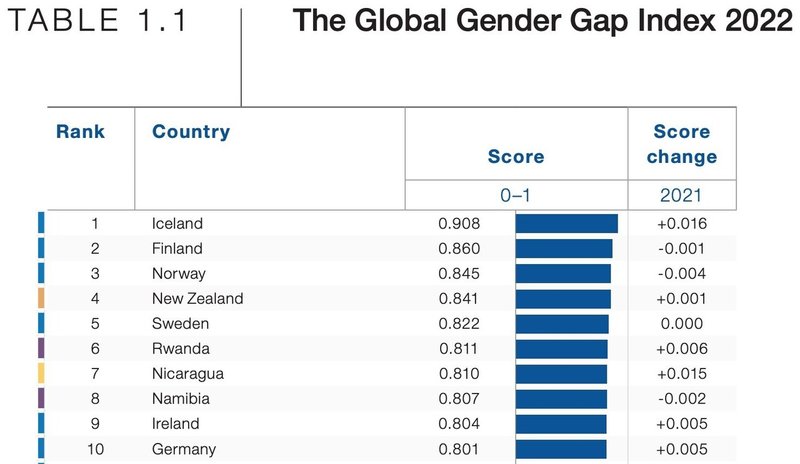

エピソードに入る前に、北欧フィンランドのジェンダー・ギャップに関する情報です。

男女平等性に関して、フィンランドは世界トップクラス(正確には、2022年はアイスランドに次ぐ二位)です。北欧諸国やニュージーランドなどの順位が高く、一方、日本は116位と、中国や韓国・トルコ・エジプト等と同じ位の順位です。

2022年ジェンダーギャップが少ないトップ10(出典:世界経済フォーラム)

なお、ジェンダーギャップ指数は次の4つの観点から算出されています。

・経済性(労働参加率や賃金・収入格差・管理職の男女比)

・政治(議会や閣僚など意思決定機関への参画・在任年数における男女差)

・教育(識字率・教育就学率の男女比)

・保健(出生時性比・平均寿命の男女差)

これら4分野のスコアをそれぞれ導き出した上で、その平均値がジェンダーギャップ指数として公表される仕組みです。値が1に近づくほど男性と女性で差がないということを意味しており、フィンランドでは0.860、日本では0.656となっています。

象徴的な例)フィンランドの首相や閣僚における女性比率の高さは有名です

Photo: Finnish Government

また、OECDのレポートによると、世界で唯一、男性の方が女性よりも育児に使う時間が多い国(小学生を持つ親)というデータもあります。

このように、フィンランドでは、女性も男性も同じように働き、同じように子育て・家事をするのが当たり前であるという文化・価値観があります。

もちろん良いことばかりではなく、日本の専業主婦・主夫のような考え方がなく、働いていなければ無職という見方が一般的であったり、離婚の割合が60%近く(日本は40%ほど)と非常に高いという負の面もあったりします。

では、そんな世界一男女平等な国で、パパたちはどのような子育てライフを送っているのか、3つのエピソードをご紹介します。

毎日16時に保育園へお迎えに行くパパ

1人目の北欧パパは、優しい紳士なフィンランド人。

フィンランドでは、16時に仕事が終わるという話を聞いたことがある人もいると思います。この噂は嘘ではなく、実際に夕方には仕事を終えて、子供を保育園に迎えに行くパパがいます。

その彼は、朝6時に起き、家族のご飯を作り、7時くらいに家を出て、16時には仕事を終え、保育園へ迎えに行くというライフスタイルを送っています。しかも、バリバリの大企業で働くエリートエンジニアです。

Photo - daughter@park

仕事と家族に加えて、プライベートの時間も大切にしていて、夜に飲み会を入れたい時は、おうちに遊びに来てもらって、家族ぐるみのパーティをした後に、子供が眠る頃に落ち着いてから、近くのバーに飲みに行くという遊び方もしていました。

このように、パパも育児にコミットすることで、子供との信頼関係や愛着がうまく醸成できており、ママもパパも1人で子供と過ごすワンオペに抵抗がありません。そのため、それぞれのプライベートの時間もうまく確保できるようになるという好循環が働いているように思いました。

ご飯は基本毎日作るパパ

次の北欧パパは、背が高い落ち着いた印象の優しいフィンランド人。

冷蔵庫の中で余っている食材を使って、料理を作るのが得意で、基本的にはパパが料理をすることの方が多いというご家庭です。

コロナ前でしたが、家から勤務することもできるようで、週1回は家にいて、保育園に通う前の娘さんとママをケアしながら働いていました。

Photo - special dinner@home

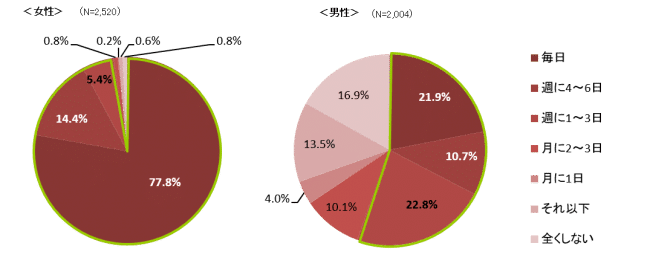

仕事をしながら、子育てをしながら、毎日ご飯を作るというのは当たり前のように聞こえるかもしれませんが、とても大変なことです。日本では、女性が主にこの役割を担っている(下表によると女性は8割が毎日料理を作り、男性は2割だそうです)のが現状です。

出典:料理に関する調査(N=4524)

小さい頃実家に住んでいた時は、毎食出てくることを当たり前に感じていましたが、一人暮らしをして、結婚をして、子供ができると、その当たり前を毎日続ける事のありがたみがよくわかります。北欧パパ友は、フルタイムで働きながら、朝ご飯や夕ご飯を作るということ(毎日ではないけれど)を続けていて、私は育児の駆け出しのころ、衝撃を受けた覚えがあります。

学生をしながら子育てをするパパ

3人目は、アウトドア好きで優しそうなフィンランド人。

ママはフルタイムで働きながら、パパは修士の学生をしながら子育てをするカップルです。私の娘と同じ保育園に通っていた知り合いです。

日本では、学生のパパと社会人のママと聞くと、驚く組み合わせかもしれません。フィンランドでは、学生をしながら国から少しお金を支払われます。また、学生だとしても、フルタイムでやることがある状態であるため、働いている人と同じように子供を保育園に預けることができます。

Photo - park in front of my apartment

この学生パパは、朝子供を送るところから、迎えに行くまでの間に、学生としての勉強・研究を行って、ママが帰ってくるまで公園で遊んだりしている姿を何度も見ました。

ちなみに、週末はマッシュルーム狩りに出かけたり、実家が近いので、おじいさんやおばあさんが子供を遊びに連れて行ってるところもよく見ました。

このように、男性だから働き、女性だから子供を育てるというよりは、本当に半分半分で役割を担おうとしている様子が印象的です。なお、修士に通っているパパは、できるだけ早く卒業しなければという思いがあったようで、フィンランドではよくある3年、4年かけて卒業するということではなく、頑張って授業を履修していました。

全てのベースに「パパ・ママ同じ目線」での子育て

3人の子育て北欧パパの例をご紹介しました。

3人とも自分の得意なこと(食事であったり、早く仕事を終えて子供を迎えに行くであったり、子供と遊ぶことであったり)を活かしながら、仕事に、育児に、家事にコミットしていることが分かります。

逆に言えば、仕事一筋というのが許されない世界なのかもしれません。

もし仮に「離婚したら誰が子供たちを育てるの?誰が食べさせていくの?」と自由というA面には、責任というB面がくっついてきます。

そんな世界一男女平等な世界では「手伝っている」という言葉、感覚はないのだと思います。日本でよくパパから聞く愚痴に「あんなに手伝ってるのになんで妻は不満タラタラで、分かってくれないんだ、仕事も忙しいのに。」というものがありますが、お互いが50:50で役割を果たす前提に立ってみれば、手伝うという言葉に違和感が生じてしまいます。

実は今でこそ、この記事を書いている私ですが、私もご飯を作ったり、子供と公園に遊びに行ったり、充分にやっているという感覚があるのに、なぜ?不満があるのだ?という気持ちがありました。

フィンランドでは、子育ても、家事も、経済的にも自律して一緒に暮らすのがパートナーという感覚が浸透しています。だからこそ、「同じ目線」で、どちらか一方が主担当で、どちらかが副担当というわけではなく、どちらも主体であるということが根っこの価値観としてある。それが1番大切であると意識されます。

こんな世界の子育てエリートが集う国フィンランドに身を置くことで、育児エリートに成長することができるのかもしれません。一方、知っていることは簡単でも、実行するのは本当に難しいことですよね.....がんばろう。

と過去と今の私に向けたメッセージで締めたいと思います。

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。

(子育て北欧パパシリーズを続けてみたいと思います。)

フォローやシェアいただけると嬉しいです。