継続性のデザイン:大きな意志と小さな工夫の調和

継続性については近年、行動心理学、行動経済学、行動科学、行動デザインなどの分野が発達してきているように、大変注目を集めていると思います。

日常生活に目を向けると、語学やブログ、投資などコツコツと続けることが大きな成功に不可欠なことは分かってはいるけれど、実際に1年、2年、3年と継続することは簡単ではありません。

商品やサービスの作り手側の視点にたっても、LTV(顧客生涯価値)と呼ばれる概念が急速に普及しているように、本当にいいと考える商品やサービスを「継続して」利用してほしいと考える事業者が増えている一方で、顧客に継続してもらうには様々な課題があると思います。

それもそのはずで、そもそも、私たち人間は継続することが苦手な生き物だと最近の研究からいわれているようです。

今日はこの「継続性」というテーマで、そもそも継続力を高めたい理由や、継続性を高めるポイントなどについて、コーチングでの経験、行動デザインなどの視点から書いてみようと思います。

GWに入り、4月のやる気が落ちてくる季節だと思います。もう1度本当に継続したいことについて振り返っていただいたり、作り手の視点で、継続性を高めることについて、考えを深める機会になればと思います。

継続が苦手な本当の理由とは

そもそも、私たちはなぜ継続力を高めたいのかと突き詰めて考えてみると、2つの本質的な課題がみえてきます。

継続が苦手な理由 1

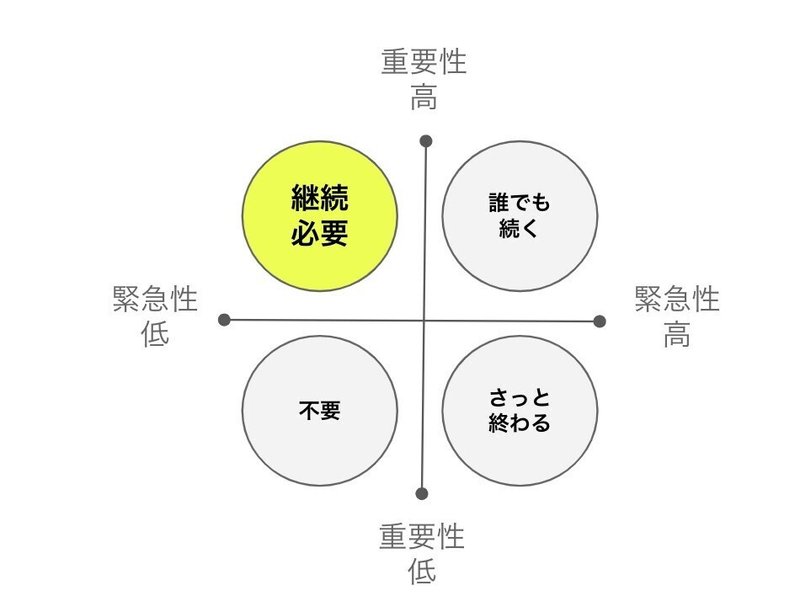

前提として、継続力を高めたいと私たちが考えているのは、図の左上にあたる「緊急度は低い」けれど「重要性が高い」領域にある事柄だと思います。

というのも、緊急度が高く、重要性が高いことは意識せずとも、行動すると思いますし、緊急度が高く些細なこと(メールを返すなど)も継続性が必要というよりは、目の前のタスクを終わらせる感覚で行動できると思います。

一方で、図の左上にあたる「緊急度は低い」が「重要性が高い」領域については、意識をしないと後回しになりやすいのではないでしょうか。

英語の例で考えてみると、今、英語ができなくても日常生活に差し支えがないため(緊急度低)、いくら将来英語を使って仕事をしたい(重要度高)としても、緊急度の高い仕事よりも優先度が低くなりがちで、今日が過ぎて、明日が過ぎてといった具合で、やらずに放置してしまいがいです。

継続が苦手な理由 2

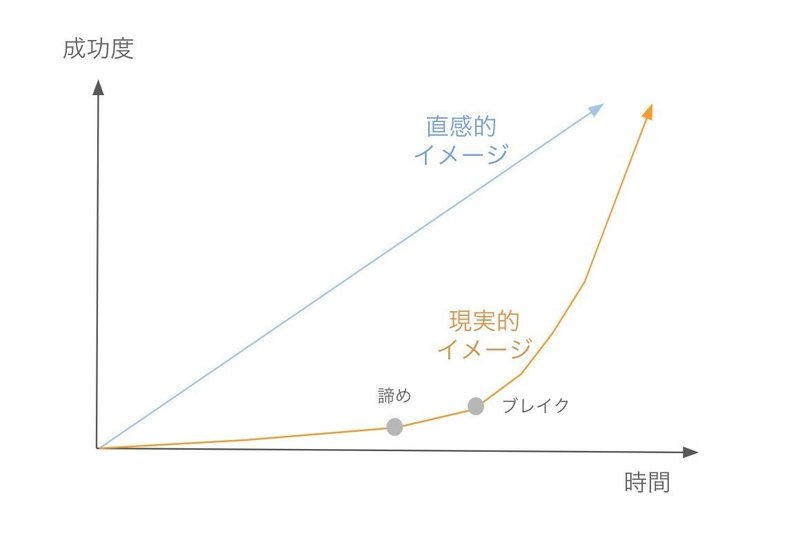

2つめの理由として、よくいわれる「成功曲線」を考えてみると、目に見えて成果になるまでに水面下で努力だけ続く期間が必ず存在します。

始めてからブレイクする兆しが見えるまでに、継続することを諦めてしまうのは、直感的に想像する「やればやっただけ」成果が出るというのではなく「続けていってどこかで跳ねる」といった曲線のイメージを持ち続ける事が大変難しいということがあると思います。

では、この2つの「緊急性が高い目の前のことよりも緊急性が低い、長期的に重要なことは後回しになりやすい」こと、「直感的なイメージと反して、長く続けて初めて成果が出てくる」課題をクリアして、どうすれば、継続力を高めることができるか考えてみます。

A. 大きな意志:本当に重要なことにフォーカスする

私が英語コーチングを細々と続けていて、よく聞かれる悩みが「英語の勉強が続かない」というものです。

対話をしながら理由を探ってみると、そもそも英語を勉強することが顧客の人生において、案外、優先度が低かったということケースがあります。

例えば、

・外資系の企業で働きたいんだけれども、英語の勉強が続かない

⇨将来のなりたい姿と今のスキルセットについて話を伺ってみると、実は、英語を勉強するよりも、まず転職活動を始めてみる方が先だった。

結果、今の英語レベルで外資系企業に転職が決まった。

・留学前に英語を勉強しておきたいけども、いまいち本腰が入らない

⇨ほかに留学資金であったり、現地で就職するためのポートフォリオ制作であったり、英語よりも本人のなかで優先すべきことがあり、英語力を高めること自体の優先順位が高くないことに気がついた。

結果、今行っている仕事のなかで英語を使う機会にフォーカスした。

など、必ずしも、「英語を継続して勉強すること」の優先順位が低い場合が少なからずあり、そのため、毎日継続することが難しいというケースです。

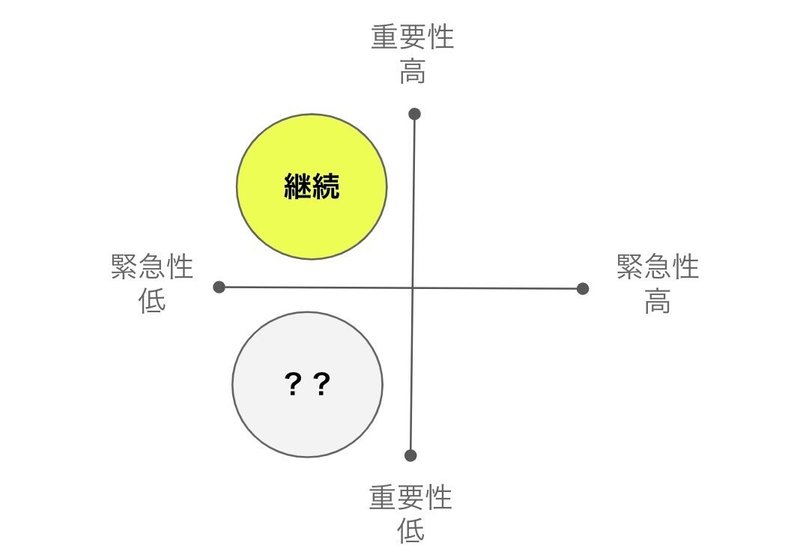

この優先順位が案外、自分では気づきにくいものです。特に慌ただしい毎日を送っていると、自分では重要と考えていたことが、理想の未来から考えると実はそれほど重要ではなかったというケースが多くあります。

こういう時は「あれ、思ったほど続かないぞ」ということになりますので、普段行っている活動の優先順位を1度立ち止まって熟考してみたり、1人で難しい場合は、コーチングを受けるなどして、本当に重要なことを炙り出すということが先決のようです。

商品やサービスの提供者側の立場にたってみると、営業マンが話をするなかで、顧客自身も自覚しにくい真に求めていることに気づかせるアプローチがあります。

例えば、健康に関するものや、長期的に価値になるような商品やサービスの場合(例えばライザップなど)は、最初にコンサルテーションを入れることで、継続率が向上させようと考える事業形態も多いと思います。

B. 小さな工夫:自然と続ける環境を整える

本当に継続したいことであるという前提に立って、どうすれば、継続性を高めることができるのかについて考えてみます。

行動心理学、行動経済学、行動科学、行動デザインなどの分野で議論されているのは、この領域で、いかにして、自然と続けてしまう環境や仕組みを作り出すかということについて研究が進んでいます。

具体的な方法については多くの書籍で詳しいので、各分野1冊ずつオススメを掲載しておきます。

【行動経済学 Behavioral Economics】

予想どおりに不合理: 行動経済学が明かす「あなたがそれを選ぶわけ」

【行動心理学 Behavioral psychology】

ファスト&スロー あなたの意思はどのように決まるか?

【行動デザイン Behavioral Design】

行動を変えるデザイン-心理学と行動経済学をプロダクトデザインに活用する

【行動科学 Behavioral Science 】

Tiny Habits: The Small Changes That Change Everything

私が最もよく使ったり、提案する工夫として、「ついでにやる」というものがあります。

例えば、英語の例でいえば、トレイで座った時に見える位置に英単語帳を置いておいたり、仕事のなかですでに英語を使う場合には、分からないところをメモしておいて、後から勉強するという具合で、すでにやっている何かと一緒に英語力を向上する施策を組み合わせてしまうものです。

トイレの壁に英語

このようなついでにやる工夫で、うちの妻は英語を毎日少しずつ勉強できるようになったり、無理なく、今の仕事と並行して、副業を進められるようになったりしています。

商品やサービスの提供者側は、このような小さな心理学的な工夫を組み合わせて、私たちの生活のなかで自分の意図する行動を引き出すというデザインを行っています。スマホを手元に置いておくことで、私たちの意図に反して重要でも緊急でもないことに時間を使ってしまう恐れもあるので注意が必要ですし、事業者側は顧客にとって本当に重要なことに知恵を使っていける倫理観が求められると感じています。

===

継続性というテーマでは小さな工夫に焦点が当たることが多いですが、私はその前に、大切な時間を割いて継続したいと思っていることは本当に重要なことなのか、そこを問い直し、確信をもつことが真の意味でモチベーションの向上につながると思っています。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

参考になれば嬉しいです。

コメントや質問などありましたら、ご気軽に連絡ください。

フォローやシェアいただけると嬉しいです。