interview EDITION records DAVE STAPLETON:USグラミー賞、UKマーキュリー・プライズに食い込む新興レーベルの全貌

2010年代以降、最も成長したジャズ・レーベルのひとつにUKのEdition recordsをあげることに異論はないだろう。

2023年のグラミー賞のジャズ部門ではEditionからカート・エリング、グレッチェン・パーラト&リオネル・ルエケ、ベン・ウェンデルがノミネートさていた。USのトップ・プレイヤーたちがこぞって契約をしはじめているEditionは今やグラミー賞のジャズ部門の主要部門の受賞も時間の問題になっている。

日本では挾間美帆の2作品『Imaginary Visions 』『Beyond Orbits』がよく知られているだろうか。ほかにもニーボディ、マーキス・ヒル、クリス・ポッター、ネイト・スミス、マーク・ジュリアナ、ダニー・マッキャスリン、ギラッド・ヘクセルマンなどがEditionと契約している。今や現代屈指のレーベルのひとつと断言できるが、まさかUKのレーベルがそんな存在になるとはだれも予想できなかったはずだ。

また、本国UKに関してもその評価は揺るぎないものになっている。その年に最も優れていたUKの若手によるリリースを決めるマーキュリー・プライズは毎年ジャズの作品も1作品は必ずノミネートされるのだが、Editionからは2017年にDinosaur、2022年にFergus McCreadieがノミネートされている。それ以外にもPhronesis(Ivo Neame)、Rob Luft、Enemy(Kit Downes)など、UK屈指の敏腕たちをリリースしていているのがEditionだった。

そのうえで、北欧のアーティストのリリースにも積極的で、今では世界的に知られているMarius Neset、Petter Eldh、Anton Eger、Jasper Høibyを紹介して、彼らの存在を知らしめたのもEdition。

と、概要を書いただけでも、2010年代以降、いかに大きな仕事をしてきたレーベルかがわかるだろう。

今回はそんな世界屈指のレーベルを深堀するためにレーベルオーナーのDave Stapletonに話を聞くことにした。決して、ジャズ先進国とは言えなかったUKからシーンをけん引するレーベルが生まれた経緯を聞いた。

取材・執筆・編集:柳樂光隆 | 通訳:染谷和美 | 協力:コアポート

◎Edition recordsの歴史

――ここってデイヴの自宅ですか。

いつも働いている僕のオフィスだよ。ロンドンから西のほうに車で1時間半ぐらいのところだね。なだらかな丘があるようないわゆる典型的なイギリスの田舎。ここで働けて僕はラッキーだよ。

――今回はEdition Recordsについて話しを聞きたいです。もうかなり長く運営しているレーベルになりましたけど、どんな感じで始めたんですか?

実はEditionの前の段階があって、Red Eye Recordsというレーベルを自分でやってたんだ。これは本当に友達といっしょに自分たちの音楽を出すための、それだけのレーベルだったんだ。なので業界のことも全然知らないしどうすれば売れるのかもわからない。そんな状態のまま5年ぐらいそのレーベルで活動していた。

2008年、新たにスタートしたいと考えてJazzレーベルとしてEditionを始めたんだ。Red Eyeとは音楽的にも異なるもので、自分のものと友達のものに絞って楽しくやっていこうと思っていた。そうこうしているうちに「僕のも出してくれない?」みたいな話が持ちかけられるようになって、カタログは増えていったんだ。ただお金には全然なっていなかったのであくまでも趣味としてやっていた。音楽を出す術としてのレーベルって感じだった。でも、そこから段々成長していって、CDとデジタルで年間に約10タイトル出すようになっていった。僕らはいろいろやりながらこの仕事を覚えていったんだ。でも、その時点ではまだまだ世界に向けというところまではいっていなくて、あくまでUKローカルに限定されていたね。

――なるほど。UKローカル志向から変わるきっかけは何だったんですか?

2014年ぐらいになると今度は所属していたアーティストが他のレーベルに移籍することが何度かあった。その時はそろそろ見切りをつけるべきかなって考えたよ。でも、僕らは試行錯誤の末、少し方向性を変えることにしたんだ。それがVerneri PhojolaやDaniel Herskedal、Girls In Airportとの契約だった。ちょうど僕らと北欧系のアーティストとの関わりが増えてきたころだった。そのころはストリーミングが出回ったのと、ヴァイナルが復活してきた時期だった。そんな時期にジャズをやっていくなら、どうやってキャッシュフローを賄ったらいいのかをずっと考えて、いろいろ試していた。次第にレーベルの評判は徐々に上がっていって、2019年には初めてアメリカのアーティストと契約するということになる。そのうちの一人がクリス・ポッターだったわけだ。

そのあと、パンデミックが起こり、僕らの国ではブレグジットがあった。業界ではストリーミングが大成長でヴァイナルのセールスがすごく伸びた。一方でCDは売れなくなりCDを作るコストが上がった。また試行錯誤だよね。僕らは状況に適応し続いていったわけだよ。振り返ってみると “状況への適応”はひとつのテーマだった気がするね。僕は変化を好む人間で、変わっていくことにすごくエキサイトできる。むしろ同じことがずっと続いているとあっという間に飽きてしまうから、向いていたのかもしれないね。

◎レジェンド・ピアニスト Keith Tippetとの関係

――2009年にキース・ティペットのライヴ盤をリリースしてますよね。キース・ティペットはビッグネームなわけですけど、これはどんな経緯なんですか?

実は僕はカーディフの音楽大学(たぶんThe Royal Welsh College of Music and Daram)でクラシックのピアノを学んでいたことがある。その時の先生の一人がキース・ティペットだった。僕たちがクラシックのピアノを弾いているところに彼が入ってきて、インプロヴァイゼーションってものを僕らに示してくれたんだ。「演奏においてはテクニックがすべてではない。表現が大事だ」って彼はいつも言っていた。彼のもとで3年間、インプロをやったことがきっかけで僕はジャズに転向したんだ。だから、彼のアルバムを自分が出すのは自然な成り行きだったと思うよ。

◎Phronesisとの契約

――2009年にIvo Neameのアルバムを出しています。彼の存在はあなたのレーベルの中で重要だと思います。彼とはどう知り合ったんですか?

2008年にサックス奏者のMark Lockheartのレコードを出したんだけど、そのころ、よく彼と一緒にやっていたのがJasper HøibyとIvo Neameだった。つまり、立ち上がったばかりのころのPhronesisのメンバーだよね。彼らはロンドンのシーンで活動していた。あの頃のシーンは変化があって、エキサイティングだったんだ。僕は相応しい時に相応しい場所にいたってことかなって思うよ。

――PhronesisはEditionにとって重要な存在ですよね。2010年頃の彼らのことはまだ誰にも知られていなかった気がしますが、彼らがいたシーンがどんな感じだったか聞かせてもらえますか?

Mark Lockheartの仕事をするようになったら、その共演者としてJasper Høibyたちがいたんだ。そもそも彼らの周辺はロンドンにおいても注目されていた。演奏を観ればエキサイティングだってすぐにわかったし、サウンド的にもピンとくるものがあった。Phronesisが他のどんなバンドとも違う音だって僕はすぐに思った。それにJasper自身すごいカリスマ性があって演奏も大胆でパフォーマンスもすごく激しいんだ。彼なら海外にも出て行けるって直感したよ。とはいえ、当時の彼らは後押しをしてくれる人を必要としていた。同時に、僕らもああいうアーティストが必要だった。僕らはお互いを必要としていたんだ。その意味でまさにRight Place/Right Timeだったんだろうなって思うよ。

◎北欧ジャズとの出会い

――北欧のアーティストをリリースするようになったのが2014年頃だったと言ってましたが、それはどんなきっかけがあったのでしょうか?

最初に知り合ったのはOlavi Louhivuori (Dave Stapleton『Flight』参加)。フィンランドのドラマーなんだけど、彼はECMで(ポーランドの)Tomasz Stankoといっしょにやっていた(『Dark Eyes』)し、(フィンランドの)Alexi Tuomarilaと繋がりがあった。そんな感じで彼から紹介されて、いろんな繋がりができた。

僕らが最初に契約したのがフィンランドのOddarrang(『In Cinema』)。彼らをきっかけに徐々に徐々に知り合いの伝手で北欧のアーティストたちとの繋がりが広がっていった。僕らはJohn Taylor、(ノルウェーの)Thomas Strønen、(ノルウェーの)Tore BrunborgのMeadow (『Blissful Ignorance』)もリリースしているよね。

あとはドイツで毎年やっているJazzaheadってカンファレンスだったり、ヘルシンキのWe Jazz Fesで知り合ったアーティストもいた。カンファレンスやフェスの会場でそのタイミングに相応しいアーティストたちを紹介されたりもする。世界は狭いから、一人知り合いになるとそこから推薦されて、あるいは向こうから声がかかってって感じなんだ。

(ノルウェーの)Eyolf Daleをうちからリリースすることになったのは(ノルウェーの)Daniel Herskedalのグループのピアニストだったことがきっかけだよ。そういう展開も増えているよね。

◎クリス・ポッターとの契約

――先ほど、クリス・ポッターの話をしていましたが、そもそもアメリカのアーティストをリリースするようになったきっかけって何だったんですか?

友人を通じてクリス・ポッターのマネージャーとEditionの役員会のメンバーが知り合ったんだよね。彼女からデイヴ・ホランドの娘のルイースが

「クリスが新しい音を作っているんだけどこれがどうもECMにハマらない。ECMの音じゃないから。これをどこか他で出せないだろうか」って言っていると、僕に教えてくれたんだ。Editionの名前がその段階で挙がっていたわけではないんだけどね。

それで僕はルイースと話をしたんだ。その時、僕は「フレッシュなやり方や発想でクリス・ポッターを売りたい」と伝えた。今までと全然違うものができたなら、ポジディヴな考え方でお客さんともっとコネクトするような、そして、リスナーの幅を広げるような形でリリースすることができればいいんじゃないかってね。そしたら、クリスと僕らとの契約がまとまることになった。僕自身、クリス・ポッターからはずっとインスピレーションを受けてきた。それがいきなり仕事の相手になったわけだよ(笑)自分にとってもすごい経験だったし、今でもなんだかシュールに感じることがあるよ。

――なぜクリス・ポッターのチームがEditionを選んだと思いますか?この問いの中には何でアメリカのレーベルじゃなくてイギリスのレーベルとクリスは契約したんだろうってのを含めてなんですけど。

いくつか理由はあったと思う。ルイースはデイヴ・ホランドやクリス・ポッターのマネージメントをしてきて、アメリカやヨーロッパの著名なレーベルと色々な経験をしてきた。だから、彼女は状況はすごくわかっている。つまり、現在はそれらのレーベルと組むことが優れた状況にあるとは限らないということもちゃんとわかっているってこと。

そんな状況下にあってクリスが求めているのは「クリエイティヴ・フリーダム」であると彼女は言った。自由に作らせてくれるところを探していたんだ。もちろん僕らはそれを喜んで支援すると伝えた。

あとやっぱり新鮮さ。新しい発想でやりたいって気持ちが彼の側にあった。それで僕らからはリリースに伴う経済的な部分、つまりコストをいかに下げるかを提案したり、リスナーの層をどうやって広げたいかのアイデアを提示した。だから、僕らの新鮮な発想が受け入れられたってことになる。

それに彼らはメジャーに戻る気持ちがあまりなかったってことなんだろうとも思うよ。要するに事情を知り尽くしているだけにメジャーの環境は決して自分の求めるものではないってことを彼らはわかっていた、ということなんじゃないかな。

――クリス・ポッターがEditionと契約してアルバム出したことはたぶん彼にとってもプラスになった印象があります。『Circuits』はそれ以前に比べて、かなり聴かれた印象があります。デイヴさん的にははクリス・ポッターみたいなアーティストに何を提供できたと思ってますか?

まず、今までの伝統的なやり方から離れた。「既存の小売り」的な形で大きなお店に商品を流して云々というやり方ではなく、どちらかというとSNS上でエキサイトメントを高めてファンが直にオンライン・ストアから買っていく路線を打ち出していったこと。この形のほうがアーティストとしても僕らとしても利益が増えるからね。それとアートワークを工夫したこと。今までのクリス・ポッターの作品とは異なったアートワークだったのも非常に目をひいた理由だと思うんだよね。基本的には「とにかくこういうことを成し遂げたいんだ」っていう積極的な姿勢みたいなものをどんどん打ち出していったのが大きかったんだと思うよ。そういう姿勢を打ち出すってことは全然コストがかかることではないんだ。それによってコストを抑えることができたし、結果もついてきて、非常に望ましい形になったんだ。

お陰様でクリスとは5枚のアルバムを一緒に作ることができた。来年さらにもう一枚出すんだけど、これは僕としても最も興奮している作品なんだ。なんといってもブラッド・メルドーとジョン・パティトゥッチ、ブライアン・ブレイドのカルテットだからね。ピアニストである自分がブラッド参加のアルバムを作れるなんて、ものすごく興奮するよね。

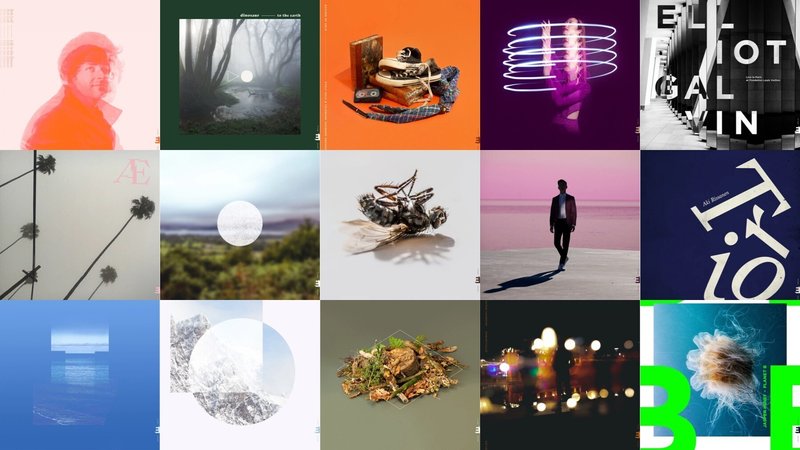

◎アートワークへのこだわり

――さっきアートワークの話しが出たんですけど、Edition Recordsの作品はアートワークがかっこいいのが特徴ですよね。そもそもロゴがかっこいいし、ロゴがCDとかレコードの端にちょんと付いている感じも素敵だなと思うんですよ。アートワークへのこだわりを訊かせてもらえますか。

最初期は僕が自分でやっていたんだよね。僕は写真もやるから、色々なイメージを撮ってきてそれを使ってという形で6~7年やってたのかな。でも、ちょうど自分たちのレーベルが10才になった2018年、このタイミングでデザイナーのOli Bentleyがアートワークを手掛けるようになって、その後のリリースはすべて彼に任せているんだ。

Oliは品質に非常にこだわる人。Jazzレコードのデザインだからこそ何か違うことをやりたいって人で、「いわゆるJazzっぽくないもの」みたいな考え方でアートワークを作っている。

そして、ロゴがちょこっと付いていることは僕らにとって大事なことなんだ。ロゴが真ん中にドーンと出てくるんじゃなくて、あくまでもサポートする立場としての自分たちってことで隅っこにぽっとロゴを乗っけているんだ。アルバムはアーティストのものであって僕らのものではないですよっていう姿勢の表明だよね。そんなクリエイティヴかつプログレッシヴな姿勢をアートワークやヴィジュアルでも出しているつもりなんだ。

――アートワークやデザインに関してインスピレーションになったものってありますか?

これっていうのはないんだよね。でもひとつひとつアルバムごとのストーリーを反映させているつもりだよ。

あと、テキストを使わないってことは大きなポイントとしてある。要するに「アートワーク」だから、これは「アート」なわけだよ。このアートを見たことによって聴こえてくる音があってほしい。つまり、音楽が想像できるようなものであってほしいんだ。僕らにとってアートワークはマーケティング・ツールではないってこと。だから、そのアートワークの中に入っている音楽がミニマルだったり、プログレッシブだったり、エッジ―だったりするわけだけど、その音楽の「ビジュアル的な提示」ってことをいつも重視してやってるのはあるね。

◎アメリカのアーティストがEditionを求める理由

――2019年のクリス・ポッターとの契約後、アメリカのビッグ・アーティストがEditionに加入してきました。その経緯も聞かせてもらえますか?

さっき2009年ごろのロンドンの話しをしたけど、あの時と同じような状況だった。要するに一人のアーティストと組むと、そのテリトリーにいるアーティストからどんどん声がかかるようになっていった。カート・エリング、デイヴ・ホランド、バッド・プラス、グレッチェン・パーラト、マーク・ジュリアナ。彼らのほうから僕らに興味を示してくれるようになった。

結局のところみんな何か違うものを求めていたってことなんじゃないかな。アメリカの状況を見ていると、僕らから見ていても(レコード会社は)アーティストが求めるものを与えられていなかったと思う。それにヨーロッパでもっと活動したいと願っているアーティストたちからしてみれば、アメリカのレーベルにいながらヨーロッパで売っていくことは簡単ではない。その点に関しては、僕らがヨーロッパのアーティストをアメリカに売りだすほうがむしろ簡単かもしれないって思うくらいの状況がある。だから、ヨーロッパに目を向けてる人たちからすると僕らのようにヨーロッパにいて、英語で話せる人が橋渡しをしてくれる環境を望んでいたんじゃないかな。その意味においては状況的にラッキーだったと言えるね。

――Edition Recordsはアメリカのレーベルよりもヨーロッパのマーケットに届けることに関してはかなり優れていると。

まさにそうだと思うよ。アメリカはひとつの大きなマーケットだよね。ヨーロッパは大きなマーケットだけど、その中にはひとつひとつの独立した細かなマーケットがある。しかも、それぞれにそれぞれの文化がある。そこに関しては僕らのほうがアメリカのレーベルよりは理解していると思うし、それぞれのマーケットの中に入り込むのはアメリカのレーベルよりも出来るよね。メディアの扱いも含めてね。

――ジャズの歴史を見ると、その役割はECMやENJA、MPSなどのドイツのレーベルが担っていたと思います。イギリスのレーベルでここまで存在感があるのはかなり珍しいケースですよね。イギリスのレーベルであることのメリットについてはどう思いますか?

これは文化的なところだろうね。要するにUKのカルチャーとかUKの社会はドイツのそれよりもアメリカと近しいから。もちろん言語が大きいけど、ドイツやフランスはアメリカと近しいというよりは自分たちが中心って側面がある気がするね。

――挾間美帆から聞いたんですけど、挾間とEditionの最初のやりとりはインスタのメッセージだったとか。

アーティストにもよるんだけど、最初に声をかける段階では本当にカジュアルにしてる。だから、インスタグラムのメッセージってこともあるよ。単純に「すごく君の音楽が好きなんだけど、ちょっとチャットしない?」みたいな感じでね。そこから始まって、後々きちんとした形での話しになっていくこともあるよね。でも、だいたいはアーティストやマネージャーの側から声をかけてくれることが多いんだけどね。でも、去年契約したフリーダ・トゥレイに関してはインスタでメッセージを送ったかな。共通の友達がいたからってのもあるんだけどね。

◎若手発掘への思い

――北米のビッグネームもリリースしてますけど、若いまだあまり知られていないUKのアーティストのリリースにも積極的で、マーキュリー・プライズにもひっかかりそうなアーティストが所属している状況だと思います。今や北米のビッグ・アーティストも所属する人気レーベルになったEdition Recordsとしては、若手のプッシュに関してはどんなことを考えていますか?

やっぱり有名どころしか出さないようなレーベルにはしたくないんだよね。レジェンド・アーティストたちが彼らだからこそのものを出す場所でもありつつ、若い人たちがこれから成長していくためのプラットフォームでもありたいと思っているから。だから、お金の話に関して、これが稼げるのかどうかってことは僕らの話し合いでは出さないんだ。まずこのアーティストを自分たちが信じているのか、そして彼らのこれからの活動を僕らがヘルプできるのかどうかってことが一番の議題になる。

正直言うと、僕らの立場からすると若手とやるほうが楽しい部分もあるんだよね。そもそも若手のほうがちゃんと話を聞いてくれるしね(笑) それにトライできるから。若手はいろんなことをやってみようって気持ちがあるし、すごくハングリーだから。彼らは「30年分のキャリアの重荷を背負って…」みたいな感じじゃないからこそ、軽やかさがあるんだ。だから、僕らはレジェンドも若手もどちらも担当したいんだよね。そもそも両方あってこそ全体像が見えるしね。

――USとUKの話をしましたけど、Editionはアジア人のアーティストとの契約も進めてますよね。挾間美帆との契約には驚きましたが、他にも韓国人のSun-Mi Hongとも契約しています。アジアの優れたミュージシャンを発掘してヨーロッパのマーケットに届けている部分を僕らはすごく注目しています。

Sun-Mi Hongは今まで自分が聴いてきたものとは異なる強い個性を感じるんだ、そして、熱意がある。

挾間美帆は言うまでもなくものすごい才能の持ち主だよね。クリエイティヴな上にヴィジョンがしっかりしている。美帆のヴィジョンから僕らはいつもインスピレーションを受けている。アーティスト自身がしっかりとヴィジョンを持っていれば僕らの仕事はとても楽なんだよね。アーティストがビジョンを持っていることによって僕らのやるべき仕事の半分は既に終わっているといってもいい。美帆のような人と組んだ時にはゼロから作り上げるんじゃなくて、そこから先をいっしょにやればいいってことになるから。

僕らは幅の広さを重要視している。そもそもひとつのマーケットで音楽のすべてを語ることはできないと僕は思っている。それがそのまま大金を稼ぐことに繋がらなくても、その時々でこれが素晴らしいって思えるものを、それなりの形で慈しんでお互いのためになるような形で紹介していくことができればいいなと思っている。それがダイヴァーシティに繋がっていけばいいしね。

だから、僕らはEditionの将来に向けてインスタとかYouTubeをいつもチェックしているし、仕事仲間にもいろいろレコメンデーションしてもらうように声をかけている。常に新しいアーティストを探している。どんな年齢だろうがどこの出身だろうが関係ない。とにかくプログレッシヴでイノヴェイティヴなアーティストという主観で探しているんだ。

◎E2 Musicレーベルの設立

――その両方の中の若手の部分の話になると思うんですけど、E2 MusicっていうレーベルをEdition内に作りましたよね。

意図としては「若手」+「ジャンルの幅」だね。ジャンルの感覚が幅広い人たちをこのレーベルでやっていこうと思って始めたんだ。シンガー・ソングライターであってもそこにエレクトロが入っている人たちとか、Jazz直結ではないけれども面白いことをやっている人たちを僕らが支えていこうってこと。だから、デジタルにフォーカスすることにして、CDやLPのリリースはあまり力を入れていない。その分、僕ら自身としてもより実験的になれるんだよね。

――ハイブリッドな音楽性の若手のアーティストってことだと思うんですが、そういうアーティストをJazzレーベルであるEditon Recordsがプレゼンテーションしていくことってどんなことだと思いますか?

まず、それに答える前にはっきりさせたいのがいわゆる定義だよね。EditionはJazzなのか、そうでないのか。あるいはE2 Musicはどっちなんだってことだね。「Jazzとは何か」ってことになっていくと、じゃ、ネイト・スミスはJazzなのかとかそういう話しになるんだけど、いわゆるJazzじゃないじゃないかなって思うんだよね。でも、インプロヴァイズド・ミュージックではあるよね。インプロヴァイズって要素は「Jazzは何であるか」って問いへの解釈の一部でもある。

EditionにはJazzそのものからははみ出るものがたくさんあるかもしれないし、微妙なラインのものがたくさんあるかもしれない。でも、Editionは確かにブランドとしてはBlue NoteやECMに並ぶ「Jazz」のブランドの冠したレーベルになっていると思う。ただ、例えばECMはクラシックもやっているよね。でもブランドとしてはECMはジャズということになっているでしょ?きっと それと同じなんだ。Editionは必ずしもJazzしかやらないレーベルではないんだよね。その中にE2 Musicが生まれたってこと。E2 Musicはより感情優先のレーベルなんだ。感情に突き動かされ、即興的な勢いをもった面白い音楽を作ることができるセンスをもった人たちを取り上げていこうと思ってるよ。

――そのE2 MusicからシンガーソングライターのFrida Tourayがリリースされています。彼女の魅力について聞かせてもらえますか?

ロンドンにいるとよく彼女の噂を耳にするんだ。これも本当にタイミングが良かったんだけど、僕らは力強い声でありながら、POPな要素も入ったシンガー・ソングライターを探していた。そんな時にEPが完成したタイミングのフリーダとの出会いがあった。EPを聴いたら、僕の目から見ても明らかに秀でていたから、これはすべて辻褄が合うぞってことで契約を持ち掛けたんだ。今のところ5曲しか表には出ていないけど、もう既にその評判はかなり確立されている。あとは、彼女のバックにいいチームがつけば、きっと彼女はうまくいくと僕は思ったし、そういう才能を支える存在に僕らはなりたいと思ったんだ。本当に声が素晴らしいし、ソングライティングも素晴らしい。彼女を利いr-スできることを僕らもすごく興奮しているよ。

ここから先は

面白かったら投げ銭をいただけるとうれしいです。