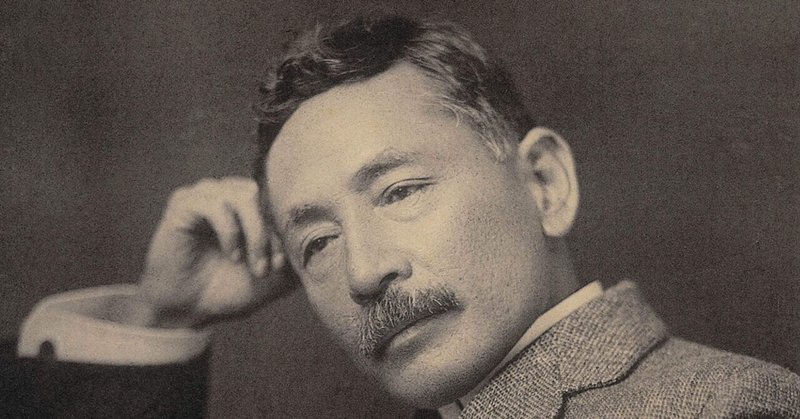

漱石先生の『草枕』続き

夏目漱石と木瓜および拙の関係は、漱石が詠んだ俳句「木瓜咲くや漱石拙を守るべく」に表れています。

この句は、漱石が明治30年(1897年)に熊本で英語教師をしていた時に詠んだもので、自らの生き方を象徴しています。ここでの「拙を守る」とは、目先の利益に走らず、不器用でも誠実に生きることを意味し、漱石の理想とする生き方を示していると言われています。

また、『草枕』には、「世間には拙を守るという人がある。この人が来世に生れ変るときっと木瓜になる。余も木瓜になりたい」という一節があります。

これは、拙を守ること、すなわち素朴で誠実な生き方を大切にする漱石の姿勢を反映しています。木瓜の花は、そのような生き方を象徴するものとして漱石によって詠まれました。

漱石のこの俳句は、中国の詩人陶淵明の「守拙帰園田」(拙を守って園田に帰る)という言葉にインスピレーションを受けています。

しかし、漱石の場合、故郷は田園ではなく、東京という都市であるという違いがあります。この俳句には、漱石独自のユーモアが込められており、自己完結しない姿勢や、理想と現実の間の葛藤が表現されていると言えるでしょう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?