中銀カフセルタワーヒル

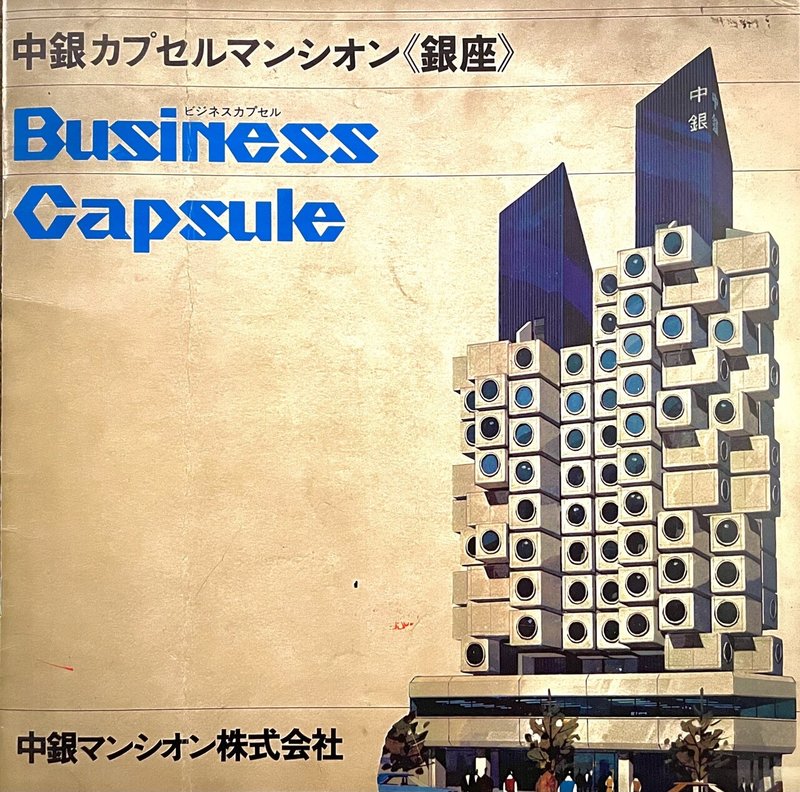

かつてはメタボリズム建築運動の中心的存在であった「中銀カプセルマンシオン銀座」の見学会に参加しました。

黒川紀章の建築物は48年の時を経てもそのオリジナリティあふれるデザインで東京のシンボルビルとして申し分のない存在感。

中銀カプセルタワー(黒川紀章設計、1972)

銀座の繁華街に立つコンテナユニット型マンション。狭小敷地に計画されたため、ユニット内部はすべて工場でセットされ、トラックで搬入されたのち、ボルト締めにより短期間で取り付けられた。黒川の頭の中では、各々のユニットはいつでも取り外し可能で、週末にはユニットをトレーラーに乗せて富士山麓へ旅に出られるホモ・モーベンス(動く民)の家がイメージされていた。

こうしたライフスタイルの提案は当時の若者のみならず、政財界の実力者らを唸らせるほど社会的影響力を持ち、現代のノマドを先取りするものであった。

ただし、140個のカプセル住居を全て分譲してしまった為、この建物の存続に不可欠なメンテナンスができない状態が続いています。建物修繕に掛かる費用負担20億円(一戸当たり15百万円)のオーナー達からの承諾が得られないのだそうです。

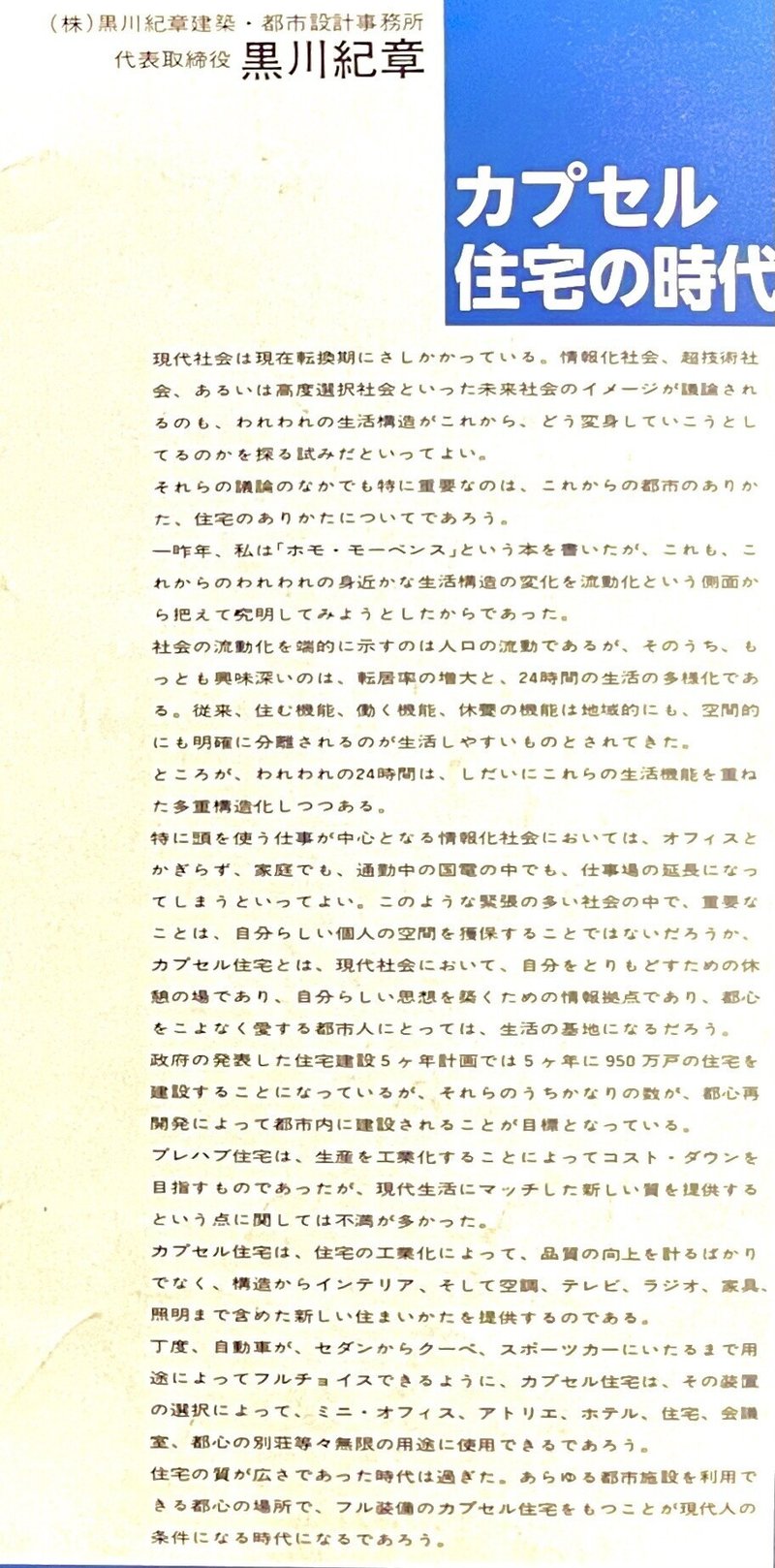

分譲販売開始当時のパンフレット(復刻版)によると「カプセル住宅の時代」という寄稿文で黒川紀章は華々しく未来予想をしています。

ある部分は予想通りの未来になっていますが、残念ながら当初25年に一度カプセルを全て入れ替えるという黒川紀章の構想(カプセルを入れ替えるためには一度全てのカプセルを取り外さなくてはならない設計)はオーナーたちの経済的な理由で実現ができないまま今に至ります。

入ってみると最初は狭い印象ですが、設計者の意図がわかるとなるほどこれはありかもという気になってきます。

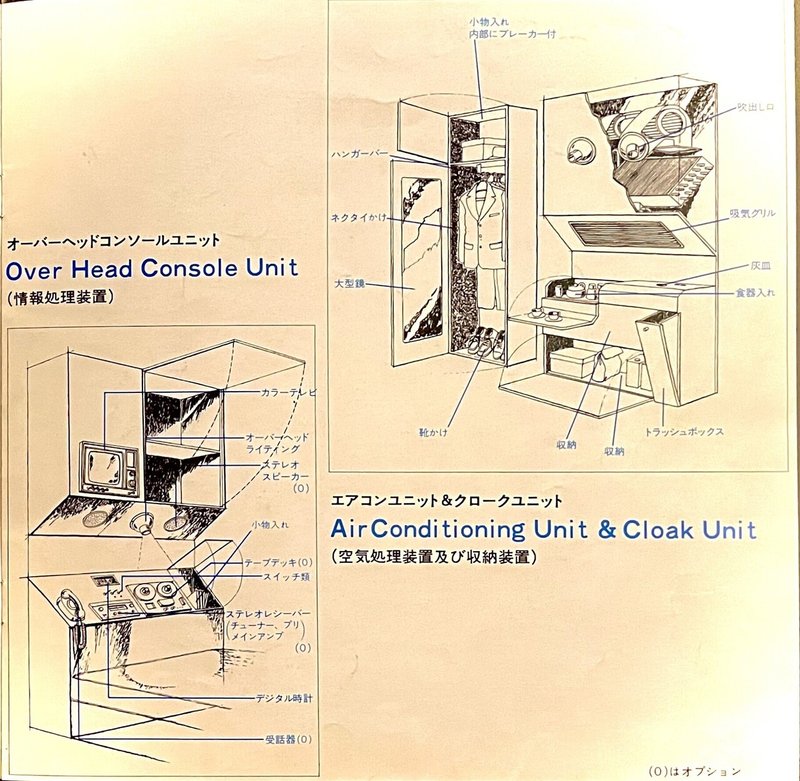

枕元の操作板に埋め込まれたオーディオ機器が時代を物語っています。今なら逆にクールなデバイス。

その名も「情報処理装置」ですから。クルーズシップの宿泊部屋のようにコンパクトです。

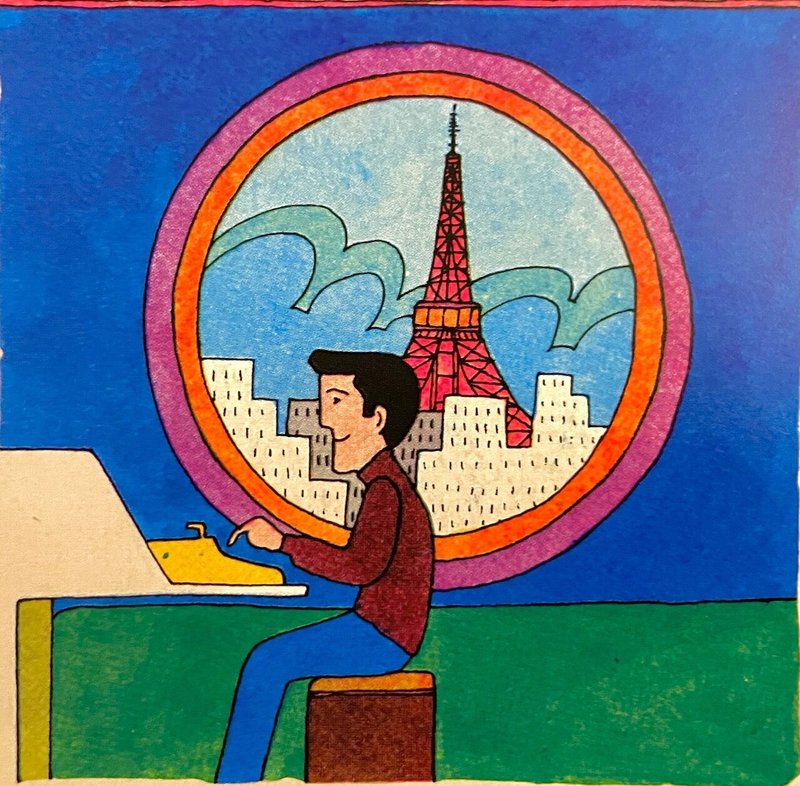

汐留の高層ビル群が立つ前には窓から東京タワーが見えたそうです。

見学可能な部屋(A9-4-A)の部屋のキャビネットには建物のレゴが展示してありました。

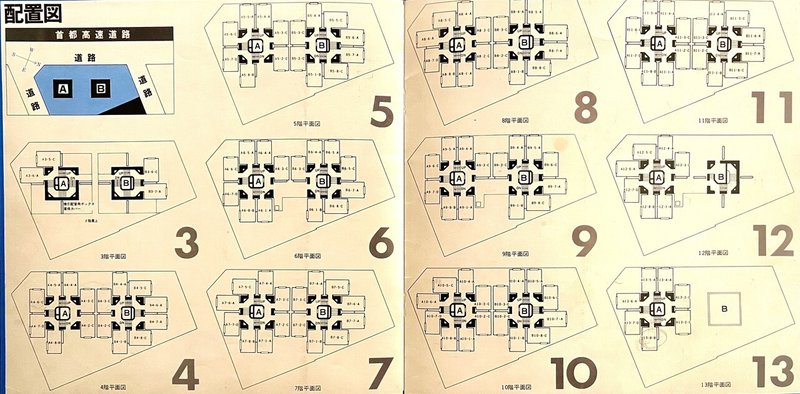

配置図からもカプセル構成による建築の装置化という実験精神が感じられます。

デンマークにあるレゴの現在の本社などその例ですね。

A棟とB棟の橋渡し廊下から中を覗かれないようにしてありました。現在も20戸ほどは使われているそうです。

ビル名の看板が「カプセルタワービル」であったはずが「カフセルタワーヒル」となっても修正もされなくその姿を晒している事が建築文化の保存の難しさを示していました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?