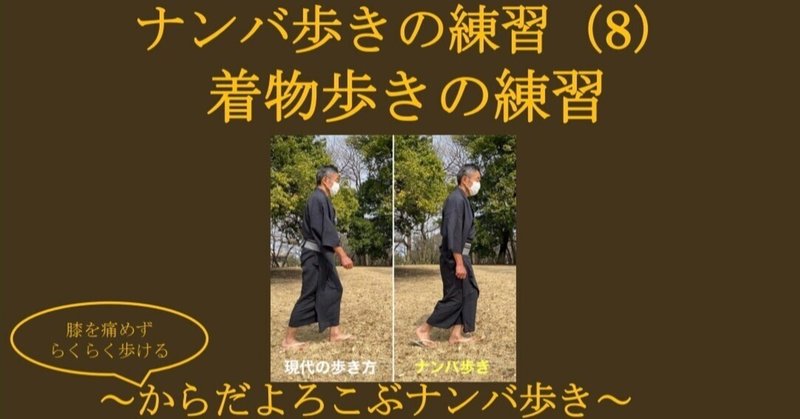

ナンバ歩きの練習(8)

着物歩きの練習

江戸時代、着物は普段着でした。

そのため、当時の人たちは、普段着である着物で歩きやすい方法で歩いていたものと思われます。

それが、ナンバ歩き。

ナンバ歩きでは、膝をほとんど広げずに歩くことが出来るので

着物の裾に足の動きを邪魔されずに歩くことが出来ます。

この写真のように、現代の歩き方では、裾が引っ張られて思うように歩けませんが、ナンバ歩きでは膝がほとんど開かないので、着物の裾が邪魔になりません。

また、ナンバ歩きでは胴体をひねらないため、着崩れも少ないものと思われます。

膝をほとんど開かなくても歩幅が取れるのは、

ナンバ歩きは膝を曲げているから。

この写真の様に、同じ歩幅でも膝を曲げると両ひざが近づいてきます。

ナンバ歩きは常に膝を曲げているので、両ひざが現代歩きの様に離れることが無く

着物で足の動きが邪魔されないのです。

さて、膝を離さないで歩こうとすると、足を前に踏み出すのが難しいと感じるかもしれません。

しかし股関節の外旋・内旋をしながら歩くので、足を前に踏み出しやすくなります。

この写真の様に、

前に出す足はがにまた気味に股関節を外旋、

後ろにある足は内股気味に股関節を内旋します。

そうすると膝をほとんど離さずに歩けます。

側から見ると、内股歩きのように見えます。

股関節から動かすのがポイントです。

実際、江戸末期から明治初期に来日した外国人は

日本人は内股歩きと思った方が多いようです。

この動き、

もしかしたらスキーでターンするときの股関節の使い方に近いかもしれません。

動画は下記リンクをご参照ください。

https://twitter.com/edoninjarun/status/1637347986517950464?s=46&t=p6Om3z7ug3m2-qjH-uCxpg

(外部リンクに移動します。)

浮世絵の中で歩いている人も、足を見ると上記のような動きをしているように見えます。

特に女性は内股歩きをしています。

※注意点※

膝を内側・外側に移動するのは、必ず股関節から足全体を回して

つま先の真上に膝が乗るようにしてください。

膝とつま先の位置がずれると、膝に無理な力がかかりケガをする場合があります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?